[図版編集に手間取り、間が開きました]

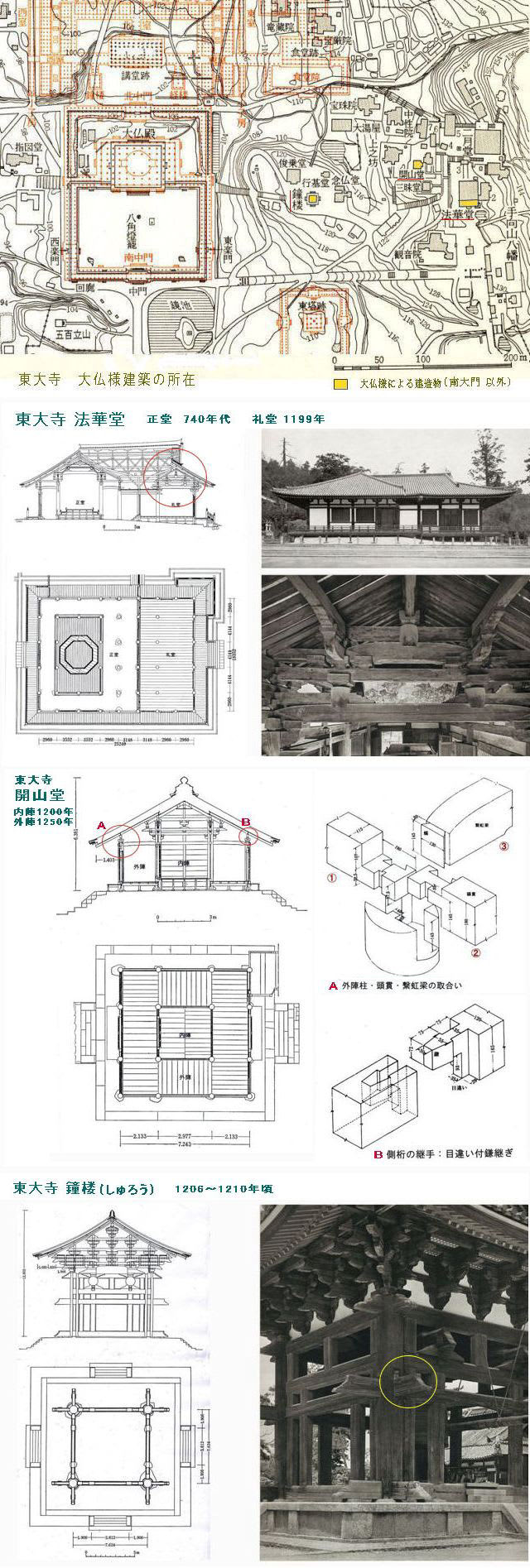

先回まで、僧「重源(ちょうげん)」の下で言わば突如として出現した「大仏様(だいぶつよう)」と呼ばれる工法・技術による「鎌倉再建大仏殿」「鎌倉再建南大門」をみてきましたが、東大寺の寺域には、「大仏様」の建て方による建物が、3事例遺っているようです。「法華堂・礼堂(らいどう)」「開山堂」「鐘楼(しゅろう)」です。

その所在とそれぞれの簡単な紹介が上掲の図版です。

写真、図面は「奈良六大寺大観 東大寺一」、分解図は「文化財建造物伝統技法集成」からの転載・編集です。

註 1190年代は、平安末、鎌倉初、のどちらとも言える頃です。

ここでは、一般に言われる時代区分・呼称によっています。

「法華堂」は、「東大寺」建立以前から同地に在ったことは以前に紹介しました。

当初の「法華堂」は、「正堂」と「礼堂(らいどう)」の建物が二つ並んで建つ「双堂(ならびどう)」の形式をとっていたようです。神社の「本殿」と「拝殿(はいでん)」の関係と同じです。

ところが、「礼堂」は、平安時代の末には、かなり状態が悪くなっていて、東大寺鎌倉再建時に修繕が行なわれ、その際、離れて建っていた「正堂」と「礼堂」の間をつなげてしまったのが現在見る姿です。いわば、増改築と言ってよいでしょう。

この「礼堂」の改修にあたって「大仏様」の建て方が採られています。

「法華堂」は仏像の宝庫、拝観自由です(拝観料は必要)。写真の右手、南面から「礼堂」に入ります。そこで目にするのは、屋根を支えている豪快な小屋組の姿です。梁間6m弱の小さな堂ですが、それに対してこれだけの小屋組。見事なつくりなのですが、「ここまでやるか」と思ってしまいます。「法華堂」に対する「思い入れ」が強かったのかもしれません。しかし、きわめて頑丈で、何があっても壊れないでしょう。

なお、前にも書いたと思いますが、写真の西面では、「長押(なげし)」の時代のつくりかたと、「貫」の時代のつくりかたの違いを、よく知ることができます。

「開山堂」は、「良弁」僧正を祀った堂で、当初は、図に「内陣」と付した約3m四方の小さな「方形(ほうぎょう)屋根」の堂であったようです。「外陣」を増築するにあたって、建物の高さを高くしていますが、小屋組は当初のまま。ここでもきわめて頑丈な小屋が組まれています。この建物は一般に開放されていません。私も中に入ったことはありません。

註 「方形屋根」:四角錘型の屋根。

「外陣」増築後の「開山堂」も同じです。

小さな堂ですが、仕口や継手は確実、丁寧。

「外陣」の外側の柱と「内陣」の柱とは「繋虹梁」で結んでいますが、上の分解図は、「柱」と「頭貫」、「繋虹梁」との取合いを示したもの。番号は、据付けの順番を示しています。

まず①:左側の「頭貫」は「柱」につくられた凸型突起部に落し込み、

次いで②:右側の「頭貫」を同様に落とし込みます。

左右の「頭貫」は、先端が「鉤型」に刻まれているため、落し込むと一体になり、しかも「柱」の突起部に噛み合っているため、「柱」と「頭貫」も一体になる、というわけです。

そして一体になった「頭貫」へ③:端部の全高を「蟻型」に刻んだ「繋虹梁」を落し込みます。このように端部全部に「蟻型」を刻んだ場合を「全蟻」などと言います。

「繋虹梁」は、「内陣」側の柱では、「貫」となって「内陣」内を貫通して反対側の「繋虹梁」に至ります。

[「外陣」柱~「内陣」柱]~[「内陣」柱~「外陣」柱]の計4本の柱が、「貫」によって一体に縫われた形になるわけです。

古代の「繋梁」は、「内陣」の柱に引っ掛かっていただけですから、これは大きな違いです。

なお、「頭貫」の上端は「柱」の上端より高く納まり、組み上がると柱の上部に凹部ができ、そこに「斗」が嵌まる細工になっているのです。それゆえ、古代の「斗」と異なり「太枘(ダボ)」で固定する必要がありません(写真があるのですが鮮明でないので省略しました)。

下の図は「側桁」:「外陣」の外側の柱上の桁:に使われている「継手」です。

これは、現在も使われる「目違い付・鎌継ぎ」とまったく変りありません。

つまり、現在も使われる「継手」が、800年以上前に、すでに完成形になっていた、ということです。

これをみると、むしろ、現代の木造技術は、特に建築法令や住宅金融公庫などが《推奨してきた木造技術》は、数等退化している、と言わざるを得ません。

そして、これらを《推奨してきた方々》は、「頭貫」へ「虹梁」が「蟻」だけで架かっているのを見たら、恐れおののいて、羽子板ボルトで補強せよ、と言うに違いありません。架構全体を見る習慣がなく、部分だけしか見ないからです。

下段の「鐘楼」は、「大仏様」工法を理解する絶好の事例と言えます。自由にみることができます。

ここでは、柱を貫く「貫」の様子、組み方がきわめてよく分ります。

同じ高さの「貫」が柱内でどのように交叉しているのか、先に「南大門」の例を紹介しました。

「南大門」では、柱に穿つ孔の大きさ:高さは、「貫」の断面より僅かに大きいだけでしたが、「鐘楼」では、堂々と、「貫」の高さの1.5倍の高さの孔をあけています。写真の〇で囲んだ場所を見ると、左から来た「貫」の上に大きな穴があいて埋木をしてあるのが分ります。右から来た「貫」にはありません。

つまり、右から来る方向の「貫」は、断面と同じ大きさの孔、左から来る「貫」に対しては1.5倍の高さの孔をあける。交叉部では、両者は「合い欠き」で納まっているのです(もっとも、同じ大きさ、1.5倍の高さ、と言っても多少の「逃げ」を見た寸法になっています)。

このようにして組み上がると、「柱」と直交する二方向の「水平材:貫」とは、簡単には動かない「一体の架構」に仕上ることになります。

また、軸組の最下部にも、土台のように水平の材が「井桁」様にまわっています。「地貫(ぢぬき)」と言われ、建て方に際しては、先ずこの「井桁」が組まれ、柱はその四隅の交点をまたぐ形で据えられます。その結果、柱の足もとは四角に固定されることになります。そして、上の各段の「貫」が、これも「井桁」様に組み上がったとき、軸組は確固たる形状を構成し、外力に対して形状を維持し続けることができるのです。

なお、「地貫」は、礎石の上に据えられているだけで、アンカーボルトなどはありません。

「大仏様」工法のいわば「極意」は、まさに、「柱とそれに交わる二方向の水平材を一体化することで軸組を強固にする」点にある、と言えると思います。

それゆえ、この方法の「利点」「特徴」は、その後、一般にも理解され、広く普及してゆくのです。後に商家、農家で使われるようになる「差物、差鴨居」工法も、その延長上の工夫であったと考えられます。

しかし残念ながら、ここ半世紀あまり、「貫」を用いる工法は、「建築法令」や、それを支える《学者・専門家》からは、ダメな工法として黙殺されてきました。

以前、「在来工法」なるものの生じた理由について触れたとき書いたように(下記参照)、「1本ごとに異なる木材を組んで一体化する工法」が現在の《科学的方法論・分析法》では解析不能ゆえに、《科学的に》無視・黙殺されてきたのです。

私には、800年以上前の工人たちの方が、数等「科学的な頭脳の持ち主」であったように思えます。

註 「『在来工法』はなぜ生まれたか・・・・『在来』の意味」

なお、この前後に書いた記事も参照ください。

なお、「鐘楼」に使われている「貫」の詳細形状などは、以前の記事で紹介してありますので参照ください(下記)。

註 「東大寺・鐘楼-2」

次回