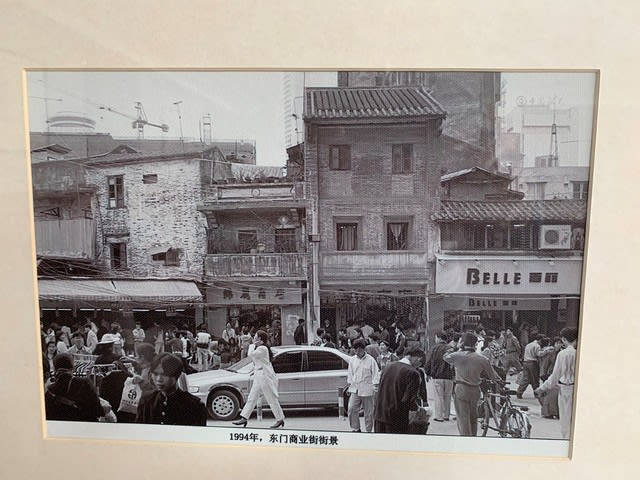

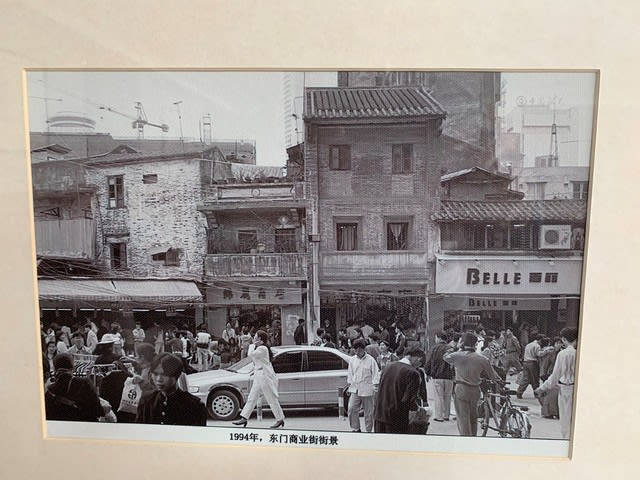

2月24日から3月1日まで深セン(圳)と香港に旅してきた。香港は数度目だが、深センは30数年前に広州に向かう途次に鉄道で通過しただけだったので、降り立った今回が初めてのようなものだ。見ることがなかった30年前の深センは、ホテル(Hyatt Place Shenzhen)の食堂に掛けられてあった写真では、こんなものだったのであろう。(感傷的な懐古趣味の一旅行者として、個人的には、こちらの雑踏風景の方が新しい中国を象徴する街並みよりも好きだが。)

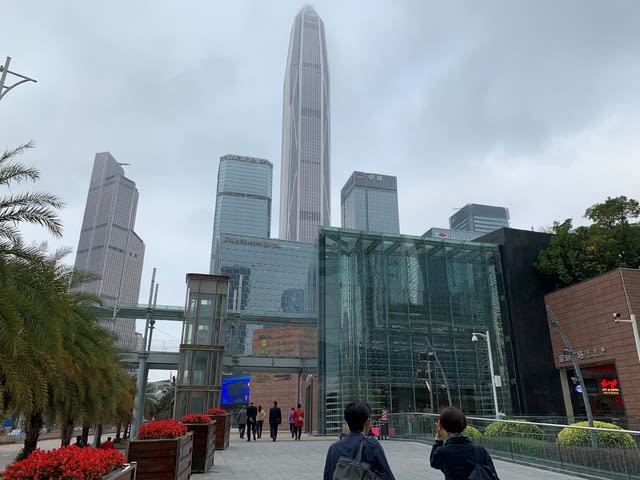

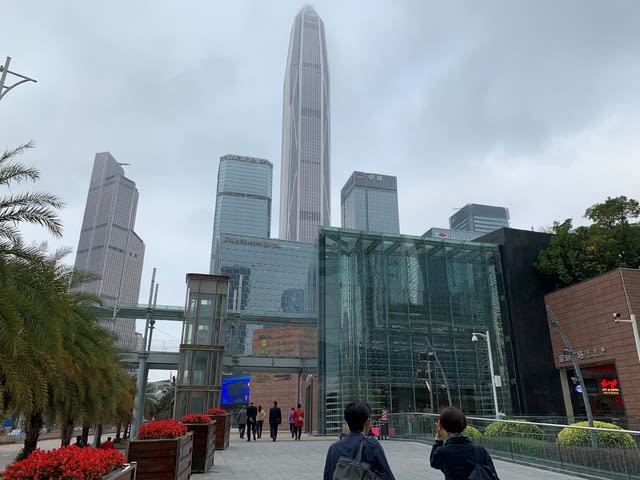

それが30年後の今日は、こんな具合に変貌を遂げている。もともと漁村だったのが開港に伴って都市化され、人口1,447万人(近郊地域を含む2010年時点)の大都市に急速に変貌を遂げるのは、日本の横浜など考えれば、特異とも言えないが、この30年でそういうことが起きたのは、やはり驚異である。

ホテルのテラスから

ホテルのテラスから

この30年間の変貌は、鄧小平が指導した改革開放路線で、1980年、深センが経済特区に指定されたことに始まる。いわば、深センは鄧小平という客家出身の小柄な老人がいなければ産声さえあげなかった大都市である。だから、深センにとって鄧小平は特別な存在だ。北京や他の地域における毛沢東に匹敵するのかもしれない。街中にも大きな肖像写真が飾られている。

泊まったのは羅湖区の老街という深センの東寄りにある古い繁華街だからこの程度の変わりようで済んでいるが、多分、つい数十年前まで野原であった新興の開発区は、途轍(とてつ)もない未来都市になっている。最初に地下鉄で行ったのは西の方角、南山区の深セン大学があるエリア。外へ出てくるとシースルーの高層ビルが林立し東京・丸の内と見まごう雰囲気だ。行き交う人々の姿も、中国人にしてはゆったりとしていて(もともと中国人は日本人よりはゆったりしているが)、ここが若きビジネスエリートの街と実感させられる。昼飯後、別の方角に歩き出すと、「深セン虚以大学」なる建物の前に出る。北京大学や精華大学など名門大学の校旗もずらりとかかっており、ここがバーチャルな科学技術に関し各大学から派遣された研究者が集う施設だろうと見当がつく。こうした施設を通じて国家プロジェクトのふんだんな予算も各大学へまとまって配分されるのであろう。今年の全人代では、あれだけ高らかに提唱されたハイテク産業育成策「中国2025」が貿易戦争相手のアメリカへの配慮からか完全に影を潜(ひそ)めてしまったが、深センのこういう地域では、同産業育成が着々と進行していると考えていいだろう。南東の風に吹かれながら大きなヤシの木が街路樹に目立つ街を歩いていて、ロサンゼルスに似ているなと感じたが、ロスよりもずっと清潔という意味で綺麗である。

ここには、インターネットの「微信(WeChat)」を運営するテンセント(騰訊)の本社ビルもある。深センの街を走るタクシーには、やはり同市に本社を置くBYD(比亜迪)の電気自動車がほぼ独占的数で走っている。2番目写真の左端の青色の車体のだ。夜、ホテルのそばで撮った写真も追加する。過去には、電池の爆発で死者も出たそうだが、実験で失敗・犠牲はつきものということであろう。深センは、壮大な実験場になっている。死人が出たら大変なことになる日本などではできそうもない。

翌日、香港から来たガイドと、とあるショッピングモールへ行った。見学したのは、スマホで注文すると、天井に張り巡らされたモノレールに購入した食料が宙吊りにぶら下がって店中を走り回ってくるストア(「盒馬鮮生(フーマー・フレッシュ)」というアリババ運営の生鮮スーパー)である。食材を買って持ち帰ってもいいし、調理してもらって買ってもいい。ここで食べてもいい。宅配もしてくれる。寿司でも何でも揃(そろ)う。棚を見た限り、食材は包装もしっかりしていて、鮮度もよいように窺(うか)がわれた。昔、今のイトーヨーカドーやファミレスの経営者は、その創業期にアメリカへ行って、商売のヒントを得て、日本で展開して成功を収めたが、今は深センに来て学ばなければならない。とっくに来ているのかもしれないが、日本は決済方法など社会インフラが遅れているから、すぐには導入できないでジレンマがあるだろう。また、アメリカのものならば懸命になって物真似したが、中国の物真似となると、金儲けとはいえ気が乗らないかもしれない。心理的に中国人に後れを取りたくないというのが、日本人の伝統的なマインドではないか。(聖徳太子が随の皇帝煬帝に宛てた国書の「日出る処の天子、書を没する処の天子に致す」は、そのマインドのルーツになっている。)民意に敏感な政治家は特にその傾向が強い。しかし、深センを見る限り、日本よりも先進的かつ実験的であるのは明らかだ。かつてのアメリカが移民の国として若々しかったように、深センもほとんどの住人は、中国の他地域からやってきて、20歳代と若く、しがらみがない。北京などと比べて、古い中国が殻(から)としてすっぽり抜け落ちている。日本に暮らせば、日本が古くなってしまったとは、そう痛切に思わないだろうが、深センに来れば、日本は如何(いか)にも古臭い国だ。外国人観光客を相手に今もって売りは富士山・芸者と秋葉原だけだ。平成は停滞して明治や江戸時代の日本がどれだけ立派だったかを自画自賛しているだけのアホらしい国と映ってしまう。すっかり深センの新しさに当てられて、そんな風に思った。ただ、ここの新しさは、新しさ特有の嫌味がない。古いものを皆殺しに抹殺しないではすまさない残酷さがない。もともと失う何もなかったからだろうし、権力者は北京に居て、為政者の鼻息の届かぬ遠く離れたここで若者が遊びながら仕事をしている所為(せい)だろう。

次に行ったのは、「中国国際消費電子展示交易中心」という施設だった。ここには大学や企業が常設の開発商品展示ブースを構えていて、中に画面折りたたみスマホの基礎技術を世界で最初に商品化した中国企業「ROYOLE(柔宇科技)」のブースもあった。最近、スペインのバルセロナであった携帯電話見本市「MWC」で、ファーウェイが8インチの有機ELの画面を山折りにたためるスマホ「Mate X」を発表し話題となった。次世代移動通信方式「5G」に対応するための商品開発だ。同社はファーウェイにも技術供与したのであろうか。ちなみに、日本電子機器の合同ブースもあったが、閑古鳥(かんこどり)状態であった。ちなみに、中国では、5Gでインパクトが足りないなら7Gにしようかという話まで出ているそうだ。こうなると、どこの国もついていけなくなる。

この日は、興味深い見学を実現してくれたガイドさんをねぎらおうと、彼が紹介のしゃぶしゃぶの店に昼食をとりに行った。この店の接待ぶりはまことに驚嘆に値する。くすぐったいぐらい。至れり尽くせりの「オモテナシ」そのものである。沢山の中からたれも自分で選べ、肉の味もよし。北京で同様の店に何軒か行ったが、まったく別格の感である。

このあと、香港へ戻るガイドさんと地下鉄駅で分かれて、先に紹介した鄧小平の大きな写真掲示板を撮った大劇院駅そばの公園まで行った。この公園が空気も清々としていてなかなか美しかった。思うに、大都市ながら、深センは近郊地域も含めてハイテク中心で、もうもうと煙突から汚染物質を吐き出し大気を汚す重化学工業が中国の他の都市よりも少ないのであろう。なお、渡航前に購入したガイドブックに深センの治安の悪さが盛んに書かれており、リュックやバックなども必ず身体の前に抱えるように注意書きがあったが、ガイドさんによると、街のいたるところに監視カメラが設置された結果、ひったくり犯は急速に居なくなったそうである。泥棒も安心して稼業ができないほど監視が進んでいるのだ。人々は、東京の街中のように平気で背中にリュックをかつでいる。ただし、そのリュックの中身までは見られていないだろうというのは、呑気(のんき)すぎるかもしれない。この街では、何もかもがビッグデータとして大口をあけたAIの餌(えさ)となる。この公園の美しく花々に飾られた木々にもカメラが隠されていて、ぼんやりアホ面(づら)を晒(さら)してiphoneをかざしている小生をじっと見詰めているのかもしれない。

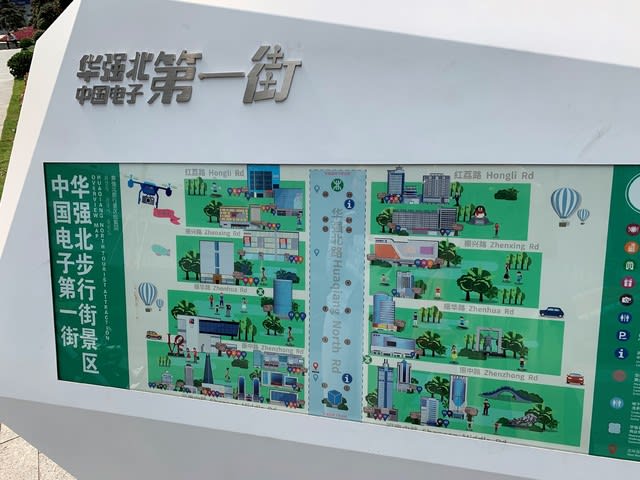

深センの電気街というと、必ず、秋葉原との比較でその規模の大きさを語られるのが福田区にある「華強北」の電気街。残念ながら、小生はそう電子部品に興味がないからざっと見ただけだが、大きいというより単に敷地的に広いのだと思う。秋葉原と比較しても仕方がない。ここからファーウェイのような大企業が次々に巣立っていったのだが、秋葉原から何が巣立ったのか訊(き)いてみたい気がする。華強北は、今の秋葉原のようにマニアやオタクが集まる街ではなくて、今でも起業家が集まる街である。それは往来する人々を見ていれば分かる。

羅湖区の老街で泊まったショッピングモールの上に乗っかったホテルで一つありがたかったことがある。朝食がサービスだったことだ。旅していて朝、寝起きにどこでどういう朝食をとるか考えるだけで意外と負担になることがある。毎日となるとホテルの朝食は案外に高くつく。一般にサービスの朝食は、日本ならばおにぎりやパンに味噌汁、コーヒーといった程度だろうが、このホテルではコック付きで味よし品数も豊富な本格的な中国式の朝食が無料で宿泊者に供せられている。出張で来たビジネスマンは、宿泊費のみで済ませ、別に朝食費や食べるところを考える必要はない。

着いて3日目、深センから香港へ行くのに、フェリーを使うことにした。香港から深センに来るときは、MTRのエアポートエクスプレス、青衣から南昌、そして紅磡と地下鉄を乗り継ぎ、東鐵線でイミグレーションがある羅湖まで来たが、大きなトランクを引っ張って時間もけっこうかかった。それよりは蛇口港から香港の中環までフェリーに乗れば、楽だというので、深センの街を羅湖‐福田‐南山と東西に40キロ余りタクシーを一気に走らせた。途中、テンセントの本社ビルの前を通り抜けた。

港に近づくと、習近平の「中国特色社会主義思想」によってその一帯もかなり開発が進んでいる様子がうかがわれた。「自由貿易試験区」という表示が目に留まった。建設中の高層ビル群も見えてくる。

そして、着いた蛇口港のターミナルに入った途端、「これは!」と感嘆符を付けて唸(うな)るしかなかった。2日前のガイドさんとの昼食時にも話が出たが、省都の広州、深セン、香港とマカオを中心都市と設定した「大港区計画(グレーターベイエリア)」が動き始めており、開催中の全人代の目玉になっている。「経済連携と言っても、いずれ、香港もマカオも広州・深センに呑み込まれてしまうのではないか?」と小生が感想を述べると、ガイドも「私もそう思います」と深々と頷(うなず)いて賛意を示した。来る前は、漁村の港に急ごしらえの見すぼらしい施設があるぐらいだろうと高をくくっていた蛇口港ターミナルビルの壮大な建物は、小生の考えを先憂と促すものだった。昨年1年のGDPで深センは香港(人口700万人超)をはじめて抜いたそうだ。こうなると、自由の味を知る小さな香港に負けずにもっと頑張ってもらいたいような判官びいきな感情さえ覚える。ガンバレ、香港!

香港の中環(セントラル)の埠頭に着くと、イミグレーションを抜けてタクシーに乗った。タクシーは、いきなりの猛スピードで繁華街を右に左に通り抜けて灣仔(ワンチャイ)にある狭い路地のちっぽけなホテル(灣仔88酒店)の前に止まった。周囲のビルと同じく、狭いところに身を寄せ合って窮屈に上ばかりに延びたビルにあるホテルだ。1フロアに数室しか部屋がない。泊まった部屋のベットの脇に細長く広がった窓から寝そべった不自然な姿勢で外を撮る。この小さなホテルは日本人にも人気があるようで、フロントのソファーで眺めていると、同じような時間帯の飛行機で到着したのだろうか次々に日本人客がチェックインする。大体が旅なれた感じの一人客なのも面白い。それも中年以降の女性が多い。

その日は、夜になって、妻の甥っ子が中銀で働いているので、中環のレストランで広東料理を食べた後、彼の最寄りのマンションへ行った。銀行は朝の8時から始まるので、会社の近くに住んでいるという。目下、離婚後の独身生活者。国際線のパイロットが次々にチェックインするような豪華ホテルの別館に住んでいる。東京でいえば、六本木ヒルズに住んでいるようなものだから、やはり贅沢だ。

タバコ臭い彼の部屋を出て、地下駐車場から彼の高級車に同乗して夜の街を抜け、上環側から大平山への坂道をどんどん上っていく。夜も10時半過ぎというのに、山頂には、たくさんの観光客が詰めかけていた。なるほど詰めかけるわけで、香港の夜景は値千金の不夜城である。香港、バンザイ! なお、山の上からホテルまで送ってもらう帰り道、あの細い道を下りおりる車のスピードが尋常ではない。急なコーナーに差しかかってもブレーキなど一切かけない。小生ならば3度ぐらいはガードレールを突き破って崖から転落するか対向車と激突して死んでいるはずだ。車の性能が良いらしいが、運転もうまい。でも、危険運転に違いない。他の車も同じような速度で駆け下りていくから、ここ香港というところは、車に関してはハリウッド映画のカーチェイスを体験させてくれる物騒なところだ。

灣仔のホテルから歩いて1分足らずの駅前交叉点の一角に有名な本屋「三聯書店」がある。こじんまりと小さいが、ちょっと新宿三丁目の紀伊国屋書店に似ている。深センでも感じたのだが、日本以上に読書離れが進んでいる中国で感じよく雰囲気のある、よく整頓された書店があるのは不思議である。座って遠慮なく立ち読みができるコーナーを設け、ある種のファッションになっているのかなと思った。もしかしたらアメリカあるいは日本由来のファッションなのかもしれない。反中的な本は思ったよりも少ない。

深センの本屋

深センの本屋

妻がこの三聯書店や銅鑼灣の大型書店「誠品書店」(台湾系)で購入した書籍を日本に送るというので、郵便局に行った。5時で閉まるぎりぎりだったが、香港の郵便局員というのはまことに熱心で親切である。官吏的なところがない。笑顔が充(み)ち局員間のコミュニケーションもいいようで職場が明るい。いつもピリピリと緊張感が走っている日本の郵便局員とは違うなと思った。香港人には、どこか「わが街」的な連帯感があるのだと感じた。アメリカだと、サンフランシスコやニューヨークには、同じようなわが街スピリットがある。港街に特有なのかもしれない。

銅鑼灣でおみやげを買うことになった。百貨店の地下で地元のお菓子を探すが、あるのは日本のお菓子や食品ばかりだ。香港人は、少なくとも金持ちの香港人は日本食で生きているのだ。しょうがないから、外に出て、何かいい店がないかと雑踏を当てどもなく探し回った。どうにか探し当てて、夜も9時半になり、腹もすいたので、菓子屋の店員にどこか旨いレストランはないかと訊ねると、店を出て次の路地を左に曲がったところにあると教えられた。太平館という気楽な名のレストランである。この時間なのに店内は地元の人達で満席で、少し待たされた。待っている間に、この店がポルトガル料理の名店で、歴史も古いと知る。有名な女優も来ている。もしかして蒋介石なども夫人とここへ来て「実に旨い(チェン・ハオ・チー)!」などと言ったのであろうか。何十年来もこの店に通っているような男の老人が、フォークとナイフで料理をゆっくり食べてから、ビールを飲み干し、杖をついて立ち上がり際に、チップを置いて、男の給仕たちに慇懃丁重(いんぎんていちょう)に送り出される様子を眺めた。やはり、香港はどこかいまだにイギリス領なのだ。その陰翳(いんえい)がこんな店の中にも幽霊のように漂っている。

夜半、トラムに乗ってホテルへ帰る。トラムの2階席でそよ風に吹かれて香港の過ゆく街を見ていると、こみ上げるように、懐かしいような愛(いと)おしいようなわが街感が自分の中にも沸々(ふつふつ)と立ち上がってくる。1982年以来、「一国二制度」(もともとは台湾との統一を念頭に構想された)という鄧小平が考えついた枠組みの中で暮らす人々。かつて自治はあっても自主性はなかったろう。今は、その自治も瀕死状態である。サラバ、香港! 明日は日本だ。

それが30年後の今日は、こんな具合に変貌を遂げている。もともと漁村だったのが開港に伴って都市化され、人口1,447万人(近郊地域を含む2010年時点)の大都市に急速に変貌を遂げるのは、日本の横浜など考えれば、特異とも言えないが、この30年でそういうことが起きたのは、やはり驚異である。

ホテルのテラスから

ホテルのテラスからこの30年間の変貌は、鄧小平が指導した改革開放路線で、1980年、深センが経済特区に指定されたことに始まる。いわば、深センは鄧小平という客家出身の小柄な老人がいなければ産声さえあげなかった大都市である。だから、深センにとって鄧小平は特別な存在だ。北京や他の地域における毛沢東に匹敵するのかもしれない。街中にも大きな肖像写真が飾られている。

泊まったのは羅湖区の老街という深センの東寄りにある古い繁華街だからこの程度の変わりようで済んでいるが、多分、つい数十年前まで野原であった新興の開発区は、途轍(とてつ)もない未来都市になっている。最初に地下鉄で行ったのは西の方角、南山区の深セン大学があるエリア。外へ出てくるとシースルーの高層ビルが林立し東京・丸の内と見まごう雰囲気だ。行き交う人々の姿も、中国人にしてはゆったりとしていて(もともと中国人は日本人よりはゆったりしているが)、ここが若きビジネスエリートの街と実感させられる。昼飯後、別の方角に歩き出すと、「深セン虚以大学」なる建物の前に出る。北京大学や精華大学など名門大学の校旗もずらりとかかっており、ここがバーチャルな科学技術に関し各大学から派遣された研究者が集う施設だろうと見当がつく。こうした施設を通じて国家プロジェクトのふんだんな予算も各大学へまとまって配分されるのであろう。今年の全人代では、あれだけ高らかに提唱されたハイテク産業育成策「中国2025」が貿易戦争相手のアメリカへの配慮からか完全に影を潜(ひそ)めてしまったが、深センのこういう地域では、同産業育成が着々と進行していると考えていいだろう。南東の風に吹かれながら大きなヤシの木が街路樹に目立つ街を歩いていて、ロサンゼルスに似ているなと感じたが、ロスよりもずっと清潔という意味で綺麗である。

ここには、インターネットの「微信(WeChat)」を運営するテンセント(騰訊)の本社ビルもある。深センの街を走るタクシーには、やはり同市に本社を置くBYD(比亜迪)の電気自動車がほぼ独占的数で走っている。2番目写真の左端の青色の車体のだ。夜、ホテルのそばで撮った写真も追加する。過去には、電池の爆発で死者も出たそうだが、実験で失敗・犠牲はつきものということであろう。深センは、壮大な実験場になっている。死人が出たら大変なことになる日本などではできそうもない。

翌日、香港から来たガイドと、とあるショッピングモールへ行った。見学したのは、スマホで注文すると、天井に張り巡らされたモノレールに購入した食料が宙吊りにぶら下がって店中を走り回ってくるストア(「盒馬鮮生(フーマー・フレッシュ)」というアリババ運営の生鮮スーパー)である。食材を買って持ち帰ってもいいし、調理してもらって買ってもいい。ここで食べてもいい。宅配もしてくれる。寿司でも何でも揃(そろ)う。棚を見た限り、食材は包装もしっかりしていて、鮮度もよいように窺(うか)がわれた。昔、今のイトーヨーカドーやファミレスの経営者は、その創業期にアメリカへ行って、商売のヒントを得て、日本で展開して成功を収めたが、今は深センに来て学ばなければならない。とっくに来ているのかもしれないが、日本は決済方法など社会インフラが遅れているから、すぐには導入できないでジレンマがあるだろう。また、アメリカのものならば懸命になって物真似したが、中国の物真似となると、金儲けとはいえ気が乗らないかもしれない。心理的に中国人に後れを取りたくないというのが、日本人の伝統的なマインドではないか。(聖徳太子が随の皇帝煬帝に宛てた国書の「日出る処の天子、書を没する処の天子に致す」は、そのマインドのルーツになっている。)民意に敏感な政治家は特にその傾向が強い。しかし、深センを見る限り、日本よりも先進的かつ実験的であるのは明らかだ。かつてのアメリカが移民の国として若々しかったように、深センもほとんどの住人は、中国の他地域からやってきて、20歳代と若く、しがらみがない。北京などと比べて、古い中国が殻(から)としてすっぽり抜け落ちている。日本に暮らせば、日本が古くなってしまったとは、そう痛切に思わないだろうが、深センに来れば、日本は如何(いか)にも古臭い国だ。外国人観光客を相手に今もって売りは富士山・芸者と秋葉原だけだ。平成は停滞して明治や江戸時代の日本がどれだけ立派だったかを自画自賛しているだけのアホらしい国と映ってしまう。すっかり深センの新しさに当てられて、そんな風に思った。ただ、ここの新しさは、新しさ特有の嫌味がない。古いものを皆殺しに抹殺しないではすまさない残酷さがない。もともと失う何もなかったからだろうし、権力者は北京に居て、為政者の鼻息の届かぬ遠く離れたここで若者が遊びながら仕事をしている所為(せい)だろう。

次に行ったのは、「中国国際消費電子展示交易中心」という施設だった。ここには大学や企業が常設の開発商品展示ブースを構えていて、中に画面折りたたみスマホの基礎技術を世界で最初に商品化した中国企業「ROYOLE(柔宇科技)」のブースもあった。最近、スペインのバルセロナであった携帯電話見本市「MWC」で、ファーウェイが8インチの有機ELの画面を山折りにたためるスマホ「Mate X」を発表し話題となった。次世代移動通信方式「5G」に対応するための商品開発だ。同社はファーウェイにも技術供与したのであろうか。ちなみに、日本電子機器の合同ブースもあったが、閑古鳥(かんこどり)状態であった。ちなみに、中国では、5Gでインパクトが足りないなら7Gにしようかという話まで出ているそうだ。こうなると、どこの国もついていけなくなる。

この日は、興味深い見学を実現してくれたガイドさんをねぎらおうと、彼が紹介のしゃぶしゃぶの店に昼食をとりに行った。この店の接待ぶりはまことに驚嘆に値する。くすぐったいぐらい。至れり尽くせりの「オモテナシ」そのものである。沢山の中からたれも自分で選べ、肉の味もよし。北京で同様の店に何軒か行ったが、まったく別格の感である。

このあと、香港へ戻るガイドさんと地下鉄駅で分かれて、先に紹介した鄧小平の大きな写真掲示板を撮った大劇院駅そばの公園まで行った。この公園が空気も清々としていてなかなか美しかった。思うに、大都市ながら、深センは近郊地域も含めてハイテク中心で、もうもうと煙突から汚染物質を吐き出し大気を汚す重化学工業が中国の他の都市よりも少ないのであろう。なお、渡航前に購入したガイドブックに深センの治安の悪さが盛んに書かれており、リュックやバックなども必ず身体の前に抱えるように注意書きがあったが、ガイドさんによると、街のいたるところに監視カメラが設置された結果、ひったくり犯は急速に居なくなったそうである。泥棒も安心して稼業ができないほど監視が進んでいるのだ。人々は、東京の街中のように平気で背中にリュックをかつでいる。ただし、そのリュックの中身までは見られていないだろうというのは、呑気(のんき)すぎるかもしれない。この街では、何もかもがビッグデータとして大口をあけたAIの餌(えさ)となる。この公園の美しく花々に飾られた木々にもカメラが隠されていて、ぼんやりアホ面(づら)を晒(さら)してiphoneをかざしている小生をじっと見詰めているのかもしれない。

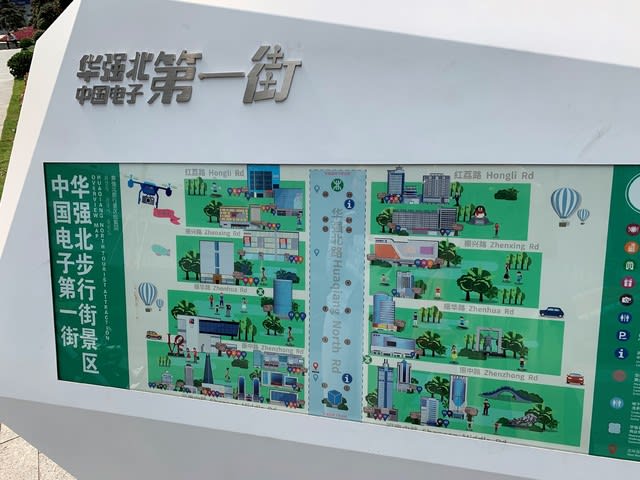

深センの電気街というと、必ず、秋葉原との比較でその規模の大きさを語られるのが福田区にある「華強北」の電気街。残念ながら、小生はそう電子部品に興味がないからざっと見ただけだが、大きいというより単に敷地的に広いのだと思う。秋葉原と比較しても仕方がない。ここからファーウェイのような大企業が次々に巣立っていったのだが、秋葉原から何が巣立ったのか訊(き)いてみたい気がする。華強北は、今の秋葉原のようにマニアやオタクが集まる街ではなくて、今でも起業家が集まる街である。それは往来する人々を見ていれば分かる。

羅湖区の老街で泊まったショッピングモールの上に乗っかったホテルで一つありがたかったことがある。朝食がサービスだったことだ。旅していて朝、寝起きにどこでどういう朝食をとるか考えるだけで意外と負担になることがある。毎日となるとホテルの朝食は案外に高くつく。一般にサービスの朝食は、日本ならばおにぎりやパンに味噌汁、コーヒーといった程度だろうが、このホテルではコック付きで味よし品数も豊富な本格的な中国式の朝食が無料で宿泊者に供せられている。出張で来たビジネスマンは、宿泊費のみで済ませ、別に朝食費や食べるところを考える必要はない。

着いて3日目、深センから香港へ行くのに、フェリーを使うことにした。香港から深センに来るときは、MTRのエアポートエクスプレス、青衣から南昌、そして紅磡と地下鉄を乗り継ぎ、東鐵線でイミグレーションがある羅湖まで来たが、大きなトランクを引っ張って時間もけっこうかかった。それよりは蛇口港から香港の中環までフェリーに乗れば、楽だというので、深センの街を羅湖‐福田‐南山と東西に40キロ余りタクシーを一気に走らせた。途中、テンセントの本社ビルの前を通り抜けた。

港に近づくと、習近平の「中国特色社会主義思想」によってその一帯もかなり開発が進んでいる様子がうかがわれた。「自由貿易試験区」という表示が目に留まった。建設中の高層ビル群も見えてくる。

そして、着いた蛇口港のターミナルに入った途端、「これは!」と感嘆符を付けて唸(うな)るしかなかった。2日前のガイドさんとの昼食時にも話が出たが、省都の広州、深セン、香港とマカオを中心都市と設定した「大港区計画(グレーターベイエリア)」が動き始めており、開催中の全人代の目玉になっている。「経済連携と言っても、いずれ、香港もマカオも広州・深センに呑み込まれてしまうのではないか?」と小生が感想を述べると、ガイドも「私もそう思います」と深々と頷(うなず)いて賛意を示した。来る前は、漁村の港に急ごしらえの見すぼらしい施設があるぐらいだろうと高をくくっていた蛇口港ターミナルビルの壮大な建物は、小生の考えを先憂と促すものだった。昨年1年のGDPで深センは香港(人口700万人超)をはじめて抜いたそうだ。こうなると、自由の味を知る小さな香港に負けずにもっと頑張ってもらいたいような判官びいきな感情さえ覚える。ガンバレ、香港!

香港の中環(セントラル)の埠頭に着くと、イミグレーションを抜けてタクシーに乗った。タクシーは、いきなりの猛スピードで繁華街を右に左に通り抜けて灣仔(ワンチャイ)にある狭い路地のちっぽけなホテル(灣仔88酒店)の前に止まった。周囲のビルと同じく、狭いところに身を寄せ合って窮屈に上ばかりに延びたビルにあるホテルだ。1フロアに数室しか部屋がない。泊まった部屋のベットの脇に細長く広がった窓から寝そべった不自然な姿勢で外を撮る。この小さなホテルは日本人にも人気があるようで、フロントのソファーで眺めていると、同じような時間帯の飛行機で到着したのだろうか次々に日本人客がチェックインする。大体が旅なれた感じの一人客なのも面白い。それも中年以降の女性が多い。

その日は、夜になって、妻の甥っ子が中銀で働いているので、中環のレストランで広東料理を食べた後、彼の最寄りのマンションへ行った。銀行は朝の8時から始まるので、会社の近くに住んでいるという。目下、離婚後の独身生活者。国際線のパイロットが次々にチェックインするような豪華ホテルの別館に住んでいる。東京でいえば、六本木ヒルズに住んでいるようなものだから、やはり贅沢だ。

タバコ臭い彼の部屋を出て、地下駐車場から彼の高級車に同乗して夜の街を抜け、上環側から大平山への坂道をどんどん上っていく。夜も10時半過ぎというのに、山頂には、たくさんの観光客が詰めかけていた。なるほど詰めかけるわけで、香港の夜景は値千金の不夜城である。香港、バンザイ! なお、山の上からホテルまで送ってもらう帰り道、あの細い道を下りおりる車のスピードが尋常ではない。急なコーナーに差しかかってもブレーキなど一切かけない。小生ならば3度ぐらいはガードレールを突き破って崖から転落するか対向車と激突して死んでいるはずだ。車の性能が良いらしいが、運転もうまい。でも、危険運転に違いない。他の車も同じような速度で駆け下りていくから、ここ香港というところは、車に関してはハリウッド映画のカーチェイスを体験させてくれる物騒なところだ。

灣仔のホテルから歩いて1分足らずの駅前交叉点の一角に有名な本屋「三聯書店」がある。こじんまりと小さいが、ちょっと新宿三丁目の紀伊国屋書店に似ている。深センでも感じたのだが、日本以上に読書離れが進んでいる中国で感じよく雰囲気のある、よく整頓された書店があるのは不思議である。座って遠慮なく立ち読みができるコーナーを設け、ある種のファッションになっているのかなと思った。もしかしたらアメリカあるいは日本由来のファッションなのかもしれない。反中的な本は思ったよりも少ない。

深センの本屋

深センの本屋妻がこの三聯書店や銅鑼灣の大型書店「誠品書店」(台湾系)で購入した書籍を日本に送るというので、郵便局に行った。5時で閉まるぎりぎりだったが、香港の郵便局員というのはまことに熱心で親切である。官吏的なところがない。笑顔が充(み)ち局員間のコミュニケーションもいいようで職場が明るい。いつもピリピリと緊張感が走っている日本の郵便局員とは違うなと思った。香港人には、どこか「わが街」的な連帯感があるのだと感じた。アメリカだと、サンフランシスコやニューヨークには、同じようなわが街スピリットがある。港街に特有なのかもしれない。

銅鑼灣でおみやげを買うことになった。百貨店の地下で地元のお菓子を探すが、あるのは日本のお菓子や食品ばかりだ。香港人は、少なくとも金持ちの香港人は日本食で生きているのだ。しょうがないから、外に出て、何かいい店がないかと雑踏を当てどもなく探し回った。どうにか探し当てて、夜も9時半になり、腹もすいたので、菓子屋の店員にどこか旨いレストランはないかと訊ねると、店を出て次の路地を左に曲がったところにあると教えられた。太平館という気楽な名のレストランである。この時間なのに店内は地元の人達で満席で、少し待たされた。待っている間に、この店がポルトガル料理の名店で、歴史も古いと知る。有名な女優も来ている。もしかして蒋介石なども夫人とここへ来て「実に旨い(チェン・ハオ・チー)!」などと言ったのであろうか。何十年来もこの店に通っているような男の老人が、フォークとナイフで料理をゆっくり食べてから、ビールを飲み干し、杖をついて立ち上がり際に、チップを置いて、男の給仕たちに慇懃丁重(いんぎんていちょう)に送り出される様子を眺めた。やはり、香港はどこかいまだにイギリス領なのだ。その陰翳(いんえい)がこんな店の中にも幽霊のように漂っている。

夜半、トラムに乗ってホテルへ帰る。トラムの2階席でそよ風に吹かれて香港の過ゆく街を見ていると、こみ上げるように、懐かしいような愛(いと)おしいようなわが街感が自分の中にも沸々(ふつふつ)と立ち上がってくる。1982年以来、「一国二制度」(もともとは台湾との統一を念頭に構想された)という鄧小平が考えついた枠組みの中で暮らす人々。かつて自治はあっても自主性はなかったろう。今は、その自治も瀕死状態である。サラバ、香港! 明日は日本だ。