なんでも魯迅(ろじん、1881‐1936)先生は、生涯に小説集3冊、雑文集17冊、散文詩集1冊、回想記1冊を刊行したそうである。魯迅は『狂人日記』や『阿Q正伝』といった現実の中国社会を批判して画期的なフィクションの書き手、小説家として有名であるが、作家人生の後半は、北京から「政治亡命」した彼は上海に暮らして専(もっぱ)ら雑文ばかり書いていた。然(しか)し、ここで言う魯迅の雑文とは何か?主張性の強い随筆評論と言えるかもしれない。或いは、小説にできなかった時事的政治的文章と言えるかもしれない。小生もできたら小説(正確には日本の伝統にある物語文学のような文芸作品)を書きたいとずっと思ってきたが、その気持ちになって書いているうちに、暫(しばら)くすると、当初の方針が揺らいで、まるで随筆文か評論文のような、或いは魯迅の雑文のような文章になってしまう。理由は幾つかあるが、一つは、調べたことの引用文が多くなって、その分、本文が痩せ細ってもはや小説とは言えなくなってしまう。おまけに筆者は他人(ひと)が書いた文章を咀嚼(そしゃく)して自分のものとしてお利口そうに書くことがどうしてもできないタイプで、他人の文章(考え)は原則、かぎ括弧の「」などに入れて明記したうえで、何らか自分のコメントを拙劣でも愚かでも加えるといった書き方しかできない。それからもう一つは、文章に自分の主観が真っ先に出て、他人の共感を得るようなじっくりした客観的な書き方ができない。然(しか)も、小説としての微細な叙述(ディテールを書き込むこと)が面倒(めんどう)であり苦手でもある。そんなこんなで、理由は違うのだろうが、小説を書かなくなった後半生の魯迅先生のように、このブログでは雑文をもっと書いてみようかと思う。

考えてみれば、このブログも、その雑文の折々の集積物でしかなかったのだが、今後は雑文たることを余り苦にせずに大いに書こうと考えるに至った次第。それでも問題は残っている。小生がまだ生き永らえている問題である。齢(よわい)六十七の身に一寸先は分からないが、直(す)ぐには死にそうもない。そうなると経年的にたまった塵芥(ちりあくた)は雑文で処理できても、鬱憤は発散できても、一方で、老いの果ての見晴らしが多少よくなったところで消えずに見えてきた一縷(いちる)の創造性の蔓(つる)は、やはり若い頃に考えた創作的な物語(『斑鳩(イカルガ)の旅芸人たち』)まであきらめずにつなげていきたいという望みはある。

因(ちな)みに、魯迅は「『墓』の後に記す」(1926、竹内好編訳『魯迅評論集』)という雑文に、執念深くこんなことを記している。

――私の作品を偏愛する読者は、よく私の文学が真実を書いていると批評する。しかしそれは、褒(ほ)めすぎである。偏愛による褒めすぎである。私はむろん、そう人をだまそうと思っているわけではない。だが、心に思うことをそのとおり言いつくした覚えは一度もない。たいていは、もうこれくらいでいいと思うところで筆をおく。たしかに他人を解剖することも、ないことはなかったが、より多くは、より苛酷に自分を解剖することであった。少し発表しただけで、ひどく温暖ずきな連中は、もう冷酷だといった。もしも私の血肉を全部露出したら、末路はいったい、どうなるだろう。また、こんなことも考える。こうして他人を駆除していって、そのときになっても、なお私は見棄てぬものは、梟蛇鬼怪(きょうだきかい)といえども私の友である。それだけが真の私の友である。万一、それさえないならば、自分はひとりでもかまわぬ。だが今は、そうでない。私はまだそれほど勇敢でないから。その原因は、私がまだ生きたい、この社会に生きていたいからである。もうひとつ、小さな理由がある。前にもしばしば言明したように、いわゆる正人君子のやからに、少しでも多く不愉快な日を過ごさせたいために、ことさらに自分が若干の鉄甲を身にまとい、立ちつくし、かれらの世界にそれだけ多くの欠陥を加えてやりたいからである。私自身がそれにあき、脱ぎ棄てたくなる日の来るまでは。

考え深い仁宋皇帝と毅然とした皇后(互いへの愛情があってもボタンのかけ違いで気持ちがすれ違う夫婦であったが……)

考え深い仁宋皇帝と毅然とした皇后(互いへの愛情があってもボタンのかけ違いで気持ちがすれ違う夫婦であったが……)

コロナもあって家に引きこもっていた中で、中国のテレビ時代劇を大部観(み)た。日に3作、3年間でざっと15から20作ぐらい観たか。優れたドラマもかなりあったが、いま観ている『孤城閉』(2020)という北宋の仁宋皇帝(1010‐63)とその皇后を描いた作品は、日本の大河ドラマなどと比べても映画のような映像美、描写の重厚さ完成度において頭二つぐらい抜きん出ている。ドラマのあらすじや役者の演技などについてはインターネット上に紹介もいろいろあるので割愛するが、北京出身の妻によれば、俳優たちの北京語は素晴らしいもので普通ではないレベルらしい。慥(たし)かに、テレビドラマと言うよりは名優たちによるしんみりとした舞台芝居を観ているような錯覚にとらえられる。さて、ここではドラマでも決して妥協しない自己の主張に反駁(はんばく)されることを恐れない正義の官僚としてユニークな存在感を出している范仲淹(はんちゅうえん)(989‐1052)という文人政治家に関連して、少し記しておきたい。何故(なぜ)なら、多分、文人に容赦しない苛烈な魯迅が北宋の時代に生きていたならば或いは范仲淹のようになっていたであろうし、政敵に容赦しない苛烈な范仲淹が19‐20世紀の中国に生きていれば或いは魯迅になっていたかもしれないと思うからである。

范仲淹

范仲淹  (写真をクリックすると拡大)

(写真をクリックすると拡大)

上海の魯迅、バーナード・ショー、蔡元培

上海の魯迅、バーナード・ショー、蔡元培

なお、随分(ずいぶん)前の本ブログ(2006.4.29.)に、以下のような記事がある。

――講演会の取材が終って、まだ日が残っていたので、小石川後楽園の寄った。大人一般300円の入園料。

ここは、寛永6年(1629年)、水戸徳川家の祖、頼房(よりふさ)が、その中屋敷(のち上屋敷)として造ったものを、二代藩主の光圀(みつくに、黄門さま)が庭園として完成させた。

庭園の様式は、回遊式築山泉水庭。明の遺臣、朱舜水の意見を用い、円月橋や西湖堤など中国の風物を採り入れた。「後楽園」の園名も、舜水が中国の『岳陽楼記』の一節にある「(士はまさに)天下の憂(うれい)に先だって憂い、天下の楽(たのしみ)に後れて楽しむ」から命名した。

後先なく春の憂い後楽園 頓休

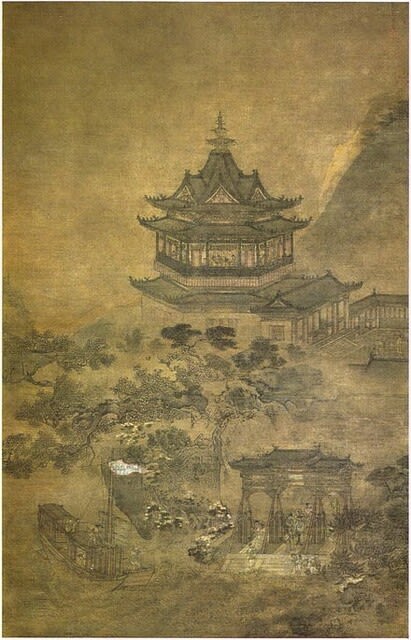

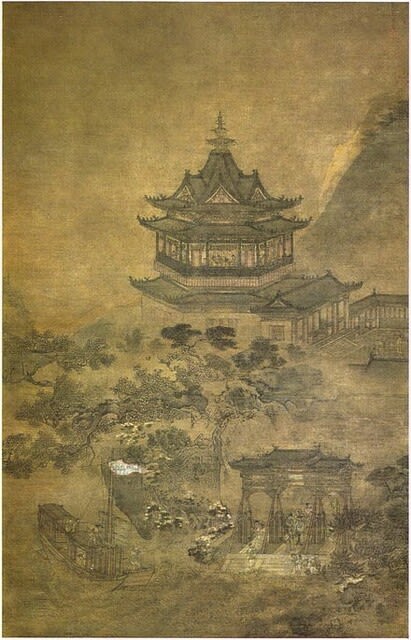

この記事には触れていなかったが、「後楽園」の名の由来である『岳陽楼記』という詩賦を詠んだのは、誰あろう范仲淹であった。范は、湖南省に左遷された知人に依頼されて、見たこともない洞庭湖の東北端に建つ岳陽楼(がくようろう)の詩賦(しふ)として『岳陽樓記』(1046)を詠んだのであるが、その知人から贈られた洞庭湖の画(え)を参考に詠(よ)んだものらしい。当時、范も河南に左遷されており、真に優れた人物は見る物や私情に左右されず天下を憂うことが第一だとの気概を詩に盛った。「後楽園」とは、詩の「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂歟」に因(ちな)む。范は、仁宗皇帝(1010‐63)の治下、余剰な官僚・余剰な兵士「冗官(じょうかん)・冗兵(じょうへい)」の整理など行政改革に辣腕(らつわん)を振るったが、実力者の宰相・呂夷簡(りょいかん)(979‐1044)に抗論して左遷されるなど苦節があっても、その言説は一貫して天下を論じて曲げず、支配階級になった士大夫(したいふ)(科挙官僚)の気節を奮(ふる)い立たせるものであった。

岳陽楼

岳陽楼

嗟夫。予嘗求古仁人之心、

(嗟(ああ)、予(よ)、嘗(かつ)て古(いにしえ)の仁人(じんじん)の心(しん)を求むるに、)

或異二者之為、何哉。

(或(あるい)は二者(にしゃ)の為(しわざ)に異なるは何(なん)ぞや。)

不以物喜、不以己悲。

(物(もの)を以(もっ)て喜ばず、己(おのれ)を以(もっ)て悲しまず。)

居廟堂之高、則憂其民、

(廟堂(びょうどう)の高きに居りては、則(すなわ)ちその民(たみ)を憂(うれ)ひ、)

處江湖之遠、則憂其君。

(江湖(こうこ)の遠(とお)きに処(お)りては則(すなわ)ちその君(きみ)を憂(うれ)う。)

是進亦憂、退亦憂。

(これ進むも亦(また)憂ひ、退(しりぞ)くも亦た憂うるなり。)

然則何時而樂耶。

(然(しか)らば則(すなわ)ち何(いず)れの時に楽しまんや。)

其必曰「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂歟」。

(それ必ず「天下の憂ひに先んじて憂ひ天下の楽しみに後れて楽しむ」と曰(い)はんか。)

噫、微斯人、吾誰與歸。

(噫(ああ)、この人(ひと)微(な)かりせば、吾(われ)誰(だれ)にか帰(き)せんや)

――『岳陽樓記』より

考えてみれば、このブログも、その雑文の折々の集積物でしかなかったのだが、今後は雑文たることを余り苦にせずに大いに書こうと考えるに至った次第。それでも問題は残っている。小生がまだ生き永らえている問題である。齢(よわい)六十七の身に一寸先は分からないが、直(す)ぐには死にそうもない。そうなると経年的にたまった塵芥(ちりあくた)は雑文で処理できても、鬱憤は発散できても、一方で、老いの果ての見晴らしが多少よくなったところで消えずに見えてきた一縷(いちる)の創造性の蔓(つる)は、やはり若い頃に考えた創作的な物語(『斑鳩(イカルガ)の旅芸人たち』)まであきらめずにつなげていきたいという望みはある。

因(ちな)みに、魯迅は「『墓』の後に記す」(1926、竹内好編訳『魯迅評論集』)という雑文に、執念深くこんなことを記している。

――私の作品を偏愛する読者は、よく私の文学が真実を書いていると批評する。しかしそれは、褒(ほ)めすぎである。偏愛による褒めすぎである。私はむろん、そう人をだまそうと思っているわけではない。だが、心に思うことをそのとおり言いつくした覚えは一度もない。たいていは、もうこれくらいでいいと思うところで筆をおく。たしかに他人を解剖することも、ないことはなかったが、より多くは、より苛酷に自分を解剖することであった。少し発表しただけで、ひどく温暖ずきな連中は、もう冷酷だといった。もしも私の血肉を全部露出したら、末路はいったい、どうなるだろう。また、こんなことも考える。こうして他人を駆除していって、そのときになっても、なお私は見棄てぬものは、梟蛇鬼怪(きょうだきかい)といえども私の友である。それだけが真の私の友である。万一、それさえないならば、自分はひとりでもかまわぬ。だが今は、そうでない。私はまだそれほど勇敢でないから。その原因は、私がまだ生きたい、この社会に生きていたいからである。もうひとつ、小さな理由がある。前にもしばしば言明したように、いわゆる正人君子のやからに、少しでも多く不愉快な日を過ごさせたいために、ことさらに自分が若干の鉄甲を身にまとい、立ちつくし、かれらの世界にそれだけ多くの欠陥を加えてやりたいからである。私自身がそれにあき、脱ぎ棄てたくなる日の来るまでは。

考え深い仁宋皇帝と毅然とした皇后(互いへの愛情があってもボタンのかけ違いで気持ちがすれ違う夫婦であったが……)

考え深い仁宋皇帝と毅然とした皇后(互いへの愛情があってもボタンのかけ違いで気持ちがすれ違う夫婦であったが……)コロナもあって家に引きこもっていた中で、中国のテレビ時代劇を大部観(み)た。日に3作、3年間でざっと15から20作ぐらい観たか。優れたドラマもかなりあったが、いま観ている『孤城閉』(2020)という北宋の仁宋皇帝(1010‐63)とその皇后を描いた作品は、日本の大河ドラマなどと比べても映画のような映像美、描写の重厚さ完成度において頭二つぐらい抜きん出ている。ドラマのあらすじや役者の演技などについてはインターネット上に紹介もいろいろあるので割愛するが、北京出身の妻によれば、俳優たちの北京語は素晴らしいもので普通ではないレベルらしい。慥(たし)かに、テレビドラマと言うよりは名優たちによるしんみりとした舞台芝居を観ているような錯覚にとらえられる。さて、ここではドラマでも決して妥協しない自己の主張に反駁(はんばく)されることを恐れない正義の官僚としてユニークな存在感を出している范仲淹(はんちゅうえん)(989‐1052)という文人政治家に関連して、少し記しておきたい。何故(なぜ)なら、多分、文人に容赦しない苛烈な魯迅が北宋の時代に生きていたならば或いは范仲淹のようになっていたであろうし、政敵に容赦しない苛烈な范仲淹が19‐20世紀の中国に生きていれば或いは魯迅になっていたかもしれないと思うからである。

范仲淹

范仲淹  (写真をクリックすると拡大)

(写真をクリックすると拡大) 上海の魯迅、バーナード・ショー、蔡元培

上海の魯迅、バーナード・ショー、蔡元培なお、随分(ずいぶん)前の本ブログ(2006.4.29.)に、以下のような記事がある。

――講演会の取材が終って、まだ日が残っていたので、小石川後楽園の寄った。大人一般300円の入園料。

ここは、寛永6年(1629年)、水戸徳川家の祖、頼房(よりふさ)が、その中屋敷(のち上屋敷)として造ったものを、二代藩主の光圀(みつくに、黄門さま)が庭園として完成させた。

庭園の様式は、回遊式築山泉水庭。明の遺臣、朱舜水の意見を用い、円月橋や西湖堤など中国の風物を採り入れた。「後楽園」の園名も、舜水が中国の『岳陽楼記』の一節にある「(士はまさに)天下の憂(うれい)に先だって憂い、天下の楽(たのしみ)に後れて楽しむ」から命名した。

後先なく春の憂い後楽園 頓休

この記事には触れていなかったが、「後楽園」の名の由来である『岳陽楼記』という詩賦を詠んだのは、誰あろう范仲淹であった。范は、湖南省に左遷された知人に依頼されて、見たこともない洞庭湖の東北端に建つ岳陽楼(がくようろう)の詩賦(しふ)として『岳陽樓記』(1046)を詠んだのであるが、その知人から贈られた洞庭湖の画(え)を参考に詠(よ)んだものらしい。当時、范も河南に左遷されており、真に優れた人物は見る物や私情に左右されず天下を憂うことが第一だとの気概を詩に盛った。「後楽園」とは、詩の「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂歟」に因(ちな)む。范は、仁宗皇帝(1010‐63)の治下、余剰な官僚・余剰な兵士「冗官(じょうかん)・冗兵(じょうへい)」の整理など行政改革に辣腕(らつわん)を振るったが、実力者の宰相・呂夷簡(りょいかん)(979‐1044)に抗論して左遷されるなど苦節があっても、その言説は一貫して天下を論じて曲げず、支配階級になった士大夫(したいふ)(科挙官僚)の気節を奮(ふる)い立たせるものであった。

岳陽楼

岳陽楼嗟夫。予嘗求古仁人之心、

(嗟(ああ)、予(よ)、嘗(かつ)て古(いにしえ)の仁人(じんじん)の心(しん)を求むるに、)

或異二者之為、何哉。

(或(あるい)は二者(にしゃ)の為(しわざ)に異なるは何(なん)ぞや。)

不以物喜、不以己悲。

(物(もの)を以(もっ)て喜ばず、己(おのれ)を以(もっ)て悲しまず。)

居廟堂之高、則憂其民、

(廟堂(びょうどう)の高きに居りては、則(すなわ)ちその民(たみ)を憂(うれ)ひ、)

處江湖之遠、則憂其君。

(江湖(こうこ)の遠(とお)きに処(お)りては則(すなわ)ちその君(きみ)を憂(うれ)う。)

是進亦憂、退亦憂。

(これ進むも亦(また)憂ひ、退(しりぞ)くも亦た憂うるなり。)

然則何時而樂耶。

(然(しか)らば則(すなわ)ち何(いず)れの時に楽しまんや。)

其必曰「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂歟」。

(それ必ず「天下の憂ひに先んじて憂ひ天下の楽しみに後れて楽しむ」と曰(い)はんか。)

噫、微斯人、吾誰與歸。

(噫(ああ)、この人(ひと)微(な)かりせば、吾(われ)誰(だれ)にか帰(き)せんや)

――『岳陽樓記』より