☆<中高生「学校裏サイト」 特定の個人を中傷 5割に「キモイ」「うざい」>(4月16日8時1分配信 産経新聞)によると、

中学高校の公式ホームページとは別に、生徒らが独自に情報交換の場として立ち上げた「学校裏サイト」(学校非公式サイト)のうち5割に「キモイ」「うざい」など個人を中傷する言葉が含まれていることが15日、文部科学省の委託調査(最終報告)で分かった。サイトに書き込む生徒は閲覧者の14%だけで、頻繁に書き込む一部の生徒が閲覧のみの生徒らに影響を与えている姿が浮かんだ。「裏サイト」はいじめの温床ともいわれ、文科省では「かなり深刻な状況だ。フィルタリングの普及やネットマナーの向上をはじめとした啓発活動を進めたい」としている。文科省は、学校裏サイトの全体像を把握するため民間コンサルティング会社に調査を委託。下田博次群馬大教授ら有識者や、NPO法人(特定非営利活動法人)「青少年メディア研究協会」の協力を得て今年1~3月の状況を調べた。・・・下田教授は「サイトの半数は正常なコミュニケーションがなされているが、残りは野放し状態で注意すべきだ。日常生活における言葉遣いは教諭や親が指導できるが、ネットの場合は口汚い言葉でも気付かない」と指摘。その上で、「行政の対策には限界がある。パソコンや携帯を買い与える親は、子供と使い方を話し合うなど責任を持って教育すべきだ」と指摘している。

☆要するに取り締まることは事実上難しいということ。リアルな世界では、未成年が立ち寄れない場所で青少年が遊んでいたら取り締まることができる。しかし、サイバースペースでは、匿名でどこへでも行けてしまう。

☆それに取り締まったからと言って、リアルな世界で、未成年が立ち寄れない場所をなくすわけではない。これはサイバースペースでも同じ。もちろん、リアルな世界もサイバーな世界も、違法性のある場合は撤去できるだろうが、その判断が難しい。

☆道徳強化ということになるのだろうか・・・。しかし、まずは「いじめの温床」としてサイバーな世界を使うのが1つ大きな課題であるから、やはり事前の予防が重要であることに間違いはあるまい。

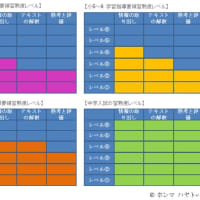

☆いじめの解決には、互いにオープンになりつつ互いに尊重し合えるチームづくり=居場所づくりをすること以外にない。オープンで尊重し合えるチームづくりには、クオリティ・コミュニケーションの能力が必要だが、そのクオリティは、社会環境やシステム、なんといってもフラットな権力関係がポイントである。

☆ここはあえて権力関係といっておいたほうがよい。互いの駆け引きというゲーム性は、どんなに信頼し合っていても、信頼という駆け引きはある。均衡が破れるとクオリティ・コミュニケーションは劣化する。一度互いにうまくいったからといって、クオリティが永遠であるという保証はない。逆もまた真。だから修復も可能なのだ。

☆互いの心根を知るというより、互いのタレント、スキルを尊重し合えるようにする。互いに活用できるようにすることがポイント。心根はそこから生まれる。

☆心を変えることよりも前に、言動を変えること。互いを大切にする心があって、よき人間関係が生まれると言うよりは、よき人間関係を模索している過程で、大切にし合う心が生まれてくるような気がしてならない。

☆人は集まれば、放っておくとやはり闘争状態に陥る。これは世の常ではないか。そうならにようにする言動のシステム作りがポイント。それは自然が教えてくれる。環境や条件によって、成長の仕方に違いが出てくる。人間関係も同じではないか。古くて新しい問題である。

中学高校の公式ホームページとは別に、生徒らが独自に情報交換の場として立ち上げた「学校裏サイト」(学校非公式サイト)のうち5割に「キモイ」「うざい」など個人を中傷する言葉が含まれていることが15日、文部科学省の委託調査(最終報告)で分かった。サイトに書き込む生徒は閲覧者の14%だけで、頻繁に書き込む一部の生徒が閲覧のみの生徒らに影響を与えている姿が浮かんだ。「裏サイト」はいじめの温床ともいわれ、文科省では「かなり深刻な状況だ。フィルタリングの普及やネットマナーの向上をはじめとした啓発活動を進めたい」としている。文科省は、学校裏サイトの全体像を把握するため民間コンサルティング会社に調査を委託。下田博次群馬大教授ら有識者や、NPO法人(特定非営利活動法人)「青少年メディア研究協会」の協力を得て今年1~3月の状況を調べた。・・・下田教授は「サイトの半数は正常なコミュニケーションがなされているが、残りは野放し状態で注意すべきだ。日常生活における言葉遣いは教諭や親が指導できるが、ネットの場合は口汚い言葉でも気付かない」と指摘。その上で、「行政の対策には限界がある。パソコンや携帯を買い与える親は、子供と使い方を話し合うなど責任を持って教育すべきだ」と指摘している。

☆要するに取り締まることは事実上難しいということ。リアルな世界では、未成年が立ち寄れない場所で青少年が遊んでいたら取り締まることができる。しかし、サイバースペースでは、匿名でどこへでも行けてしまう。

☆それに取り締まったからと言って、リアルな世界で、未成年が立ち寄れない場所をなくすわけではない。これはサイバースペースでも同じ。もちろん、リアルな世界もサイバーな世界も、違法性のある場合は撤去できるだろうが、その判断が難しい。

☆道徳強化ということになるのだろうか・・・。しかし、まずは「いじめの温床」としてサイバーな世界を使うのが1つ大きな課題であるから、やはり事前の予防が重要であることに間違いはあるまい。

☆いじめの解決には、互いにオープンになりつつ互いに尊重し合えるチームづくり=居場所づくりをすること以外にない。オープンで尊重し合えるチームづくりには、クオリティ・コミュニケーションの能力が必要だが、そのクオリティは、社会環境やシステム、なんといってもフラットな権力関係がポイントである。

☆ここはあえて権力関係といっておいたほうがよい。互いの駆け引きというゲーム性は、どんなに信頼し合っていても、信頼という駆け引きはある。均衡が破れるとクオリティ・コミュニケーションは劣化する。一度互いにうまくいったからといって、クオリティが永遠であるという保証はない。逆もまた真。だから修復も可能なのだ。

☆互いの心根を知るというより、互いのタレント、スキルを尊重し合えるようにする。互いに活用できるようにすることがポイント。心根はそこから生まれる。

☆心を変えることよりも前に、言動を変えること。互いを大切にする心があって、よき人間関係が生まれると言うよりは、よき人間関係を模索している過程で、大切にし合う心が生まれてくるような気がしてならない。

☆人は集まれば、放っておくとやはり闘争状態に陥る。これは世の常ではないか。そうならにようにする言動のシステム作りがポイント。それは自然が教えてくれる。環境や条件によって、成長の仕方に違いが出てくる。人間関係も同じではないか。古くて新しい問題である。

![府知事選の行方[了]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/41/e9/3d13aadc415722befc574b161350f584.jpg)

![府知事選の行方[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2b/80/2c2c23ed16365dd67e6b840f66b72c44.jpg)