痛みを訴えている部位に手が行くのは当たり前。

それが代償性のものであったとしても、痛みを感じている限りは、その部位に何らかの問題があるということだから。

しかし、痛みのないところにある問題を見抜くのは容易ではない。

「木を見て森を見ず」・・・誰もが知っている言葉、局所に囚われ全体を見失うこと、ですね。

局所を診ることも必要ですが、それだけでは当然ながら不十分です。全体が局所に影響を及ぼしていることもありますし、主訴の部位から遠く離れた箇所が影響していることもあるからです。

先日、肩に痛みを訴えている患者さんがいました。

可動域を調べてみると、腕を挙上していくと痛みが増します。典型的なインピンジメント症候群の症状。

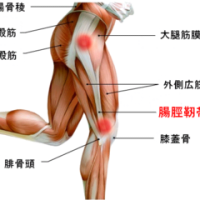

インピンジメント症候群では、棘上筋や上腕二頭筋(長頭)の腱が痛みの原因構造となります。それらを触診してみると、予想通り鋭い圧痛が現れました。

しかし、この疾患の発症メカニズムは、そもそも肩関節の運動障害に起因していることが多いので、この痛みは代償性のものです(負の連鎖は起こりますが・・・)。

つまり、

肩関節の運動障害⇒棘上筋腱炎⇒肩の痛み

ということ。

それでは、なぜ肩関節の運動障害が発生したのか?

この問いの答えをみつけるのは難しいかもしれない。なぜかというと、それは患者さんの体全体を見渡さない限り見えてこないからだ。

ただ眺めているだけでも、もちろん駄目。

解剖学やバイオメカニクスなどの専門知識に加え、とらわれのない想像力(これが一番重要かもしれない)がなければ、答えは見えてこない。

検査は極めて断片的な答えしか教えてくれない。それらの断片的な情報はパズルのようなもの。一つ一つの断片の間にリンクを張れるかどうかが鍵。

ところで、先述の患者さん。同側の仙腸関節を診たら劇的にインピンジメントが改善しました。

作者注;

先日、鳥羽に牡蠣を食べに日帰りで行ってきました。そのときの写真をFacebookにアップしてあります。真珠島で見た海女さんショーは面白かったです。興味のある方は是非⇒こちら

Dr.S

とうとう今年も終わりに近づきましたね。

先生の言う”こだわりととらわれ”。

最近ものすごくよくわかります。

ずっと以前、アジャストだけだった頃は軟部組織を知らず、

軟部組織を学ぶと、今度はアジャストが見えなくなりましたが

両方を知り、臨床を重ねることで

最近患者の見方が激変しました。

そのため、施術効果も格段に変わり

数分の施術で満足する患者さんが増えてる位です。

多々教えてもらい、刺激を受けているお蔭です。

改めてありがとうございます。

感謝!

賜物です。

そしてセンスも。

ぼくはヒントをあげただけです。

ジャンボ先生の治療は、

既に独自の発展を遂げている

ことと思います。

その知見を迷える子羊達に

分け与えてあげてください。

(ぼくにも少し分けて!)

Dr.S