三月十日は、

百十七年前の明治三十八年(一九〇五年)三月十日、

日露戦争における

世界最大の陸上戦闘

奉天大会戦に

我が国が勝利した日である。

この明治三十八年三月十日は、

コロンブスのアメリカ到達(一四九二年)

バスコ・ダ・ガマのインド到達(一四九八年)

から始まる

欧州中心の世界史を日本が転換した日となった。

日露両軍の奉天の会戦は、

二月二十五日から始まった。

そして、

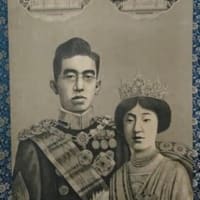

満州軍総司令官大山巌元帥は、

三月一日に総攻撃を命じた。

参加兵力

日本軍二四万九八〇〇名

ロシア軍三〇万九六〇〇名

砲数

日本軍九九〇門

ロシア軍一千二〇〇門

日本軍の損害

戦死者 一万六五五三名

戦傷者 五万三四七五名

捕虜 四〇四名

ロシア軍の損害

戦死者 八七〇五名

戦傷者 五万一三八八名

捕虜・失踪 二万九三三〇名

満州軍総司令部は、

兵力の少ない日本軍で

兵力の多いロシア軍を包囲するために、

旅順から駆けつけて日本軍の左翼にある

乃木希典第三軍を突出させて

奉天のロシア軍を囲もうとした。

乃木第三軍は、連日連夜前進を続け、

兵力が減少し、崩壊の危機に瀕しながら、

奉天から北の鉄嶺に伸びる鉄道を破壊して

奉天のロシア軍の退路を断とうとし

遂に三月九日から十日にかけて、

鉄道を挟んでロシア軍との距離二十キロまで迫ったが

砲弾が底をついた。

総司令部が乃木軍参謀に電話で

「長蛇を逸するべからず!」と督促したが

乃木軍参謀は、惨状を説明し憤然として

「長蛇を逸するを待ちつつあり!」

と答えた。

三月十日、

乃木軍は奉天からロシア兵を満載した列車が

鉄嶺に向けて三十分ごとに北上してゆくのを眺めたが、

鉄路を破壊する余力は残っていなかった。

奥第二軍は、奉天偵察の為に将校斥候を放つ。

午後二時頃、斥候達が奉天城の門に至ると、

清国人の群れが城内から略奪品を担いで出てくるのに出会った。

そこで彼らは、城内に入り、

奉天城の中央まで探査して帰路につき、

午後三時頃

「奉天城に敵影なし」と報告した。

午後五時頃

奥第二軍の大阪の第四師団隷下の

大阪歩兵第三十七聯隊第二大隊は

奉天城に入り日章旗を掲げて城の中央に進み、

奉天城を占領した。

以上、鈴木荘一著「日露戦争と日本人」(かんき出版)より。

また、奥第二軍管理部長の石光真清少佐は、

奉天の戦場を巡視し、

次のような手記を残している。

三月九日、この日は未明から南風が強く、

文字通りの黄塵万丈、

太陽の光も被われて漏れず、天地暗澹として

三、四間先の物さえ見えないほどであった。

第一線に近づくに従って、

戦死者や重傷者が遺棄した銃器、弾薬、雑嚢、水筒が

死屍とともに散乱して、半ば黄塵に埋まっていた・・・。

その時、石光真清少佐は、

近衛歩兵時代に教育した士官候補生であった

大山総司令官の副官川上大尉に出会う。

彼も戦場を視察していたのだ。

そして、川上大尉は、石光少佐に次のように言った。

「いつも戦線を巡って感じますことは、

このような戦闘は、命令や督戦ではできないということです。

命令されなくても、教えられなくても、

兵士の一人一人が、

勝たなければ国が亡びるということを、はっきり知って、

自分で死地に赴いております。

この勝利は天佑でもなく、

陛下の御稜威でもございません。

兵士一人一人の力によるものであります・・・・

さように考えることは、

教官殿、けしからぬことでしょうか」

以上、石光真清著「望郷の歌」より。

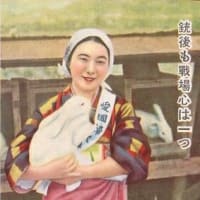

本日、三月十日は、

百十七年前にお国の為に、

奉天の戦場で戦い、黄塵に埋もれた同胞のことを思い、

只今現在、お国の為に、

戦っているウクライナの人々のことを思う。

ロシア兵は、命令で戦っているが、

ウクライナ人は、

命令や督戦ではできない戦いをしているのではないか!

西村 真悟FBより