わが郷の 「 修正資本主義 」

そもそも、何々イズムなどという固着化したものの考え方は、柔軟な思考をする日本人にはなじまない。北アフリカとか欧州では、長年にわたって異民族が他民族を、奴隷のように抑圧して使役する。この奴隷制が経済を支えてきた。日本では住みこみの丁稚が、仕事を覚えて手代となり、ついには店を任されて番頭となる。遂には暖簾わけで独立することも可能だった。日本人は皆が、天皇陛下の赤子であり、身分の差はあっても「民族としての差異」はない。なので身分は出自によってと云うよりも、経験と能力によって定まるのが常である。

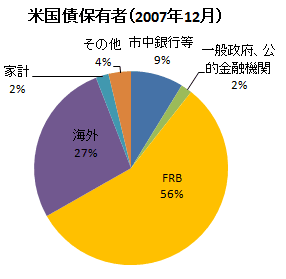

わが郷・左近尉の見立てでは、資本主義とは擬制であり、実態は金融の専横である。この金融の勝手気ままを覆い隠すために、ちょうど新約聖書の世界が、ユダヤ教的専制の実態を覆い隠すように、労使の対立をことさら言い立てて、金融業者の「信用の創造」という、贋金づくりを隠蔽してきた。労働者搾取による資本の根源的な蓄積などと言う薀蓄は、金融業者があっという間に生み出す、「信用の創造」と比べて、あまりにもみすぼらしい金額を説明するしかない。金融業者は、債権者が正貨である金貨等を、めったに引き出さないことを奇貨として、預かっている十倍以上ものカネを貸している。

労働者は自らの労働力に見合った分の価値しか創造できない。

資本家とか謂われる、企業の管理者だって、その労働者の生み出す価値の、なん分の一かの、微々たる価値を、「搾取」するしかない。ところが金貸しは、一度に労働者百人が年間に稼ぎ出す、その巨額な額のカネを、一瞬にして生み出すことが出来る。それはたとえば、王侯貴族に、戦費としてカネを貸す、その証文が書かれて取り交わされれば、瞬時にこの価値が出現する。

この信用創造の秘儀、これを知らずに

『 労働者は資本家に搾取される。 』

この空文句の上に構築された思想が、共産主義であり、亦、資本主義の空しいイデオロギーであった。世界中の人々を、資本家と労働者に色分けする。そして、かれらをいがみあわせ、戦わせて、その陰で金貸しがほくそ笑む。

この馬鹿げた擬制が、一世紀半にもわたって、人々を騙してきた。

世の中に「資本家」と呼ばれるべき、自己資本の巨大な所有者などは、数えるほどもいやしない。いるのは、金貸しつまり銀行からカネを借りたり、最近では株式を市場で買ってもらったりして、資本を外から用立てている、単なる経営者がほとんどなのだ。

つまり、マルクスが彼の経典の中で描いて見せたような、資本家などは微々たる数しかいない。ほとんどの企業経営者は、銀行から融資を受けるか、株式を市場で売ったりして、経営の資金を借りている。

なので、ほとんどの思想家とか経済学者が見ている世界は、幻想の世界だった。ならば、その処方箋は、ことごとく見当違いが、その経済対策において、カスッている程度の体たらく。

< 参 考 >

修正資本主義 平凡社『世界大百科事典』

資本主義制度時代を基本的には認めながら、そこから生ずる矛盾や、弊害を除去するために、是を修正し除去しようとする思想の総称。資本主義社会の危機にさいして、此れを止揚して社会主義を樹立しようとする労働者階級の下からの革命的な方法に対して、資本主義の矛盾を認めながらも、その美点を強調して社会主義を否定し、この矛盾の克服を国家の経済政策や一部企業の国有化、または労働者に対する譲歩、労使協調機関など、上からの改良的な方法により、資本主義を維持しようとする思想である。すなわち歴史的には、階級闘争の激化した第一次世界大戦後のドイツにおいて社会民主党が試みた(企業の部分的・斬新的な国有化と労資および政府、消費者代表による労資協調的企業管理方式)や、1929年の世界恐慌後の長期沈滞に対処しようとした、アメリカのニューディール政策、第二次大戦後にイギリス労働党がおこなった石炭、公共事業などを主とする国有化(戦争によって疲弊し、私企業形態では回復がはかばかしくなかった基幹産業が、これによって国家資本をてこにして復興し、イギリス資本主義の危機を救った)、同じく第二次世界大戦後の経済復興にさいしてドイツにおこった労資協調機関たる経営協議会思想などがこれである。日本においては経済同友会が第二次大戦後これをとなえた。現在修正資本主義を支えているおもな思想は、つぎの二つとみられている。

(1)J.パームの的思想であって、資本主義は経営と資本の分離と経営者中心の社会に向かいつつあることを主張し、経営者、労働者、資本家の三者に経営協議によって、経営者の計画・立案した経営方針を審議し労資協調をはかるとともに、経営者資本家の利益中心主義を放逐して社会の公益をはかるべきであるとする考えである。

(2)ニューディールなどに見られるもので、ケインズ左派的思想。個々の企業には自由な経営をゆるしながら、全体として国家なの公共団体なりが、投資の社会化、公共投資、貿易党勢などによって富と所得の公平な分配に努め、国家をして、労使の間に立つ中立的な第三者的調停者とみなす立場である。(1)(2)とも、経営者成り国家なりを、労使の争いから独立したとみなす点、国家による資本主義の修正を意図しようとする点で共通しているが、現実には、経営者は指導的地位にとどまるかぎり資本家の利益を代表するほかなく、公共投資、投資の社会化などは、国家と独占資本との癒着を深め、それらの相互利用を高めるにすぎない傾向がある。(伊東 光晴)

伊東 光晴(いとう みつはる、1927年9月11日 - )は、日本の経済学者。京都大学名誉教授、復旦大学(中国)名誉教授、福井県立大学名誉教授。専門は理論経済学、経済政策。東京都出身。

学問態度[編集]

杉本栄一の影響の下、マルクス主義を媒介としての近代経済学研究に従事する。近代経済学者にしばしばありがちな、マルクスへの無視ではなく、もちろん、旧来のマルクス主義からの超越的批判でもない柔軟な研究は、市民社会派の一員であることを示している。1960年代から80年代にかけてはテレビでの解説でも知られ、学問と市民の日常をつなぐことにも大きな功績があった。

敗戦により、社会のロマンを解こうと経済学の道に入る。イギリス経済学の理論的・思想的研究、現代資本主義論の研究を進めた。経済学に技術の問題、経営の問題が抜けているといち早く指摘。加えて、医療、電気通信、交通、流通などさまざまな公共政策分野で政府の審議会を動かしてきた。

( wikipedia .)

■ Site Information ■

■ 2009年7月9日

「我が郷は足日木の垂水のほとり」 はじめました。

本稿はその保管用記事です。

■ 2010年3月2日![]() 人気blogランキング(政治)にエントリーしました。

人気blogランキング(政治)にエントリーしました。

コロしたい、奴がいる 【わが郷】

コロしたい、奴がいる 【わが郷】

国債は 民度の指標 【わが郷】

国債は 民度の指標 【わが郷】