7月18日、月曜日。

昨日のネット新聞で、昨日から一年で一番暑い時期(三伏)に入ったとの記事がでていた。

「三伏」とは陰陽五行学説に基づく夏の最も暑い時期のことを言い、夏の間の3回の庚(かのえ)の日を指します。

中国の夏の酷暑に打ち勝つための食習慣で、初伏に餃子、中伏に麺、末伏に 卵を入れたお焼きを食べるのが三国時代には既に始まていたようです。

日本の土用の丑の日にウナギを食べるのと同様の考え方らしいです。

三伏の日取りは流派によって異なるようですが、記事では今年の三伏は、

初伏(夏至後の第三の庚):7月17日~7月26日

中伏(夏至後の第四の庚):7月27日~8月15日

末伏(立秋後の最初の庚):8月16日~8月25日

の40日間となっています。

※「庚(かのえ)」について調べたら、話が長~くなるので文末に少しまとめてみます(^^;

そんな暑い日にわざわざ出かけて来た淮海路の「MUJI」こと無印良品。

昨晩、ダンナが通勤でご愛用の無印のネッククッション(空気で膨らますタイプ)が空気漏れしていることが判明し、可愛そうなので買いに来た次第。

日本で1200円くらいで買った記憶があるが、コチラで買うと120元。。。

まぁ、同じものが購入できたんだから良しとしよう。

出かけついでに無印良品の≪Cafe&Meal MUJI≫で昼ご飯を食べる。

平日なので、並ばず入店。選べる1主1汁4菜68元のセットを注文。

和風玉子焼き、ごぼう入り鶏ハンバーグ、鯖フライ、海鮮サラダ、五穀ご飯、味噌汁をチョイス。

4品は欲張りすぎた。。。

1主1汁3菜58元で十分な量でした(^^;

MUJIを後にし、本を探しに上海図書館に向かう。

ひゃ~、メッチャ良い天気

先日浦東図書館で貸出し中になっていた本を上海図書館で探すも見当たらず。。。

受付に助けを求めると「参考外借資料なので向かいのカウンターで聞いてみてください」と言われ、

向かいの受付で再度問い合わせると「デポジットは100元か1000元か?」と確認される。

私が図書貸出しカードを作った際のデポジットは100元なのでそう伝えると、「参考外借資料の貸出しには1000元のデポジットが必要です。一般閲覧室にその書籍が有れば貸出可能ですが」とのお答え。

図書貸出しカードのカウンターで要綱を確認すると確かにそうなっていた。

例えば、書籍検索の結果、保管されている閲覧室名、書棚、貸出し状況、返却予定日、所蔵種型が判明する。

その所蔵種型が、「普通外借資料」となっていればデポジット100元で借りられる、「参考外借資料」となっている書籍についてはデポジット1000元が必要ですってことだった。

なるほど~。

そんな差があるの、今初めて知った。

そして、図書館毎で「普通外借資料」と「参考外借資料」の区分けが異なることも判明した。

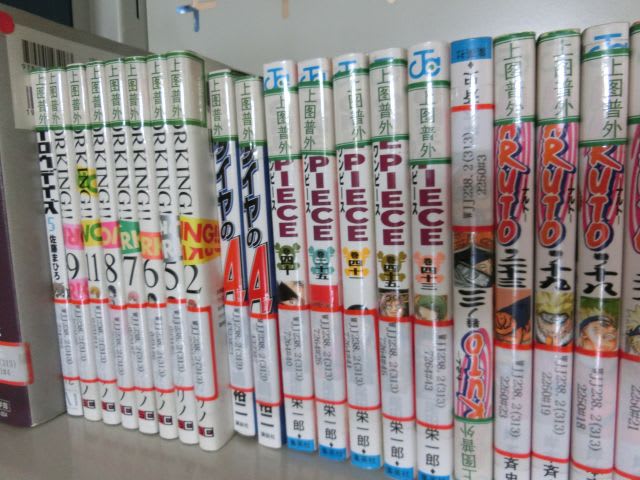

ついでに色々探していたら、一般貸出し閲覧室にはこんな本も揃っていた

下の『松下幸之助なんちゃら』等は中国語版だけど、『ワンピース』『NARUTO』『妖怪ウォッチ』等の漫画は日本語版。

探せばあるもんだ(笑)

貸出しブースの外には、書籍殺菌機があって、結構利用されている。

上海図書館で本を借りるシステムは分かたが、探している書籍はやはり浦東図書館の返却を待つしかないっぽい。

1時間くらいロスしてしまった

この後、昨日修理に出したズボンを取りに十六鋪に行ったんだけど空振りで。。

明日へのお預けとなりましたとさ。

最近、空振ることが多いのは気のせいか

まぁ、前向きに行こう~っと

☆☆「庚(かのえ)」の話☆☆

「庚」について調べると、暦の話にたどりつく。

そもそも「えと」を漢字で「干支」と書くのは当て字で、「十干・十二支」のことだそう。

十干(じっかん)・十二支は、十干と十二支を組み合わせたもので、略して干支(えと)と言うんですと。

十干とは、古代中国で発生した数詞で、10日を1旬と呼び、この10日ごとに繰り返される日にそれぞれ名前(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)を付けて時間と空間をあらわすのに使用されていたもの。

その後、「全て木火土金水の5つの根元的成分から生み出される」とした五行説と結びつき、

更に陰陽説の「兄=え(陽)・弟=と(陰)」と対応させ、

十二支と組み合わさった60の組み合わせ(六十干支)ができ、

丙午のように年や日付を表すものに使われるようにっなったものです。

因みに、「丙」の文字は1文字で「火の兄(ひのえ)」と読むので、「丙午」は「ひのえうま」となります。

※陽と陰の読み方で、陽は兄(え)をつけ、陰は 弟(と)をつけます。 本来「エト」は兄と弟のことであり十干を指して言うそうです。

十二支とは、古代中国で最も尊い星と考えられていた木星がどこにあるかを示す区画のことです。

木星は約12年で天球を一周することから、その位置を示すために天球を12の区画に分けそれぞれに名前を付けたものが十二支の名の由来です。

以上のことから、「庚(かのえ)」は陰陽五行説の十干(じっかん)の7番目であり、五行は金、陰陽は陽。

五行説の「金は火に伏せられる(火剋金)/金属は火に当たると溶けてしまうから火は金より強い」ことから、火性の最も盛んな夏の時期の庚の日は凶であるとし、夏の間の3回の庚の日を「三伏」と呼んでいるようです。

「三伏」の”伏”は、「夏の気が迫りくる秋の気を抑え込む(伏させる)ほどの激しい暑さ」から使われているようです。

「三伏」は、日本では手紙の書き出しに、「三伏の候(さんぷくのこう)…」と今の時期の季語に使われています。

調べたのは、こんな感じなのですが~ 分かったような、分からないような。。。

「この時期は、一年で最も陽気が盛んになる季節ですので体内では陽気が発散しすぎて逆に陽気が不足になりがちです。

こんなときに冷たいものをドンドン食べていたら、体内の陽気は益々衰えてしまいます。

五行では、金は肺や大腸と対応していますので、金の活動が抑えられると、こうした内臓にも悪影響を与えることになります。

三伏の時は、暖かいお茶で水分を補給すると同時に、寒気の侵入を抑える注意も必要です。」

と、どっかのサイトに書いてありました。

暑いからと言って、冷やし過ぎには気を付けましょう~

★★ついでのうんちく☆☆

十干が生まれた古代殷の時代は、10日を1旬と呼び、この10日ごとに繰り返される日にそれぞれ名前を付けたのが始まりだといわれており、現代の「3月上旬」のように上中下旬と月を10日(およそ)に分けてよぶのは、この名残なんですと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます