伊勢神宮内宮正殿には心御柱がある。地中2尺地上3尺、長さ5尺の柱。心御柱祭は深夜に地元の娘たちが心御柱の周りを踊りながらまわるというから心御柱は男根である。天照大神が男性であることを隠すために写真撮影を禁止していた。

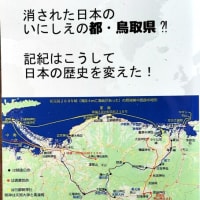

伊雑宮は伊勢神宮より550年以上古い。伊雑宮の時代の本当の伊勢神宮は奈良時代まで鳥取県琴浦町にあった。伊雑宮ではこちらを「元伊勢」と言っていた。卑弥呼(稚日女命)はのちに安楽島の要害の地の伊射波神社で生涯を終えた。「いざわ」とは地名であり、藤原氏はそれぞれ異なった当て字をしているが、伊雑宮と伊射波神社は同系列の神社である。

この目論見は今のところ見事に成功している。伊勢神宮は全国の約8万5千の神社の頂点である神社本庁の本宗と位置づけられている。神社本庁の下部組織の神道政治連盟国会議員懇談会には多くの政治家が加入している。神社本庁は改ざんが多くなされている古事記・日本書紀をもとに活動している。

5 「倭姫命世記」偽書説は、「古語拾遺を始め、紀やその他からの転用が多く、古書の継ぎはぎだけでは済まない文脈の乱れがある」と指摘する。江戸中期の神道家・吉見幸和は「倭姫命世記」を含む「五部書説辨」(1736年刊行)で「乱世の時代ならば五部書のような偽書をも疑う者は居ないが、天下が治まり泰平の世が続けば学問も興り、私如き者すら信じず学識のある者が信じることなど恥ずかしいと思え」と記している。

※ 私見

「倭姫命世記」は偽書ではなく倭姫命(卑弥呼)が祭祀場である奈良の纒向から離れた安全な居所を探すための巡行の記録を、伊勢神宮が出来た由緒を作るため、整合性を図って改ざんしたものであり、偽書に見えるが原典は偽書ではない。先代旧事本記も大成経(1679年刊行)が出た影響で偽書扱いされたが、記紀と異なる記載は参考になる場合があり、藤原氏が改ざんしていない部分は信用できる。

通説は「天照大神は豊鋤入姫命を御杖代として各地を巡幸していたが、豊鋤入姫命が老年になるに及んで御杖代を皇女倭姫命に交代した。倭国、彌和乃御室嶺上宮までは豊鋤入姫命が、以後は倭姫命が天照大神の御杖代となって諸国を巡幸した」と整合性を持たせているが、史実は「倭国大乱の後に、倭姫命(卑弥呼)が祭祀場である奈良の纒向から離れた安全な居所を探すための巡行をし、卑弥呼が亡くなってから豊鋤入姫命(台与)は倭朝廷に深く関係する一族の卑弥呼が亡くなった失望による誅殺を鎮め安定させる巡行」であり、二人の巡行は目的の違う巡行であった。

倭姫命世記は「天照大神が高天原に坐して見し国(伊勢国)に坐せ奉る」ために天照大神を奉戴して巡行した、とする。しかし、伊勢神宮ができた由来とするには説得力がない。何を言っているのかわからない。「天照大神が高天原から見た国に行きたい」では理由にならない。伊勢神宮でなければならない理由が書かれていない。原本にあった安全な居所を探すための倭姫命の巡行は宇陀、伊賀から始まるため、倭姫命→豊鋤入姫命では巡行地が繋がらなくなる。「天照大神が高天原から見た国に行かせる巡行」とするためには、倭姫命の巡行の前に、巡行が三輪神社(本当は鳥取県北栄町の三輪神社)で終わる豊鋤入姫命の巡行が必要であり、そのあと、宇陀から始まる倭姫命の巡行としなければならなかった。伊勢神宮ができた由来を創作するために、目的も時代も違う巡行を整合性を図って順序を逆にして引き継いだとしなければならなかった。

(1)倭姫命は倭迹迹日百襲媛命(孝霊天皇の皇女)(神社の祭神としては稚日女命)であり卑弥呼であった。

1、大和国 宇多秋志野宮 2、大和国 佐々波多宮 3、伊賀国 隠市守宮 4、伊賀国 穴穂宮 5、伊賀国 敢都美恵宮 6、淡海国 甲可日雲宮 7、淡海国 坂田宮 8、美濃国 伊久良河宮 9、尾張国 中嶋宮 10、三河国渥美宮 11、遠江国浜名宮 12、伊勢国 桑名野代宮 13、鈴鹿国 奈具波志忍山宮 14、伊勢国 阿佐加藤方片樋宮 15、伊勢国 飯野高宮 16、伊勢国 佐々牟江宮 17、伊勢国 伊蘇宮 18、伊勢国 大河之瀧原宮 19、久求小野宮 20、伊勢国 矢田宮 21、伊勢国 家田田上宮 22、伊勢国 奈尾之根宮 23、伊勢国 渡会宮 24、伊勢国 五十鈴宮 25、志摩国 伊雑宮

(2)豊鍬入姫命は垂仁天皇の皇女、景行天皇の妹であり台与であった。

1、大倭国 笠縫邑 2、但波乃 吉佐宮 3、大倭国 伊豆加志本宮 4、木乃国 奈久佐濱宮 5、吉備国 名方濱宮 6、大倭国 彌和乃御室嶺の上(山側)の宮

(3)私見

倭姫命世記では「大和」と「倭」の字を使い分けている。「倭」は鳥取県中部であり「大和」は奈良であった。

倉吉市高城には楯縫神社があるので、楯縫邑がありその近くに笠縫邑もあったと思われる。

現在、鳥取県東伯郡琴浦町に「笠見」集落がある。「笠見」という地名は全国でも少ない。ヤフー地図で検索すると真っ先に鳥取県琴浦町「笠見」がヒットする。「高城史」では立見は「楯検」であり楯を検査するところとする。同じく笠見は「笠検」であり笠を検査するところと思われる。倉吉市高城地区の立見と同じく、笠を縫う所もこの近くにあったはずである。すぐ隣の八橋が笠縫邑ではないかと思われる。八橋の地名由来は「八岐大蛇の恨みで加勢蛇川に8つの橋が架かったから八橋という」とするが、それは加勢蛇川周辺のことであって、上伊勢・下伊勢・浦安・徳万・保・丸尾などの集落を飛越えて、笠見の北に八橋の地名が来るのは不自然である。琴浦町八橋は古代「笠縫邑」であったと思われる。倭姫命世記にある豊鋤入姫命の巡行をスタートした大倭国の「笠縫邑」とは鳥取県中部の琴浦町八橋であった。

鳥取県中部が倭国であったから、但波(竹野川流域)と木乃国(津山市)と吉備(倉敷市)は鳥取県中部(倭国)をとりまく周辺地域である。千余人が誅殺し合ったのもこの地域と思われる。豊鋤入姫命はこれらの地域を平定する巡行をした。吉備国名方濱宮(倉敷市上東)と但波乃吉佐宮(竹野神社)は比定地が多く特定できていない。特に吉備国名方濱宮の比定地は和歌山県に2か所あり、比定地を和歌山県にもっていこうとする藤原氏の意図が見て取れる。名草邑は津山市二宮であったから、「濱」は付けてあるが、奈久佐濱宮は津山市二宮の高野神社であった。奈久佐濱宮は木国を和歌山県にしたい藤原氏の改ざんと思われる。

「倭国、彌和乃御室嶺の上(山側)の宮」とあるが「上」を「ウエ」ではなく「カミ」と読ませる。「上」(カミ)とは鳥取県中部では山側(南側)のことを意味する。鳥取県北栄町下神の三輪神社跡の石碑は三輪山(御室嶺)の山側(南側)にある。奈良で、特定の方角を「上(カミ)」と呼ぶ慣例があるとは聞いたことがない。

10世孫の妹の大倭姫命の亦の名に豊鋤入姫命の名がある。彼女が魏志倭人伝の「台与」であり、11世孫の妹の日女命は、9世孫の妹の日女命と同じく「卑弥呼」であった。11世孫は崇神天皇にあたるから、豊鋤入姫命は13世孫(景行天皇)の妹であった。稚日女命は倭姫命と同神であり、倭迹迹日百襲媛命であった。倭姫命(卑弥呼)と豊鋤入姫命(台与)との順番を入れ替えるためにこのような細工をしたと思われる。

安楽島の伊射波神社に伊佐波登美(トミだから出雲神族)を祀るようになったのは、藤原氏によるものである。安楽島の伊射波神社の祭神に倭姫命はおらず、祭神は稚日女命である。藤原氏はそこに「倭姫命」に仕えた伊佐波登美(イザワトミだからイザワ地域にいた出雲神族)を持って行った。稚日女命も倭姫命も同一神であることを藤原氏は知っていて移動させている。倭姫命は伊勢国に引き返すのではなく志摩国に留まり、神社の祭神である稚日女命に変身して安楽島の伊射波神社を終の棲家とした。姫小松(稚日女命)の松の鼻古墳もある。松の鼻古墳が卑弥呼(日皇女=孝霊天皇の皇女)の墓と思われる。