琉球人の才孤那達が硫黄の採掘のために出発したという「河蘭埠」という場所。

ここが沖永良部島ではないかという仮説をしていらっしゃる研究家の方々もいらっしゃいます。

河の文字は阿の誤りで、阿は伊や永の訛りであり、伊蘭埠もしくは永蘭埠。琉球国の島々の中に、音が近い島としては宮古諸島の「伊良部(いらぶ)」島がありますが、島の場所から考えると沖永良部島の方が有力に思えます。

埠の文字は埠頭の意味で交易の港を表しているのでしょうから、その島全体が交易の島として認知されていたのかもしれません。

河の文字が阿の誤りで「阿蘭埠」が正しければ、阿蘭はオランダをも意味するのか。長崎県の平戸市は、江戸時代にはオランダ商館があった場所。

そこの付近を流れる川は寛政4(1792)年の『平戸六町図』には、「阿蘭川」と記載されているのだそうです。阿蘭埠がオランダと交易で通じていたのかは分かりませんが、いろいろと考察が広がっていきます。

そして私が硫黄の倉庫だったのではと考える伊座敷泊の海岸は、硫黄鳥島に面した島の北部にあります。

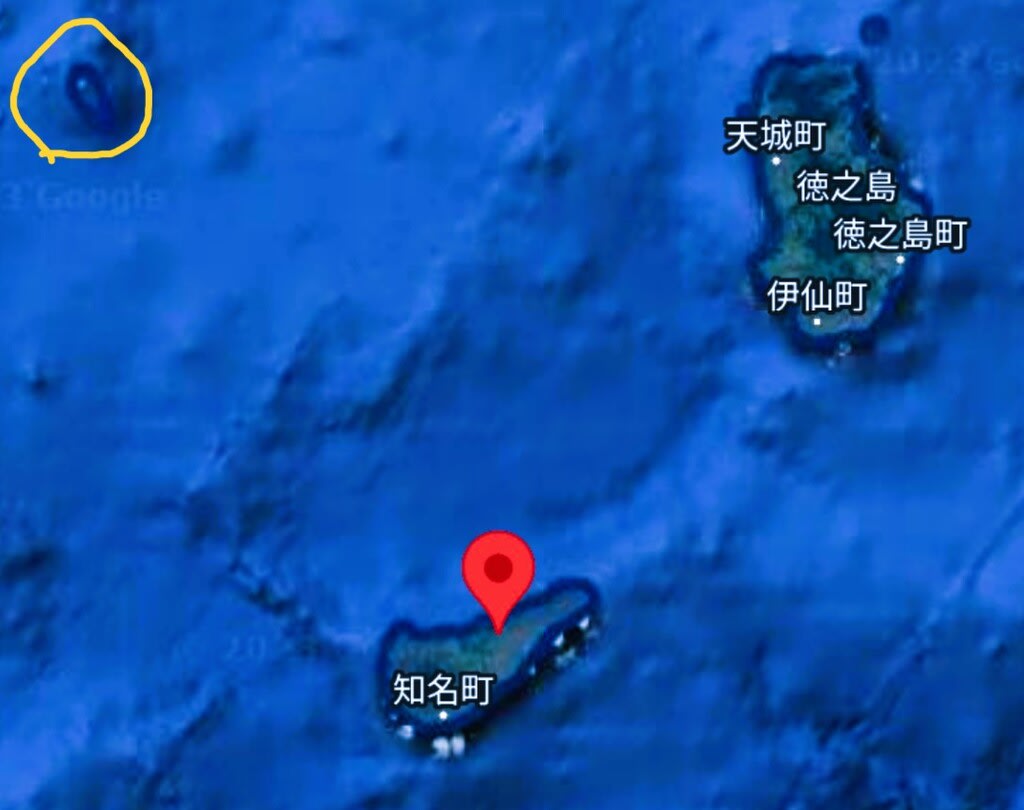

黄色い丸の個所が硫黄鳥島、伊座敷泊の海岸は赤い個所です。

琉球人であった才孤那の一行が、この河蘭埠(永良部)を出発したわけですが、もしかしたらその港は伊座敷泊だったのかもしれません。

先日このシリーズの記事をご覧になった方から、素晴らしい情報を頂きました。硫黄鳥島の港にも伊座敷泊と同じような彫り込んだ場所があり、硫黄の保管庫として使われていたようだというのです。

徳之島の方が硫黄鳥島に行かれた時のブログがありましたので拝見したところ、確かに港に大きな硫黄庫がありました。形も長方形で海岸の崖に掘りこんでありました。

これは間違いなく硫黄の保管庫ですね。ご興味がある方は下記のURLからご覧になってみてください。

http://www.nakamurashika.biz/tida111026.html

さらに河蘭埠か阿蘭埠で思い出されるのが亜蘭匏 です。

亜蘭匏 は華人(中国人)で、琉球に渡ってきた華人たちは1つの集落を作り、それが久米村(現在の那覇市久米)です。

亜蘭匏はその久米村のリーダー的存在でもあり、三山統一前の中山王察度に仕え、初代の国相でもあり国のナンバー2とも言える存在でした。

琉球にとってこのような華人たちの存在は必要不可欠で、彼らの存在なしには中国との貿易もままならず、貿易、戦争、政治、建築に至るまでその影響は多大なものだったようです。

この時代の中国との冊封で主要な役割を担っていたのが亜蘭匏(あらんぽう)、王茂(おうも)、懐機(かいき)の3名なのです。

琉球にとってこのような華人たちの存在は必要不可欠で、彼らの存在なしには中国との貿易もままならず、貿易、戦争、政治、建築に至るまでその影響は多大なものだったようです。

この時代の中国との冊封で主要な役割を担っていたのが亜蘭匏(あらんぽう)、王茂(おうも)、懐機(かいき)の3名なのです。

その亜蘭匏 について、長崎純心大学の石井先生は「亜蘭匏 は中国人ではない。彼の名は福建読みではエラブと読む。よって彼は沖永良部のその時代の主要な人物であった永良部世之主もしくは後蘭孫八であったのではないか。」との説を発表されています。

この説は私のブログの初回のページに書かせてもらいましたが、かなり衝撃的な内容でした。しかしこうして見ていくと、阿蘭埠と亜蘭匏 の漢字表記や発音、そして中国との冊封関係などから、こちらの説はかなり有力ではないのかと個人的には思ってしまうのです。

亜蘭匏絡みで次回にもう少し書きたいと思います。