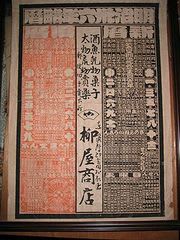

出ました!これは、今から104年前の当店の明治36年(1903年-左側)と、88年前の大正8年(1919年-右側)の当店、「合資会社 柳屋商店」のカレンダーです!

明治のカレンダーは、お得意様が土蔵を壊した時に出てきたので、当店にわざわざ持ってきてくれたのです!

大正時代のカレンダーの方は、今年で築100年になる当店の旧店舗の屋根裏部屋に置いてあった、曾お婆さんの嫁入り道具の長持ちなどを、3年前に店内のディスプレーに使おうと整理していたら、偶然、当時の新聞と一緒に出てきたのです!

ご先祖様からの贈物でしょうか。当店の宝物です。

まるで、相撲の番付け表のようですが、これは江戸時代から使われていた、31日の月(大)と30日の月(小)を並べた略歴の「引札暦」というものなのだそうです。

中心に大きく、「合資会社 柳屋商店」と当店の店名が書かれ、その左右に太陰暦と太陽暦、下のほうには方位吉凶図や、郵便小包の料金表まで印刷されている1枚の便利帳のような体裁です。

明治のカレンダーは、豪華版?カラーの二色刷りで、大阪の会社に印刷を依頼したもの。大正時代のものは、松本市内の「武井山三郎商店」さんに印刷して頂いたものです。

当店の歴史は古く、江戸末期から営業していたそうなので、創業は実際は150年近くになるのでしょうか?

当時はカレンダーにあるように、食料品、雑貨、呉服等を取り扱っていました。

古すぎて当時のことはもう正確にはわからないので、「創業は?」と申込書などの書類に書く時は、明治36年にはカレンダーも発行していたので、「明治初期」には間違いなく営業していたと書いていますが。

そして、昨日は、地元のテレビ局 「テレビ信州」の方が、このカレンダーのことを聞いて、当店に取材に来店!

毎週(月)~(金)の夕方3時50分~5時50分まで放映されている「ゆうがたゲット」という番組での松本市制100周年記念の企画で、100年以上続いているお店の特集なのだそうです。

このカレンダーは、いつも店内奥の応接セットが置いてあるティーコーナーの壁の上にかけられていて、ご来店の皆さんにもご覧頂いています。

このカレンダー、一体、どうやって見るのでしょうか?

まずは、重そうなカメラを持ったディレクターの中澤氏とお洒落なリポーターの塩崎さんと打ち合わせ。

う~ん。スゴイ。本物・・・。でも、どうやって読めばいいの?相撲の番付表みたいで難しい・・・。当店の社長も見方が分からない・・・・

一緒にご来店頂いた、当店の大正時代のカレンダーを印刷してくれた同じ地元松本市内の「武井山三郎商店」の奥様(ピンクのスーツの方)が色々と調べて解説。一緒に話をしている左端が当店の社長です。

武井さんのお話によると、江戸時代は一般庶民が暦を作ったり販売することは禁止されていて、見つかると島流しにあってしまう程、暦とは特別な貴重なものだったのだそうです。

明治になって、ようやく暦が一般にカレンダーとして配布されることが許可されたのですが、当時は一枚一枚、手で刷っていて、手彫りの版なので今のように簡単に訂正もできず、大変な手間がかかったのだそうです。

また、この謎々のような暦は、江戸時代に一般に流布した内緒の略暦の名残なのだそうです。特に、商人にとっては月末の集金の為に大事なものだったのだそうです。

詳しくは、武井山三郎商店さんのホームページの「大小紐解き話」のコラムに、当店の大正時代のカレンダーが掲載されており、詳しいお話があります。

なかなか、勉強になります。暦は、奥が深い・・・。でも、もうきちんと読める方は、いないらしいのです・・・。もう、これは骨董品でしょうか。

最後に、カレンダーと一緒に、リポーターの塩崎さんとみんなで記念撮影。

真中の大正のカレンダーを持っているのが、「武井山三郎商店」の奥様の武井さん。

右端が当店、「合資会社 柳屋商店」の社長、降旗 滋隆(フリハタ シゲタカ)です。今時、合資会社?とも言われますが、「歴史が古いので、昔、会社組織にした時の合資会社のまま残した方がいい」と言われたのでそのまま残しています。

今では、海外の珍しい輸入雑貨やアクセサリー、ファッション衣料などを扱うようになったので、店頭のショップ名はフランス語で「柳」という意味の「ルソール」。

西アジアなどの珍しい海外製品を扱う当店のwebショップの方を、トルコ語で「森」という意味の「オルマン」と命名しています。

江戸、明治、大正、昭和、平成と時代の波の中で、今日まで存続してこれたことを感謝して、100年以上の歴史を受け継いで、これからも頑張っていきたいと思います。

この取材は、8/28(火)に、テレビ信州「ゆうがたゲット」という番組で、夕方3時50分~5時50分の間に放映されます。是非、ご覧下さい!

------------------------------------------------------------------

☆やなぎやwebショップ ファッション小物と くつろぎインテリアの「オルマン」

☆国立国会図書館「日本の暦」・・・国立国会図書館運営のWebサイト。暦の歴史や種類の紹介されています。ご関心のある方はどうぞ。

でも継続すると言う事は難しい事ですよね~

今も私のブログがアップできないでいます。

今日には直ると思いますが。。

日々継続の難しさを感じています。

素晴らしい会社ですね。

どうぞこれからも頑張って継承していってくださいね。

私もブログの更新は、この春から何とか毎日するようになれましたが、webショップの更新がなかなか予定通りに進められないでいます・・・。やはり、日々の継続は力なりですよね。

強い意志を持って継続することは、なかなか大変ですが、お店も100年以上の歴史を受け継いで、これからも頑張っていきたいと思います。

100年以上続く会社や店は非常に少ないそうです。

お客様やに支持され、会社を代々受け継がれた結果ですね。

暦が現在の太陽暦に変わったのは明治6年頃ですが、生活や商売には旧暦などが使いやすかったのでしょうね。

タカラさんの店の宝ですね。

暦と言うのは、本当にその国の生活に密着した文化や歴史そのものですね。色々な国のものも、調べるとなかなか奥が深くて面白いです。

やはり、1世紀以上引き継いでいくというのは、大変なことかもしれませんね。今回の取材で改めてすごい事なのだと実感しました。

これからも末永く存続できるように、頑張っていきたいと思います。

久しぶりだね

受講生も増えて、訪問の回数が減りました

昨日

ZUKUDASで

お邪魔しました

すっきり爽やかサイト!Cool site

ご無沙汰しました・・メール頂きありがとうございました

4月以来の更新後最初に来たところ

第一番に「継続は力なり」のコメントがとびこんできました

すごい!由緒正しきカレンダーなのですね。

今は誰も読む事が出来ないカレンダー。

でも今でも大事に保管されていて。

一挙に100年前に戻った感じですね。

本当にこういうカレンダーがあって使われていたのかと思うとなんか不思議な感じがします。

このカレンダーが使われていた年にタイムスリップしてみたいです。

素晴らしいですね~

タカラさんってお宝があったから?

ほんと、おれは、お宝です、お宝探偵団に出せますよ~。

ほんと、これってカレンダー???って感じですもの~。

読めないのが・・う~ん、もったいない。読めたらお宝倍増ですね。

お近くなら拝見したいです。残念です。

この秋は、webショップに専念して、実りの秋になるようにしたいと思っています。たくさん実らせて、お店を新しい時代に合わせて存続させていかなければいけませんから・・・。