強い雨が何日も降り続けると、山が崩れないか、土砂災害が起こらないか、色々な不安を感じます。

雨が降ると、なぜ、山崩れが起こるのか?

どういう状態の山だったら、起こりにくいのか?

イラストと写真を使いながら、簡単にお話したいと思います・・・が、専門家ではないので、雑な内容であること、ご容赦下さいm(_ _)m(先に謝っておきます(^_^;)。)

本題に入る前に、1つ理解していただきたいことがあります。

ここに、土を耕した地面があります。フカフカの地面です。

この地面に、雨が降ると・・・

耕して、フカフカだった地面が固くなります。

畑で野菜を作った経験のある方なら、こういう現象を何度も見ているかなーと思います。

このように、降った雨が地面にぶつかる(叩きつける)力を「雨滴衝撃」と言います。

雨滴衝撃によって、硬くなった土の上に、雨が降ると・・・

土の表面が硬くなったことで、土の中に水が吸収されず、水たまりが出来ます。

柔らかい土が雨滴衝撃によって、硬い土になるということは、「土の表面に隙間が無くなり、土の表面が目詰まりを起こした。」ということです。

ことわざの「雨降って 地固まる」とは、まさにこのこと。

ことわざの意味とは大きく異なりますが、雨が降ったことで、地面が揺るぎない結束になったことで、水を通しにくい地面になったというわけです。

さて、この状況を、斜面である山に置き換えて考えてみます。

フカフカの土です。

雨が降ります。

雨滴衝撃により、地表面が固くなります。

固くなった地表面を降った雨水が流れます。

雨滴衝撃によって地表面が固くなったことで、土壌構造が破壊され、地表面の隙間が目詰まりを起こします。

流れた雨水が地表面を削り、水の通り道を作ったり、水が溜まりやすい場所を作ってしまいます。

そして、雨が降ります。

降った雨と流れた雨水が1箇所に溜まります。

この水が溜まった場所が、崩壊に繋がる原因となります。

水が溜まることで、水気をたっぷり吸い込んだグチャグチャの土壌になります。

もしくは、溜まった水が少しずつ、地面の下に染みこみ、そこが徐々に水の道になって、やがて亀裂を招き、崩壊へと繋がるかもしれません。

あくまで、理解しやすいようにと、イラストでイメージしていただくための説明なので、乱暴なまとめ方にご容赦下さいm(_ _)m。

降った雨による雨滴衝撃によって、土壌が飛散します。

バケツを地面に置いたままにしていると、ある日、雨が降って、バケツの外側にたくさん土が付着しますよね。

地面と接している建物の基礎部分なども、雨が降った後、細かい土が付きます。

このように雨によって土壌が飛散する、雨によって土が動かされることを「雨滴侵食」といいます。

この雨滴侵食。

畑の様な平地だと、雨によって飛散する土壌は四方に飛び散ります。

一方、山の様な斜面だと、雨によって飛散する土壌は斜面下方へ飛び散ります。

斜面下方に土壌が飛び散るということは、土壌が斜面下方に移動していると言うことになります。

だから、下層植生や樹木が存在することによって、斜面下方への土壌の移動が抑制される。というわけです。

雨滴衝撃と雨滴侵食によって、土壌が飛散し、土壌構造が破壊されると、土壌表面にある隙間が埋まって、目詰まりを起こし、土壌への雨水浸透が妨害されてしまい、地表面を雨水が流れ、やがて侵食へと発展していきます。

ザックリ言えば、降った雨が、地面を直接、叩きつけられることによって、いくつもの小さな変化が、やがて大きな変化へと変わり、表面侵食に繋がるということです(^_^;)。

雨滴衝撃の力、地表面を流れる水の量と速度は、山の土壌の表面(地表面)が、どんなものに被われているか、その地表面の状態によって異なります。

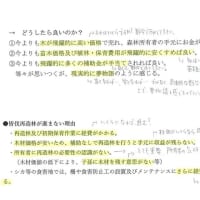

一番ダメな状態は、「土壌が何も覆われていない状態」です。

伐採跡地は、枝条が残されていたり、切り捨てられた伐倒木などが散乱しているので、何も覆われていない状態よりはマシですね。

昔は、たき付けなどのため、山から枝条を集めていたので、伐採跡地に枝条が無く、地表面が剥き出し状態になることが多々あったようです。

そういうことがない現代においては、皆伐跡地が最も危険な状態ではないかと思います。

やがて、草が生えると、何もない状態よりも雨滴衝撃は緩和され、地表面を流れる水の速度も抑えられます。

また、雨滴侵食による斜面下方への土壌の移動も抑制されます。

しかし、草は、地面の中深くかつ広範囲に根を張らないので、やはり草だけでは土壌を緊縛する力は弱い。

そこに木が生えることで、草だけの状態よりは、土壌侵食が起こりにくくなります。

さらに、木が増え、根が浅い樹種と根が深い樹種が入り交じって生えることで、土壌を繋ぐ緊縛力が高まり、さっきの状態よりも、土壌侵食リスクは下がります。

降った雨を木が遮ってくれるので、木が地面を覆うことで、林冠が雨水を遮断し、雨が地面に直接叩きつけられない状態になります。

加えて、落葉と落枝の存在も雨滴衝撃を抑制してくれます。

しかし、雨が降り続けたり、強い雨が降ると、林冠を通り抜けて、林内にも雨が降り注ぎます。

木が生い茂って、下層植生が乏しい状態よりも、根が浅い樹種/根が深い樹種、高い樹木/低い樹木、草と木など、森林の成り立ちがより複雑な状態の方が、雨滴衝撃や雨滴侵食をさらに緩和してくれます。

倒木があると、さらに土壌の動きを止めてくれるかもしれません。

降ってくる雨だけでなく、地表面を流れる水の分散や流れる速度を緩和しないといけないので、落葉や落枝だけでは、その効果は期待できません。

だから、木の下に生える草や灌木、低木性の樹木の存在が重要になってきます。

「森林の土壌はスポンジの様に柔らかく、水を吸収し、蓄える。」と言われています。

柔らかい状態を維持するためには、雨滴衝撃によって地面が固くなることを防ぐ必要があります。

そのためには、土壌が木・草・落葉などに覆われていないといけません。

森林の土壌に隙間(孔隙)があることで、林内に降った雨水を吸収することが出来ます。

しかし、吸収するスピードはゆっくりなので、一斉に林内に雨水が降り注ぐと、キャパオーバーで上手く吸収することが出来ません。

森林に生える樹木は、雨滴衝撃から地面を守るだけでなく、林内に降り注ぐ雨水のスピードを緩和させるという働きもあります。

さらに、樹木の根が広がり、樹木同士の根が結合することで、土壌の緊縛力が高まり、地表面を流れる水による侵食を防いでくれます。

根が浅い樹木、根が深い樹木、高い木の根、低い木の根、草の根、落葉落枝などが多いほど、地表面を流れる水の侵食を防ぎ、流れる水のスピードを緩和してくれます。

長々と書きましたが、つまり、こんな森林だ!ってことです(^_^;)。。。

細かい説明とかしなくても、なんか、土砂災害とか防いでくれそうですよね!

もちろん、こういう状態の森林でも崩れてしまうことはありますが、崩壊するリスクを下げる(減災)ということが重要だと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます