アルパイン本来の倫理観と共に死にゆくグランドアップ開拓、そして名ばかりのアルパインという時代

晩秋の真夜中、サラサラな白い砂浜に寝そべり焚火をボーっと眺めていた。足元の砂は海辺と同じものだが、ここはその供給源である黒部の山奥で川の対岸には

奥鐘山西壁が聳えている。いつもなら焚火を見つめていると何となく無心になるのだが、今回はどうしてもラッペルボルトが頭から離れない。

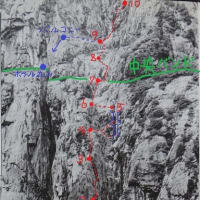

それは奥鐘山西壁で初となる、2021年に電動ドリルで打たれた歴史的な懸垂下降によるフリー用のボルト連打だ。現場は京都ルートの下部3ピッチだが

そこはトポではⅢ~Ⅳ級くらいのフリーのピッチだ。その部分と少し右にずれた部分に延々とラッペルボルト(懸垂下降による電動ドリルボルト)が続いている。実際のグレードは岩の崩落等で少々違う部分もあるが、その場合はまず弱点を求め登攀ラインを少し蛇行させて解決すべきで、ここはそれが可能なスラブ帯でもある。実際、すぐ隣の広島ルートは、崩落などによりこの部分で3回も登攀ラインが変わっているがスラブ帯なのでグレードの変化は、ほぼ無い。京都ルートもスタート地点の崩落で、その部分に新たに支点を打ち小ハングを越すラインもあるが、90年代当時、私も含め半分くらいは右回りで普通にフリーで登っており、グレード感もほぼトポ通りだ。そんな少し蛇行すればⅢ~Ⅳ級の部分に懸垂下降で電動ドリルを使いグージョンを打ち込むとは、ボルトで登攀ラインを限定するにしても程がある。ハーケンやカムの節理も左右の草付き下にあるのに使用せず、ただキレイな部分の岩登りをラッペルボルトで安全を完璧にして、大衆化という名目で完成させたいのだろう。そしてグレード拝金主義で5.14や5.15のピッチが出来れば全て許されると考えているのだろう。しかし、それはゲレンデなら許されるが、ここは違う。まず、純然たるアルパインの岩場ではラッペルボルトは全てのグランドアップ支点より劣る。しかも、それ以前の話としてハーケンやカムを使用できる節理が、左右2m以内の草付き下にあるのに全く使用していない。この部分に打たれたラッペル電動ドリルボルトは、下からトラッドスタイルで登りながら撤去する事は私でも容易い。ジョンバーカーの時代でもないので、そんな事はしたくはないが、彼らはそのような歴史を知りつつ、その着地点を大幅にラッペルボルト側に持って行っている。奥鐘山西壁は純然たるアルパインの岩場なので、ラッペルボルト連打をグランドアップで撤去しなが打ち換える事は、賞賛されこそすれ非難される事はないだろう。

なんにせよ、この部分をグランドアップで解決しないという事は、ルート開拓にせよフリー化にせよ京都ルートかその周辺ラインで、全支点のうち80~100%くらいを懸垂下降による電動ドリルのボルトで埋め尽くすという事だろう。だが、この岩場の節理と歴史と倫理観を知る者としては、それは断じて認められない。まず第一に原則として、ラッペル電動ドリルボルト率100%のルートは、純粋なアルパインの岩場では認められない。ある一定の条件下で、しかも、全体から見てなるべく少ない割合で使用される場合でのみ黙認されてきた。日本を代表するアルパインのビッグウォール、甲斐駒Aフランケ、衝立岩、屏風岩、丸山東壁、唐沢岳幕岩、その他多数、どれを見ても、ただの1本も岩壁の末端から最上部までをラッペルボルト率100%近くで埋め尽くしたルートなど存在しない。それは、それをすればアルパインの岩場がゲレンデ化するので、そうならない様に「ラッペルボルトは悪い物」という意識が開拓するアルパインクライマーに少なからずあったからに他ならない。それが、ここにきて確信犯的なラッペルボルト打ちが出てきたのだ。もし、この奥鐘山西壁の現在進行形で連打され続けているラッペル電動ドリルボルトが、全支点の100%近くになるなら、同じ立ち位置にある衝立岩や剣岳といった最後の砦となる聖域に、開拓やフリー化の名目でラッペルボルト率100%のルートが出来る日もそう遠くはないだろう。

そして予言しよう。

今後50~100年という自然から見れば短い時間で、全てのアルパインの岩場でラッペルボルトが取り付きからトップまでスダレのように掛かるのだ。それは全てのアルパインの岩場がフリーのマルチピッチルートの岩場となり、日本の夏季アルパインは死ぬのだ。奥鐘山西壁は、その記念すべき終わりの始まりの地となるのだ。このようなアルパインの岩場におけるラッペルボルト容認論は、雑誌やガイドブックのプロパガンダが大きな役割を果たしてきた。その効果が絶大だったのは、読者が情報を鵜呑みにするだけで、自分で思考する事がなかったからであろう。なんかテレビの洗脳に似ているな。

下山しても頭の中にはラッペルボルトしかなかった。どう考えても認められないし怒りが収まらない。自分を少しでも落ち着かせるため、アルパインの岩場におけるグランドアップ開拓とラッペルボルトの倫理観を40年前から現在までの雑誌から読み解こうとした。半分くらいは読んだ記事だったが、当時は当たり前だったグランドアップ開拓は何十年ぶりに読んでも感動するものが多い。30年くらい前に、本チャンの岩場でクラックも無い5.10のフェースをグランドアップで支点を打ちながら開拓している記録もいくつかあった。そのうちの一つを私は再登しているが、そこは垂直のフェースに残置支点のハーケンが1本だったので、ハーケン6本とマイクロカム1本を打ち込みながら登った。当然、フックもテンションもせずにだ。わたし程度のクライマーが5.10のフェースをハーケンを打ちながらオンサイトできるのだから、5.14や5.15を登れるトップクライマーなら、フックを使用してボルトを打てば5.13くらいまでなら、クラックが無くてもグランドアップで開拓できると思うのだが? また、もしグランドアップでの開拓、またはフリー化ができないような登攀ラインならば、それをしてはいけないというのが本来のアルパインクライミングの倫理観でもある。それはヨセミテルール(カリフォルニアスタイル)や初期の小川山ルールとも同じだ。どこでどう間違ってしまったのだろうか、日本の夏季アルパインの開拓やフリー化ではラッペルボルト(しかも電動ドリル)が年を追うごとに安易に使われるようになってきている。一つ言えるのは、アルパインの岩場に存在していても支点がラッペルボルト率50~100%のルートは、アルパインルートではなくスポートルート(フリーのマルチピッチルート)という事だ。本来、このアルパインの岩場にあるスポートルートは、アルパインの倫理観からみれば存在してはいけないルートだ。そのようなルートが初めて作られたのは1980年代後半で、代表的なものとしては谷川岳の「微風快晴」がある。このルートは、オールフリー(1P分のみ後のフリー化)のグランドアップで開拓された2本のルートの中間に、ラッペルボルト率100%でルートを作っている。しかも、この岩壁にある他のルートは全てグランドアップで開拓され、開拓当時のフリー率も80~100%と、ほぼオールフリーのグランドアップで開拓されてきた岩壁なのだ。そんな岩壁にラッペルボルト率100%でルートを作るとは、どう考えても倫理違反は免れない。微風快晴のボルトは、そろそろリボルトの時期だがボルトは撤去すべきだろう。そして話を元に戻すが、今回わたしが見た奥鐘山西壁の第1ハング下のスラブ部分のラッペルボルトは、まさにこの「微風快晴」とほぼ同じ状況だから怒っているのだ。

(奥鐘山西壁の第1ハング下のスラブ帯には10本ほど登攀ラインがあるが、その部分の5本はオールフリーで、残りの5本もフリー率90%以上で開拓されている。当然、それらは全てグランドアップ100%での開拓だ。そのようなフリーのグランドアップで開拓されてきた歴史と節理がある部分に、なぜ懸垂下降による電動ドリルボルト率100%のラインを引く工事をするのかという事だ。)

下山から一か月ほど経ったある日、例会のあとの飲み屋で、ワルオヤジ仲間の堀内さんと酒を飲んでいた。だいぶ酔いもまわり、飲み会の最後はOさんと話をしていたが、なぜか私は「養豚場のブタ」と連呼していた。翌日、冷静に思い返していると罪悪感が湧いてきた。ヨッパライの言とはいえ意味不明で無礼であった。

「Oさん、ごめんなさい」

言い訳になるのだが、私は決してOさんに対してそれを言っていたのではなく、雑誌の読者に対して言っていたのだ。思うに、それは八つ当たりだ。クライミング文化で最も求心的な役割を果たしてきたのは雑誌だが、「岩と雪」と「ROCK & SNOW」のクライミング倫理観は全く違う。それはオピニオンリーダーのクライマーが変わった事や、クライミングスタイルの変化もあるが、編集部の倫理観の変化によるところも大きいと思う。夏季アルパインの岩場におけるルート開拓やフリー化の倫理観に関してだけで言えば、「岩と雪」は良くも悪くも100%グランドアップの手打ちだったが、「ROCK & SNOW」に変わるとアルパインの岩場であってもオールフリーであるならば電動ドリルによるラッペルボルトも容認されるようになっていた。そのアルパイン標準の100%グランドアップ開拓の放棄により、功罪が生まれた。雑誌は当然、その功ばかりを取り上げ、読者はただそれを疑いもせず、ただ貪るだけの存在に見えた。そんな光景が養豚場に見えてしまったのだ。しかし、一番のブタ野郎は自分なのだろう、分かっているのに声も上げず行動もしない。たぶん、そんな自分にイラついていたのだ。もう、片手で数えて還暦になるので養豚場で安穏と余生をすごしたかったのだが、なんで十数年のあいだ眠りについていた奥鐘山西壁の再生に全く違う倫理観のパーティーがかち合ってしまったのだろう。

一番の問題はアルパインの岩場で打たれる、懸垂下降による電動ドリルボルトが全支点に占める割合だ。私はアルパインの開拓は夏冬問わず、100%グランドアップのオールフリーが常識だと思っているので1本も認めないが、クライミング社会で生きている以上、妥協と黙認はする。錫杖岳のLa campanella(数%)、北沢デラックス(十数%)、この2本は200mの岩壁中、この程度のラッペルボルト率なので、もしアルパインの岩場でラッペルボルトを使用する進化があるとするならば、方向性としては間違っていないと思う。それは最弱点のみならず、強点のなかにある弱点を攻めたルートファインディングや、最小限のボルト打ちという観点からも整合性がある。幕岩の中心で愛を叫ぶ(30数%)これも、このくらいまでならギリギリ、グランドアップ原理主義者も黙っている。これらのルートを作った者達は、本格的なアルパインの岩場での開拓倫理観を持ち合わせており、そのような岩場ではラッペルボルト率100%のルートは作らないだろう。奥鐘山西壁という日本一の大岩壁でラッペルボルトを使用してルートを作る者ならば、このアルパイン・ラッペルボルトの本流を汲む者達だとばかり思っていた。実際、彼らは「現代的なルート作り」 「ミニマムボルト」という2つのキーワードを上げていたので、ハイブリッドでミニマムなのだなと私は安心して、最悪でも「幕岩の中心で愛を叫ぶ」くらいのラッペルボルト率だと思っていたのだが、彼らのいう「ミニマムボルト」とは一体何なのだろう?

私は一つ、大きな間違いをしていた。アルパインの岩場であってもアプローチが近いものやローカルなものは、ラッペルボルト率100%でも黙認するが、それらを犠牲にするかわり、本格的なアルパインの岩場では暗黙の了解で、そんなもの作らないよねと思っていたのだが、どうやら違うらしい。ラッペルボルト論者は、どこまでも本格的なアルパインの岩場を侵食してくる。それらは元々がアルパインの岩場だったものを、フリーのマルチピッチルートの岩場と化すための先兵なのだ。そして、それを支持しているのは、雑誌編集部のNo2とガイドブックの著者、情報を鵜呑みにする読者達なのであろう。もはや、グランドアップ100%でのオールフリー開拓や、フリー化は異端なのだろう。今まで、知り合いやトップクライマーを叩きたくなかっやが、我慢の限界を過ぎ、自分が異端である事を自覚してふっ切れた。

純然たるアルパインの岩場での開拓は、100%グランドアップでオールフリーが当たり前というアルパイン開拓の本道から言わせてもらうと、そのような岩場では100%近いラッペルボルト率のルートは作るなと言いたい。現在のフリーレベルでラッペルで下見をして、クリーニングというチッピングをすれば、登れないところなど無い。クリーニング=チッピングというのは語弊があるかもしれないが、スポートルートを開拓した者達なら分かるだろう。ただ、これは全てでは無いし、あまり公にしてはいけない事でもあるので、この程度の悪口にとどめておく。アルパインの開拓で最もキモである支点確保を懸垂下降による電動ドリルで安全に得て、下見とクリーニングをすれば100%登れる。そこにはアルパイン魂の欠片もない。それは純然たるアルパインの岩場では、アブミがフリーに変わっただけの安易な懸垂下降による電動ドリルボルト連打で、「現代のボルトラダー」だ。

晩秋の真夜中、サラサラな白い砂浜に寝そべり焚火をボーっと眺めていた。足元の砂は海辺と同じものだが、ここはその供給源である黒部の山奥で川の対岸には

奥鐘山西壁が聳えている。いつもなら焚火を見つめていると何となく無心になるのだが、今回はどうしてもラッペルボルトが頭から離れない。

それは奥鐘山西壁で初となる、2021年に電動ドリルで打たれた歴史的な懸垂下降によるフリー用のボルト連打だ。現場は京都ルートの下部3ピッチだが

そこはトポではⅢ~Ⅳ級くらいのフリーのピッチだ。その部分と少し右にずれた部分に延々とラッペルボルト(懸垂下降による電動ドリルボルト)が続いている。実際のグレードは岩の崩落等で少々違う部分もあるが、その場合はまず弱点を求め登攀ラインを少し蛇行させて解決すべきで、ここはそれが可能なスラブ帯でもある。実際、すぐ隣の広島ルートは、崩落などによりこの部分で3回も登攀ラインが変わっているがスラブ帯なのでグレードの変化は、ほぼ無い。京都ルートもスタート地点の崩落で、その部分に新たに支点を打ち小ハングを越すラインもあるが、90年代当時、私も含め半分くらいは右回りで普通にフリーで登っており、グレード感もほぼトポ通りだ。そんな少し蛇行すればⅢ~Ⅳ級の部分に懸垂下降で電動ドリルを使いグージョンを打ち込むとは、ボルトで登攀ラインを限定するにしても程がある。ハーケンやカムの節理も左右の草付き下にあるのに使用せず、ただキレイな部分の岩登りをラッペルボルトで安全を完璧にして、大衆化という名目で完成させたいのだろう。そしてグレード拝金主義で5.14や5.15のピッチが出来れば全て許されると考えているのだろう。しかし、それはゲレンデなら許されるが、ここは違う。まず、純然たるアルパインの岩場ではラッペルボルトは全てのグランドアップ支点より劣る。しかも、それ以前の話としてハーケンやカムを使用できる節理が、左右2m以内の草付き下にあるのに全く使用していない。この部分に打たれたラッペル電動ドリルボルトは、下からトラッドスタイルで登りながら撤去する事は私でも容易い。ジョンバーカーの時代でもないので、そんな事はしたくはないが、彼らはそのような歴史を知りつつ、その着地点を大幅にラッペルボルト側に持って行っている。奥鐘山西壁は純然たるアルパインの岩場なので、ラッペルボルト連打をグランドアップで撤去しなが打ち換える事は、賞賛されこそすれ非難される事はないだろう。

なんにせよ、この部分をグランドアップで解決しないという事は、ルート開拓にせよフリー化にせよ京都ルートかその周辺ラインで、全支点のうち80~100%くらいを懸垂下降による電動ドリルのボルトで埋め尽くすという事だろう。だが、この岩場の節理と歴史と倫理観を知る者としては、それは断じて認められない。まず第一に原則として、ラッペル電動ドリルボルト率100%のルートは、純粋なアルパインの岩場では認められない。ある一定の条件下で、しかも、全体から見てなるべく少ない割合で使用される場合でのみ黙認されてきた。日本を代表するアルパインのビッグウォール、甲斐駒Aフランケ、衝立岩、屏風岩、丸山東壁、唐沢岳幕岩、その他多数、どれを見ても、ただの1本も岩壁の末端から最上部までをラッペルボルト率100%近くで埋め尽くしたルートなど存在しない。それは、それをすればアルパインの岩場がゲレンデ化するので、そうならない様に「ラッペルボルトは悪い物」という意識が開拓するアルパインクライマーに少なからずあったからに他ならない。それが、ここにきて確信犯的なラッペルボルト打ちが出てきたのだ。もし、この奥鐘山西壁の現在進行形で連打され続けているラッペル電動ドリルボルトが、全支点の100%近くになるなら、同じ立ち位置にある衝立岩や剣岳といった最後の砦となる聖域に、開拓やフリー化の名目でラッペルボルト率100%のルートが出来る日もそう遠くはないだろう。

そして予言しよう。

今後50~100年という自然から見れば短い時間で、全てのアルパインの岩場でラッペルボルトが取り付きからトップまでスダレのように掛かるのだ。それは全てのアルパインの岩場がフリーのマルチピッチルートの岩場となり、日本の夏季アルパインは死ぬのだ。奥鐘山西壁は、その記念すべき終わりの始まりの地となるのだ。このようなアルパインの岩場におけるラッペルボルト容認論は、雑誌やガイドブックのプロパガンダが大きな役割を果たしてきた。その効果が絶大だったのは、読者が情報を鵜呑みにするだけで、自分で思考する事がなかったからであろう。なんかテレビの洗脳に似ているな。

下山しても頭の中にはラッペルボルトしかなかった。どう考えても認められないし怒りが収まらない。自分を少しでも落ち着かせるため、アルパインの岩場におけるグランドアップ開拓とラッペルボルトの倫理観を40年前から現在までの雑誌から読み解こうとした。半分くらいは読んだ記事だったが、当時は当たり前だったグランドアップ開拓は何十年ぶりに読んでも感動するものが多い。30年くらい前に、本チャンの岩場でクラックも無い5.10のフェースをグランドアップで支点を打ちながら開拓している記録もいくつかあった。そのうちの一つを私は再登しているが、そこは垂直のフェースに残置支点のハーケンが1本だったので、ハーケン6本とマイクロカム1本を打ち込みながら登った。当然、フックもテンションもせずにだ。わたし程度のクライマーが5.10のフェースをハーケンを打ちながらオンサイトできるのだから、5.14や5.15を登れるトップクライマーなら、フックを使用してボルトを打てば5.13くらいまでなら、クラックが無くてもグランドアップで開拓できると思うのだが? また、もしグランドアップでの開拓、またはフリー化ができないような登攀ラインならば、それをしてはいけないというのが本来のアルパインクライミングの倫理観でもある。それはヨセミテルール(カリフォルニアスタイル)や初期の小川山ルールとも同じだ。どこでどう間違ってしまったのだろうか、日本の夏季アルパインの開拓やフリー化ではラッペルボルト(しかも電動ドリル)が年を追うごとに安易に使われるようになってきている。一つ言えるのは、アルパインの岩場に存在していても支点がラッペルボルト率50~100%のルートは、アルパインルートではなくスポートルート(フリーのマルチピッチルート)という事だ。本来、このアルパインの岩場にあるスポートルートは、アルパインの倫理観からみれば存在してはいけないルートだ。そのようなルートが初めて作られたのは1980年代後半で、代表的なものとしては谷川岳の「微風快晴」がある。このルートは、オールフリー(1P分のみ後のフリー化)のグランドアップで開拓された2本のルートの中間に、ラッペルボルト率100%でルートを作っている。しかも、この岩壁にある他のルートは全てグランドアップで開拓され、開拓当時のフリー率も80~100%と、ほぼオールフリーのグランドアップで開拓されてきた岩壁なのだ。そんな岩壁にラッペルボルト率100%でルートを作るとは、どう考えても倫理違反は免れない。微風快晴のボルトは、そろそろリボルトの時期だがボルトは撤去すべきだろう。そして話を元に戻すが、今回わたしが見た奥鐘山西壁の第1ハング下のスラブ部分のラッペルボルトは、まさにこの「微風快晴」とほぼ同じ状況だから怒っているのだ。

(奥鐘山西壁の第1ハング下のスラブ帯には10本ほど登攀ラインがあるが、その部分の5本はオールフリーで、残りの5本もフリー率90%以上で開拓されている。当然、それらは全てグランドアップ100%での開拓だ。そのようなフリーのグランドアップで開拓されてきた歴史と節理がある部分に、なぜ懸垂下降による電動ドリルボルト率100%のラインを引く工事をするのかという事だ。)

下山から一か月ほど経ったある日、例会のあとの飲み屋で、ワルオヤジ仲間の堀内さんと酒を飲んでいた。だいぶ酔いもまわり、飲み会の最後はOさんと話をしていたが、なぜか私は「養豚場のブタ」と連呼していた。翌日、冷静に思い返していると罪悪感が湧いてきた。ヨッパライの言とはいえ意味不明で無礼であった。

「Oさん、ごめんなさい」

言い訳になるのだが、私は決してOさんに対してそれを言っていたのではなく、雑誌の読者に対して言っていたのだ。思うに、それは八つ当たりだ。クライミング文化で最も求心的な役割を果たしてきたのは雑誌だが、「岩と雪」と「ROCK & SNOW」のクライミング倫理観は全く違う。それはオピニオンリーダーのクライマーが変わった事や、クライミングスタイルの変化もあるが、編集部の倫理観の変化によるところも大きいと思う。夏季アルパインの岩場におけるルート開拓やフリー化の倫理観に関してだけで言えば、「岩と雪」は良くも悪くも100%グランドアップの手打ちだったが、「ROCK & SNOW」に変わるとアルパインの岩場であってもオールフリーであるならば電動ドリルによるラッペルボルトも容認されるようになっていた。そのアルパイン標準の100%グランドアップ開拓の放棄により、功罪が生まれた。雑誌は当然、その功ばかりを取り上げ、読者はただそれを疑いもせず、ただ貪るだけの存在に見えた。そんな光景が養豚場に見えてしまったのだ。しかし、一番のブタ野郎は自分なのだろう、分かっているのに声も上げず行動もしない。たぶん、そんな自分にイラついていたのだ。もう、片手で数えて還暦になるので養豚場で安穏と余生をすごしたかったのだが、なんで十数年のあいだ眠りについていた奥鐘山西壁の再生に全く違う倫理観のパーティーがかち合ってしまったのだろう。

一番の問題はアルパインの岩場で打たれる、懸垂下降による電動ドリルボルトが全支点に占める割合だ。私はアルパインの開拓は夏冬問わず、100%グランドアップのオールフリーが常識だと思っているので1本も認めないが、クライミング社会で生きている以上、妥協と黙認はする。錫杖岳のLa campanella(数%)、北沢デラックス(十数%)、この2本は200mの岩壁中、この程度のラッペルボルト率なので、もしアルパインの岩場でラッペルボルトを使用する進化があるとするならば、方向性としては間違っていないと思う。それは最弱点のみならず、強点のなかにある弱点を攻めたルートファインディングや、最小限のボルト打ちという観点からも整合性がある。幕岩の中心で愛を叫ぶ(30数%)これも、このくらいまでならギリギリ、グランドアップ原理主義者も黙っている。これらのルートを作った者達は、本格的なアルパインの岩場での開拓倫理観を持ち合わせており、そのような岩場ではラッペルボルト率100%のルートは作らないだろう。奥鐘山西壁という日本一の大岩壁でラッペルボルトを使用してルートを作る者ならば、このアルパイン・ラッペルボルトの本流を汲む者達だとばかり思っていた。実際、彼らは「現代的なルート作り」 「ミニマムボルト」という2つのキーワードを上げていたので、ハイブリッドでミニマムなのだなと私は安心して、最悪でも「幕岩の中心で愛を叫ぶ」くらいのラッペルボルト率だと思っていたのだが、彼らのいう「ミニマムボルト」とは一体何なのだろう?

私は一つ、大きな間違いをしていた。アルパインの岩場であってもアプローチが近いものやローカルなものは、ラッペルボルト率100%でも黙認するが、それらを犠牲にするかわり、本格的なアルパインの岩場では暗黙の了解で、そんなもの作らないよねと思っていたのだが、どうやら違うらしい。ラッペルボルト論者は、どこまでも本格的なアルパインの岩場を侵食してくる。それらは元々がアルパインの岩場だったものを、フリーのマルチピッチルートの岩場と化すための先兵なのだ。そして、それを支持しているのは、雑誌編集部のNo2とガイドブックの著者、情報を鵜呑みにする読者達なのであろう。もはや、グランドアップ100%でのオールフリー開拓や、フリー化は異端なのだろう。今まで、知り合いやトップクライマーを叩きたくなかっやが、我慢の限界を過ぎ、自分が異端である事を自覚してふっ切れた。

純然たるアルパインの岩場での開拓は、100%グランドアップでオールフリーが当たり前というアルパイン開拓の本道から言わせてもらうと、そのような岩場では100%近いラッペルボルト率のルートは作るなと言いたい。現在のフリーレベルでラッペルで下見をして、クリーニングというチッピングをすれば、登れないところなど無い。クリーニング=チッピングというのは語弊があるかもしれないが、スポートルートを開拓した者達なら分かるだろう。ただ、これは全てでは無いし、あまり公にしてはいけない事でもあるので、この程度の悪口にとどめておく。アルパインの開拓で最もキモである支点確保を懸垂下降による電動ドリルで安全に得て、下見とクリーニングをすれば100%登れる。そこにはアルパイン魂の欠片もない。それは純然たるアルパインの岩場では、アブミがフリーに変わっただけの安易な懸垂下降による電動ドリルボルト連打で、「現代のボルトラダー」だ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます