黒部丸山東壁 中央壁 右岩稜~2ルンぜ上部 465m 12ピッチ 5.10c

2023年10月1日~4日

メンバー: フー、フラット、ベアー

クライマーが主人公の山岳小説やノンフィクションは、ネタになる実在人物が古いせいか、その舞台は垂直な岩壁というより冬期の岩稜やヒマラヤ登山のようなジャンルが多いような気がする。有名どころで、孤高の人、風説のビバーク、栄光の岩壁、狼は帰らず、神々の山嶺、これらは古いもので80年前、新しいのでも40年前と、実際に登られていた年代は古典と言って間違いない年代だ。そんな古典文学の中で活躍したヒーローに憧れ、その地を訪れる文学クライマーは少なからず存在する。周囲で見聞きした感じからすると加藤文太郎が一番有名で、その山岳文学の巡礼もかねてミーハーにも北鎌尾根を登った者は数百ではきかないだろう。そうなのだ、北鎌尾根は山岳文学における日本一の巡礼地なのだ。それでは逆に、ヒーローが開拓または初登したルートで最も巡礼されていないところは、と問われたら「丸山東壁 右岩稜」で間違いないだろう。森田勝はK2や谷川岳の3スラ冬期初登が有名で、それが幾多の小説や実録本になっているが、彼が開拓したルートについては意外に知られていない。登る事で表現するクライマーにとっては、開拓したルートこそが最もその人物の感性を推し量れる代表作といえるのに。というわけで、彼が登場する本には出てこない場所だが、森田勝というクライマーを文面ではなく身体で感じ取るために「丸山東壁 右岩稜」に聖地巡礼に行く事にした。

*******

少々ネタバレになってしまうかもしれないが、右岩稜は明瞭なクラックなどが無い場所でもカムやハーケンがそれなりに使える。ただ、それが少々分かりづらいがために無駄なボルトが打たれてしまっている部分が多々あったので、そのようなボルトを抑制したいという理由でプロテクションの情報は詳しく書いている。過度な情報というお節介が多いとアルパインの根幹に関わるのだが、ボルトが打たれるよりはマシかな~という考え方である。ゆえに、もしこのルートを登る予定でなるべく未知を楽しみたいという実力がある方には、読まない事をオススメします。

ま~、でも、詳細なプロテクション情報を知ったとしても、登られていないルートなので一般レベルで見れば難しいのは間違いありません。右岩稜よりルートグレードが低い「緑ルート」や「左岩稜」より難しいのは間違いありません。そう、登られていないルートとは難しくなってしまうものなのです。

*******

10月1日

去年、右岩稜の人工ピッチのフリー化は成し遂げているのだが、その際に残置支点を2本使用してしまったので、今回は残置を使用せずフリー化するために再訪した。

早朝、扇沢で始発のトロリーバスを待つが、真っ当な雨が降っている。天気予報もかんばしくなく「今日はアプローチだけかな~」と言っていたのだが、歩き始めるとほとんど雨に降られず看板裏のテン場に到着。テントを立てクライミング道具を持って、内蔵助谷の登山道を登っていく。1ルンぜの出合いを過ぎ、登山道脇に川が近づく場所を過ぎるとフィックスロープが断続的にある急登になり、次第に岩がゴロゴロしだす。急登の最後は右に直角に曲がりトラバース道となるが、その右折する所を直上するのが2ルンぜの出合いだ。道迷い防止用の張りロープを跨ぎ、登山道から離れ2ルンゼの押し出しを登っていく。下地はゴーロ状でわりと歩きやすいが、背丈を没するイタドリが覆いかぶさりうざったい。イタドリの群生を抜けると正面に右岩稜が聳えている。

1P 目

40m、5.10c

(クラック~右上バンド~凹角~テラス)

キャメC4#0~0.2、ナッツ小、ナイフブレード数本

リード者:フラット

1ピッチ目の登攀ラインの形状についてだが

「日本の岩場」では《草付き凹角》と書かれている。

「日本登山大系5」では《取付きは台地状に一段高くなった展望台の右端のカンテ》と書かれている。

ふたつのガイドブックの記述は全く違っているが、ルートの現状も30年前の状況も「日本登山大系5」の状態に合致している。日本登山大系5の初版本が1981年出版なので、原稿執筆時の1980年当時はすでに《右端のカンテ》から取り付かれていた。1980年といえば今から43年前で、右岩稜の初登から18年後の年だ。もう一つの「日本の岩場」の右岩稜の資料は、古い雑誌の簡易な説明をそのまま載せているのであまり正確ではない。後述するが、上部のバルコニー周辺の地形やピッチ数も正確ではない。充分な検証が必要だが、残置の状況と日本登山大系5の記述を見ると、初登時も《草付き凹角》ではなく《右端のカンテ》から取り付いていた可能性があるのではないだろうか。

1ピッチ目の取り付きは2ルンぜのゴーロから向って見て左にある、砂がのった緩斜面の岩場を数メートル登った台地上の上だ。その奥にある草付き凹角は、草の繁茂がひどく登れる状態ではない。1ピッチ目のスタートはカンテ状に張り出したフェースだが、そこには明瞭なクラックが走っておりそれを登る。ここは通常Ⅳ級A1で登られているピッチで、フラットが去年フリー化している。豪雪地帯で2ルンぜから大量の雪崩があるため、1ピッチ目の下半分は春先の土砂を含んだ雪崩に埋まり、その影響で壁にはかなり土砂が積もっている。去年クリーニングした部分も、しっかりと土砂が積もっていた。とりあえずスタートから6mくらいがキレイならば、その上はⅣ級くらいなので土砂が積もっていてもさほど問題はない。私がクリーニングのため最初だけ人工で登り、ロープを引き抜きフラットがフリーで登るが、核心を抜けて右上バンド立ち込む所でフォール、ハーケンで止まる。核心を抜け少し油断したのだろう、土砂で足が滑ってしまったようだ。ロワーダウンしてロープを引き抜きスグ登りだし、2便目はより安定したスムーズなフリーで登り切った。ちなみに1ピッチ目のスタートムーブは、かなり右下からスラブをマントル左上するものと、クラックを直上するものとの二通りある。

1ピッチ目の出だし。クラックの核心部を抜け、右上バンドに上がる所。この後、スグ落ちる。

1ピッチ目の中間から上部。小石と砂が積もった右上バンドから凹角を登る。

2P目

35m、5.9

(テラス~右トラバース~スラブフェース直上)

キャメC4#0~0.3、ナイフブレード小×4

リード者:フー

去年このピッチをフリー化したときは、0.3、自打ハーケン、0.1、残置×2、の5本のランナーで登ったが、残置支点を2本使ったのが失敗だった。それはボルトラダーのフリー化ならば、ラッペルボルトや電動ドリルを使用しても良いと考える者が多いからだ。それ故、今年はこのピッチをトラッドで登り、それを全力で否定すると決めていた。そこがアルパインの岩場であるならばボルトラダーのフリー化は、まずルートファインディングとランナウトとハーケンを使うべきである。それでも登れない場合は残置を一切使わずにグランドアップの手打ちというトラッドボルトを使用し、それでも登れないようならば後世にそのラインを残すというのがアルパインの倫理観だ。これらの熟考を省き、いきなりラッペルボルトを打つという事は、アルパインの岩場をスポートの岩場にするだけの愚行だ。優れた先人達は、ボルトラダー率100%などというアホなルートは作っていない。優れた先人達は、開拓時にグランドアップによるフリーかボルトレスのエイドで登れなかった少ない割合の部分へ、ブランクセクションとしてボルトラダーを使用した。そんな少ないブランクセクションにフリーで登るというだけでラッペルボルト打ち整備するという事は、グランドアップ由来でないアルパインの倫理観に反するものを使用するという事で間違いない。またボルトラダー率100%というアホなルートでも、ラッペルボルトを使用した開拓や整備をするのは間違いだ。それはボルトラダー率100%ルートは言わずもがなアルパインの倫理観に反しているが、ラッペルボルトもまたアルパインの倫理観に反しているからだ。まずは壁がどのような状況でも、そこがアルパインの岩場であるならばラッペルボルトを打つ前にグランドアップの可能性を探るべきだろう。そしてグランドアップで登れないなら後世に残す。それが、優れた先人達が連綿と守り続けてきた日本山岳岩壁100年のクライミング史の重みであり、正当な倫理感を有した開拓者という、未来の自由な表現者達の当然の権利を守る事ではないのか。フリーで登るというだけで、現世のクライマーというだけで、アルパインの倫理観に反したラッペルボルトや電動ドリルを使い、権利を主張しすぎている。それは、先人が守り続けてきた倫理と歴史を破壊し、未来の表現者たちから自由を奪う事に他ならない。Bachar Yerianを見てみろ、40年以上前に全く節理の無いフェースにグランドアップで5.11cを開拓している。Clash of The Titansを見てみろ、35年以上前に全く節理の無いフェースにグランドアップで5.13bを開拓している。二つとも下見なしのトラッドボルトでの開拓で、我が国がいかにこの分野で遅れているかがわかる。アルパインの岩場にラッペルボルトで開拓している人間は、自分たちのレベルだけで考えてはいないか? そこが本当に人類にグランドアップで登れないのか? そこが本当に未来に託してもグランドアップで登れないのか? 先人という過去から開拓者という未来へ、グランドアップで登られる為のギフトである岩場を、そして100年の歴史を、勝手に自分たちの世代だけで変え、ラッペルボルトで汚していいのか。

≪おお~っと、出撃前の気合い入れフラッシュバック、脳内で1~2秒のイメージ表現が長くなってしまった≫

出撃前に持ち弾を確認する。カムは#0~0.3、ナイフブレード小5枚、ハンガーボルトセット1本、フック各種4、トラッドボルトは立ち込み打ちで打てない場合、ランナウトした状態でフックをかけて打てるだろうか。グレードに関係なくアルパインでのトラッドによる開拓やフリー化は不安との闘いだ。ビレイ点のテラスから、いきなり右トラバースでカンテを跨いでいく。この部分、スタート前に右上にあるクラックからC4#0.3をとらないと少し怖いのだが、身長が180cmくらいないとカムをキメるのが結構難しい。カンテを跨ぐとⅣ級くらいの簡単なフェースとなり、去年キメた#0.1の部分が見つからないのでハーケンを打つ。核心は傾斜が立ち、左上のカンテにはボルトラダーが見える。ここまで#0.3とハーケンの二つしかランナーをとっていない。周辺をよく見るとハーケンを打てるリスが散見できる。あまり明瞭でないリスなので一番小さいナイフブレードでも全部は入っていないが、3本のナイフブレードを離れた位置で立ち込み打ちして全部120cm以上のスリングを付け核心に挑む。核心はボルトラダーの右5mくらいにある短い垂壁だが、岩は硬く右上しながらトラバース気味にガバを繋いで越えていく。その上は少しランナウトするが傾斜が落ちⅣ級くらいなので問題はない。結局、今回もトラッドボルトが打てなかった。ハンガーのトラッドボルトを打つ文化を根付かせねば、このままではアルパインの岩場はラッペルボルトに飲み込まれ、アルパインはなくなってしまうかもしれないというのに。しかし、残置支点を使わないトラッドでのフリー化には満足。ちなみに、このピッチのボルトラダーは61年前の初登時のモノなので、オールフリーで登った方が安全だと思われる。

2ピッチ目の出だしのトラバース

3P目

35m、Ⅳ級

(右上草付き~右上バンド~ブッシュの凹角)

キャメC4#7と#2~3、タイオフ用のスリング&ビナセット数個

リード者:フー

中間の右上バンド部分で少し岩を触るが、基本ブッシュ登りのピッチ。グレードは低いが、ワイドギヤ無しだとプロテクション的にも精神的にも悪いピッチ。ビレイ点の右にある浅い溝状の草付きを登る。5mくらい登ると親指くらいの太さのブッシュで最初のランナーをとり、その4mくらい上にキャメ7がバチ利きくらいの岩穴が開いている。我々はキャメ6しかないので、かなり開いた状態で使用したが、ジプシーの6番あたりがレンジ的にも重量的にも良いのではないだろいか。あと、たぶんビッグブローは設置が難しいと思う。ここの乗り越し部分がこのピッチの核心なので、重くてもここだけのためにワイドギヤを持参した方がよい。ワイドギヤが足元にくると、左上にキャメ2~3がきく上向きフレーク状があるが見つけづらい。ここからは右上バンドをつたい、太いブッシュの凹角に入れば支点が良くなる。このピッチ、我々が何度も登り足場もできて最初よりはかなり良くなったが、それでも意外に傾斜があり悪いのでこの手のクライミングをしていない人にはここが核心ピッチになるかもしれない。初日はここまでにして、3ピッチ目の終了点にロープをフィックスして下降。

3ピッチ目の草付き

10月2日(晴れ)

朝、ヘッデンスタートで暗いうちに登山道脇の標高1370mの水場に到着。3日分の水、一人あたり6~7Lを汲む。岩壁の取り付き辺りでちょうど明るくなり、3人で3P目のビレイ点までユマーリング開始。皆、あまり軽量化していなので荷物は多めだ。その三つのザックを4P目からは二つにまとめ、リードは空身、あとの二人はザックを背負いユマーリングで荷上げというビッグウォールスタイルで登攀開始。フォローの荷物は20kg以上はある感じだ。

4P目

40m、Ⅲ級

(ブッシュのフェース~右のカンテ~大バンド)

ブッシュのタイオフ用スリングとビナのみ数セット

リード者:フー

カンテ左のブッシュが生えたフェースからカンテにでて、大バンドのテラスまで。ブッシュは太く、プロテクションも足場も悪くない。

ユマーリング隊がなかなか来ないと思ったら、フラットがベアーのヘルプに戻り荷物を受け取りユマーリングしていた。彼の機転がなければ、ここで1時間以上ロスしていたかもしれない。フラットのザックは30kgぐらいになっていた。さすが私と同類、毎日仕事で垂直の世界にロープ作業で生きる人間。しかも彼はアイラタの資格も持っているロープアクセスのプロ中のプロだ。

5P目

50m、5.7

(大バンド~2段チムニー~チムニー上ビレイ点)

キャメC4#0.5~1、ハーケン

リード者:フー

トポでは「砂付きバンドⅡ級」となっているが最後にある砂付き部分が汚いプアプロで危険なため、バンドの中間から右下に枝分かれしている一段下のバンドを行った方が安全。その場合は、まず上のバンドを行きキャメ#0.5~1を2~3個かためどりして2mのスリングでバンド外へのばし、バンドをクライムダウンで戻り、分岐から一段下のバンドへ行くという方法が良い。そうすれば下のバンドを行く場合でもリードは中間支点が上にあり安全。下のバンドを行くと一ヶ所大股開きする所があり、手が細かく2手で5.7くらいだろうか。下のバンドは2ルンゼF4の2段チムニーの下段下にでるが、リードはダブルロープのもう一本で下からプロテクションをとるとロープがかなり重くなる。F4は下段も上段もⅣ級くらいだが、下段は少し植生があり滑るので注意がいる。F4の二段チムニーを越えた部分にビレイポイントがある。

5ピッチ目の大バンド、そのまま上段を行くと、最後に蟻地獄のような日本一難しいⅡ級がまっている。

2段チムニーの上段をフォローするフラットをビレイ点から撮影。

6P目

20m、Ⅱ級

(スラブを左にトラバース)

ノープロ

リード者:フー

上部には白く美しい大スラブが広がる。左のスカイラインのカンテにトラバースし、ビレイ点へ

7P目

40m、Ⅲ級

(大スラブの左端辺りを登る)

ノープロ、カムは使える

リード者:フー

大スラブの左端あたりのバンド状を繋いで登っていくと、中央バンド大テラスに着く。

7ピッチ目を30kgぐらい担いでユマーリングするフラット。

8P目

40m、Ⅲ級

(テラス~右トラバース~ルンゼ状を直上~スラブを左上)

カム&ハーケン

リード者:フー

ビレイ点から右にトラバースし、ルンゼ状を登る。出だしの傾斜が立っている数メートルはガバガバだが浮石があるので、叩きながらチェックして登る。そこを越えると傾斜がおちた開けたルンゼとなり、左右二つの登攀ラインがあるが左にいき一段越えると、足元にしっかりとしたクラックがあるので、カムを3つ(#0.75~2)キメてビレイ点とする。

8ピッチ目の上半分をビレイ点から撮影

9P目

40m、Ⅲ級

(スラブ~大バンド)

カム

リード者:フー

白く美しい快適なルンゼ状スラブの弱点を登っていくと、バルコニーが左端にのある大バンドに着く。

この大バンドを50mほど行くとバルコニーがある。「日本の岩場」では直上でバルコニー至っているが、それは間違い。

10P目

55m、Ⅳ級

(大バンド右上~ルンゼ状~右トラバース~スッキリしたスラブフェースを直上)

キャメC4#0.1~3、ハーケン

リード者:フー

バンドを右上し2ルンゼの上部に入っていくが、距離が長く上部で登攀ラインがクランク状になるのでロープがかなり重くなる。スタートして15mほど行くと足元にカムが複数とれる部分があるので2ピッチに分けて登った方が良い。クライミングは右上バンドから幅が狭まり、最初に傾斜が立つ部分が少し脆いのでチェックを要する。その上は狭いルンゼ状で右上していくが浸み出しが多く植生もあるのでスリップに注意がいる。ルンゼ上部は直上せず、右トラバースして露出感のある岩を登る。プロテクションはカムやハーケンが使えランナウトはしないし、Ⅳ級とは思えないロケーションで素晴らしい。

二日目はここまでとし、10P目の終了点から9P目の終了点を経て、さらにⅡ級くらいのバンドを50m中央壁側にトラバースして大バンド左端にあるバルコニーに至る。バルコニーからはブッシュの懸垂下降で5m下にある大木へ、大木からは20mの懸垂でホテル丸山のある中央バンドに下り立つ。この日の夜は2℃くらいまで冷え込んだらしいが、私は「10℃くらいじゃない」と、いつも通り気温ボケしていた。それ故か、一番年寄りなのにホテル丸山の外の傾斜した道部分に寝て、さらに寝ている最中は頭を上から足裏で押し落とされるハメとなった。

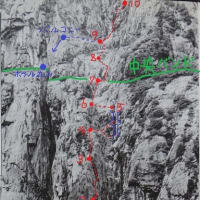

大バンドから2ルンぜ上部を見る

10月3日(晴れ、夜から雨)

朝一からヘッデンでビミョーに空中な感じのユマーリングをし、前日の到達点までフィックスロープを伝っていく。

10ピッチ目のルンゼから右へトラバースする部分、クライミングは濡れて植生があるが見た目ほど悪くはない。

10ピッチ目をフォローするフラット

11P目

40m、Ⅲ級

(凹角~トンネルくぐり)

カム

リード者:フー

コーナー状の岩を登り、一人がやっと通れる狭さのチョックストーンがあるトンネルを抜ける。トンネルの抜け口には不安定な岩もあるので注意が必要。

11ピッチ目の凹角とトンネル

12P目

30m、Ⅱ級

(ブッシュの右上バンド)

ブッシュのタイオフ

リード者:フー

ブッシュの右上バンドを行くので岩登り度はゼロ。ブッシュ登りから大木を跨ぎカンテ状の地形を跨ぐと藪漕ぎとなり、上を見るとルンゼ状の樹林帯が上まで繋がっていた。岩壁を右に抜けた形だが、丸山の頂上まで歩いて行ける所まで来た事が確認できたので登攀完了とする。この終了点は、2001年以前の旧版「日本の岩場」の終了点と同じだ。

一応これで岩壁部分は抜けたが、右脇に抜けている感じなので何か腑に落ちない。11P目の終了点に戻り、まだ時間に余裕があるので我々が行った右ルートと2ルンゼの本ルートである左トラバースの間にある見栄えのする凹角を試登する事とする。これはルート図には載っておらず、少し草がうるさいが内容的には面白い。ベアーがリードしたがA0混じりで55m、終了点は大木。フォローした感じだとフリーなら5.10くらいではないだろうか。左奥には2ルンぜ本谷のF6が見え、その間には緩斜面帯が広がっている。その緩斜面帯を私が少し偵察に行き、今回の登攀は完全に終了とする。ここからは懸垂下降で今日中にベースのテン場に戻る。懸垂下降をしつつ古い下降用の支点を抜いたり、古いスリングを新しいものに交換したりして、最後の3~4ピッチはヘッデン懸垂で取付き下に下り立つ。看板裏のテン場に戻ると、平日だというのに団体さんが陣取っていた。仕方なく、もう一段下の河原沿いの少し寒いテン場で焚火をしていると雨が降り出してきた。今日中に下りてきたのは正解だったようだ。

10月4日(朝まで雨、日中は曇り)

昨晩からの雨は、明るくなって少しするとほぼ止んだ。今回は雨に降られる時間帯もあったが、結果的に止み間をうまく使い登れて良かった。タクティクス的には若者にもっとリードして欲しかったのだが、ビレイ点をユマーリングできる状態にするという観点から私がほとんどリードした。ビレイ点は去年少し補強したとはいえ1~7P目は30~60年くらい経っている年代物でボロボロ、8~12P目は雪崩で持って行かれ残骸二つ以外は何も無いといった状況だった。下部岩壁は岩が綿密なためリードしてビレイ点に着いたあと、スグ手打ちでハンガーボルトを打ち込む。休憩時間はほぼ無くリードして疲れた後にすぐハンマーを振るうので、二日目の昼くらいから結構ヘロヘロだった。若者達も初めての重荷を背負ってのユマーリングや、初めての壁中ビバークと頑張ってくれた。パーティーとして各々が得意分野を生かして助け合い、廃れてしまった好ルートをグランドアップで再生できた事が本当に嬉しい。森田勝も、彼が生きた時代の当たり前の倫理感で、自分が造ったルートが再生され喜んでくれているに違いない。

壁全体からこの登攀ラインを選んだ眼力、フリーで登るために弱点を巧みに繋ぎ合わせた絶妙なルートファインディング、登山靴の時代とは思えない高いフリー技術、森田勝、本当に素晴らしい。今回はラッペルボルトや電動ドリルの魔の手が伸びる前にここへ来て、大好きな森田勝のルートを救えて本当に良かった。もう老い先短い老兵だが、これからも一つでも多くの本チャンルートを、ラッペルボルトや電動ドリルの魔の手から救うために登っていくのが私の使命だ。

森田勝が1962年に開拓した右岩稜は丸山東壁の初登ルートであり、この壁でフリー率が最も高く変化に富んだ素晴らしいルートだ。丸山東壁はこの初登ルートの開拓後、ボルトラダーに飲み込まれていく。現在も大人気の「緑ルート」や昔は人気ルートだった「登研ルート」も、ボルトラダーが全支点に占める割合90%程度という「ほぼボルトラダールート」だ。そんなボルトラダーのルートが現在でも大人気だなんて、現在のクライマーの感覚と倫理観はどうなっているのだろう。私が現役だった30年くらい前ですら、すでに人工ならアメリカンエイドが王道で、「ボルトラダーは登らない」。アルパインの岩場にあるラッペルボルトルートは倫理的に認められないので、「そんなルートは絶対に登らない」。といった仲間たちが普通にまわりにいて、飲み会で盛り上がったものだ。ちなみに私がいた山岳会は、そこら辺にある普通の街の山岳会だ。歴史から何も学ばず、独自の倫理観も持たず、自分の主張がない、そんなのは本チャン・クライマーではない。今は「なんでもいい」という世代なのだろう。スポートクライミングの倫理観にドップリと犯されている事にすら気付かず、安全で安易なら「なんでもいい」のだ。

右岩稜の感想は全体的に岩は硬く、中央バンド大テラスまでの浮石はほぼ無い。そこから上も3箇所ほど浮石が少しあるセクションがあるだけでプロテクションも良好、しかも変化に富んだ壁をオールフリーで黒部の巨人に直接突き上げる唯一のルート。これが不人気ルートで緑ルートが大人気だなんて、民意の低さの底が見えないのがオソロシイ。たしかに1~3ピッチ目は少し悪く、たぶんこの部分で敗退しているパーティも結構いると思う。ただ、この程度の悪さで「ワルイと感じるとは・・・」悪場での耐性レベル低下の底が見えずオソロシイ。本チャンルートを登るということは選挙と同じで、支持するから、リスペクトするから登るのだ。あなたの清き一票で本チャン文化の流れが変わるのだ。

今回、ビレイ点の30~60年物のボルト部分は特に痛んだ数本を撤去し、グランドアップの手打ちでボルトとハーケンとナッツで補強して、スリングも交換した。右岩稜の中間支点は少し見つけづらいかもしれないがカムやハーケンが使える節理が意外にあり、現在のフリーレベルから見るとボルトの必要性は感じない。ゆえに中間支点にボルトは打っていない。安全に登り下り出来る状態である。

クライミング・データ

■クライミング適期

6月~11月上旬(ベストシーズンは9月~10月)

GWころは隣接する2ルンゼが普通に雪崩れるので自殺行為。その年の積雪状況によるが、2ルンゼのブロック雪崩と融雪期後の不安定な落石が落ち着くのは5月下旬以降。ただ、その後もシーズン初めの雨で2ルンゼの不安定な岩は落ちやすいので、梅雨明け以降が落石が落ち着き良いと思われる(積雪が少なかったシーズンは早くから登れる年もある)。ただ、梅雨明けから8月いっぱいは温暖化もあり、壁中はかなりの酷暑となる。逆に遅い時期は11月に入るとかなり寒く、雪が降る事もある。要約すると早い時期は落石の可能性が高く、その後の夏は死ぬほど暑く、冬は早いので、普通に初めて行くなら9~10月の一択かな~という事である。

■アプローチ

黒四ダムから黒部川沿いの登山道を下り、内蔵助谷沿いの登山道を登っていく。登山道が標高1420mくらいの所で2ルンゼの押し出しが上からぶつかってくるので、そこから岩がゴロゴロした2ルンゼの押し出しを登っていく。

■右岩稜のビレイ点の支点補強

去年2022年に我々が登った時は、4カ所のビレイ点に手打ちでそれぞれ1本ずつのボルトをうった。まず最初に、1P目のビレイ点に10mmのステンレス・グージョンを打ち込んだが結構時間がかかってしまった。そのため、そのあとは時間節約のためリングボルトに変更し、4P目と6P目と7P目のビレイ点に打った。

2022年の反省点としてはビレイ点に使用するボルトがプアなボルト(リングボルト)の場合、強度や耐久性の低さから再登するクライマーが不安に思い、新たなボルトを打ち足す一番の要因になってしまうという事だ。これは見た目にも岩壁の自然保護にも良いとは言えない。ここ右岩稜のビレイ点を例に見ても、1P目でハーケン5本&ボルト3本、2P目でハーケン2本&ボルト5本、3P目でボルト8本、と平均8本くらいの支点で構築されているが、どれもボロボロのリングボルトと節理の悪いハーケンで数は多いが危険な状況という有様だ。この問題の解決策はリングボルトよりは設置に時間がかかっても、よりロングライフで高強度なボルトを使用するしかない。まず、10mmのグージョンがベストなのは間違いないが、本チャンの手打ちで数を打つには時間がかかり過ぎる。強度と耐久性で見た場合、この10mmグージョンとリングボルトのあいだにあるのは、オールアンカー、カットアンカー、8mmグージョンあたりだろうか。まず強度の面で各アンカーをみて見ると、オールアンカーは径が10mmでもアンカーが中空のため8mmグージョンより劣る。カットアンカーはアンカー部分の外径は大きいが、ハンガーを止めるネジが8mm径で1cm弱しか入っていないので、これも構造的に見て8mmグージョンに劣ると思われる。次に耐久性の面でみるとオールアンカーは中空構造で先端に十字の切れ込みがあるため、劣化による強度の低下は一番著しいのは間違いない(古くなり荷重をかけると縦に割れる)。次にカットアンカーは少しでも緩んだ状態でテンションがかかるとネジ山が潰れるか、ネジが微妙に曲がりネジが回らなくなる。管理者がいない岩場でハンガーがクルクル回るカットアンカーは、施工不良の物よりこのパターンの物の方が多い。しかもカットアンカーは施工時にアンカーの深さをピッタリにするという、グージョン系より難しい一面がある。最後に仕事をする上で最重要ともいえる施工時間と施工の簡易性についてだが、私が手打ちで実験した限りでは径が最大で長さが最短のカットアンカーが最も時間がかかり、あとは径の順に10mmそして8mmと小さくなればなるほど、長さがあっても短時間で入った。やはりハンマーの手打ちでボルトを入れる場合は、長さ(70mm以下の場合)より径が太い方がはるかに時間がかかるようだ。トラッドボルトを目指す方で、ヒマな人はゼヒ実験してみて下さい。ちなみにリングボルトは8.3~4mm位(径は8mmでチップが入っているので)らしいがSDSドリルビットが0.5mm単位なので8.5mmを使っている。以上の理由から、2023年はアンカーもハンガーもオールステンレスで8mmのグージョンを使用する事とした。

2023年のビレイ点補強は、2P目(8mm×1本)、3P目(8mm×1本)、4P目(8mm×2本)、5P目(リングボルト×1本)、6P目(8mm×1本)、7P目(8mm×1本)、7P目と9P目の間にある懸垂下降用支点(8mm&リング)、9P目(リングボルト×2本)、10P目(ハーケン&リング)、11P目(ハーケン&ナッツ&リング)

2022年と2023年の2回でビレイ点に打った支点は、オールステンレスのハンガーボルト8本と、リングボルト9本、ハーケン2本、ナッツ1本、全種類の合計は20本。反省点としてはナッツとハーケンとハンガーボルトの比率をもっと高めたかったが、時間的制約がある中では難しかったという事だ。まず、ボルトより優先して使用しなければならないナッツとハーケンだが、これは1~7P目間のビレイ点ではあまり良い節理が無く使えなかった。1P目の終了点にハーケンが入った縦リスがあるのだが、斜めに入るフレーク状で叩いても良い音がしない。先人達がこのフレーク状縦リスのハーケンだけでアンカーにしていたのは、その頃の時代は岩壁から山頂まで登り切り懸垂下降をしない文化だったからであろう。逆に8~13P目(10P目は通常2ピッチ分)のビレイ点は良い節理が多く、カムやナッツやハーケンでビレイ点(下降点)がある程度は作成可能である。たぶん時間をかければボルトを使用せずナッツとハーケンだけで下降点を作れたかもしれないが、懸垂下降時のロープの擦れ、雪崩と落石の流路を外す、再登者の安全感覚による支点の打ち足し、という観点を考慮し短時間で作成したため、このような結果となった。

我々が登る前のビレイ点の状況は、1~7P目まではかなり古くて危険な状態ながらも存在はしていた。しかし8P目から上のビレイ点は9P目と10P目に残骸があっただけで、他の8、11、12、13P目のビレイ点は全く何も無かった。この部分はルンゼ状で雪崩と落石の流路のため、叩き落とされてしまったのであろう。それにしても残置の状況と「日本の岩場」の右岩稜のトポを見る限りでは、ほとんど大多数の人達が7ピッチ目の中央バンド大テラスを「バルコニー」と間違え、ここから懸垂下降をしていたのは間違いなさそうである。

■右岩稜の下降方法

まず懸垂下降以外の下降方法だが、今回の登攀終了点である12P目のビレイ点から、上へブッシュの斜面を登り丸山北峰に登頂し、歩いて下山する事も可能である。

懸垂下降する場合は、12P目の終了点からは太い木にスリングを捨てて懸垂下降するか、ブッシュ伝いにクライムダウンで下りる。11P目の終了点からは、トンネルの外にロープをたらし10P目の終了点まで懸垂下降する。10P目の終了点から9P目の終了点への懸垂下降は60mロープでなら可能、50mロープだと長さが少し足りないかもしれないが歩いて下れるバンドなのでたぶん大丈夫。9P目の終了点からはボルト2本のラッペルステーションまで懸垂下降。ラッペルステーションからは7P目の終了点まで懸垂下降。7P目の終了点からは6P目の終了点まで懸垂下降。6P目の終了点からは下にある4P目の終了点まで懸垂下降するが、ロープの回収時にかなりスタックするので注意が必要。回収時は4P目の終了点から懸垂で余ったロープでセルフビレイをとり、壁に向かって右側にバンドを行った所でロープが屈曲しない角度にして引き抜く。4P目の終了点からは60mロープなら、2P目の終了点→取り付きと、2ピッチ分を2回の懸垂下降で下りきれるが、テラスやブッシュにロープが引っ掛かりやすいのでオススメできない。逆に4P目の終了点からは60mロープなら1本(2セット)で懸垂下降した方が良い。

全体的にカンテやルンゼ、バンドやテラスなど立体的な地形をしているため、懸垂下降時にロープが岩角にすれスタックしやすい。それゆえロープの摩擦軽減のため7P目の終了点までは、先人が立派なラッペルリングを残してくれていた。8P目相当のラッペルステーションから上はスリングのみなので、再登される方がいましたら8~12P分の少しでも良いので捨てカラビナをして頂けると幸いです。特に8P目(ステーション)と9P目です。

9P目のビレイ点の残骸。雪崩の流路で1本は持って行かれ、残りの1本も素晴らしくお辞儀している。

10P目のビレイ点の残骸。やはり雪崩と落石でゴンゴンやられ1本は折られ、もう一本はペシャンコにされている。

撤去したボルトとスリング。暗い中で撤去したのでボルトとハーケンを一枚ずつ落として見つけられなかった。

拡大して見てね

2023年10月1日~4日

メンバー: フー、フラット、ベアー

クライマーが主人公の山岳小説やノンフィクションは、ネタになる実在人物が古いせいか、その舞台は垂直な岩壁というより冬期の岩稜やヒマラヤ登山のようなジャンルが多いような気がする。有名どころで、孤高の人、風説のビバーク、栄光の岩壁、狼は帰らず、神々の山嶺、これらは古いもので80年前、新しいのでも40年前と、実際に登られていた年代は古典と言って間違いない年代だ。そんな古典文学の中で活躍したヒーローに憧れ、その地を訪れる文学クライマーは少なからず存在する。周囲で見聞きした感じからすると加藤文太郎が一番有名で、その山岳文学の巡礼もかねてミーハーにも北鎌尾根を登った者は数百ではきかないだろう。そうなのだ、北鎌尾根は山岳文学における日本一の巡礼地なのだ。それでは逆に、ヒーローが開拓または初登したルートで最も巡礼されていないところは、と問われたら「丸山東壁 右岩稜」で間違いないだろう。森田勝はK2や谷川岳の3スラ冬期初登が有名で、それが幾多の小説や実録本になっているが、彼が開拓したルートについては意外に知られていない。登る事で表現するクライマーにとっては、開拓したルートこそが最もその人物の感性を推し量れる代表作といえるのに。というわけで、彼が登場する本には出てこない場所だが、森田勝というクライマーを文面ではなく身体で感じ取るために「丸山東壁 右岩稜」に聖地巡礼に行く事にした。

*******

少々ネタバレになってしまうかもしれないが、右岩稜は明瞭なクラックなどが無い場所でもカムやハーケンがそれなりに使える。ただ、それが少々分かりづらいがために無駄なボルトが打たれてしまっている部分が多々あったので、そのようなボルトを抑制したいという理由でプロテクションの情報は詳しく書いている。過度な情報というお節介が多いとアルパインの根幹に関わるのだが、ボルトが打たれるよりはマシかな~という考え方である。ゆえに、もしこのルートを登る予定でなるべく未知を楽しみたいという実力がある方には、読まない事をオススメします。

ま~、でも、詳細なプロテクション情報を知ったとしても、登られていないルートなので一般レベルで見れば難しいのは間違いありません。右岩稜よりルートグレードが低い「緑ルート」や「左岩稜」より難しいのは間違いありません。そう、登られていないルートとは難しくなってしまうものなのです。

*******

10月1日

去年、右岩稜の人工ピッチのフリー化は成し遂げているのだが、その際に残置支点を2本使用してしまったので、今回は残置を使用せずフリー化するために再訪した。

早朝、扇沢で始発のトロリーバスを待つが、真っ当な雨が降っている。天気予報もかんばしくなく「今日はアプローチだけかな~」と言っていたのだが、歩き始めるとほとんど雨に降られず看板裏のテン場に到着。テントを立てクライミング道具を持って、内蔵助谷の登山道を登っていく。1ルンぜの出合いを過ぎ、登山道脇に川が近づく場所を過ぎるとフィックスロープが断続的にある急登になり、次第に岩がゴロゴロしだす。急登の最後は右に直角に曲がりトラバース道となるが、その右折する所を直上するのが2ルンぜの出合いだ。道迷い防止用の張りロープを跨ぎ、登山道から離れ2ルンゼの押し出しを登っていく。下地はゴーロ状でわりと歩きやすいが、背丈を没するイタドリが覆いかぶさりうざったい。イタドリの群生を抜けると正面に右岩稜が聳えている。

1P 目

40m、5.10c

(クラック~右上バンド~凹角~テラス)

キャメC4#0~0.2、ナッツ小、ナイフブレード数本

リード者:フラット

1ピッチ目の登攀ラインの形状についてだが

「日本の岩場」では《草付き凹角》と書かれている。

「日本登山大系5」では《取付きは台地状に一段高くなった展望台の右端のカンテ》と書かれている。

ふたつのガイドブックの記述は全く違っているが、ルートの現状も30年前の状況も「日本登山大系5」の状態に合致している。日本登山大系5の初版本が1981年出版なので、原稿執筆時の1980年当時はすでに《右端のカンテ》から取り付かれていた。1980年といえば今から43年前で、右岩稜の初登から18年後の年だ。もう一つの「日本の岩場」の右岩稜の資料は、古い雑誌の簡易な説明をそのまま載せているのであまり正確ではない。後述するが、上部のバルコニー周辺の地形やピッチ数も正確ではない。充分な検証が必要だが、残置の状況と日本登山大系5の記述を見ると、初登時も《草付き凹角》ではなく《右端のカンテ》から取り付いていた可能性があるのではないだろうか。

1ピッチ目の取り付きは2ルンぜのゴーロから向って見て左にある、砂がのった緩斜面の岩場を数メートル登った台地上の上だ。その奥にある草付き凹角は、草の繁茂がひどく登れる状態ではない。1ピッチ目のスタートはカンテ状に張り出したフェースだが、そこには明瞭なクラックが走っておりそれを登る。ここは通常Ⅳ級A1で登られているピッチで、フラットが去年フリー化している。豪雪地帯で2ルンぜから大量の雪崩があるため、1ピッチ目の下半分は春先の土砂を含んだ雪崩に埋まり、その影響で壁にはかなり土砂が積もっている。去年クリーニングした部分も、しっかりと土砂が積もっていた。とりあえずスタートから6mくらいがキレイならば、その上はⅣ級くらいなので土砂が積もっていてもさほど問題はない。私がクリーニングのため最初だけ人工で登り、ロープを引き抜きフラットがフリーで登るが、核心を抜けて右上バンド立ち込む所でフォール、ハーケンで止まる。核心を抜け少し油断したのだろう、土砂で足が滑ってしまったようだ。ロワーダウンしてロープを引き抜きスグ登りだし、2便目はより安定したスムーズなフリーで登り切った。ちなみに1ピッチ目のスタートムーブは、かなり右下からスラブをマントル左上するものと、クラックを直上するものとの二通りある。

1ピッチ目の出だし。クラックの核心部を抜け、右上バンドに上がる所。この後、スグ落ちる。

1ピッチ目の中間から上部。小石と砂が積もった右上バンドから凹角を登る。

2P目

35m、5.9

(テラス~右トラバース~スラブフェース直上)

キャメC4#0~0.3、ナイフブレード小×4

リード者:フー

去年このピッチをフリー化したときは、0.3、自打ハーケン、0.1、残置×2、の5本のランナーで登ったが、残置支点を2本使ったのが失敗だった。それはボルトラダーのフリー化ならば、ラッペルボルトや電動ドリルを使用しても良いと考える者が多いからだ。それ故、今年はこのピッチをトラッドで登り、それを全力で否定すると決めていた。そこがアルパインの岩場であるならばボルトラダーのフリー化は、まずルートファインディングとランナウトとハーケンを使うべきである。それでも登れない場合は残置を一切使わずにグランドアップの手打ちというトラッドボルトを使用し、それでも登れないようならば後世にそのラインを残すというのがアルパインの倫理観だ。これらの熟考を省き、いきなりラッペルボルトを打つという事は、アルパインの岩場をスポートの岩場にするだけの愚行だ。優れた先人達は、ボルトラダー率100%などというアホなルートは作っていない。優れた先人達は、開拓時にグランドアップによるフリーかボルトレスのエイドで登れなかった少ない割合の部分へ、ブランクセクションとしてボルトラダーを使用した。そんな少ないブランクセクションにフリーで登るというだけでラッペルボルト打ち整備するという事は、グランドアップ由来でないアルパインの倫理観に反するものを使用するという事で間違いない。またボルトラダー率100%というアホなルートでも、ラッペルボルトを使用した開拓や整備をするのは間違いだ。それはボルトラダー率100%ルートは言わずもがなアルパインの倫理観に反しているが、ラッペルボルトもまたアルパインの倫理観に反しているからだ。まずは壁がどのような状況でも、そこがアルパインの岩場であるならばラッペルボルトを打つ前にグランドアップの可能性を探るべきだろう。そしてグランドアップで登れないなら後世に残す。それが、優れた先人達が連綿と守り続けてきた日本山岳岩壁100年のクライミング史の重みであり、正当な倫理感を有した開拓者という、未来の自由な表現者達の当然の権利を守る事ではないのか。フリーで登るというだけで、現世のクライマーというだけで、アルパインの倫理観に反したラッペルボルトや電動ドリルを使い、権利を主張しすぎている。それは、先人が守り続けてきた倫理と歴史を破壊し、未来の表現者たちから自由を奪う事に他ならない。Bachar Yerianを見てみろ、40年以上前に全く節理の無いフェースにグランドアップで5.11cを開拓している。Clash of The Titansを見てみろ、35年以上前に全く節理の無いフェースにグランドアップで5.13bを開拓している。二つとも下見なしのトラッドボルトでの開拓で、我が国がいかにこの分野で遅れているかがわかる。アルパインの岩場にラッペルボルトで開拓している人間は、自分たちのレベルだけで考えてはいないか? そこが本当に人類にグランドアップで登れないのか? そこが本当に未来に託してもグランドアップで登れないのか? 先人という過去から開拓者という未来へ、グランドアップで登られる為のギフトである岩場を、そして100年の歴史を、勝手に自分たちの世代だけで変え、ラッペルボルトで汚していいのか。

≪おお~っと、出撃前の気合い入れフラッシュバック、脳内で1~2秒のイメージ表現が長くなってしまった≫

出撃前に持ち弾を確認する。カムは#0~0.3、ナイフブレード小5枚、ハンガーボルトセット1本、フック各種4、トラッドボルトは立ち込み打ちで打てない場合、ランナウトした状態でフックをかけて打てるだろうか。グレードに関係なくアルパインでのトラッドによる開拓やフリー化は不安との闘いだ。ビレイ点のテラスから、いきなり右トラバースでカンテを跨いでいく。この部分、スタート前に右上にあるクラックからC4#0.3をとらないと少し怖いのだが、身長が180cmくらいないとカムをキメるのが結構難しい。カンテを跨ぐとⅣ級くらいの簡単なフェースとなり、去年キメた#0.1の部分が見つからないのでハーケンを打つ。核心は傾斜が立ち、左上のカンテにはボルトラダーが見える。ここまで#0.3とハーケンの二つしかランナーをとっていない。周辺をよく見るとハーケンを打てるリスが散見できる。あまり明瞭でないリスなので一番小さいナイフブレードでも全部は入っていないが、3本のナイフブレードを離れた位置で立ち込み打ちして全部120cm以上のスリングを付け核心に挑む。核心はボルトラダーの右5mくらいにある短い垂壁だが、岩は硬く右上しながらトラバース気味にガバを繋いで越えていく。その上は少しランナウトするが傾斜が落ちⅣ級くらいなので問題はない。結局、今回もトラッドボルトが打てなかった。ハンガーのトラッドボルトを打つ文化を根付かせねば、このままではアルパインの岩場はラッペルボルトに飲み込まれ、アルパインはなくなってしまうかもしれないというのに。しかし、残置支点を使わないトラッドでのフリー化には満足。ちなみに、このピッチのボルトラダーは61年前の初登時のモノなので、オールフリーで登った方が安全だと思われる。

2ピッチ目の出だしのトラバース

3P目

35m、Ⅳ級

(右上草付き~右上バンド~ブッシュの凹角)

キャメC4#7と#2~3、タイオフ用のスリング&ビナセット数個

リード者:フー

中間の右上バンド部分で少し岩を触るが、基本ブッシュ登りのピッチ。グレードは低いが、ワイドギヤ無しだとプロテクション的にも精神的にも悪いピッチ。ビレイ点の右にある浅い溝状の草付きを登る。5mくらい登ると親指くらいの太さのブッシュで最初のランナーをとり、その4mくらい上にキャメ7がバチ利きくらいの岩穴が開いている。我々はキャメ6しかないので、かなり開いた状態で使用したが、ジプシーの6番あたりがレンジ的にも重量的にも良いのではないだろいか。あと、たぶんビッグブローは設置が難しいと思う。ここの乗り越し部分がこのピッチの核心なので、重くてもここだけのためにワイドギヤを持参した方がよい。ワイドギヤが足元にくると、左上にキャメ2~3がきく上向きフレーク状があるが見つけづらい。ここからは右上バンドをつたい、太いブッシュの凹角に入れば支点が良くなる。このピッチ、我々が何度も登り足場もできて最初よりはかなり良くなったが、それでも意外に傾斜があり悪いのでこの手のクライミングをしていない人にはここが核心ピッチになるかもしれない。初日はここまでにして、3ピッチ目の終了点にロープをフィックスして下降。

3ピッチ目の草付き

10月2日(晴れ)

朝、ヘッデンスタートで暗いうちに登山道脇の標高1370mの水場に到着。3日分の水、一人あたり6~7Lを汲む。岩壁の取り付き辺りでちょうど明るくなり、3人で3P目のビレイ点までユマーリング開始。皆、あまり軽量化していなので荷物は多めだ。その三つのザックを4P目からは二つにまとめ、リードは空身、あとの二人はザックを背負いユマーリングで荷上げというビッグウォールスタイルで登攀開始。フォローの荷物は20kg以上はある感じだ。

4P目

40m、Ⅲ級

(ブッシュのフェース~右のカンテ~大バンド)

ブッシュのタイオフ用スリングとビナのみ数セット

リード者:フー

カンテ左のブッシュが生えたフェースからカンテにでて、大バンドのテラスまで。ブッシュは太く、プロテクションも足場も悪くない。

ユマーリング隊がなかなか来ないと思ったら、フラットがベアーのヘルプに戻り荷物を受け取りユマーリングしていた。彼の機転がなければ、ここで1時間以上ロスしていたかもしれない。フラットのザックは30kgぐらいになっていた。さすが私と同類、毎日仕事で垂直の世界にロープ作業で生きる人間。しかも彼はアイラタの資格も持っているロープアクセスのプロ中のプロだ。

5P目

50m、5.7

(大バンド~2段チムニー~チムニー上ビレイ点)

キャメC4#0.5~1、ハーケン

リード者:フー

トポでは「砂付きバンドⅡ級」となっているが最後にある砂付き部分が汚いプアプロで危険なため、バンドの中間から右下に枝分かれしている一段下のバンドを行った方が安全。その場合は、まず上のバンドを行きキャメ#0.5~1を2~3個かためどりして2mのスリングでバンド外へのばし、バンドをクライムダウンで戻り、分岐から一段下のバンドへ行くという方法が良い。そうすれば下のバンドを行く場合でもリードは中間支点が上にあり安全。下のバンドを行くと一ヶ所大股開きする所があり、手が細かく2手で5.7くらいだろうか。下のバンドは2ルンゼF4の2段チムニーの下段下にでるが、リードはダブルロープのもう一本で下からプロテクションをとるとロープがかなり重くなる。F4は下段も上段もⅣ級くらいだが、下段は少し植生があり滑るので注意がいる。F4の二段チムニーを越えた部分にビレイポイントがある。

5ピッチ目の大バンド、そのまま上段を行くと、最後に蟻地獄のような日本一難しいⅡ級がまっている。

2段チムニーの上段をフォローするフラットをビレイ点から撮影。

6P目

20m、Ⅱ級

(スラブを左にトラバース)

ノープロ

リード者:フー

上部には白く美しい大スラブが広がる。左のスカイラインのカンテにトラバースし、ビレイ点へ

7P目

40m、Ⅲ級

(大スラブの左端辺りを登る)

ノープロ、カムは使える

リード者:フー

大スラブの左端あたりのバンド状を繋いで登っていくと、中央バンド大テラスに着く。

7ピッチ目を30kgぐらい担いでユマーリングするフラット。

8P目

40m、Ⅲ級

(テラス~右トラバース~ルンゼ状を直上~スラブを左上)

カム&ハーケン

リード者:フー

ビレイ点から右にトラバースし、ルンゼ状を登る。出だしの傾斜が立っている数メートルはガバガバだが浮石があるので、叩きながらチェックして登る。そこを越えると傾斜がおちた開けたルンゼとなり、左右二つの登攀ラインがあるが左にいき一段越えると、足元にしっかりとしたクラックがあるので、カムを3つ(#0.75~2)キメてビレイ点とする。

8ピッチ目の上半分をビレイ点から撮影

9P目

40m、Ⅲ級

(スラブ~大バンド)

カム

リード者:フー

白く美しい快適なルンゼ状スラブの弱点を登っていくと、バルコニーが左端にのある大バンドに着く。

この大バンドを50mほど行くとバルコニーがある。「日本の岩場」では直上でバルコニー至っているが、それは間違い。

10P目

55m、Ⅳ級

(大バンド右上~ルンゼ状~右トラバース~スッキリしたスラブフェースを直上)

キャメC4#0.1~3、ハーケン

リード者:フー

バンドを右上し2ルンゼの上部に入っていくが、距離が長く上部で登攀ラインがクランク状になるのでロープがかなり重くなる。スタートして15mほど行くと足元にカムが複数とれる部分があるので2ピッチに分けて登った方が良い。クライミングは右上バンドから幅が狭まり、最初に傾斜が立つ部分が少し脆いのでチェックを要する。その上は狭いルンゼ状で右上していくが浸み出しが多く植生もあるのでスリップに注意がいる。ルンゼ上部は直上せず、右トラバースして露出感のある岩を登る。プロテクションはカムやハーケンが使えランナウトはしないし、Ⅳ級とは思えないロケーションで素晴らしい。

二日目はここまでとし、10P目の終了点から9P目の終了点を経て、さらにⅡ級くらいのバンドを50m中央壁側にトラバースして大バンド左端にあるバルコニーに至る。バルコニーからはブッシュの懸垂下降で5m下にある大木へ、大木からは20mの懸垂でホテル丸山のある中央バンドに下り立つ。この日の夜は2℃くらいまで冷え込んだらしいが、私は「10℃くらいじゃない」と、いつも通り気温ボケしていた。それ故か、一番年寄りなのにホテル丸山の外の傾斜した道部分に寝て、さらに寝ている最中は頭を上から足裏で押し落とされるハメとなった。

大バンドから2ルンぜ上部を見る

10月3日(晴れ、夜から雨)

朝一からヘッデンでビミョーに空中な感じのユマーリングをし、前日の到達点までフィックスロープを伝っていく。

10ピッチ目のルンゼから右へトラバースする部分、クライミングは濡れて植生があるが見た目ほど悪くはない。

10ピッチ目をフォローするフラット

11P目

40m、Ⅲ級

(凹角~トンネルくぐり)

カム

リード者:フー

コーナー状の岩を登り、一人がやっと通れる狭さのチョックストーンがあるトンネルを抜ける。トンネルの抜け口には不安定な岩もあるので注意が必要。

11ピッチ目の凹角とトンネル

12P目

30m、Ⅱ級

(ブッシュの右上バンド)

ブッシュのタイオフ

リード者:フー

ブッシュの右上バンドを行くので岩登り度はゼロ。ブッシュ登りから大木を跨ぎカンテ状の地形を跨ぐと藪漕ぎとなり、上を見るとルンゼ状の樹林帯が上まで繋がっていた。岩壁を右に抜けた形だが、丸山の頂上まで歩いて行ける所まで来た事が確認できたので登攀完了とする。この終了点は、2001年以前の旧版「日本の岩場」の終了点と同じだ。

一応これで岩壁部分は抜けたが、右脇に抜けている感じなので何か腑に落ちない。11P目の終了点に戻り、まだ時間に余裕があるので我々が行った右ルートと2ルンゼの本ルートである左トラバースの間にある見栄えのする凹角を試登する事とする。これはルート図には載っておらず、少し草がうるさいが内容的には面白い。ベアーがリードしたがA0混じりで55m、終了点は大木。フォローした感じだとフリーなら5.10くらいではないだろうか。左奥には2ルンぜ本谷のF6が見え、その間には緩斜面帯が広がっている。その緩斜面帯を私が少し偵察に行き、今回の登攀は完全に終了とする。ここからは懸垂下降で今日中にベースのテン場に戻る。懸垂下降をしつつ古い下降用の支点を抜いたり、古いスリングを新しいものに交換したりして、最後の3~4ピッチはヘッデン懸垂で取付き下に下り立つ。看板裏のテン場に戻ると、平日だというのに団体さんが陣取っていた。仕方なく、もう一段下の河原沿いの少し寒いテン場で焚火をしていると雨が降り出してきた。今日中に下りてきたのは正解だったようだ。

10月4日(朝まで雨、日中は曇り)

昨晩からの雨は、明るくなって少しするとほぼ止んだ。今回は雨に降られる時間帯もあったが、結果的に止み間をうまく使い登れて良かった。タクティクス的には若者にもっとリードして欲しかったのだが、ビレイ点をユマーリングできる状態にするという観点から私がほとんどリードした。ビレイ点は去年少し補強したとはいえ1~7P目は30~60年くらい経っている年代物でボロボロ、8~12P目は雪崩で持って行かれ残骸二つ以外は何も無いといった状況だった。下部岩壁は岩が綿密なためリードしてビレイ点に着いたあと、スグ手打ちでハンガーボルトを打ち込む。休憩時間はほぼ無くリードして疲れた後にすぐハンマーを振るうので、二日目の昼くらいから結構ヘロヘロだった。若者達も初めての重荷を背負ってのユマーリングや、初めての壁中ビバークと頑張ってくれた。パーティーとして各々が得意分野を生かして助け合い、廃れてしまった好ルートをグランドアップで再生できた事が本当に嬉しい。森田勝も、彼が生きた時代の当たり前の倫理感で、自分が造ったルートが再生され喜んでくれているに違いない。

壁全体からこの登攀ラインを選んだ眼力、フリーで登るために弱点を巧みに繋ぎ合わせた絶妙なルートファインディング、登山靴の時代とは思えない高いフリー技術、森田勝、本当に素晴らしい。今回はラッペルボルトや電動ドリルの魔の手が伸びる前にここへ来て、大好きな森田勝のルートを救えて本当に良かった。もう老い先短い老兵だが、これからも一つでも多くの本チャンルートを、ラッペルボルトや電動ドリルの魔の手から救うために登っていくのが私の使命だ。

森田勝が1962年に開拓した右岩稜は丸山東壁の初登ルートであり、この壁でフリー率が最も高く変化に富んだ素晴らしいルートだ。丸山東壁はこの初登ルートの開拓後、ボルトラダーに飲み込まれていく。現在も大人気の「緑ルート」や昔は人気ルートだった「登研ルート」も、ボルトラダーが全支点に占める割合90%程度という「ほぼボルトラダールート」だ。そんなボルトラダーのルートが現在でも大人気だなんて、現在のクライマーの感覚と倫理観はどうなっているのだろう。私が現役だった30年くらい前ですら、すでに人工ならアメリカンエイドが王道で、「ボルトラダーは登らない」。アルパインの岩場にあるラッペルボルトルートは倫理的に認められないので、「そんなルートは絶対に登らない」。といった仲間たちが普通にまわりにいて、飲み会で盛り上がったものだ。ちなみに私がいた山岳会は、そこら辺にある普通の街の山岳会だ。歴史から何も学ばず、独自の倫理観も持たず、自分の主張がない、そんなのは本チャン・クライマーではない。今は「なんでもいい」という世代なのだろう。スポートクライミングの倫理観にドップリと犯されている事にすら気付かず、安全で安易なら「なんでもいい」のだ。

右岩稜の感想は全体的に岩は硬く、中央バンド大テラスまでの浮石はほぼ無い。そこから上も3箇所ほど浮石が少しあるセクションがあるだけでプロテクションも良好、しかも変化に富んだ壁をオールフリーで黒部の巨人に直接突き上げる唯一のルート。これが不人気ルートで緑ルートが大人気だなんて、民意の低さの底が見えないのがオソロシイ。たしかに1~3ピッチ目は少し悪く、たぶんこの部分で敗退しているパーティも結構いると思う。ただ、この程度の悪さで「ワルイと感じるとは・・・」悪場での耐性レベル低下の底が見えずオソロシイ。本チャンルートを登るということは選挙と同じで、支持するから、リスペクトするから登るのだ。あなたの清き一票で本チャン文化の流れが変わるのだ。

今回、ビレイ点の30~60年物のボルト部分は特に痛んだ数本を撤去し、グランドアップの手打ちでボルトとハーケンとナッツで補強して、スリングも交換した。右岩稜の中間支点は少し見つけづらいかもしれないがカムやハーケンが使える節理が意外にあり、現在のフリーレベルから見るとボルトの必要性は感じない。ゆえに中間支点にボルトは打っていない。安全に登り下り出来る状態である。

クライミング・データ

■クライミング適期

6月~11月上旬(ベストシーズンは9月~10月)

GWころは隣接する2ルンゼが普通に雪崩れるので自殺行為。その年の積雪状況によるが、2ルンゼのブロック雪崩と融雪期後の不安定な落石が落ち着くのは5月下旬以降。ただ、その後もシーズン初めの雨で2ルンゼの不安定な岩は落ちやすいので、梅雨明け以降が落石が落ち着き良いと思われる(積雪が少なかったシーズンは早くから登れる年もある)。ただ、梅雨明けから8月いっぱいは温暖化もあり、壁中はかなりの酷暑となる。逆に遅い時期は11月に入るとかなり寒く、雪が降る事もある。要約すると早い時期は落石の可能性が高く、その後の夏は死ぬほど暑く、冬は早いので、普通に初めて行くなら9~10月の一択かな~という事である。

■アプローチ

黒四ダムから黒部川沿いの登山道を下り、内蔵助谷沿いの登山道を登っていく。登山道が標高1420mくらいの所で2ルンゼの押し出しが上からぶつかってくるので、そこから岩がゴロゴロした2ルンゼの押し出しを登っていく。

■右岩稜のビレイ点の支点補強

去年2022年に我々が登った時は、4カ所のビレイ点に手打ちでそれぞれ1本ずつのボルトをうった。まず最初に、1P目のビレイ点に10mmのステンレス・グージョンを打ち込んだが結構時間がかかってしまった。そのため、そのあとは時間節約のためリングボルトに変更し、4P目と6P目と7P目のビレイ点に打った。

2022年の反省点としてはビレイ点に使用するボルトがプアなボルト(リングボルト)の場合、強度や耐久性の低さから再登するクライマーが不安に思い、新たなボルトを打ち足す一番の要因になってしまうという事だ。これは見た目にも岩壁の自然保護にも良いとは言えない。ここ右岩稜のビレイ点を例に見ても、1P目でハーケン5本&ボルト3本、2P目でハーケン2本&ボルト5本、3P目でボルト8本、と平均8本くらいの支点で構築されているが、どれもボロボロのリングボルトと節理の悪いハーケンで数は多いが危険な状況という有様だ。この問題の解決策はリングボルトよりは設置に時間がかかっても、よりロングライフで高強度なボルトを使用するしかない。まず、10mmのグージョンがベストなのは間違いないが、本チャンの手打ちで数を打つには時間がかかり過ぎる。強度と耐久性で見た場合、この10mmグージョンとリングボルトのあいだにあるのは、オールアンカー、カットアンカー、8mmグージョンあたりだろうか。まず強度の面で各アンカーをみて見ると、オールアンカーは径が10mmでもアンカーが中空のため8mmグージョンより劣る。カットアンカーはアンカー部分の外径は大きいが、ハンガーを止めるネジが8mm径で1cm弱しか入っていないので、これも構造的に見て8mmグージョンに劣ると思われる。次に耐久性の面でみるとオールアンカーは中空構造で先端に十字の切れ込みがあるため、劣化による強度の低下は一番著しいのは間違いない(古くなり荷重をかけると縦に割れる)。次にカットアンカーは少しでも緩んだ状態でテンションがかかるとネジ山が潰れるか、ネジが微妙に曲がりネジが回らなくなる。管理者がいない岩場でハンガーがクルクル回るカットアンカーは、施工不良の物よりこのパターンの物の方が多い。しかもカットアンカーは施工時にアンカーの深さをピッタリにするという、グージョン系より難しい一面がある。最後に仕事をする上で最重要ともいえる施工時間と施工の簡易性についてだが、私が手打ちで実験した限りでは径が最大で長さが最短のカットアンカーが最も時間がかかり、あとは径の順に10mmそして8mmと小さくなればなるほど、長さがあっても短時間で入った。やはりハンマーの手打ちでボルトを入れる場合は、長さ(70mm以下の場合)より径が太い方がはるかに時間がかかるようだ。トラッドボルトを目指す方で、ヒマな人はゼヒ実験してみて下さい。ちなみにリングボルトは8.3~4mm位(径は8mmでチップが入っているので)らしいがSDSドリルビットが0.5mm単位なので8.5mmを使っている。以上の理由から、2023年はアンカーもハンガーもオールステンレスで8mmのグージョンを使用する事とした。

2023年のビレイ点補強は、2P目(8mm×1本)、3P目(8mm×1本)、4P目(8mm×2本)、5P目(リングボルト×1本)、6P目(8mm×1本)、7P目(8mm×1本)、7P目と9P目の間にある懸垂下降用支点(8mm&リング)、9P目(リングボルト×2本)、10P目(ハーケン&リング)、11P目(ハーケン&ナッツ&リング)

2022年と2023年の2回でビレイ点に打った支点は、オールステンレスのハンガーボルト8本と、リングボルト9本、ハーケン2本、ナッツ1本、全種類の合計は20本。反省点としてはナッツとハーケンとハンガーボルトの比率をもっと高めたかったが、時間的制約がある中では難しかったという事だ。まず、ボルトより優先して使用しなければならないナッツとハーケンだが、これは1~7P目間のビレイ点ではあまり良い節理が無く使えなかった。1P目の終了点にハーケンが入った縦リスがあるのだが、斜めに入るフレーク状で叩いても良い音がしない。先人達がこのフレーク状縦リスのハーケンだけでアンカーにしていたのは、その頃の時代は岩壁から山頂まで登り切り懸垂下降をしない文化だったからであろう。逆に8~13P目(10P目は通常2ピッチ分)のビレイ点は良い節理が多く、カムやナッツやハーケンでビレイ点(下降点)がある程度は作成可能である。たぶん時間をかければボルトを使用せずナッツとハーケンだけで下降点を作れたかもしれないが、懸垂下降時のロープの擦れ、雪崩と落石の流路を外す、再登者の安全感覚による支点の打ち足し、という観点を考慮し短時間で作成したため、このような結果となった。

我々が登る前のビレイ点の状況は、1~7P目まではかなり古くて危険な状態ながらも存在はしていた。しかし8P目から上のビレイ点は9P目と10P目に残骸があっただけで、他の8、11、12、13P目のビレイ点は全く何も無かった。この部分はルンゼ状で雪崩と落石の流路のため、叩き落とされてしまったのであろう。それにしても残置の状況と「日本の岩場」の右岩稜のトポを見る限りでは、ほとんど大多数の人達が7ピッチ目の中央バンド大テラスを「バルコニー」と間違え、ここから懸垂下降をしていたのは間違いなさそうである。

■右岩稜の下降方法

まず懸垂下降以外の下降方法だが、今回の登攀終了点である12P目のビレイ点から、上へブッシュの斜面を登り丸山北峰に登頂し、歩いて下山する事も可能である。

懸垂下降する場合は、12P目の終了点からは太い木にスリングを捨てて懸垂下降するか、ブッシュ伝いにクライムダウンで下りる。11P目の終了点からは、トンネルの外にロープをたらし10P目の終了点まで懸垂下降する。10P目の終了点から9P目の終了点への懸垂下降は60mロープでなら可能、50mロープだと長さが少し足りないかもしれないが歩いて下れるバンドなのでたぶん大丈夫。9P目の終了点からはボルト2本のラッペルステーションまで懸垂下降。ラッペルステーションからは7P目の終了点まで懸垂下降。7P目の終了点からは6P目の終了点まで懸垂下降。6P目の終了点からは下にある4P目の終了点まで懸垂下降するが、ロープの回収時にかなりスタックするので注意が必要。回収時は4P目の終了点から懸垂で余ったロープでセルフビレイをとり、壁に向かって右側にバンドを行った所でロープが屈曲しない角度にして引き抜く。4P目の終了点からは60mロープなら、2P目の終了点→取り付きと、2ピッチ分を2回の懸垂下降で下りきれるが、テラスやブッシュにロープが引っ掛かりやすいのでオススメできない。逆に4P目の終了点からは60mロープなら1本(2セット)で懸垂下降した方が良い。

全体的にカンテやルンゼ、バンドやテラスなど立体的な地形をしているため、懸垂下降時にロープが岩角にすれスタックしやすい。それゆえロープの摩擦軽減のため7P目の終了点までは、先人が立派なラッペルリングを残してくれていた。8P目相当のラッペルステーションから上はスリングのみなので、再登される方がいましたら8~12P分の少しでも良いので捨てカラビナをして頂けると幸いです。特に8P目(ステーション)と9P目です。

9P目のビレイ点の残骸。雪崩の流路で1本は持って行かれ、残りの1本も素晴らしくお辞儀している。

10P目のビレイ点の残骸。やはり雪崩と落石でゴンゴンやられ1本は折られ、もう一本はペシャンコにされている。

撤去したボルトとスリング。暗い中で撤去したのでボルトとハーケンを一枚ずつ落として見つけられなかった。

拡大して見てね

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます