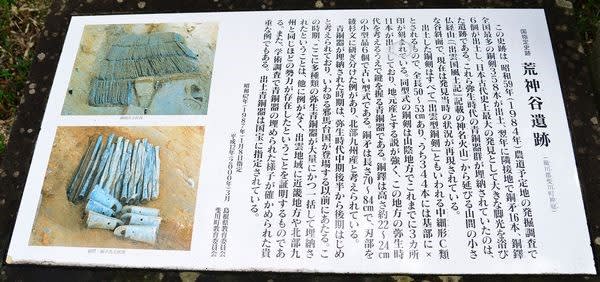

これまで出雲をめぐる学説は「出雲はない」が前提であった。ところが考古学によって「出雲はある」を証明した。今までの常識を覆した遺跡のひとつが荒神谷遺跡。1984年7月から島根県松江市の西方30kmの斐川町の農道建設予定地が発掘調査された。出雲国風土記に神名火山として登場する仏経山の北側に低丘陵が広がり、大字神庭字西谷という地名の谷で、須恵器の破片が見つかった。荒神谷遺跡の名前は既にこの段階でついていた。しかし古代史の常識を覆す大発見が行われるとは誰も考えていなかった。7月11日に荒神谷遺跡にトレンチが20か所設けられ、青銅の破片と銅剣が数本見つかった。青銅器文化は九州北部と畿内が中心であり、出雲にはないと信じられていたから教育委員会は大騒ぎとなったという。そしてさらに堀進めると銅剣はびっしりと並べられ、その数は358本にも及んだ。因みにこの地に神宝が埋まっていることは出雲国風土記が記録していた。大原郡神原の郷の段には、「天の下造らしし大神の御財を積み置き給いし処なり」 とあり、大巳貴命の神宝を祀った場所だったのである。

出雲には昔から剣の神を祀る習慣があった。銅剣は大国主の原型になった出雲の農耕神の御神体であった。これに対して大和朝廷は銅鏡を核とする祭祀を行っていた。それゆえ日本神話には天照が皇室の祖先の邇邇芸命にそれを授ける部分がある。大和朝廷は自分たちに従った地方の首長にも銅鏡を祀らせた。出雲では銅剣が荒神谷遺跡から出土されたが、その本数358は当時の出雲の神社の数とほぼ一致する。しかし出雲が大和の支配下に組み込まれると銅剣の祭祀はすたれた。この時期が4世紀半ばと考えられる。3世紀の出雲では古墳とは異質な四隅突出型墳丘墓が作られたが、370年頃になると出雲全域に前方後円墳が広まった。これは朝廷の出雲制服を意味している。日本書紀にも出雲平定に関する記事はある。崇神天皇が出雲の大豪族が持つ神宝を見たいといい、物部氏の同族の武諸隅という者が出雲振根のもとに行った。不在の振根にかわって弟の飯入根が神宝を差し出したことに怒った振根は弟を討ったという。この時崇神は飯入根の近親者の求めに応じて、吉備津彦と武渟川別を出雲に送り振根を討った。

実は出雲の荒神谷遺跡周辺を治めていたのは神門氏で、出雲国風土記にでてくる神門古禰とは振根のことだという。武渟川別は阿倍氏の祖先、吉備津彦は吉備氏の祖先であり、いずれも4世紀の朝廷の軍事行動の核となって活躍した士族である。天孫族という概念がうまれた6世紀よりまえに、いくつかの地方豪族は中央の有力者と同族だと唱えるようになっていた。

荒神谷遺跡から出土した358本の青銅剣