キャプテンが嘆いた組み合わせ

大会前、最後の練習を行う、前日か前々日だったと思うのですが、キャプテンから連絡が入りまして

「最悪です。ほんとに、自信なくします・・・・。いつものくじ運の悪さが出て、予選リーグは強いところばかり当たります。しかも、開会式直後の第一試合ですよ・・・」

と嘆いてきました。

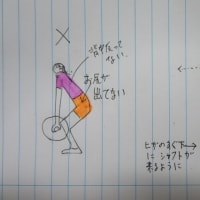

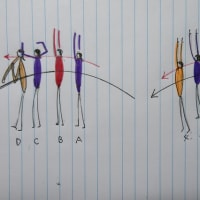

詳しく聞いてみると、今回は参加チームがちょっと少なく、大会の組み合わせは下図のとおり、4チームずつのリンクリーグで予選が行われ、上位2チームが決勝トーナメントに進出するというものでした。

大会数日前の抽せん会にキャプテンが参加したところ、当チームはBパートのe(○囲み)となり、開会式直後で緊張も取れず体も動きにくい第一試合目に、決勝トーナメント進出の常連チーム(○囲みのf)と当たってしまったというのですね。特に12月の寒い朝だと、選手の力が出にくいと思う・・・。というものです。

キャプテンとしては、Aパートのc(○囲み)に、先般練習試合して2セット取った隣町のチーム(ここも、決勝トーナメント進出の常連なんですが・・・)がいるので、そのパートに入った上でシードチームとの対戦が避けられれば、初の決勝トーナメント進出が見えてくるとの期待を抱いていたようでした。

しかし、冬の大会の第一試合目に、いつも決勝トーナメントに上がるチームと対戦しなくてはならないということに、失望したという次第でした。

素晴らしい組み合わせだと評価した理由

キャプテンの気持ちは分かりますけどね、まあ、そんなに自分を責めなくてもですね・・・・。参加数が少ないというのは、ほんとにバレーが好きで、スケジュール調整できたチームのみが出場したということでしょうし、自分たちのランクが下位であれば、強いチームと当たらないようにするというのは土台難しいのです。

ただ、私は、そういう消極的な意味だけでなく、もっと積極的な意味で「結構、いい組み合わせではないか!」と思ったのです。

その理由は次のようなものです。

相手は決勝トーナメントを見据えたスロースタートをする可能性がある

相手は決勝トーナメントの常連ですから、準決勝に照準を合わせて来る可能性があります。我チームにも勝利するという前提で準備することが十分期待できるのです。

と、なるとスキが生じる可能性がでてくるのですね。

そこを立ち上がりに一気に畳みかける方法はないものでしょうか。

実は、これがあるのです。

立ち上がりというか、試合開始前の練習で相手が動けないように持って行く裏ワザなのですが、寒い日の第一試合に持って来いの戦術なのです。

「戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり」という孫子の兵法をそのまま実行するような奇策です。

その方法を簡単に説明しますと以下のとおりです。

寒い朝の体が動きにくいところにつけ込む

開会式が終わって、午前9時20分の試合開始ということですが、冬の寒い朝の第一試合は、体の動きが悪くなる可能性があるのは事実です。

感覚と体の運動能力に差が生じることが懸念されます。

実は、そのことこそが我チームにとって、狙いどころだと選手に説明したのです。

体の動きが悪いのは相手も同じ、アップをしていても、乗らない選手が1人~2人出て来るものです。

そこをつけ込むのですね。

でも当方も体が動かないというのでは、ダメですので、当方は

1 試合当日の朝、家で入浴をして体を目覚めさせ

2 会場に向かう前に小学校の体育館に午前6時30分に集合し、

ここでウォーキングからはじめて、スパイクとサーブまで打ち、

ひと汗かいてから会場入りする

3 会場では、午前9時ころ、アミノ酸を各自3錠~5錠くらい摂取

します。

この方法により、当方の選手の体が温まりますし、動きが格段によくなるのですね。

相手は第一試合でも、当方は第2試合目の感覚で試合する状態を作ることができるのです。

言わば相手の寝込みを襲うようなもので、この戦術は寒い朝の第一試合で最も効果を発揮する戦術なのです。

戦いの前に勝負を決める裏ワザ

さらに、戦う前に相手の戦意を喪失させる裏ワザを使います。

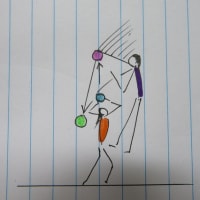

その具体的方法ですが、開会式直後の練習(公式練習前のアップ)で、ワンマンレシーブをやるのですね。

このワンマン、コート半分をフルに使い、体育館にいる他のチームの選手や役員全体が注目するくらいの大きな音(スパイクのミート音)を立て、レシーバーも球拾いも大声を出しながらやるのがコツです。

レシーバーは、激しいスパイクに体をぶつけ、フェイントボールに全力で突っ込み、コートを走り回り、気迫溢れるプレーをします。

で、当方のテンションを上げ、相手の戦意喪失を狙います。

これ、かなり効くのです。両方のチームにですね。

そんなレシーブが会場でできるだろうか?という疑問が・・・・

ところで、鹿児島のチームはまだこの時点では、ワンマンレシーブ等の練習を日ごろの練習で行ってはいませんでした。

ですから、選手たちの中には「そもそも、そんなに気合いの入った激しいスパイクがレシーブできますかね・・・・。」という不安を抱く者が現れました。

もちろん、素人の選手もいるわけですから・・・。もっともな不安ですね。

しかし、そこに、種や仕掛けを講ずるのです。

詳細は後日紹介しますが、大きな音を出し、激しいスパイクレシーブをさせるように見せますが、そこは、球出しをする監督がレシーバーが手を出しているその手を狙ってスパイクするのです。レシーバーは構えて手の角度を一定にしておけば、レシーブできることになります。

とは言え、監督も年(私ですが・・・・)ですし、機械のように正確なスパイクボールがいくわけではありません。

寸分たがわずボールが来るということはありませんから、レシーバーも若干は動かないといけません。レシーブの際、床に転がることも生じます。これが、適度に出ると、またいい感じなのです。

この約束事は、選手にも伝えておきます。

球出しするボールの種類と本数等

スパイクレシーブは3本(まだ、体力不足でバテますので3本にしました・・・)。そこからフェイントを4本出します。コートいっぱいに走って滑り込んで拾うようなフェイントですね。

これも、指導者がぎりぎりの球出しをして、レシーバーは全力(これがとても大事)で追いかけ、レシーバー及び球拾いはもちろん、指導者も「いけーっ!」等と大声で応援します(これはさらに大事)。素人の選手については、スパイクボールはややゆっくり打ち、フェイントレシーブよりワンタッチボールを追いかける感じで、床に滑るのはせず、コートの外まで走ってボールを追いかければボールに触れそうだというような、大きな山形のボールを投げてあげます。初心者には、全力で走らせればよいのです。

目標は相手チームの選手や監督が思わず、こちらの練習を見るくらいに・・・というところです。

一人7本ずつですが、レシーブに入る順番は、あらかじめ決めておき、レシーブのうまい人を先に行わせますが、2番目に一番うまい人を持ってきます。

交代ももたもたせず、監督は一定のリズムのままボールを出し続け、それに遅れないように選手は交代してコートに入るなど、次から次にテンポよくやることが大事です。

全員が終わるのに、概ね3分くらいですが、会場にいる多くの人が注目するように大きな声と音を出してやれれば、ほぼ完璧です。

最後は公式練習をしっかり見せて仕上げする

公式練習は、自分たちの練習としても大事ですが、デモンストレーションとしての意味も無視できません。ここも、そつなくテンポよくやることを意識します。

公式練習の方法は色々ありますが、今回は次の要領で行うこととしました。

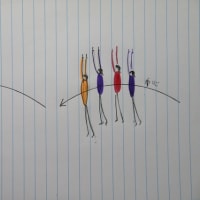

最初にセミくらいの投げトスで、アタッカーとセッターに次々にスパイクを打たせます。

1分経過したら、前衛中衛が全員入って、中衛センターにチャンスボールを入れつつセッターのトスでスパイク練習をし、最後の1分間にサーブも打ちます。

で、相手チームの公式練習が始まったら、逆サイド(相手チームのコート)の後方のスペースに移動してサーブカットを2分程度行うというものです。

実は、鹿児島のチームもこの辺は一応心得ているのですが、より、きちっとこなすということを意識させ、それを、そつなくできれば、メンタル面での効果がかなり期待できるので、公式練習方法についても確認し、最後の練習日にシュミレーションしました。

相手の反応

大声で練習されるというのは、相手にとっては、集中力を欠くことになります。試合前のアップも集中できないと、うまく進みません。

結果、当方の気迫を見せつけることで、相手の動きが極端に悪くなることが期待できるのです。

当方の効果

ワンマンで速いボールに反応するという感覚が体に宿って、ボールに対する反応がよくなります。

準備をそつなくこなしたという意識が落ち着きを生みます。

テンションが上がり、いかにも、行けそうだ・・・という気持ちになりますし、

大きな声も出るようになるのですね。

試合で期待される効果

相手チームはサーブで崩され、スパイクが決まらなくなり、立ち上がりで崩れてしまいます。そこを一気に攻めて、立ち直れないまでに叩いてしまうのですね。絶対に力を緩めてはなりません。

おわりに

選手には、最後の練習の時この説明をし、

「今回の、コンディション作りの最大の目的は、このワンマンレシーブと公式練習で最大限に体が動き、そつなくこれをこなすことができるようにするというところにある。相手が集中力を欠いたり、戦意を喪失すれば、試合では相手が勝手に崩れて行く。朝のワンマンに向けて、集中して取り組むように!」

と、まあこのように言い聞かせて、その後、言わば大会当日会場で行う、練習のための練習をさせたわけであります。ある意味、芝居を打つようなこの戦術ですが、選手は活路を見い出すべく、ほんとに健気に取り組んでくれました。

以上です。

試合当日のコンディション作りについては、前日の睡眠や食事などと合わせて、後日、もう少し詳しくお話します。

blogramランキング参加中! ←応援(クリック)していただくと嬉しいのですが・・・。頑張って、記事をアップしていきますので・・・どうかよろしくお願いします。

こちら↓では当ブログの見どころやバレーボールの人気ブログを紹介中です。どうぞ、ご覧ください。![]()

![]()

にほんブログ村

うちのチームも公式試合前は、UPし体を温めたり、試合直前まで肩にカイロを^^

朝早くから体育館をお貸しいただけるところが少ないので、早朝練習は早めに行き体育館をうろうろジャンプです。

で、準備手伝いをし、なるべくセンターコートを1番に取るという。。。笑

プレー前から、すでに試合は始まってるんですよね!

この行動は、怪我防止にもすごくいいです!!

きっとどのチームも分かってらっしゃるのですが^^。。。

そつなくこなす!!!!!

ができてないんですよね。

私も見直したいところです。

有り難うございました。

で、問題は、それができるかってところなのです。

鹿児島の場合も前例がないので、当初、職場の道場を使う準備をしていたのです。スパイクもサーブもゴム紐張ればできますのでね・・・。

そうしたら、コーチが少女バレーの監督しているというつながりで、学校を借用してくれたのです。

周囲の助けがないとできませんでした。

また、せれママさんが言われている準備の手伝いですが、これも、極めて有効だと思い、私も選手には奨励しています。

アップやストレッチの一環になりますし、姿勢として協会に協力することは大事です。また、役員や審判、あるいは強豪のチームの選手と知り合いになっておくというのは、とても大事なんですね。

ミュンヘンオリンピックで男子を優勝に導いた松平康孝監督はその目的で、大会前に欧州遠征をしてオリンピックで審判を務めるメンバーと顔をつなぎ、カラーテレビなど日本製の電化製品を送りました。結構、バレーボール以外のところでの戦術も大事なのです。

センターコートを取るというのは、やはり、自分たちの存在感を他のチームにアピールするということや、練習しやすいなどといった理由からなのでしょうね。

せれママさんのチームがやることですので、何か、そこに戦略があると思うのです。ぜひその点もお聞きかせ願えませんか?

せれママさんのコメントにはいつも、なるほど・・・・と、こちらが思わされます。

ちなみに私は試合をするコートの南側か東側のコートを取るように指示していますが・・・相手チームがコートにこだわらないチームの場合、じゃんけんに勝つと、サーブ権もコートもいいほう(眩しい窓を背にして戦える)をもらえるってことになるからなんです。

だいたい、よいほうのコートは取り返されてしますますけどね・・・。

謀攻篇のなかに戦わずして勝つことについて記されていますね。磯野さんの「朝のワンマンに向けて、集中して取り組むように!」は凄い発想だと思います。また、それを実現する磯野さんは流石ですね。

私は第一試合で戦う上で重要なポイントの一つに「声出し」がありますね。体が温まっていない時にどうしたら声が出せるのか?色々考えましたね。そこで一つの策を思いついたので、やってみました。

私のチームのちょいとした策は「声だし担当」を任命します。(笑)

これ何かと言うと、皆で声だそうと言っても、恥ずかしくて声が出せないという方・・・いますよね。あるいは自分のプレーに自信がないから、声を出し励ますことが逆に相手に失礼だと思っている方・・・いますよね。

口で説明し頭では理解していても、いざコートの中に入ると上記のようなことが原因で声が出せません。

それを打破する為に、まずチームで一人「声出し担当」を任命します。最初は出来ればチームの中で性格的に明るく、前向きな人がベスト。(部長、キャプテン以外で)任命する際はチーム全員の前で指導者が任命します。

Aさん、次の大会「声出し担当」お願いします。ここから先が重要で、Aさん以外の人が声出しをさぼったら責任はAさんですよ。と説明します。そうすると、Aさんも含み、周囲からは「え~っ!!本当ですか?」と言われます。幾らAさんが頑張っても周りがさぼると、その責任はAさんです(笑)と再度言います。

そうすると、気が小さい人、縮こまってしまうような人でもAさんの責任にならないように精一杯声を出すのですね。またAさん自信も自分が「声出し担当」ということで精一杯声を出します。そうすることによって、皆の声がチームの

パワーとなり、ネガティブな事なんか考える暇もありません。(私の経験上、コートの中で縮こまってしまう人は、失敗する自分を想像して縮こまってしまうので、それを払拭させたかったのです。)とにかくよく声を出すのですね。不思議なものでプレーが上手ではなくても、威圧感みたいなものがあるのですよ(笑)

ただ注意して頂きたいのは、指導者は多少遊び心を持って頂きたいです。いきなり目の色変えて任命しても駄目なのです。あくまでも目的は「声を出し易い環境を作る」ことなのです。

これが習慣付くと声を出すことが当たり前になるので、効果大ですよ。

今では大切な戦術の一つだと思っています。(笑)

長々とすみませんでした。

両サイドのチームを見れるということです。

光は、カーテン当で遮光されてますので。

ただ、玉が転がると、両サイドに飛んで行きますが。。。笑

そうならないバレーをしようとするので、強打もセッターへと返そうと、気合いは入りますね!

声だしはもちろんですよ。

後はライトのまぶしさ加減や、天井の低さ、床の滑りやすさも、慣れと同じで確認しながらします^^

で、ポンさんがコメントされた、この「声出し担当」について、よければ、先日のせれママさんの「爪切り、髪切り」情報のように、このコメントでなく、大きな文字にした記事としてアップし、みなさんに提供したいのですが、いかがでしょうか。

それから、最近はコメントのほうがかなり、よい情報があるってな状況になってきているので、せれママさんやポンさんから提供いただいた情報について、それらは記事に大きくして出すようにさせていただきないかな・・と思うのですが、どうでしょうか。

ポンさんやせれママさんの出される情報というのは、選手や指導者がみな欲するところの情報だと思うのですね。ご協力いただくと嬉しいのですが・・・。

とにかく、私は今年を最後に国体競技からも外された9人制について、盛り上げるべく、その面白さを伝え、体験していただきたいのです。

どうか、ご検討方よろしくお願いします。

ご了承いただけたら、提案者の名前と共に記事としてアップしみなさんに紹介したいと思うのです。

どうぞご自由に。私は磯野さんのような知識はありませんが、お役に立てるのであれば喜んで協力致します。記事にするのに許可など必要ありませんので、ご自由にお使いください。

私の情報は、本当にただの1主婦情報で、知識も技術もありませんが、ご協力できることが嬉しいことでもありますので!

ポンさん同様、許可なんていらないですよ^^

よろしくお願いいたします。

これからも宜しくお願いします。

多角的に検討できるので、心強い感じがいたします。今後ともよろしくお願いします。