にほんブログ村

意識の統一と動くタイミング

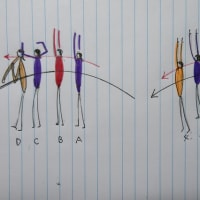

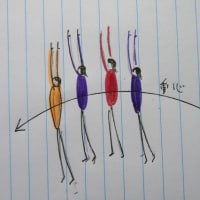

相手チームのトスがアタックラインよりちょっと後ろくらいに上がった場合などは、相手チームのアタッカーによってブロックしたほうがいいのか、ブロックせずに下がって、チャンスボールを受ける体勢で守ったほうがいいのかについて、チームが意識を統一しタイミング合わせて動く必要があります。

これが、バラバラだと、ブロック陣と後衛両サイドの間にスペースが空いたり、逆に選手が重なって、思いもしないところにミスが出たりといったことになりかねません。

「チャンス、チャンス」と声を出して下がるか、そうした声がない場合はブロックについてコースを塞ぎ、足長のスパイクをレシーブさせるなどの対応要領を日ごろの練習で身につけておき、相手のアタッカーの状況によって守り方を変え、しかもそれを組織的に行うということが大事かと思います。

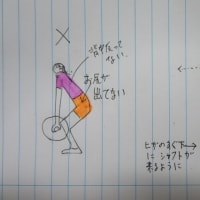

ネットから離れたトスだと鋭角に打って来るアタッカー

通常、スパイクはネット際のトスだと鋭角に、離れたトスだと足長に打って来るってのが常識ですけど、

打点の高いアタッカーは、ネット際だとブロックの上を抜くべく足長にスパイクしますが、ネットから離れた時にはブロックの横を抜きやすいものですから、返ってクロスに角度のある鋭角なスパイクを打って来ることがありますので、注意が必要です。

中衛センターと後衛の3人がさばけていればかなり楽

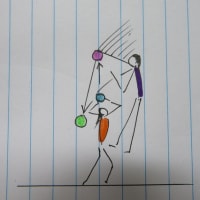

ブロック陣の中には個人の判断でブロックに跳ぶのか、下がるのかを決めるという場合もあります。

組織として対応を決めていても、人間のすることですからうまくいかない場合も生じるわけです。

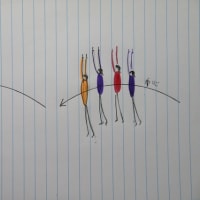

そういう場合でも、バック両サイドと中衛センターがまず、ブロック陣の動きを見てポジション取りし、その動きに合わせて後衛センターが残りの部分をカバーするといった感じの対応ができると、かなりいいですよね。

こういうさばけたレシーブ陣がいれば、ブロック陣はかなり自由に動けて、次の攻撃への流れもスムーズなのです。

また、基本のポジション取りは決めつつも、セオリーどおりいかない場合は、各選手が判断して動けるような感覚を身につけるよう、日ごろの練習でやっておくといいかと思います。

セオリーどおりにいかないように相手チームは仕掛けてきますし、実際そういう場面が少なくないですからね。

こちら↓にも、他のバレーボール愛好家の記事がありますよ。どうぞお立ち寄りください。

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます