「出石家老屋敷」から出て来ました。

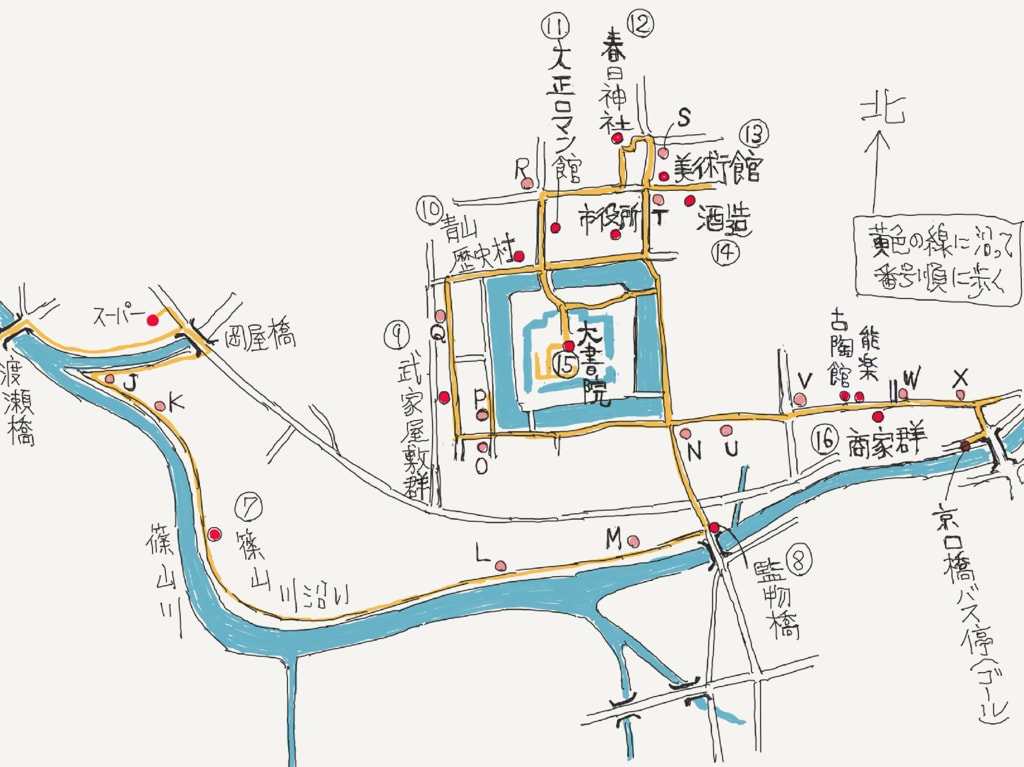

地図の黄色の線に沿ってウォーキングします。

今は、②番の家老屋敷にいます。

家老屋敷の道を挟んですぐ前には、「勝林寺」がありました。

本堂

ここにも親鸞聖人像

隣の福成寺と同じで、いざというときは城壁の役目があったのかも?……。

ここから東へ歩きます。

出石城跡の正面にやって来ました。

少し前に見えている木の橋は”登城橋”、奥の櫓は”西隅櫓”です。

上の地図のC地点にあったのは、”旧出石町役場玄関車寄せ”です。

この前を通り、城跡の東側を登ろうと思います。

紅葉が素敵でした。

この有子橋を渡って、城跡に入りました。(上の地図のDの位置にあった橋)

工事をしていたので、作業が中断するのを待って渡らせてもらいました。

ここからすぐのところを左に折れると、「諸杉神社」があります。

ここも、黄色、赤のグラデーションが綺麗でした。

諸杉神社の境内にあった「川下神社」です。

静かで穏やかな境内

諸杉神社の拝殿にやって来ました。

仙石氏の城主時代は、参勤交代からの帰国に際して、城主自ら参拝するのが習わしであったと言います。

ここから、次の観光場所の「出石城跡本丸 感応殿」に向かいます。

この鳥居をどんどん上がっていくと、稲荷曲輪(有子山稲荷社)があります。

そのずっと上には、「有子山城跡」がありました。

標高321mに遺された戦国時代の山城です。

天正2年(1574年)に、但馬守護山名祐豊(すけとよ)によって築かれました。

(家老屋敷に展示されていた有子山城の写真……、東西約740m、南北約780mもある大城郭です。)

321mの上まで登ると、出石を遥か遠くまで見晴らせる絶景が見れるそうです。

(片道1時間、見学時間も入れて往復2時間半もかかるので残念ながら諦めました。)

本丸跡までやって来ました。

前に、「感応殿」が見えます。

地図の黄色の線に沿ってウォーキングします。

今は、②番の家老屋敷にいます。

家老屋敷の道を挟んですぐ前には、「勝林寺」がありました。

本堂

ここにも親鸞聖人像

隣の福成寺と同じで、いざというときは城壁の役目があったのかも?……。

ここから東へ歩きます。

出石城跡の正面にやって来ました。

少し前に見えている木の橋は”登城橋”、奥の櫓は”西隅櫓”です。

上の地図のC地点にあったのは、”旧出石町役場玄関車寄せ”です。

この前を通り、城跡の東側を登ろうと思います。

紅葉が素敵でした。

この有子橋を渡って、城跡に入りました。(上の地図のDの位置にあった橋)

工事をしていたので、作業が中断するのを待って渡らせてもらいました。

ここからすぐのところを左に折れると、「諸杉神社」があります。

ここも、黄色、赤のグラデーションが綺麗でした。

諸杉神社の境内にあった「川下神社」です。

静かで穏やかな境内

諸杉神社の拝殿にやって来ました。

仙石氏の城主時代は、参勤交代からの帰国に際して、城主自ら参拝するのが習わしであったと言います。

ここから、次の観光場所の「出石城跡本丸 感応殿」に向かいます。

この鳥居をどんどん上がっていくと、稲荷曲輪(有子山稲荷社)があります。

そのずっと上には、「有子山城跡」がありました。

標高321mに遺された戦国時代の山城です。

天正2年(1574年)に、但馬守護山名祐豊(すけとよ)によって築かれました。

(家老屋敷に展示されていた有子山城の写真……、東西約740m、南北約780mもある大城郭です。)

321mの上まで登ると、出石を遥か遠くまで見晴らせる絶景が見れるそうです。

(片道1時間、見学時間も入れて往復2時間半もかかるので残念ながら諦めました。)

本丸跡までやって来ました。

前に、「感応殿」が見えます。