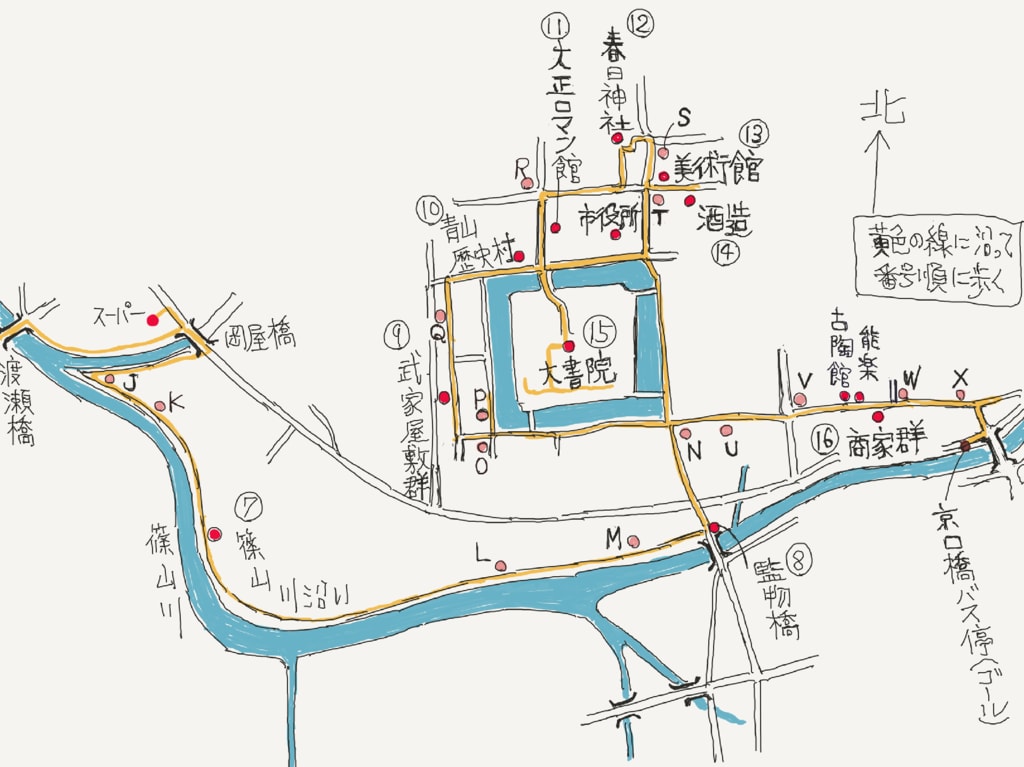

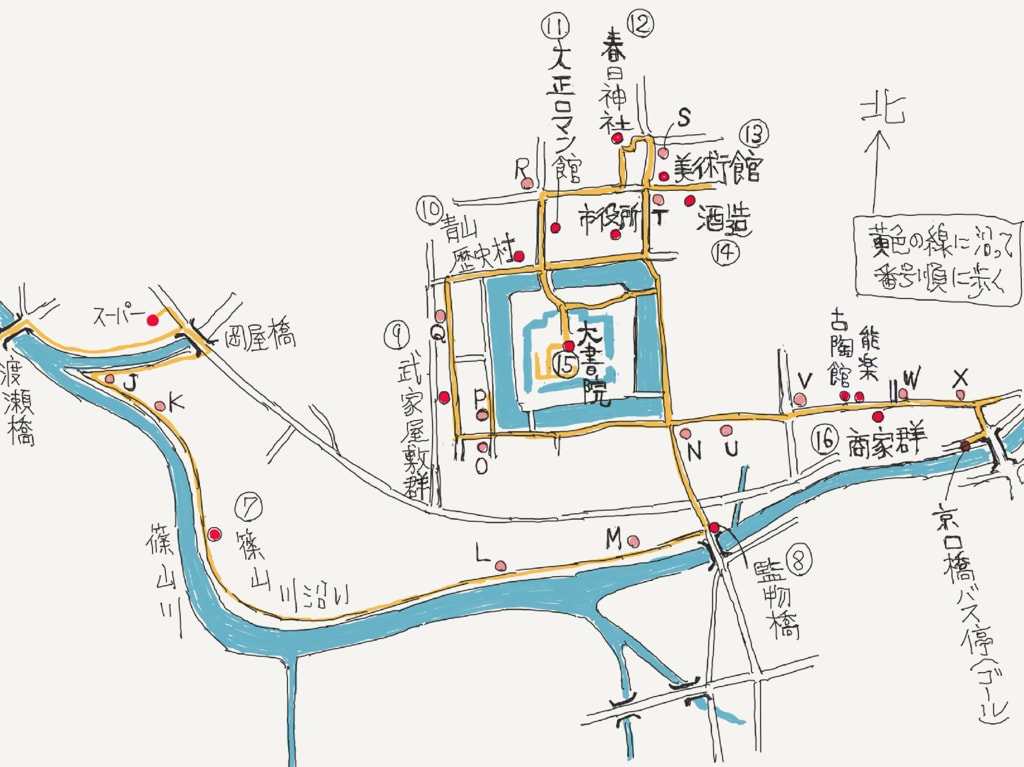

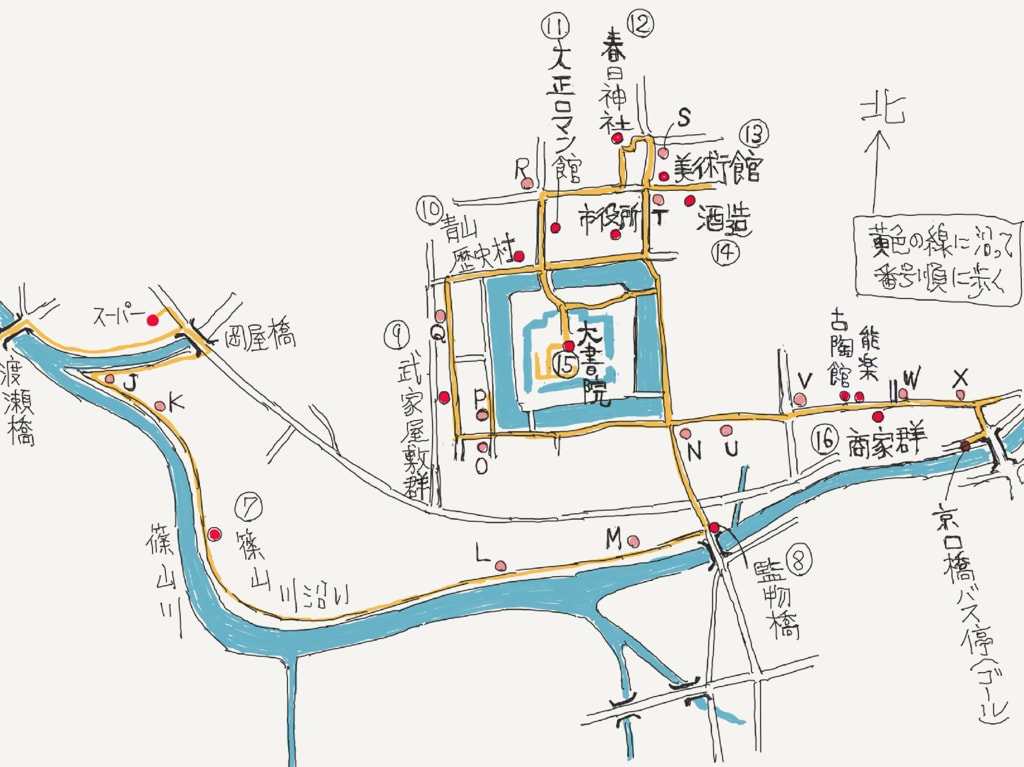

地図の黄色の線に沿って、番号順に観光ポイントを巡ってウォーキングをしています。

今は、篠山城跡の南東のコーナーにある外濠にいます。

このコーナーを濠と反対側に曲がって、東へ歩きました。(地図のN地点)

以前に見た、箱寿司の店の前を通ります。

(箱寿司は、大阪寿司とも言われ、木製の型にエビや魚の切り身と酢飯を重ねて詰め、押して四角い形に整える寿司です。)

東へ「河原町妻入商家群」を目指して歩きます。

少し歩くと、右手に素敵な古民家がありました。

”Jasminetima"と木の洒落たプレートにありました。

ここは、篠山の人形ギャラリーとランチ&スイーツの古民家カフェのようです。本日休業になっていました。

(神戸から篠山へ移り住んだ人形作家が営んでおられるお店だそうです。蔵に人形ギャラリーがあるそうでした。左手に見えている蔵でしょうか?。)

ここからさらに東へ歩きます。

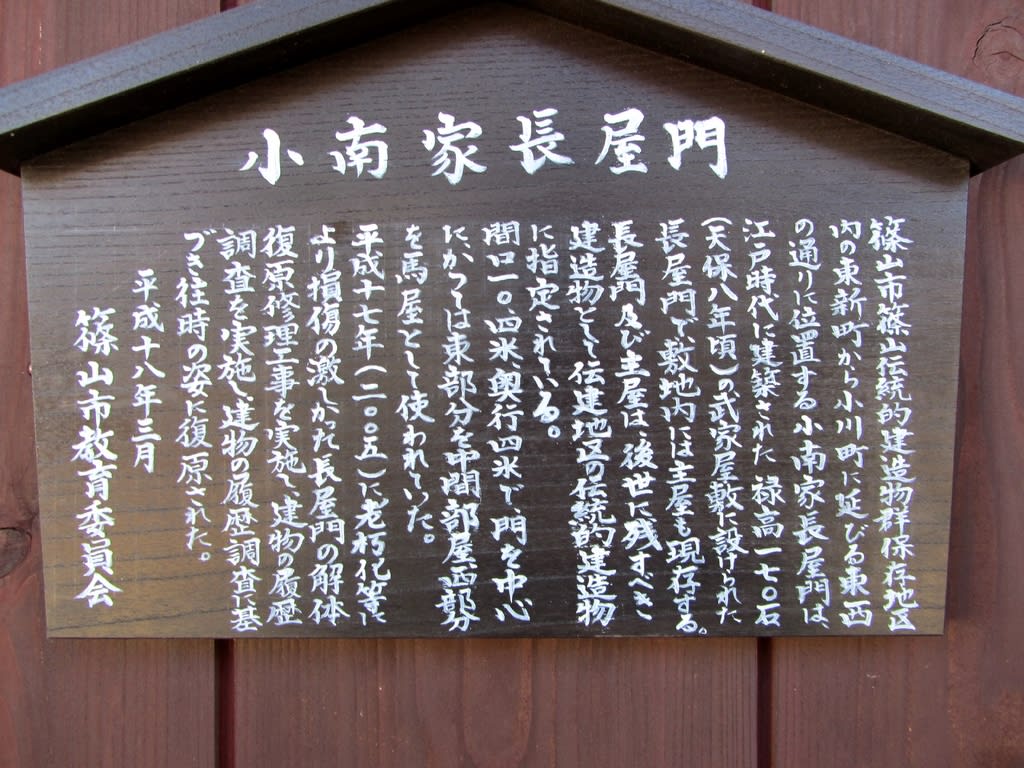

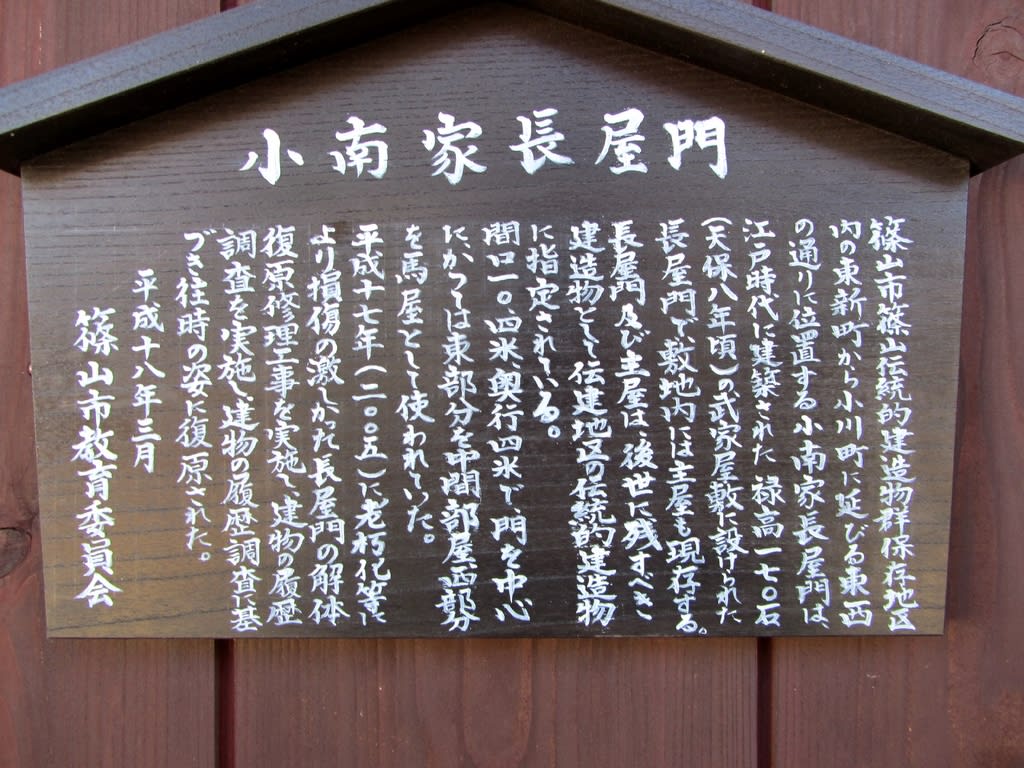

少し歩くと、右手に、「小南家長屋門」がありました。(地図のU地点)

もう少し、東へ歩くと妻入商家群に着くと思います。

架黒岡川にかかった小さな橋を渡ります。

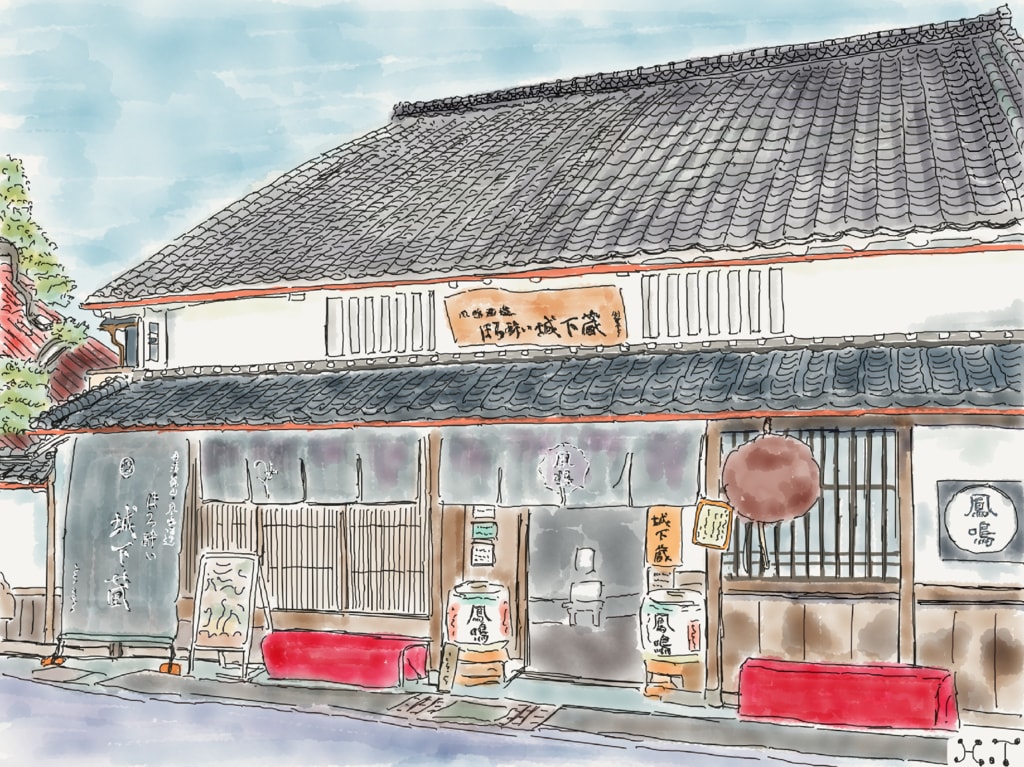

橋を渡って、すぐに最初の”妻入商家群”が見れました。

この道を、さらに東へ歩きます。

地図のV地点の交差点にきました。

この右手の横断歩道を渡ると、河原町の商家群があります。

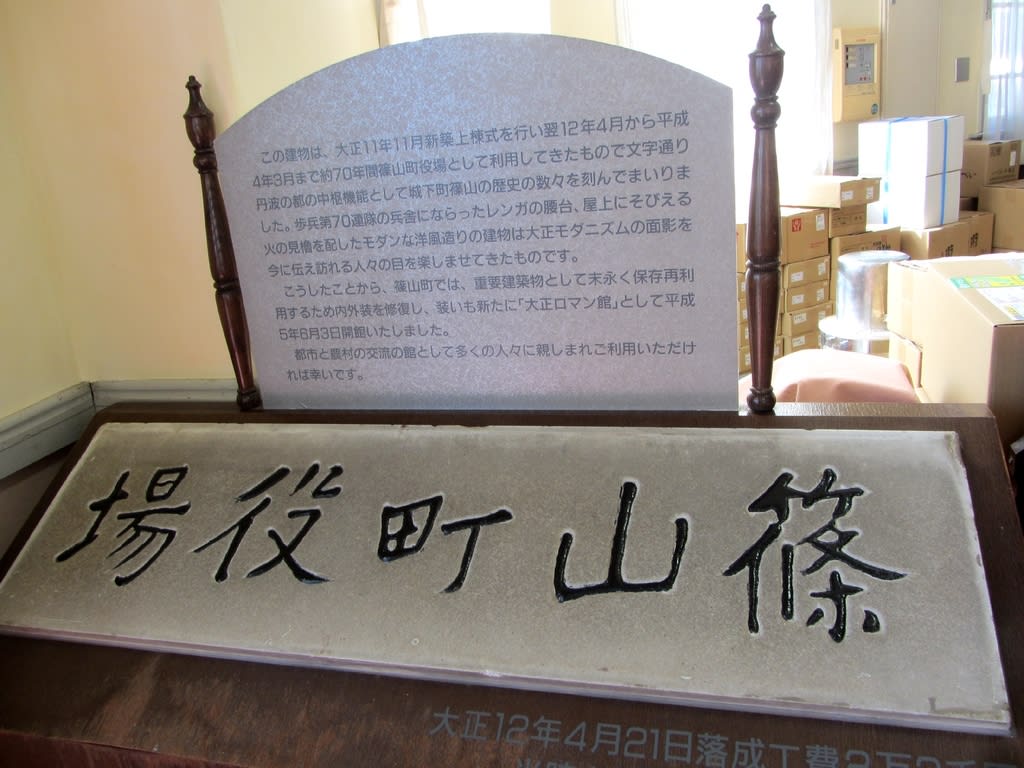

入り口の休憩所にあった観光案内の説明板です。

今は、篠山城跡の南東のコーナーにある外濠にいます。

このコーナーを濠と反対側に曲がって、東へ歩きました。(地図のN地点)

以前に見た、箱寿司の店の前を通ります。

(箱寿司は、大阪寿司とも言われ、木製の型にエビや魚の切り身と酢飯を重ねて詰め、押して四角い形に整える寿司です。)

東へ「河原町妻入商家群」を目指して歩きます。

少し歩くと、右手に素敵な古民家がありました。

”Jasminetima"と木の洒落たプレートにありました。

ここは、篠山の人形ギャラリーとランチ&スイーツの古民家カフェのようです。本日休業になっていました。

(神戸から篠山へ移り住んだ人形作家が営んでおられるお店だそうです。蔵に人形ギャラリーがあるそうでした。左手に見えている蔵でしょうか?。)

ここからさらに東へ歩きます。

少し歩くと、右手に、「小南家長屋門」がありました。(地図のU地点)

もう少し、東へ歩くと妻入商家群に着くと思います。

架黒岡川にかかった小さな橋を渡ります。

橋を渡って、すぐに最初の”妻入商家群”が見れました。

この道を、さらに東へ歩きます。

地図のV地点の交差点にきました。

この右手の横断歩道を渡ると、河原町の商家群があります。

入り口の休憩所にあった観光案内の説明板です。