今年は 4月から 9月まで 2巡目の四国別格二十霊場の

お参りを終え ツアーで 10月に高野山への

満願御礼 奥の院への お参りには 参加ぜず

個人的に 南海電鉄で行こうと思っていた所

『錦秋の高野山とこうや花鉄道「天空」ご乗車』の

観光ツアー代金11,500円が

40%の全国支援金 4600円引き

その上 平日は 3000円のお買い物クーポン券付きの

超お得な お参りツアーでない 観光での日帰りツアーで

昨日は 高野山へ 行ってきました

7時集合 何時もの三木・緑が丘集合でしたが

乗車前に 今回は 何時もの体温などのチェックシートの他に

コロナワクチン3回以上の接種済証と

免許証などの身分証明証をし提示

本人確認の上で バスに乗車

もう一箇所 西神中央からの乗車があり

今回の参加者は 御夫婦で16組の32名 と

後は 私の様な女性の一人参加が7名の39人で

バス満杯の乗車で 出発です

お参りツアーで 10年前だと 参加者も多く

40人以上の 時も 多くありましたが

段々と参加者が減っていき

コロナで 益々 現象気味でしたが

20名前後の 参加者でした

でも 今回は

観光ツアーで 全国支援金があるからでしょうか

参加者が多かったのには 驚きですΣ(゚д゚lll)

途中で 1度 トイレ休憩の後 和歌山県に入り

くねくねと 山道を 上がって行き

10時半過ぎ 高野山 金剛峯寺前の 駐車所に到着

まずは 壇上伽藍など見学など 一時間の自由行動で

私は 今回 目的の 金剛峯寺へ

山門を くぐると 正面に

拝観料が 1000円になっていた 金剛峯寺で

頂いたの パンフレットの 内拝図

拝観受付が 納経所となっていて

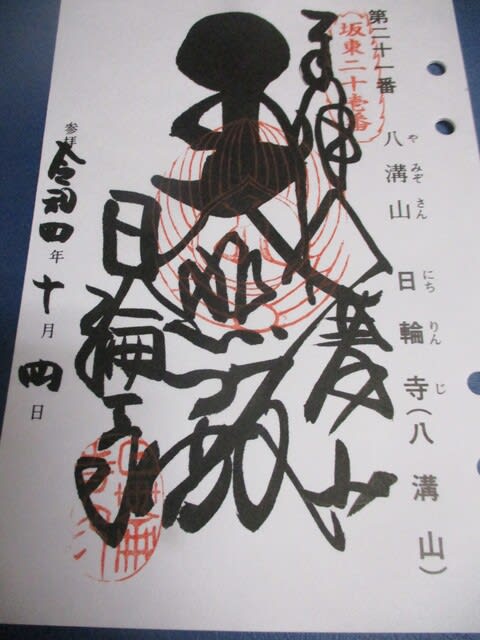

昨日 重ねの 御朱印です

弘法大師ご誕生1250年記念のイラストの御朱印

御朱印を 頂いた後 拝観料を払って 進んでいきますが

襖絵は 撮影禁止 ですが

こちら 茶の間 には 令和2年(2020)に

千住博画伯が奉納された断崖図

1度 拝見したかった襖絵です

撮影禁止がの表示がなく そっと 撮しました

お庭も 美しく 見ごたえがあります

山門前から 終盤の紅葉を写した後

集合時間まで 後 10分程

壇上伽藍の 写真を 撮りに 移動し

続きは 又 明日に

♦♫♦・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦