![]() 「天気予報より、神経痛の痛みで天気がわかる」。

「天気予報より、神経痛の痛みで天気がわかる」。

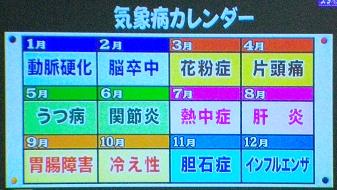

神経痛持ちの患者さんの中にはそんな猛者もいます。天気の変化と関係して、体調の変化を感じるのは不思議な感じがしますが、気圧、温度、湿度の変化は、体調に大きく関係していて、「気象病」ともよばれています。

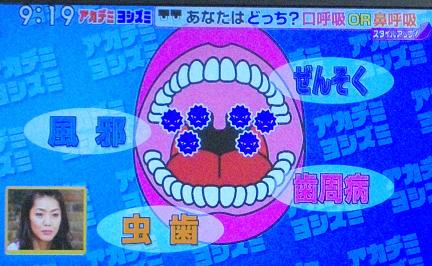

「気象病」には、気管支喘息、神経痛、リュウマチ、頭痛、胆石、血栓など、さまざまな病気が影響を受けることがあります。例えば、低気圧になると、体がむくんだり、自律神経のバランスが崩れるなどの変化が起こりやすくなります。

気管支喘息の人は、気道がむくむので空気の通りが悪くなったり、痰などが増えて、急に呼吸が苦しくなることがあります。

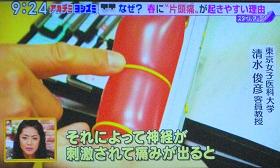

気管支喘息は、場合によっては命にかかわる病気なので、気圧の変化には十分に注意が必要です。低気圧になると、むくんで膨張した組織に、神経がふれることで神経痛の原因になったり、手足の血行が悪くなるぶん、脳への血流が増えるために、ズキンズキンと拍動性の頭痛を起すことがあります。

頭痛持ちの人が、天気の変化を察知することがあるのは、気圧の変化と頭痛の関係を身をもって知っているからです。

![]() 赤い脳の血管が膨張して、黄色い三叉神経を圧迫すると偏頭痛が起こる

赤い脳の血管が膨張して、黄色い三叉神経を圧迫すると偏頭痛が起こる

「気象病」の予防としては、低気圧によるむくみを防ぐために、水分や塩分の摂り過ぎに注意し、血流を妨げるような、体を締め付けるような服装はダメ。運動もきついものより、ストレッチなど、血行を良くする動きが効果的です。特にオススメなのがお風呂。血行を促進し、自律神経のバランスを調えてリラックスできます。

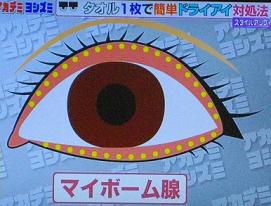

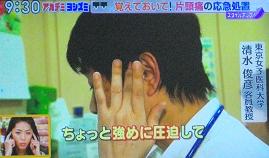

![]() 耳孔の前の窪みと耳たぶの裏を指の腹で軽くマッサージすると楽になる

耳孔の前の窪みと耳たぶの裏を指の腹で軽くマッサージすると楽になる

私たちの体は、健康な人でも気象の影響を受けます。特に、異常気象が続くときは、大きく体調を崩すことがあるので注意が必要です。

![]() 写真は 「テレビ朝日モーニングバード」のテレビ画面を撮影したものです。

写真は 「テレビ朝日モーニングバード」のテレビ画面を撮影したものです。