「つのだじろうがジミー・ペイジなワケ」

漫画はロックだ! 第8回

「つのだじろうがジミー・ペイジなワケ」

大久達朗

石井氏には(噂通りの板金工場であるなら)本当は電子部品パーツをカスタムで作って欲しいんだけどなあ、などと企んでいる大久です。氏の「つのだじろう=アーサー・ブラウン」の原稿、興味深く拝見しました。そこで、ここでは選定委員3人が最初に考えていたつのだ氏に対する意見、それと石井氏の説を踏まえまして、当方の考えを僭越ながら述べさせていただきたいと思います。また長くなっちゃいましたが、苦ーい番茶でもススりながらお付き合いいただければ幸いです。

まず、荒野氏は「=ブラック・サバス」説を、編集長は「=ジミー・ペイジ」説を、そして当方は編集長と重複しますが「=ジミーペイジ/レッド・ツェッペリン」、と投票しています。

恐らく我々3人には「オカルト」の共通項目が頭をよぎったのは間違いなく、それをオジー的な世界観ととらえたか、それともZEP的な世界観ととらえたか、の差が出たものと思われます。

編集長が触れていたように、つのだ氏はまずトキワ荘グループの一員だった、という前提があります。巨匠・手塚治虫を筆頭に、石森、赤塚、藤子といった当時の時代のド真ん中を彼も歩んだ経験があるわけで、それはオカルトとか空手とかといったような「特異な素材」以前のピュアな世界観が根本にある、と思われるのです。

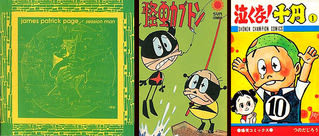

石井氏はそれを「(特異性に)埋没しない」と表現されました。が、僕はそれを「セッション・マン」ととらえています。そう、ジミー・ペイジがヤードバーズ以前にシコシコとポップ・シングルのバックでギター弾きまくっていたあの時代感覚と仕事感覚です。

今となっては氏の代表作ではありませんが、当時はこの『怪虫カブトン』のようなキャラの立ったコミカルな漫画を残しています。この作風は初期だけではなく、『空手バカ一代』の大ヒットの後に連載した『泣くな!十円』という十円ハゲのグズ少年を描いたイジメ&人情漫画(!)でも、その傾向が表われているかと思われます。

そうしたつのだ氏の最初の転機は勿論石井氏も認めるように『空手バカ一代』だと思われますが、実は同じく梶原原作で、その直前に発表された『虹をよぶ拳』という空手作品も有名です。こちらも極真カラテ/大山倍達の全面協力を得て連載されていますが、梶原氏はこの漫画を「よりノンフィクションに近い形で」発展させたかったわけですね。

つまり、この『虹をよぶ拳』はZEP直前、ヤードバーズの末期のペイジに相当するのではないか、と。「Dazed & Confused」や「White Summer」といった、ZEPの方向性が見えたあの頃のペイジとダブるんですよね。

そして『空バカ』です。勿論これはZEPのデビューに匹敵するような大爆発。つのだ氏は当時極真の門下生だったハズで、大山氏もつのだ氏には一目置いていた、という説を読んだことがあります(その真意は不明ですが)。

フィクショナリーを纏った可愛らしいキャラではなく、ノンフィクション性の高い(言い換えれば“リアル”な)小汚いナリの空手家が世界を股にかけ大暴れする、というのは、やはりヤードバーズではありえない、ZEP時代の暴れん坊ジミー・ペイジを彷彿させるわけです。

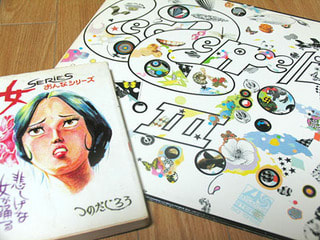

実は、『空バカ』連載と時期を同じくしてつのだ氏はより大人向けの作品にも着手します。劇画とはいえ『空バカ』はやはり少年漫画であり、対象は子供です。その先に見た、大人の劇を描く、という意味で、つのだ氏の『女たちの詩』シリーズは特殊な作品です。

そのあたりは、まるで「ハードロックの王様」という冠を持ちながらもド・ブルース回帰(「あなたを愛し続けて」)だったりフォーク回帰だったり、と多様性を持ったZEPのサードに匹敵するのではないか、と考えます。

ちなみに、写真にある『悲しげな女が踊る』(女シリーズの読み切り短編集)には以下のようなつのだ氏の前書きが掲載されています。

「以前、先輩の漫画家・手塚治虫氏に『女シリーズは、君の代表作ではないか?』といわれたことがある。(中略)確かに自分の作品群の中では最も良質な作品に属するし、大好きなシリーズでもある」。

この「女シリーズ」は、『うしろの百太郎』『恐怖新聞』の一連のオカルト作品群の直前に発表されたものです。

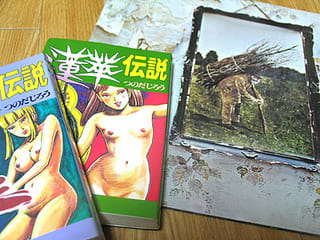

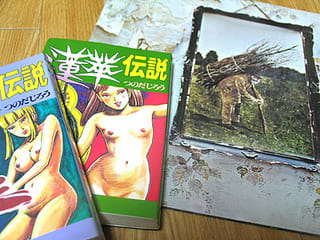

そしてその多様性と劇画性を、つのだ氏は『蓮華伝説』という奇妙奇天烈な漫画で大爆発させるのです。僕はこれを『ZEP IV』に匹敵する爆発、と考えています。

『蓮華伝説』は80年代中期の作品なので、時間軸的には符合はしませんが、『うしろの~』『恐怖~』で描いたオカルト世界、そして表紙でも丸判りな大人のエロ世界、そして春画ミステリー(つのだ氏は日本有数の春画研究家でもあります)まで取り込んだその作風は、ZEPのIからIIIまでをすべて凝縮したあの名作IVに匹敵するんじゃないかな、と。

そんなつのだ氏はもちろんオカルト研究の第一人者ですが、「女」研究にも余念がありません。『蓮華』以前にも『銀座花族』という、ホステス世界を描いた色っぽい漫画も存在します。これは夜の世界のビジネス話を含んだ漫画で、ちょうど数年前に話題となりドラマ化された『女帝』(倉科遼・作/和気一作・画)なんかと同じテイストです。このあたりは、まるで自らの魔法を少しずつ自らが紐解くような、ZEP後期の「10 Years Gone」とか「アキレス」なんかに通じるモノに似てると感じます。

そんな“紐解き”作業は、素材はおろか形態まで変えても続くわけですね。ペイジがザ・ファーム~ソロ、と流れ流れたあの時代(80年代中後期)の感覚と同じものが、つのだ氏の70年代中期のオカルト系漫画の中にも見て取れます。それは、つのだ氏があの横溝正史の大ヒット小説を漫画で“紐解き”した、『八つ墓村』『犬神家の一族』『悪魔の手鞠詩』の3部作です(『悪魔の~』だけが何故かウチの本棚から出てきませんでした。スイマセン)。ただ漫画化したのみならず、あの横溝小説の中に堂々と「エクトプラズム」みたいなオカルト世界を無理矢理ブっ込んでしまうその強引な手法は驚きです(笑)。ある意味「カヴァーデイル・ペイジ」みたいなモンかもしれませんね。

しかし、つのだ氏、ペイジ氏ともにそうなんですが、「いつも絵/音」が同じだ、という奇妙な符合も興味深いです。ペイジ氏の場合は「どこへ行ってもそれを求められる」ということもあるでしょうが、つのだ氏の場合も、ホステスだろうが空手だろうが恐怖新聞だろうが横溝小説だろうが、どれも同じ絵柄だ、というのはこうやって並べた時に新鮮な驚き(と笑い)を覚えます。

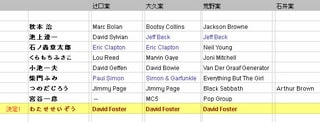

そんなわけで「つのだ=ペイジ」説を書いてみましたが、いかがでしょうか。一応これまで本ブログにて発表された「~~は~~だ!」をエクセルで表にしましたので、本稿のまとめとして画像にて添えておきます。おそらく次あたりには、クロスビートの激務の間を縫って荒野氏が「あだち充はビージーズだ」という原稿を送ってくれると思います。楽しみにしてますよ。ウヒヒ。

連載:漫画はロックだ!

第7回「つのだじろうはアーサー・ブラウンである」(石井)

第6回「続・トキワ荘はスウィンギン・ロンドンではないかと」(辻口)

外伝 「ロッドとベック、小池と池上」(大久)

第5回「トキワ荘はスウィンギン・ロンドンではないかと」(辻口)

第4回「ルー・リードはくらもちふさこではない」(辻口)

第3回「秋本治はブーツィー・コリンズなのか?」(大久)

第0.75回「わたせせいぞうはデヴィッド・フォスターだ!」(荒野)

第0.5回「いつもポケットに『メタル・マシーン・ミュージック』」(辻口)

第0回「俺がルールだ」(大久)

『ザ・ディグ No.56』

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 「つのだじろ... | ストーンズ関... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |