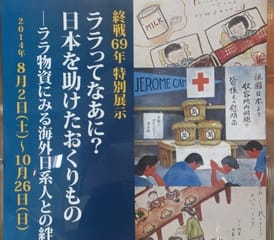

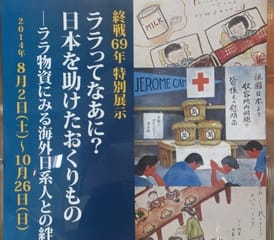

◎JICA横浜 海外移住資料館で明日8月2日~10月26日まで終戦69年特別展示として ララってなあに?

日本を助けたおくりもの・・・ララ物資にみる海外日系人との絆・・・が開催されます。

ララ物資(ららぶっし)とは、ララはLARA ; Licensed Agencies for Relief in Asia:アジア救援公認団の頭文字で、ララが提供していた日本向けの援助物資のことです。

第二次世界大戦終戦直後の荒廃した日本では、食料や衣料をはじめとする生活必需品を手に入れるのが大変な時代でした。そんな全てのものが不足していた時代に、海外のララという団体から、たくさん支援物資が届きました。

1946年から52年までに、ミルク類、穀物、缶詰、バターやジャムなどの食料品をはじめ、衣類、医薬品、靴、石鹸、学用品の他、乳牛やヤギなどが届けられました。

その総額は、当時の金額でおよそ400億円を超え、そのうち20%が日本を救おうと立ち上がった海外在住の日本人で、日系人からの善意のおくりものでした。

今回の企画展では、戦後の貧しかった日本を助けたララ物資について紹介されます。

戦後の学校給食も、ララから給食用物資として贈られた脱脂粉乳や缶詰などが用いられ、食料が不足していた日本での成長期の子どもをたちの栄養不足を補うために開始されたものです。

1946年12月24日、ララからの給食用物資の贈呈式が行われ、試験的に、東京、神奈川、千葉の25万人の児童に対して学校給食が行われ、翌年1月、全国都市の300万人の児童に対して行われるようになって事から12月24日を給食の日と定めれました。

12月24日は冬休み前の関係で給食がないため、現在では1月24日が給食の日となっています。

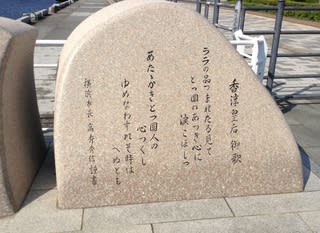

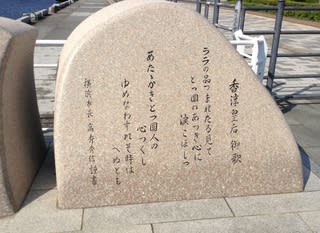

ララ物資を摘んだ第1船ハワード・スタンズペリー号は、横浜新港埠頭に着岸したことから、現在はその場所には、ララ物資の碑が建立されています。

これは、物資を送っていただいた方々への深い感謝と、当時ご尽力された方々のご功績を後世に永く残すため、「ララ」の功績を後世に残す会として、多くの方々からの募金により建立されました。

碑には、昭和天皇と香淳皇后が横浜の「ララ倉庫」に行幸啓になられた時に詠まれた御歌がしたためられています。

ララの品つまれたる見て

とつ国のあつき心に

涙こほしつ

あたゝかきとつ国人の

心つくし

ゆめなわすれそ時は

へぬとも

横浜市長 高秀秀信 謹書

日本を助けたおくりもの・・・ララ物資にみる海外日系人との絆・・・が開催されます。

ララ物資(ららぶっし)とは、ララはLARA ; Licensed Agencies for Relief in Asia:アジア救援公認団の頭文字で、ララが提供していた日本向けの援助物資のことです。

第二次世界大戦終戦直後の荒廃した日本では、食料や衣料をはじめとする生活必需品を手に入れるのが大変な時代でした。そんな全てのものが不足していた時代に、海外のララという団体から、たくさん支援物資が届きました。

1946年から52年までに、ミルク類、穀物、缶詰、バターやジャムなどの食料品をはじめ、衣類、医薬品、靴、石鹸、学用品の他、乳牛やヤギなどが届けられました。

その総額は、当時の金額でおよそ400億円を超え、そのうち20%が日本を救おうと立ち上がった海外在住の日本人で、日系人からの善意のおくりものでした。

今回の企画展では、戦後の貧しかった日本を助けたララ物資について紹介されます。

戦後の学校給食も、ララから給食用物資として贈られた脱脂粉乳や缶詰などが用いられ、食料が不足していた日本での成長期の子どもをたちの栄養不足を補うために開始されたものです。

1946年12月24日、ララからの給食用物資の贈呈式が行われ、試験的に、東京、神奈川、千葉の25万人の児童に対して学校給食が行われ、翌年1月、全国都市の300万人の児童に対して行われるようになって事から12月24日を給食の日と定めれました。

12月24日は冬休み前の関係で給食がないため、現在では1月24日が給食の日となっています。

ララ物資を摘んだ第1船ハワード・スタンズペリー号は、横浜新港埠頭に着岸したことから、現在はその場所には、ララ物資の碑が建立されています。

これは、物資を送っていただいた方々への深い感謝と、当時ご尽力された方々のご功績を後世に永く残すため、「ララ」の功績を後世に残す会として、多くの方々からの募金により建立されました。

碑には、昭和天皇と香淳皇后が横浜の「ララ倉庫」に行幸啓になられた時に詠まれた御歌がしたためられています。

ララの品つまれたる見て

とつ国のあつき心に

涙こほしつ

あたゝかきとつ国人の

心つくし

ゆめなわすれそ時は

へぬとも

横浜市長 高秀秀信 謹書