【閲覧数】3,940(2012.2.23~2019.10.31)

▲南東部の谷筋から見た岩屋山

岩屋城跡は津山市の西端に位置する。この地は古くは美作国久米郡七郷のひとつで、中世には久米荘(荘園)、織豊期には久米庄村(美作国久米北条郡)と呼ばれていた。古代からの交通路であった。

美作の中世城郭分布図

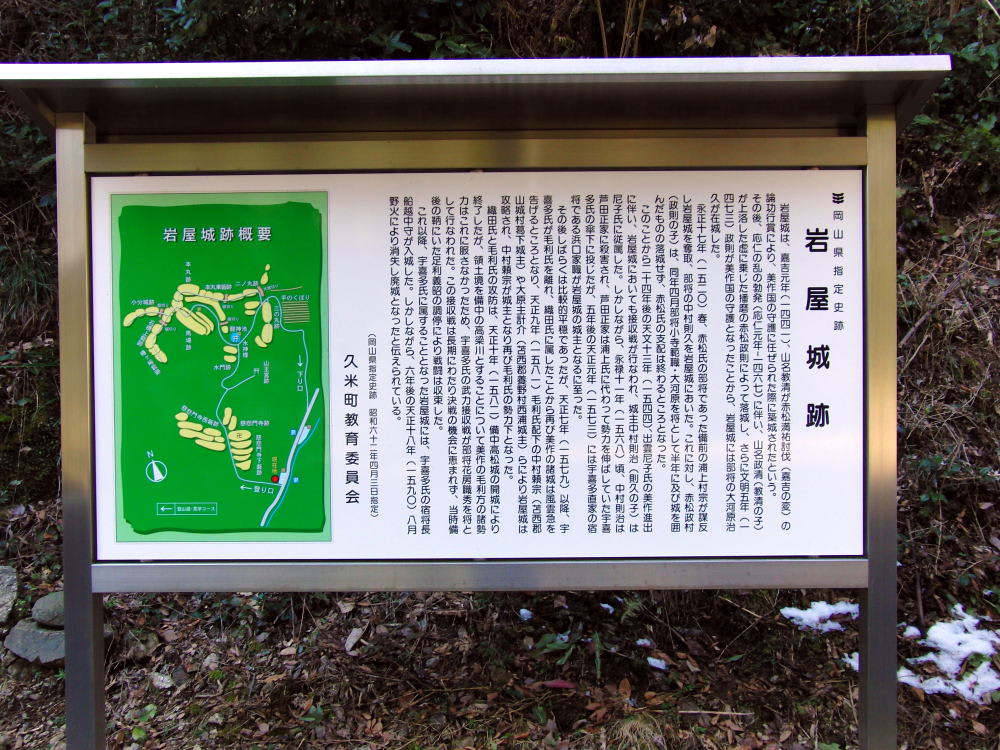

▼岩屋城跡略図

岩屋城跡 ~戦国6大名家が城主となる美作の山城~

岡山県久米郡久米町(現津山市中北上)

美作国の覇権で中世の名のある武将たちが合いまみれた戦いが、この岩屋城で繰り広げられました。岩屋城は、東は津山盆地、西は久世・落合・勝山を見渡せる山頂にあり、南の山ろくは、出雲往還の主要街道で、津山西方の押さえの地にありました。

嘉吉の乱(1441)で、赤松満祐の討伐に手柄をたてた幕府軍の山名教清(のりきよ)が美作の守護になり、岩屋山(482m)の山頂に岩屋城を築城し、叔父の山名忠政を守護代として津山鶴山(かくざん)に築城させ東の守りとしました。

応仁の乱(1467~77)が起きると、西軍の総大将山名持豊(宗全)に加勢のため山名教清の子山名政清が京都へ出兵中に、東軍の赤松政則が岩屋城を落とし、その後、文明5年(1477)赤松政則は播磨・備前・美作の守護職に任じられ、赤松氏の旧領の回復に成功しました。岩屋城主に大河原治久を置きました。

政則の跡を継いだ赤松義村は家臣であった浦上村宗と対立し、浦上村宗は備前三石城に戻り赤松氏に反旗を翻します。赤松の攻撃を受けたが、浦上氏は金川城主松田元陸・美作守護代中村則久と通じ、これを撃退し、永正17(1520)には岩屋城を攻略し、中村則久を城主としました。これに対し赤松義村は、岩屋城の奪回のため、小寺則職、大河原治久により包囲するも、村宗自ら駆けつけたため、陣を引きあげました。

その後、尼子氏・宇喜多・毛利氏の支配を経て、天正10年(1582)に備中高松城の戦いで 毛利・羽柴の和議が成立し、美作は宇喜多領となりました。

天正18年(1590)に野火により焼失・廃城となりました。

※参考:「美作岩屋城跡」パンフより

アクセス

中国自動車道院庄インターで降り、国道181号線で西方面に進み、「道の駅久米の里」をぬけると、中北上に「岩屋城跡」の看板があります。

▼岩屋城跡へのアクセスマップ

▼登山案内の看板

そこから、岩屋川の谷合い入っていくと、登山口の駐車場があります。ここに登山ルートの案内板と城の説明板があります。

▼向こうに見えるのが岩屋山

▼広い駐車場と円形型のトイレ

▼岩屋城の説明

ここから、案内に従って、登っていきます。最初に用意されたのが、長い階段。階段途中に右側には慈悲門寺下砦跡と表示があり、砦跡がいくつか見られます。

▼登山入口階段

▼長い階段が続く

登りきると、広い慈悲門寺跡があり、中ほどに寺で使われていた瓦や焼物の破片が散らばっています。

▼慈悲門寺跡

▼広い寺院跡

断崖状の道を進むと、山王宮跡の矢印があり、右手に降りていくと、その向こうには岩壁の窪みに祠が見えます。

▼山王宮跡の説明板

▼中央 岩の祠

さらに上を進むと、数日前に降った雪が残っています。険しい谷あいに大きな岩が道に横たわる。道は登りやすく手入れされていますが、ここは、大手門のあった場所のようです。さらに進むと水門跡があります。

▼日のあたらない斜面には雪が残る

▼大手門前 大岩が待ち受けている

▼大手門跡

▼水門跡

水門跡の上には、山王宮拝殿跡があります。 建物の後ろに竜神池があり、その上に井戸もあり、水源は強く、山城の籠城に最適であったことがわかります。

▼山王宮拝殿跡

ここから、右に進めば三の丸、左が本丸となり、右に進みました。右斜面には矢竹が生い茂っています。この竹で矢を作っていたのでしょう。

▼三の丸へ

▼矢竹の群集

三の丸には2段の曲輪があり、下の段より展望ができます。東方面の見張りと防御の役割をもっていたのでしょう。

▼三の丸

▼三の丸からの展望

また元に戻り、本丸に続く二の丸に向かいました。右手には大堀切(深さ15m)があり、北方向からの攻撃を遮断しています。

▼広い斜面を進む

▼右手の断崖は堀切

尾根上に伸びる数段の二の丸。二の丸の東には、雪を頂いた山々が美しい。

▼二ノ丸

▼二ノ丸から北東の山々(那岐山ほか)

ここから、本丸まではもう少し。最後の階段を登りきると、疲れも忘れる光景が待ち構えていました。

▼二ノ丸から本丸へ

▼本丸手前

広い本丸。桜の木が多く植樹されているので、春は桜の花が楽しめるでしょう。西側の足元は断崖になって「落し雪隠(せっちん)」と呼ばれています。

▼広い本丸

▼本丸から西方向 星山の望遠

▼本丸下の石垣

本丸の東下には幅20m・長さ100mの山頂としては大きな馬場跡があります。その先には鳥居があり、ここからの西の展望も清々しい。

馬場跡から南にも曲輪、堀切があり、さらにその先には小分城跡・石橋上砦跡・椿ヶ峪砦跡があります。

雑 感

美作国の出雲往来の地にあった美作岩屋城は、戦国大名の争奪の的となっています。山名氏が築城後150年間に中国地方に名を馳せた山名氏を含めた6人の守護(代)大名が城主および領主となっているのは、それだけこの城は、出雲往還の立地と城機能の備わった山城であって、特に東西の進出の拠点として、はずせなかったのでしょう。

歴代の岩屋城主は、それぞれの時代の迫りくる敵に対応した防御の手立てを加えてゆき、最終の堅城が現在に残されたのにちがいない。その意味では、山名氏原作、6城主合作の城とも言えるのじゃないかなと思います。

◆城郭一覧アドレス

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます