もう一つの宍粟 ② 宍粟農場

閲覧数2,536件(2011.3.1~2019.10.25)

<新篠津村百年史から>

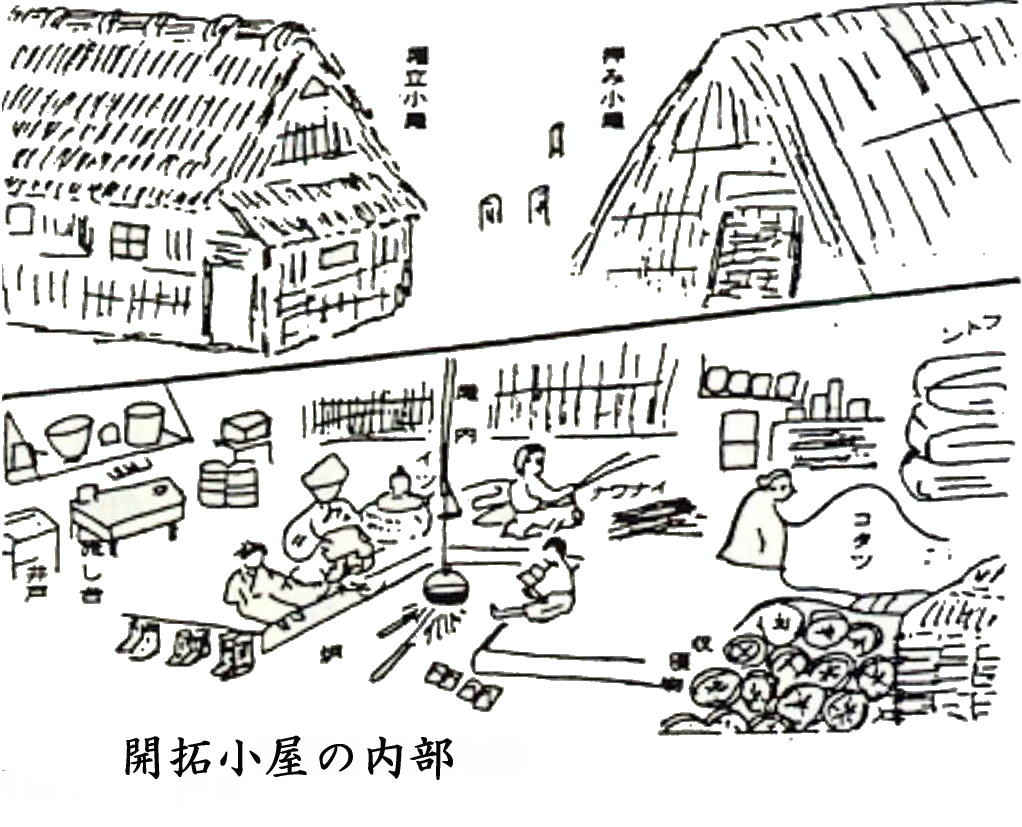

▼村の人々の服装と住まい(明治後期)

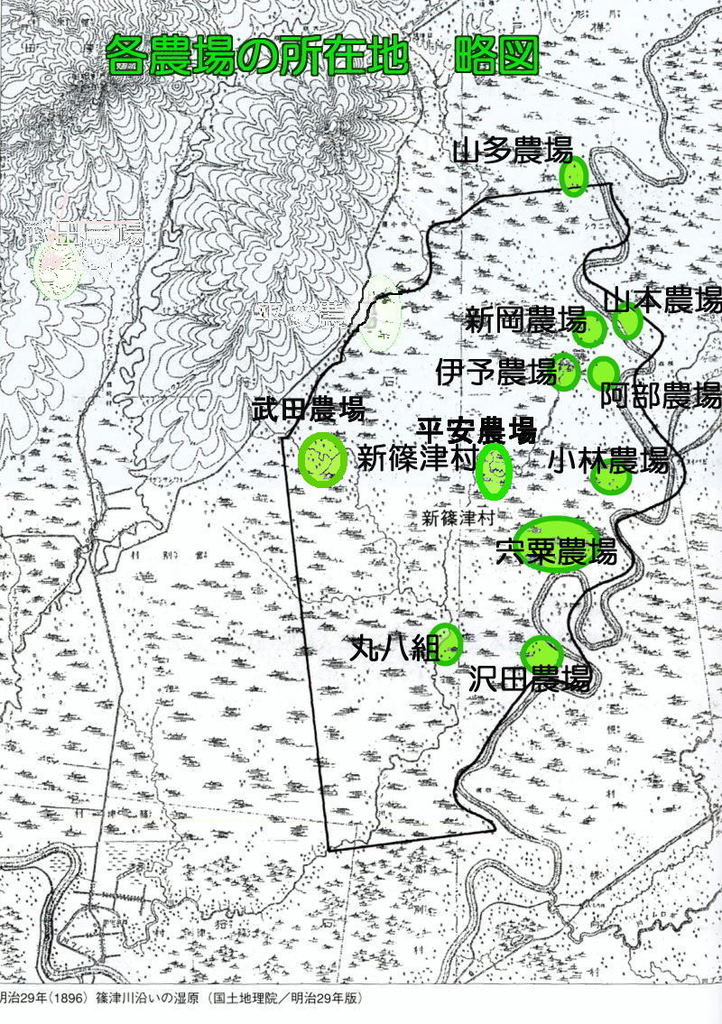

◆ 開拓の一番乗りが宍粟農場

宍粟の地から北海の地に渡り石狩原野に新天地を求め、その開拓に果敢に挑んだ宍粟人の記録が、「新篠津村百年史」(H8.9)に新篠津の素地をつくった大規模農場として「宍粟農場」がその筆頭にあげられていたのです。

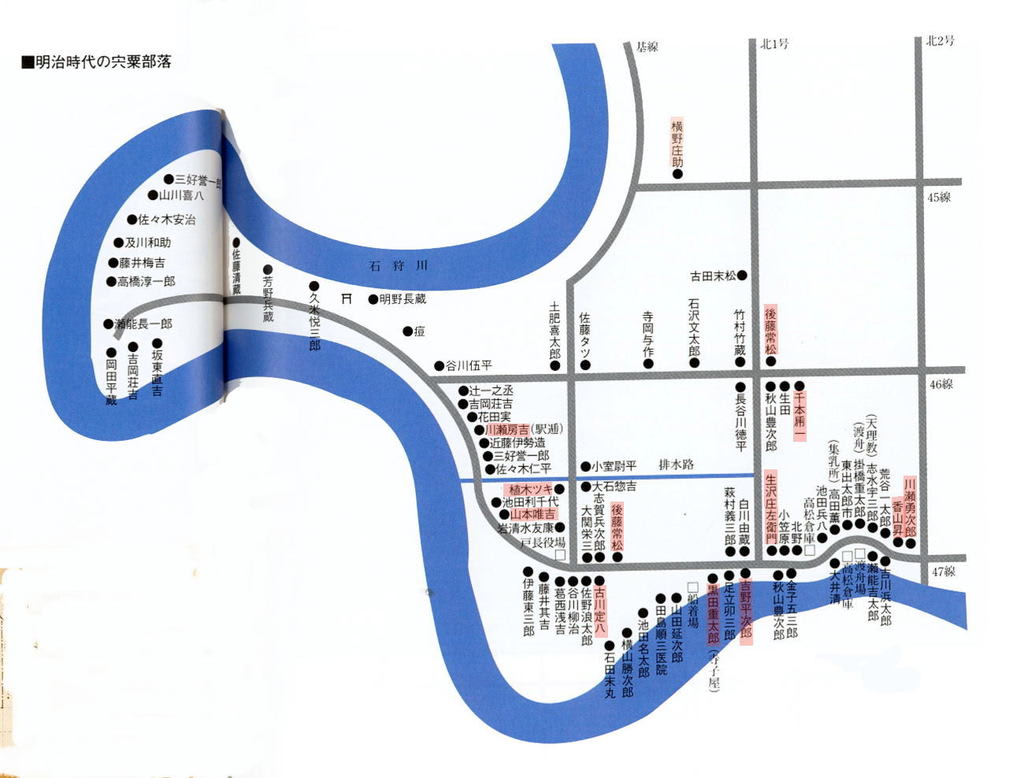

▼明治時代の宍粟

△朱書きは、宍粟郡(新宮町も含む)出身者と確認できた人

◆ 過酷な開墾 ~熊笹に覆われた樹林地~

彼らの開墾した地域は、東端の石狩川沿岸から着手したが、あらゆる所が樹林地で、木々は巨木で熊笹が繁茂しているため開墾は困難を極めた。開墾が終わっても、根がそのまま散らばっており、馬を用いて耕すことができず、そのため多くの人夫を要したとあります。

貸下げ地は、おおむね湿地と泥炭質地で、排水溝の設置が必要で、ことに泥炭地のごときは、肥えた土を入れなければ農耕に適さない。労力と時間を要する過酷な開墾であったと。

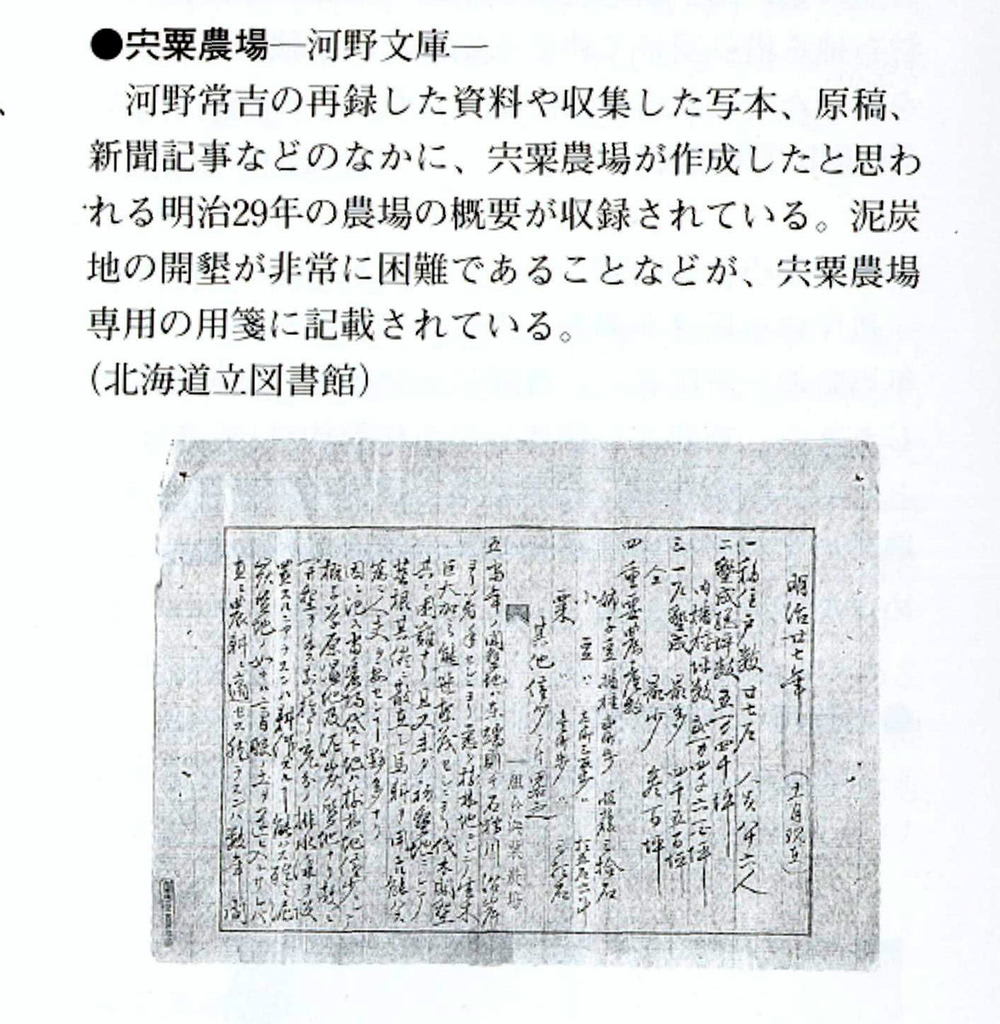

明治27年(11月現在)

1、移住戸数 27戸 人員 86人

2、懇成総坪数 5万4千坪

内播種坪数 2万4千619坪

3、1戸墾成最多 4千5百坪

同最小 3百坪

4、重要農作物

姉子豆 播種2町歩 収穫30石

小豆 同2町3反歩 同15石6斗

栗 同1町歩 同30石

その他僅少につき之を略す

▼当時の宍粟農場の概要の記録

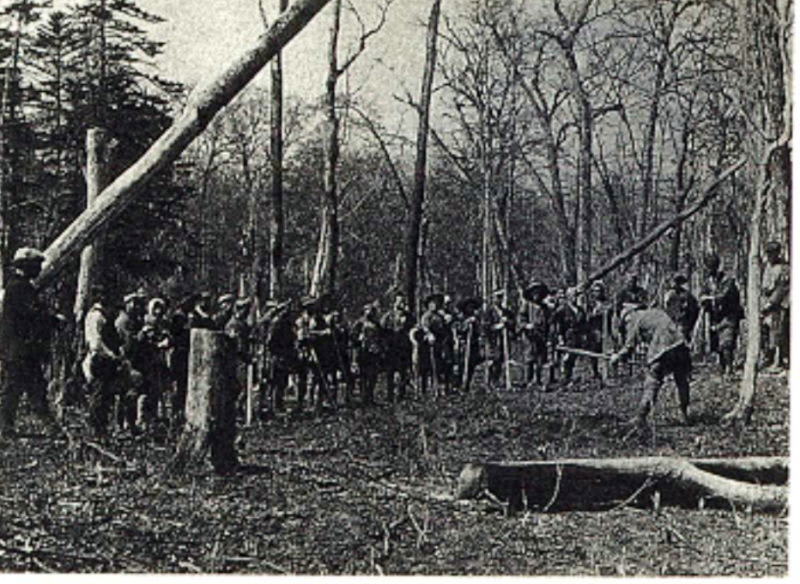

▼開墾指導の風景(明治末)

◆ 氾濫を繰り返す石狩川

さらに新篠津村百年史を読むにつけ、本土の温暖地からの訪問者には、北海道の冬はあまりにも厳しい。さらに蛇行を繰り返す石狩川が数年毎に氾濫を起す。春の雪解けと長雨、秋の台風時期の氾濫により大規模な冠水をもたらすことがある。樹林・湿地・泥炭地に鍬を入れ少しずつ開墾・整地し、種をまき、やっと収穫にこぎつけと思った矢先の水害はいかばかりか。夢破れ、多くは離村。それを横目に、地を這って生き抜いた人々の記録が残っています。

▼明治31年の水害のようす(砂川市街)

⇒もう一つの宍粟③につづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます