トウモロコシとジャガイモの栽培化

朝採りのトウモロコシの実には糖分がしっかりたまっていて、焼いてもゆがいても甘くてとても美味しい。醤油とバターの焼きトウモロコシにすると、トウモロコシの甘さに醤油の香ばしさとバターの風味がマッチして、格別の美味しさだ。

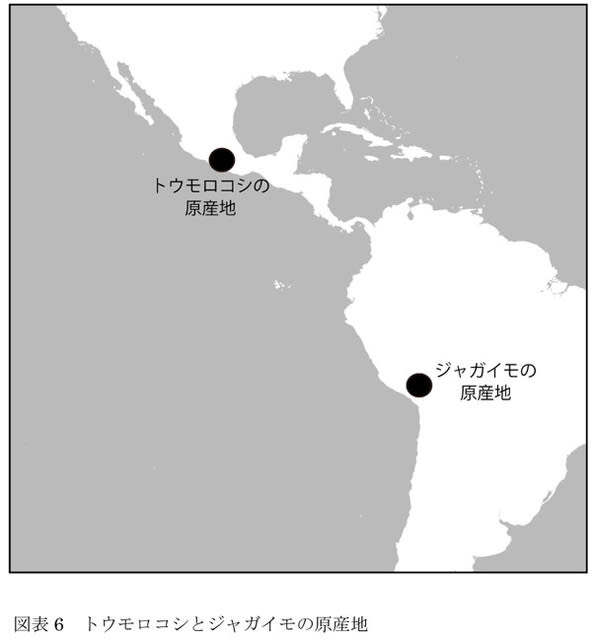

この愛すべきトウモロコシは約9000年前にメキシコのバルサス川流域で、雑草だったテオシントというイネ科の雑草から栽培化によって進化したと推測されている(図表6)。テオシントの穀粒は硬い皮によっておおわれているが、トウモロコシではその皮が無くなって食べやすくなった。また、十粒程度の穀粒しか実らないテオシントに比べて、栽培化された当初のトウモロコシは数十粒もの穀粒を持つようになった。今では品種改良が進み、穀粒は数百粒に増えている。

トウモロコシは、メキシコ高地から北米やカリブの島々、アンデス山脈に広がって行き、約7000年前までには南北アメリカ大陸の主要農産物となった。

トウモロコシの穀粒を石灰水で煮てからつぶすと粘りが出る。それを薄く広げて焼いたものをトルティーヤと呼び、トルティーヤで具を包んだものがタコスである。現代ではタコスはメキシコを代表する料理になっている。

一方、ジャガイモは、南米ペルーのティティカカ湖畔を中心とする中央アンデス高地(図表6)が発祥の地と考えられているが、栽培化の過程については詳しく分かっていない。最も近縁の野生種であるアウカレが人の生活環境に好んで生息する雑草であることから、ジャガイモの祖先も同じように、人の住居の近くに生えていた雑草であったと考えられている。

ジャガイモはトマトやナスなどと同じナス科の植物であるが、他のナス科の作物と異なり、地下茎に大量のデンプンを蓄える。近縁種のアウカレの地下茎には毒であるアルカロイドのソラニンが大量に含まれている。ジャガイモも当初は相当量のソラニンを含んでいたと思われるが、栽培化や品種改良によってソラニンの少ないものが選択されて行ったと考えられている。しかし、現代のジャガイモでも、芽や日に当たって緑化した部分にはソラニンが作られるので注意が必要だ。

大航海時代に入って、トウモロコシやジャガイモは他のアメリカ大陸原産の植物と一緒にヨーロッパに渡り、人類史に大きな影響を及ぼす存在になって行く。