今回は久しぶり(?)に言い訳事項がありますm(_ _)m

惑星シェイクスピアには、食人俗(カニバリズム)が残っているという事柄に関することなのですが、まずは聖書のある個所を引用してみたいと思います

>>この後、アラムの王ベン・ハダデは全軍を召集し、サマリヤに上って来て、これを包囲した。

そのころ、サマリヤには、ひどいききんがあった。そのうえ、彼らが包囲していたので、ろばの頭一つが銀八十シェケルで売られ、鳩の糞が一カブの四分の一が銀五シェケルで売られるようになった。

イスラエルの王が城壁の上を通りかかると、ひとりの女が彼に叫んで言った。

「王さま。お救いください」

王は言った。

「主があなたを救われないのなら、どのようにして、私があなたを救うことができようか。打ち場の物をもってか。それとも、酒ぶねの物をもってか」

それから王は彼女に尋ねた。

「いったい、どうしたというのか」

彼女は答えた。

「この女が私に『あなたの子どもをよこしなさい。私たちはきょう、それを食べて、あすは私の子どもを食べましょう』と言ったのです。それで、私たちは、私の子どもを煮て、食べました。その翌日、私は彼女に『さあ、あなたの子どもをよこしなさい。私たちはそれを食べましょう』と言ったのですが、彼女は自分の子どもを隠してしまったのです」

王はこの女の言うことを聞くと、自分の服を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので、民が見ると、なんと、王は荒布を着ていた。

(列王記第二、第6章24~30節)

実をいうとわたし、旧約聖書のこの箇所を読んだ時から……実は食人といったことは知られざる歴史の影の中でかなりのところ多く行われてきたのではないかと思ったんですよね

というのも、中世の城塞都市では戦争になれば当然籠城戦ということになり、食糧が乏しくなって降伏したという話はたくさんあることから……その場合、なんらかの形で死亡した人間の肉を食べないということが果たしてあるだろうかと思ったというのがあります。

「え~っ!?だってそれ、人間の肉だぜェ? 」とかいうのは、生まれてこの方本当の飢えというものを知らないわたし側の常識であって、太平洋戦争を生き延びた方が「人が食べ物がなくなればいかにすぐ獣に堕するか」とおっしゃっていたように……さらには、屠殺ということを自分で行うことも珍しくない環境であれば、積極的に殺してから食するというのではなく、亡くなった方の肉を処理して食べるということはあったのではないだろうかと、漠然と想像されたわけです。

」とかいうのは、生まれてこの方本当の飢えというものを知らないわたし側の常識であって、太平洋戦争を生き延びた方が「人が食べ物がなくなればいかにすぐ獣に堕するか」とおっしゃっていたように……さらには、屠殺ということを自分で行うことも珍しくない環境であれば、積極的に殺してから食するというのではなく、亡くなった方の肉を処理して食べるということはあったのではないだろうかと、漠然と想像されたわけです。

そうしたカニバリズムについて書かれた本もあって、いつかその種の殺人鬼でも出てくる話を書く時にでも読もうと思っていてまだ読めてないのですが(汗)、↓にて、新生児はウイルスなども少なく……みたいに書いてあるのは、前にとある本に書いてあったことをなんとなく覚えてて、それでこういう書き方をしたんですよね。例によって、 する前にその本をもっ回パラパラ読んで確認すればいいやとか思ってたのですが、どこらへんに書いてあったか、その箇所を見つけられなかったというか。。。(殴☆

する前にその本をもっ回パラパラ読んで確認すればいいやとか思ってたのですが、どこらへんに書いてあったか、その箇所を見つけられなかったというか。。。(殴☆ )

)

でも、同じ本の中で次の個所を見つけたので引用しておきたいと思いますm(_ _)m

>>ニューギニアの笑い病(クール―病)は、他の理由で姿を消した致死性の病気である。この笑い病は、食人習慣があったニューギニア高地人の間で感染し、患者をゆっくりと死にいたらしめていた(回復したものは一人もいない)。1959年に、オーストラリア政府が食人慣習を禁止しなければ、当時二万人いたフォレ族はこの病気によって絶滅したであろう。

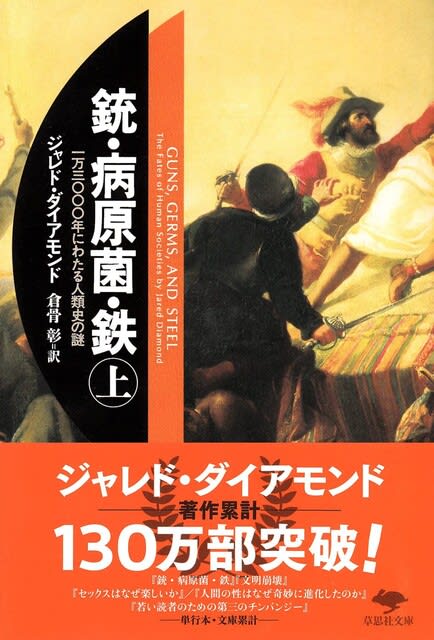

(「銃・病原菌・鉄」ジャレド・ダイアモンドさん著、倉骨彰先生訳/草思社文庫より)

>>クールー病(Kuru)は、パプアニューギニアの風土病。治療不能とされる神経の変性をもたらす伝達性海綿状脳症の一種で、ヒトのプリオンが原因である。感染源について広く受け入れられている知識として、フォレ族には葬儀に際して遺体を食する習慣があることが指摘されている。

>>由来。

クール―はフォレ族の言語であるフォレ語で「恐怖に震える」という意味の言葉に由来するが、kúru自体は<震え>を意味する。これは、典型的な症状である身体の震えに由来するが、フォレ族ではこの他に罹患者が病的な笑いを見せることから「笑い病」としても知られている。

(ウィキペディアさまより)

クールー病……人肉を喰らうことには、そんな病気になるリスクがあるのだと知り、驚いた覚えがあります。また、なんともおぞましいことですが、赤ん坊のほうが成人した大人の肉よりもウイルスなどに汚染されている可能性が低いという意味でも、食すのにより安全だった……といったことだったと思います

前回の前文で引用させていただいた「中世の食卓から」にも、次のように書かれている箇所を発見したり。。。

>>アフリカでも、フランスでも、ドイツでも、そしてイギリスでも、九世紀、十世紀頃まで人喰いの習慣が広く行われていた。人間の肉だと知らずに食べていたわけではない。飢えて死ぬよりは、人間の肉を食べて生きのびたほうがましだ、と人びとは考えた。日本でも戦争中、ジャングルの奥地などに置きざりにされた兵隊たちが人肉を喰らって生きのびた事実はいまだになまなましい。十字軍遠征隊も、過酷な道中、人の肉で命をつないだ。

需要があれば、かならず供給が伴う。中世の村や都市の近郊には無法者の一団がうろつき、旅人を襲っては殺し、その肉を料理して市場に出した。そのような肉はマトン、あるいは「二本脚のマトン」と呼ばれたという。十二世紀、大飢饉に襲われた中国北部でも、人肉喰らいが行われたことが知られている。ボヘミアやシレジアやポーランドでは、人肉喰らいは中世の終わりまで続いていたという。

(「中世の食卓から」石井美樹子先生著/ちくま文庫)

その~、第二次世界大戦を生き延びた方が「現代の、本当の意味で飢えたことのない人に飢えの苦しみがどんなものか教えることは難しい」みたいにおっしゃっていたことがありました。「それがどんなに苦しいことかは、経験したことのない人には決してわからない」とも……わたし自身、「人肉と知っていたら食べることなど決して出来はしないだろう 」みたいに言うことは出来ないような気がしています。

」みたいに言うことは出来ないような気がしています。

物価の高騰は本当に困ったことなのですが、まだ「他人のものを奪ってでも……」というくらいに深刻でないことに安堵したり、でも食糧や物資がなくて人が「獣に堕ちる」ということなど、ある一線を越えてしまえばあっという間のことでもあると思い――中世の人々のことを「かなり昔の歴史の人」といったようには、なんだかまるで思えない今日この頃だったりします。。。

それではまた~!!

惑星シェイクスピア。-【18】-

『このことは、あくまでここだけのお話として聞いていただきたいのですが……』

ある時、ギベルネスはギルデンスターン侯爵の従者に話しかけられ、『侯爵さまがふたりきりで話したきことがあるとの由でございます』と言われた。そして、侯爵の私室にまで案内されたギベルネスは、そこで驚くべき事実を聞かされたのである。

その前に、城下町の素晴らしさ、市井の人々が安寧して暮らせることもまた、ギルデンスターン侯爵の領主としての人徳と、類い稀なき叡知の賜物云々……といった、ギベルネスにしてみれば社交辞令でない挨拶の言葉があったのだが、むしろこの場合、キルデスのほうこそが『ここはざっくばらんにいきましょう、ギベルネどの』と、顔の前で手を振っていたわけであった。

『このこと、ディオルグ長老はユリウスから聞いて当然知っていることですので、長老とふたりきりで話す分には何も問題はありません。実はハムレット王子には、わたしの口からはとても申せない暗い出自の問題がありましてな……』

『…………………』

ギベルネスが思った以上に深刻で、重々しい顔つきで沈黙したせいだろうか。キルデスは慌てたように付け加えた。

『いや、ハムレット王子が先王エリオディアスとガートルード王妃の間に誕生したお子であることは、間違いのない事実なのです。ですが教師というものは、子供が真実を聞いて耐えられる年齢に達するまでは、赤ちゃんはコウノトリが運んでくるだの、キャベツ畑がどうこうという話をするのと同様に……賢い教師というものは、嘘をつくものです。いえ、その種の嘘というものは教育には不可欠とも申せましょう。ユリウスもおそらくは、ハムレット王子がいざ天下取りをするという時まで生きていたとすれば、その厳しい事実について自分の口から話す覚悟であったのです。ですが、その前に彼は亡くなってしまいましたものでな……』

(まったく惜しい男を亡くしたものです)と言いかけて、重要な話のほうはそちらでないと思ったキルデスは、ギベルネスにまずはソファを勧めた。それから自分もベルベットのそれに腰掛け、すでにセットしてあった茶のほうを勧め、さらに言を継いだ。

『段々畑のほうでは、そろそろ鋤いた畑に種を蒔いた頃合ですかな……』

キルデスはその後も、ここから三十キロばかりも向こうにあるギルガス山の様子を透視しようとでもいうように、窓の外の様子を遠く眺めやり――自分がまず茶を飲み、デーツ菓子にも手を出さないことには、ギベルネスも何も口にすまいと思ったのだろう。サフラン茶を一口ばかり飲み、菓子のほうに手をつけた。

『ああ、そうでしたな。ハムレット王子のことですが、なんでもユリウスは実の母のことを売春婦とは言わず、ハムレットという玉のように可愛いお子を手放したくはなかったのだが、逆賊クローディアスの放った刺客に殺されそうになったため、王妃は泣く泣く手放したのだと……本当に王都テセウスのティンタジェル城を攻め落とし、王子がそのことを知らざるを得ないという段になるまでは本当のことは伏せておいたほうがいいと――わたしにも、ヴィンゲン寺院の長老らにも言い残して死んだものでしてな』

(このこと、どう思われますか?)というようにちらと視線を向けられ、ギベルネスはこの時も戸惑った。<神の人>などという触れ込みがあるゆえに、彼にしてもこの頃には失言をおそれ、実に言葉少なになっていたものである。いや、最早熟考ののちでなければ口を開くことがだんだんになくなっていたと言ってよいかもしれない。

ゆえにこの時も、ギベルネスはただ曖昧に頷いていた。だが、ある程度のところ、話の流れの筋についてはわかってもいる。おそらく、今からすでにハムレット王子が事実について知ったとすれば、王位奪還の士気が旅のはじめの今から挫けてしまう恐れがあるという、そうしたことだったに違いない。

『実は……真実のほうはこういうことなのですよ』と、まるで神の人に対し懺悔でもするように、キルデスは言った。『エリオディアス王の妻であり、今も王妃であり続けているガートルードは、婚姻する前からすでに王の弟であるクローディアスの奴めと通じておったのです……あ、ご心配めされますな。ハムレット王子は間違いなくエリオディアスとの間に出来たお子です。何故そのことがわかるかと言いますとな、王妃は懐妊するまでの間、常に誰かしらに行動を監視されるという生活でしたからな。王宮での暮らしにもまだ不慣れで、浮気する暇もなかったでしょう。また、懐妊したら懐妊したで、元気な世継ぎを生めるようにと、周囲に常に誰かしらが控えており、自分の健康をまず第一に考えなければならないという生活……ですが、ハムレット王子が生まれて一歳にもならぬ頃から、ガートルード王妃はよりにもよって王の実弟とねんごろな仲というのになったのではないかと思われるわけです。エリオディアスは王としての公務にも忙しく、新妻のことにばかりかまけていることは確かに出来なかったかもしれません。そのあたりの女心というやつは、本人にでも聞かない限りわたしにもわかりません。ですが、よりにもよってガートルードは、自分のその手によって息子の父親を殺したのですよ……』

(なんですって!?)と叫びかけて、ギベルネスは受け皿に茶の入ったカップを戻した。そして、その彼の驚きの表情だけですべてを悟ったように、キルデスはさらに続ける。

『ユリウスの話によれば、その前からよく植物学に詳しい彼に、王妃は毒の抽出法などについて聞いていたそうでしてな。おそらく、事が成った暁には、ユリウスのことも始末するつもりでいたのでしょう。何分彼は、ガートルード王妃から何度となくあの手この手で誘惑されていたということでしたから、そうした意味でも邪魔だったでしょうしな。あの売春婦めは、夫とふたりだけの寝室にて事が終わったあと――すっかり無防備な姿になったエリオディアスの耳に毒を流しこんで殺害したのです。侍医であるユリウスがすぐに呼ばれ、診断した結果……何分、確かに外には護衛官がいたにせよ、その者たちがいかに忠実な者であるか、ユリウスはよく知っていたのです。こう考えた場合、起きたのは王と王妃ふたりしかいない密室で起きたこと。そして、鼻や耳から血を流して白目を剥いている王のことを見て……ユリウスは確信したのです。この事実については、自分の命ごと隠蔽されることになるだろうと』

(なんという恐ろしい……)と、ギベルネスは思った。王宮は権謀術数渦巻くところ、とはよく聞くが、流石に王妃自らが夫である王を殺したという話までは、彼も聞いたことがない。

『つまり、ハムレット王子は今、そのような毒婦のことを……聖母か天使にも等しい神聖な存在として思い描き、やむなく結婚するしかなかった悪王の手から救いださなければならないと……そう勘違いされているということなのですね』

そう口にするだに、ギベルネスは胸が苦しくなってきた。『ギベルネ先生、笑わないで聞いてくれますか?実はオレは、大義名分がどうとか言うより……とにかくなんとしても自分を生んでくださったという母という存在に、一目でいいからお会いしたいと思ってるんです。そして、母上に会えることを思えば、これからどんなにつらいことが待ち受けていようと、きっと耐えられる気がする』――そう、少しばかりはにかみながら告げたハムレットの姿を、ギベルネスは脳裏にまざまざと思い出すことが出来る。

『そうなのです。ですが、ユリウスやわたしや、ローゼンクランツ公爵が考えているのはこういうことです。王都テセウスのティンタジェル城へ攻め上る頃には……今は子供の想像する竜退治のような旅が、現実の厳しさを知ることによって、自分の出生の秘密がそのようなものであれ、十分その真実に耐えうる胆力を、王子自身がきっと身に着けるまでに成長されるに違いないと。そこで、ですな、ギベルネどの。ギベルネどのにおかれましては、ハムレット王子がそのような煩悶に今後苦しむ時には、どうか王子のことを今は亡きユリウスに代わってしっかりと支えていただきたいのです』

『…………………』

ギベルネスとしては、軽々しく約束するわけにはいかなかった。何分、彼にしてみれば今も――蝿や蚊やアブを見ていて、そこから人間の声が聞こえて来はしまいかと、ただそのことにのみ期待をかける毎日だったからである(おとついなど、そんなことを考えつつ、ギベルネスが窓にとまったハエをじっと見ていると……『ぎえ~だぎゃっ!!』と叫び、レンスブルックが当のハエを叩き殺してしまったことがあった。思わずギベルネスが『ああっ!!』と叫ぶと、『どうしたんだぎゃ、ギベルネ先生?ああ、先生はお優しいだぎゃな。ほいで、こんな小汚いハエにまで同情なさるんだぎゃな』などと、彼は一人うんうん納得していたものである)。

『ギベルネどの、ここまでのことを果たしてお話すべきかどうかとは……わたしも迷いました。ですが、どうか最後まで話すことをお許しいただきたい。あの毒婦のガートルードめは、クローディアスの妻となるには前王との間に出来た赤子であるハムレット王子は最早邪魔でしかないと考え……夫を殺したのと同じ毒で実の息子までも始末しようとしたくらいの女なのですぞ。しかも証拠隠しのために、その赤ん坊の死体を人肉業者に引き渡すつもりでいたのではないかということだったのです』

『まさか。そんな……』

ギベルネスにしても、この惑星には今も食人(カニバリズム)の風習が残っているとは知っている。事実、エルゼ海を越えた北王国、南王国の双方では、五穀豊穣を願い、毎年必ず人身御供が行なわれる。それも、まだ年端のゆかぬ処女の娘と決まっており、その娘は殺されたあと、祭儀にのっとって肉体のほうを処理され、その場にいた者全員に<神に捧げられたもっとも神聖な肉>として配られることになるのであった。

また、飢饉であってもなくても、生まれたばかりの赤ん坊を食べるということは、西王朝の領地でも東王朝の領地でも時に行われることであった。ある程度成長してしまった人間の死後の肉というのはウイルスその他の危険が大きいが、その点赤ん坊は口減らしになるという意味でも、食肉処理されるということがあったのである。

『だからこそ、ユリウスはハムレット王子を連れて逃げたということでもあるのでしょうね……もし仮にそこまで凄惨な理由が隠されていなかったとしても――いいところを言って生涯幽閉、現在クローディアス王とガートルード王妃の間には王子と王女がそれぞれいらっしゃったと思いますが、そのレアティーズ王子の邪魔となったとすれば、実際には暗殺されたところを、病いで死んだということにでもされたに違いありません』

『そうなのです。ですが、ユリウスのほうでもまさか、その後成長するにつれ、王子のことが実の息子のように可愛くなるとまでは……想像してなかったようですな。王家の血筋を備えた者としての資質十分ということもなく、凡百の僧といったように育ったとすれば、ユリウスもまたもう少し考えたかもしれませんが……ギベルネどの、どうか御理解いただきたい。このことには一国の命運が懸かっているということを。ハムレット王子のあの王としてのカリスマ性は本物です。ユリウス亡き今、王子の血筋について証明が出来るのは、ヴィンゲン寺院の権威ある長老たちの言葉のみ。ですが、あの方のまだ齢十六にして、誰もがみな、そのお姿を一目見ただけで足を屈めずにはおれないような高貴な威厳……あれこそ、歴代の王が金や銀をいくら積んででも買いたいものであったでしょう。どうか、星神・星母が遣われた方であれば、このようなわたしの嘆願も無用かもしれませぬが、ハムレット王子のことを決して、どのようなことがあっても見捨てずお助けくださると、あらためてお約束してくだされ』

『わかりました』と、心の中では苦渋に満ちた思いで、ギベルネスは約束した。AIクレオパトラが衛星によって自分の姿を探し出すことは容易いことなはずなのに――いまだ、なんの連絡も向こうからはない。しかも、その星々の女神とやらが『<デンパショーガイ>によってあなたは帰れない』、『任務を果たせば戻れる』といったようなことを言ったというのだ。<カエサル>の船内で、システムが一部ダウンするような事態が起きている可能性もなくはないが、だがそう考えた場合、その星々の女神はそのことも込みで事態をすべて把握しているということになる……ギベルネスは幾度考えてみても、ここで思考が何かの壁にぶち当たってしまうのだった。『私に出来ることは、なんでも王子のためにするとお約束します。実際、王都テセウスのティンタジェル城にある拷問部屋にて、どんな酷いことが行われているかも、私は知っています。あんなことは、どんな理由があれやめさせなくてはいけないということも……事実、そのためにだけでも、ハムレット王子には王位に就くべき大義があると言っていいほどですから。また、王子が王となられた暁には、国中が喜びに湧き返ることでしょう。何年かかるかはわかりませぬが、私の命尽きるまで、ハムレット王子のことをそのおそばでお支えすることを、今ここにお誓い致します』

『ああ、ありがとうございます、神の人ギベルネさま』

ここで、キルデスは武人が上官によくそうするように、両の拳を組み合わせたものを頭上に突き上げ、恭しく礼をした。

『わたしもまた、この城内にてただぬくぬくとハムレット王子が王都テセウスを攻める時を待っていようとは思っておりませぬ。何分、当地はテセリオン州よりもっとも離れておりますでな。兵たちが行軍するための糧食にしてもなんにしても、その分厳しいものがありますから……兵を挙げて王都へ辿り着いたは良かったが、その頃には兵士らはみな息も絶え絶えというのでは、話になりませぬ。そのための準備も今からすでにしてありますが、なんにせよ、我々はすでに腹を決めました。民たちにも、ハムレット王子が王となった暁には、取り立てられる税も減り、生活にも今以上にゆとりが出来るとすでに話してあるのですよ』

『なるほど』

<神の人>などと呼ばれ持ち上げられている割に、自分はそんなことにも気づかなかったのだと、ギベルネスは内心で失笑した。滞在中のこの一月ほどの間、ハムレット王子の目の前では繰り返し軍事教練が行われていたのだ。そして、そのあとに必ず持たれた将軍たちを招いての宴会――それは、『この方こそが今後<西王朝>の運命を変えるお方であり、我々はこの方のために命を懸けるのだ』との、ギルデンスターン侯爵からの挨拶の取次ぎという意味もあったのだろう。

事実、ハムレットはギルデンスターンの与えた鋼鉄の鎧や冑、それに赤いマントを羽織り、侯爵とともに馬上試合や武術大会、それに大規模な軍事教練を天幕からじっと観察していたわけだが、誰もがハムレット王子の姿を一目見ただけで、王としての尊厳と気品がすでに備わっていると認めるほどであった。さらにはその後、宴の席にてこの方をさらに間近に見、話す機会を与えられたとすれば……彼らはおのおの、出兵の招聘があるまではそれぞれの地方の町々のほうへ戻っていったが、みな口にすることはほとんど同じだったのである。『あの方こそは、次代の王として相応しい方』、『我々が命を懸けるだけの才覚と気品と威厳に満ちたお方だ』、『出会った瞬間、まるで雷が背筋に走ったかのようだった。他のみなもそうだったに違いない』などなど――それだけではない。彼らもまた、ヴィンゲン寺院の僧たちが経験したのにも似た、星のお告げを受けていた。群落の長老たちのみならず、まったく同じ夢を多くの人々が同じ日の夜に見て目覚めていたのだ。それはこんな夢だった。星空に竜が上がって来ると、サソリは慌てて逃げていくといったような……翌朝、誰もがこの話を噂しあった。何故なら、まったく同じ内容の夢を見たと、口々に言う人が絶えなかったからである。

こうして、人々は自分たちがおそらく時代の変わり目にいるのだろうことを知り、さらにはそのことに力づけられ、ハムレット王子のお姿を実際に拝する段に至っては――兵士たちはひとり残らず、なんの疑問の余地なく『この方こそが我々の王である』と認め、その御前に衷心から膝を屈め、挨拶していたのである。

>>続く。