朝日が上れば、最低気温は0.4℃迄下がり霜で真っ白、昼前まで日差しがあり、

12時前に最高気温は8.7℃、でもその後雲が一面を覆っている。

14時、7.8℃、49%

14時、7.8℃、49%NHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花は「サンガイグサ・三階草」、

草丈10cm〜30cm程になるシソ科の二年草で、春に紅紫~紫がかるピンクの花

を咲かせ、茎の下部の葉(葉柄が有)と上部の葉(葉柄は無)が2~4段に付く

ことからこの名に。 (1月1日平城京跡にて)

これは和名「ホトケノザ・仏の座」ですよね。

この名の由来は、扇形様の葉の様子を、仏が座る台座に例えている。

さらに「ホトケノツヅレ・仏の綴れ」という別名もあります。

葉の腋に花が5~7個はでき、立ち上がり咲くのはひとつか2つしかない。

真んなかの花には、早々に楕円形の4個の実ができ、ピンク色の背中を見せた

まま開かない花(閉鎖花)もある。

下のほうの花をつけない葉には長い柄があり、花冠、萼、茎も葉も毛を持つ。

甘い蜜はミツバチが好むようだ。

花言葉は「調和」

借用

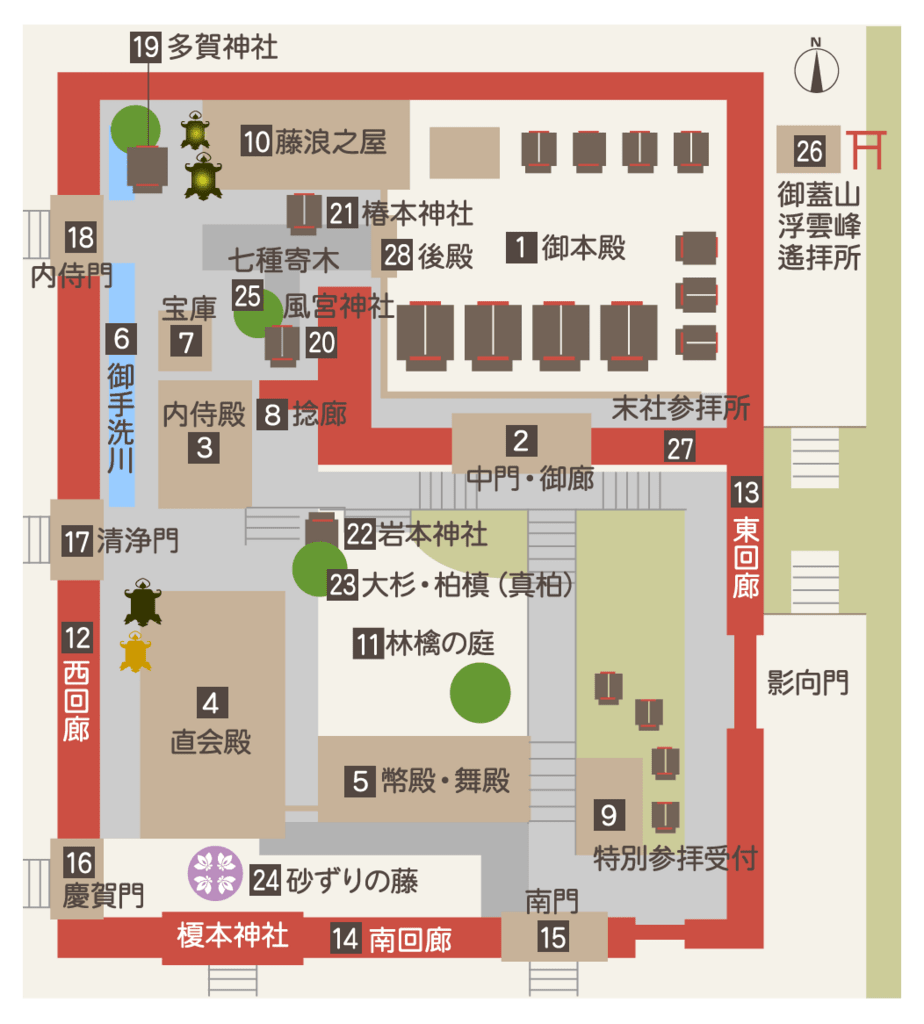

借用この6日午後から「春日大社」にて車のお祓いをしてきました。

近鉄奈良駅前から東大寺へ向かう道は、小雨なのに小旗を先頭に歩く中国から

の団体客で賑わっており、写真は東大寺南大門前の交差点の様子です。

行き👆

帰り👇

お祓い時には太陽が顔を出しており、無事済ますことができました。

特別参拝券を頂いたので、今年最初のお参り、それも②の中門前からです、

国宝の御本殿4殿が拝めますね。

御祈祷所前、数本の早咲きの「アセビ・馬酔木」に白い釣鐘状の花が咲く。

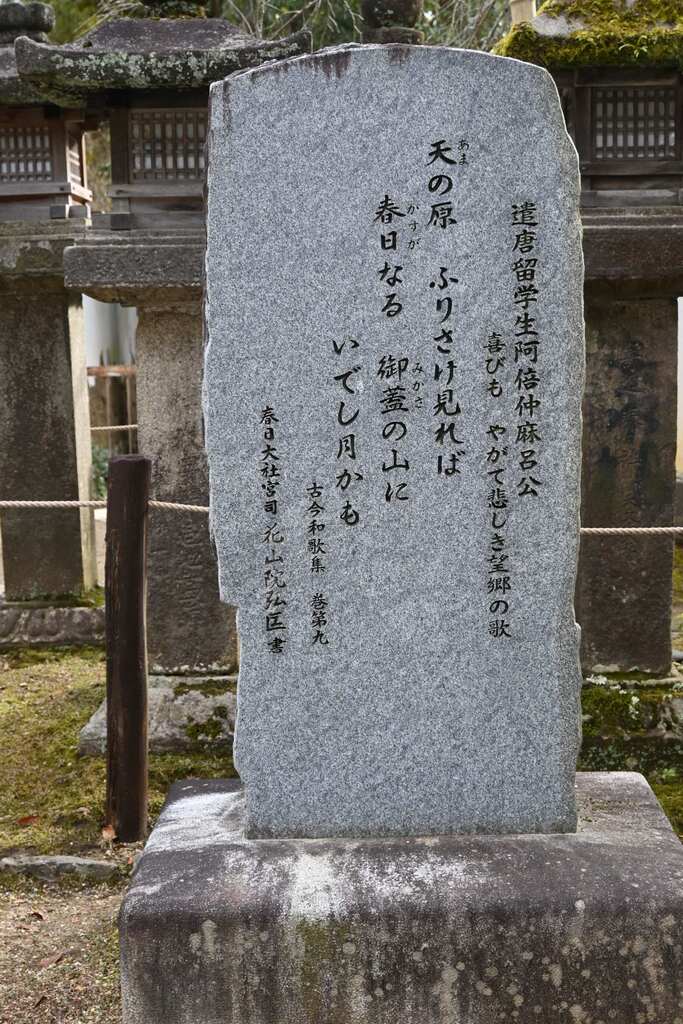

『天の原 ふりさけ見れば 春日なる 御蓋の山に いでし月かも』阿倍中麻呂公

ここから御蓋山を望む。内侍門の上に・・・

西回廊から慶賀門から、砂ずりの藤、そして南門、そして上には御蓋山

外国の方、3人とも手に取っているのは『鹿みくじ』で、スマホで自撮を。

海外の方でおみくじ所前は賑わっておりました。

特別参拝受付(500円)から入れば、青竹から水が流れ、浄めてお参りに。

一段上に中門が見える。

数段の石段を上り、虫害で切られた脇から延びる『林檎の樹』がある。

およそ800年前、高倉天皇の御献木と伝えられ、1273年の『中臣祐賢記』に

記載されており、また祭典の際、舞楽や神楽が舞われる庭を林檎の庭と呼ぶ

のは、庭の東南隅に『林檎の樹』があることからです。

そして反対側の北西がわには社頭の『大杉・柏槙』がそびえる。

木の回りに結ばれている麻縄は、悪霊を避けたり、その物が聖なる特性を

もっていることを示す。

杉の根元から生えている2本目のやや小ぶりの木は、「槙柏(しんぱく)」や

「伊吹(いぶき)」という木、別名はビャクシンでともいい、樹齢は約500年と

いわれ、隣の直会殿(重要文化財)の屋根を貫いて伸びている。

これは樹木を大切にされる春日の神様の託宣(古社記)によるものです。

右が「社頭の大杉」で、目通り周囲8.7m、高さ25m、樹齢約800年~1000年。

約700年前鎌倉時代後期1309年奉納の『春日権現験記』には幼木だったと。

出口からの写真、二つの神木がよくわかりますね。

高さ10m中門(重文)左右に13mの御廊、正面の唐破風は明治時代に追加、

背後に国宝の御本殿4殿が配置されております。

二礼二拍手一礼、お参りさせていただいた喜びをお伝えいたしました。

この後、回廊巡りをしました。次回に続く。