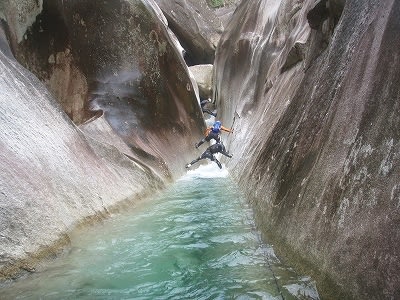

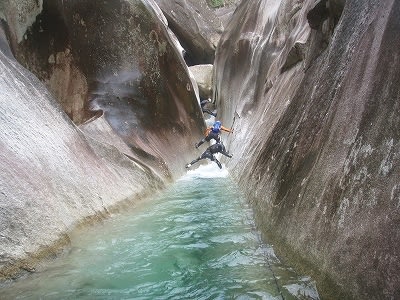

好アングルのところは暗い上に水しぶきが飛んで、撮影はうまくいかなかったようです。

由布川渓谷から帰って、3日日ほどして白きりさんから電話あり。

完全遡行を是非ともやり遂げたいが、もう寒いだろう。来年のことはわからんけど、来年に持ち越しということで話は終わった。それ

から2、3日経って、「来年のことはわからんな」という言葉が気になり始めた。そう、「俺たちに来年はない」かもしれない。やりた

いという気持ちがあるうちに行ったほうが良いのでは。と思い立ち、白きりさんに電話すると、白きりさんも同じ考えだったようで、

よし。やろうという返事。予定を10月23日としたが、金曜日にかなりの雨が降った。大雨洪水注意報もでた。これでは当然無理。翌週

は白きりさんが大阪マラソン参加のため無理。ということで11月3日木曜日、文化の日に行くことにした。しかし、11月に入ってからの

遡行は寒さがこたえるだろうことは、容易に想像できる。下手をすると「俺たちには明日は無い」という状況にもなりかれない。寒さ

対策を入念にする必要がある。しかし、水の中で寒さ対策といってもどういうものがあるのだろうか。水の中での防寒には限りがある

だろう。結局のところ、酒を控え、節制をするのが一番かもしれない。

11月2日。

朝から小雨がぱらつく。逃げ場の無い由布川渓谷。心配になったが、終始小雨。この程度の雨なら行けるだろうと決行とし、由布川渓

谷近くのキャンプ場「きのこの森」へと向かう。9時前到着。皆がまだ来ていないので、温泉に入った後、バンガローでビールを飲んで

いると、ますもちゃんが到着。飲もうと誘うと、今日は明日のために飲まないという。心がけが違う。

10時過ぎ、しろきりさん到着。こちらはビールと焼酎を抱えている。明日のために、この辺でと思っていたのであるが付き合うことに

する。結局、寝たのは12時を回っていたか。節制を念頭に入れていたのだが。

明けて文化の日。

どんよりとした曇り。予定では6時30起床であったが、遅く寝たのがひびいた。車を二箇所に配車した後、由布川神社先の階段を下りて

入渓したのは9時15分。水量は前回よりも若干多いようだ。しかし、気温は前回よりも暖かいようで安心する。

入系直後。

もっとも穏やかな流れの箇所。

ここからは水質は良い。人造物の残骸も無くなり遡行の環境はぐっと良くなる。懸念であった鹿の死体も流されてない。一安心だ。

狭いところに来ると、暗い。

フラッシュをたかなければブレるし、たけば水滴が写る。

撮影は難しい。

40分ほどで、みこやしきの滝の下部へ到着。

前回、残置ハーケンにヌンチャクをかける際、苦労した箇所は1発で掛ける事ができた。やはり、水量が多いようだ。

第1の滝を越えるといよいよ「みこやしきの滝」の核心に入る。

予定通り、右側の左上したクラック沿いに行くことする。

左手にカムを持って左岸から右岸へと移りこむ。

周りはまるで薄暮の暗さ。

ヌンチャクを掛けたがボルトは効いていない。

バックアップにナッツを決めているところ。

出だしにカムを決め、A1で右壁に乗り込む。その後、アブミから下りてやや右寄りに上がりこむところが悪い。微妙なバランスを強いら

れ、前回確認したリングボルトにヌンチャクを掛けると、ぐらぐらと動いている。まったく信用にならない。ナッツをセットし、そこに

アブミを掛け、テラスに上がりこむ。

テラスからはクラックが続いている。だが、曇り空の上、薄暗い渓谷の中、さらに奥まった箇所に位置するため、クラックの中は真っ暗。

手探りでサイズを確認し、岩の崩れを想定して、いつもよりトリガーを絞り、そして、いつもより奥にセットする。カムは決まる。しか

し、岩質を考えれば強いテンションはかけられない。なるべく、体重をかけないようにフリーで進む。アブミを使う箇所はカムが揺れな

いようにゆっくりと。

カンテに達して、先を覗き込むと幸い滝の落ち口近くまでクラックは続いている。

クラックが切れた箇所から左へと移りこみ左岸の安定して箇所へと上がりこむ。ボルトを打つことなく、思いのほかすんなりと解決する

ことができた。

トラバース中の私。カンテ手前で。

左よりかなりの水が噴出していた。そこは直登不可能。

とにかく、暗いところ。

撮った写真もことごとく写りが悪かったようだ。

滝の上には一本の残置ハーケンとビナが1つある。両方とも新しい。おそらく沢くだりに使ったものだろう。そこに取りあえずセルフビレ

イをとった後、念のために確認すると、やはり、ぐらぐらと動いている。すぐにカムでバックアップを取りセカンドに備える。

二人が上がってきたところで、ゴルジュを15mほど進むと、めがね滝がある。高さ3m。

めがね滝へ向かう私。

ここも気を抜けないところ。

めがね滝。右はかなりの水量があった。

滝の中にナッツでプロテクションをとり、越える。見た目は悪そうだが、これまでで一番快適に登れる箇所といえる。

ここから先はしばらくは泳ぐ箇所も滝も無く進み、猿渡で遅い昼食をとる。

昼食後、遡行すること40分。3mの滝が見えてきた。高さこそたいしたことは無いが、以外に悪い。チムニー登りで上部へ上がる。

さらに遡行すること20分。泳ぎの箇所が出てくる。先は見えない。その先から水の落ちる音が響いてくる。そうとうに大きな滝がある

ようだ。おそらく最後の滝、「めくらの滝」だろう。50mあまり背泳ぎで泳ぎ、振り返ると15mほどの滝が全貌を現した。唖然とする。

落ちる水量はすさまじく、周りの壁はのっぺりとしている。流れに逆らいながら周りを廻るも弱点が見つからない。泳ぎ始めてかなり

なる。体が急激に冷えてきた。これ以上は体力を消耗するばかり。

残された時間は少ない。水の中でこれ以上粘るのは肉体的にも時間的にも無理と判断、残念だが撤退することにした。帰りしな、もう

一度、滝を確認すると弱点らしき箇所があるのが分かった。やってみなければわからないが、可能性を見出せただけ救い。次回に期待

を持てる。

やっと、地上へ。

正面に見えるのが椿の駐車場へ上がる階段。

この階段が少ないため、一度入渓すると不慮の

ときは脱出は難しい。

終えて・・・

前回時間切れで敗退した「みこやしきの滝」を越えたのは一つの成果。

最後のめくらの滝も越える目的で進んだが、敗退となった。なすすべも無かった。せめて、上半身でも休めるところでもあれば、体勢

を整え、作戦を練りなおせるのであるが、この時期、水の中に長時間いるのはいたずらに体力を消耗するばかり、初見突破の難しさを

感じた。救いはわずかながらでも可能性を見出せたことだ。それがモチベーションをあげてくれる。そして、それがある限り、「俺た

ちに来年はある」

完全遡行を是非ともやり遂げたいが、もう寒いだろう。来年のことはわからんけど、来年に持ち越しということで話は終わった。それ

から2、3日経って、「来年のことはわからんな」という言葉が気になり始めた。そう、「俺たちに来年はない」かもしれない。やりた

いという気持ちがあるうちに行ったほうが良いのでは。と思い立ち、白きりさんに電話すると、白きりさんも同じ考えだったようで、

よし。やろうという返事。予定を10月23日としたが、金曜日にかなりの雨が降った。大雨洪水注意報もでた。これでは当然無理。翌週

は白きりさんが大阪マラソン参加のため無理。ということで11月3日木曜日、文化の日に行くことにした。しかし、11月に入ってからの

遡行は寒さがこたえるだろうことは、容易に想像できる。下手をすると「俺たちには明日は無い」という状況にもなりかれない。寒さ

対策を入念にする必要がある。しかし、水の中で寒さ対策といってもどういうものがあるのだろうか。水の中での防寒には限りがある

だろう。結局のところ、酒を控え、節制をするのが一番かもしれない。

11月2日。

朝から小雨がぱらつく。逃げ場の無い由布川渓谷。心配になったが、終始小雨。この程度の雨なら行けるだろうと決行とし、由布川渓

谷近くのキャンプ場「きのこの森」へと向かう。9時前到着。皆がまだ来ていないので、温泉に入った後、バンガローでビールを飲んで

いると、ますもちゃんが到着。飲もうと誘うと、今日は明日のために飲まないという。心がけが違う。

10時過ぎ、しろきりさん到着。こちらはビールと焼酎を抱えている。明日のために、この辺でと思っていたのであるが付き合うことに

する。結局、寝たのは12時を回っていたか。節制を念頭に入れていたのだが。

明けて文化の日。

どんよりとした曇り。予定では6時30起床であったが、遅く寝たのがひびいた。車を二箇所に配車した後、由布川神社先の階段を下りて

入渓したのは9時15分。水量は前回よりも若干多いようだ。しかし、気温は前回よりも暖かいようで安心する。

入系直後。

もっとも穏やかな流れの箇所。

ここからは水質は良い。人造物の残骸も無くなり遡行の環境はぐっと良くなる。懸念であった鹿の死体も流されてない。一安心だ。

狭いところに来ると、暗い。

フラッシュをたかなければブレるし、たけば水滴が写る。

撮影は難しい。

40分ほどで、みこやしきの滝の下部へ到着。

前回、残置ハーケンにヌンチャクをかける際、苦労した箇所は1発で掛ける事ができた。やはり、水量が多いようだ。

第1の滝を越えるといよいよ「みこやしきの滝」の核心に入る。

予定通り、右側の左上したクラック沿いに行くことする。

左手にカムを持って左岸から右岸へと移りこむ。

周りはまるで薄暮の暗さ。

ヌンチャクを掛けたがボルトは効いていない。

バックアップにナッツを決めているところ。

出だしにカムを決め、A1で右壁に乗り込む。その後、アブミから下りてやや右寄りに上がりこむところが悪い。微妙なバランスを強いら

れ、前回確認したリングボルトにヌンチャクを掛けると、ぐらぐらと動いている。まったく信用にならない。ナッツをセットし、そこに

アブミを掛け、テラスに上がりこむ。

テラスからはクラックが続いている。だが、曇り空の上、薄暗い渓谷の中、さらに奥まった箇所に位置するため、クラックの中は真っ暗。

手探りでサイズを確認し、岩の崩れを想定して、いつもよりトリガーを絞り、そして、いつもより奥にセットする。カムは決まる。しか

し、岩質を考えれば強いテンションはかけられない。なるべく、体重をかけないようにフリーで進む。アブミを使う箇所はカムが揺れな

いようにゆっくりと。

カンテに達して、先を覗き込むと幸い滝の落ち口近くまでクラックは続いている。

クラックが切れた箇所から左へと移りこみ左岸の安定して箇所へと上がりこむ。ボルトを打つことなく、思いのほかすんなりと解決する

ことができた。

トラバース中の私。カンテ手前で。

左よりかなりの水が噴出していた。そこは直登不可能。

とにかく、暗いところ。

撮った写真もことごとく写りが悪かったようだ。

滝の上には一本の残置ハーケンとビナが1つある。両方とも新しい。おそらく沢くだりに使ったものだろう。そこに取りあえずセルフビレ

イをとった後、念のために確認すると、やはり、ぐらぐらと動いている。すぐにカムでバックアップを取りセカンドに備える。

二人が上がってきたところで、ゴルジュを15mほど進むと、めがね滝がある。高さ3m。

めがね滝へ向かう私。

ここも気を抜けないところ。

めがね滝。右はかなりの水量があった。

滝の中にナッツでプロテクションをとり、越える。見た目は悪そうだが、これまでで一番快適に登れる箇所といえる。

ここから先はしばらくは泳ぐ箇所も滝も無く進み、猿渡で遅い昼食をとる。

昼食後、遡行すること40分。3mの滝が見えてきた。高さこそたいしたことは無いが、以外に悪い。チムニー登りで上部へ上がる。

さらに遡行すること20分。泳ぎの箇所が出てくる。先は見えない。その先から水の落ちる音が響いてくる。そうとうに大きな滝がある

ようだ。おそらく最後の滝、「めくらの滝」だろう。50mあまり背泳ぎで泳ぎ、振り返ると15mほどの滝が全貌を現した。唖然とする。

落ちる水量はすさまじく、周りの壁はのっぺりとしている。流れに逆らいながら周りを廻るも弱点が見つからない。泳ぎ始めてかなり

なる。体が急激に冷えてきた。これ以上は体力を消耗するばかり。

残された時間は少ない。水の中でこれ以上粘るのは肉体的にも時間的にも無理と判断、残念だが撤退することにした。帰りしな、もう

一度、滝を確認すると弱点らしき箇所があるのが分かった。やってみなければわからないが、可能性を見出せただけ救い。次回に期待

を持てる。

やっと、地上へ。

正面に見えるのが椿の駐車場へ上がる階段。

この階段が少ないため、一度入渓すると不慮の

ときは脱出は難しい。

終えて・・・

前回時間切れで敗退した「みこやしきの滝」を越えたのは一つの成果。

最後のめくらの滝も越える目的で進んだが、敗退となった。なすすべも無かった。せめて、上半身でも休めるところでもあれば、体勢

を整え、作戦を練りなおせるのであるが、この時期、水の中に長時間いるのはいたずらに体力を消耗するばかり、初見突破の難しさを

感じた。救いはわずかながらでも可能性を見出せたことだ。それがモチベーションをあげてくれる。そして、それがある限り、「俺た

ちに来年はある」

前回、祝川を終えた後、次回は由布川に行こうという話が持ち上がった。由布川渓谷のことはわからないが、岩質は分かっている。凝

灰岩である。

大分では凝灰岩のことを灰石(はいし)という。字面の通り、阿蘇の火山灰が積もり、圧縮してできた岩である。当然、削れ易い。こ

の特長を生かして、古くから石材に利用されてきた。石橋、甲庚塔、地蔵、墓石など枚挙に暇が無い。大分はこの凝灰岩が多く、これ

を利用した文化財が点在している。代表的なものが臼杵石仏、国東の磨崖仏、院内の石橋等、その数は多い。

この岩、クライミングの対象にもなる。しかし、大分に限って云えば、お勧めできない。というより、よほどの目利きで無い限り、取

り付くのは止めておいたほうがよいだろう。かつて、臼杵にクラックルートを作ったことがあるが、今では消え去っている。凝灰岩は

柱状節理が多く、クラックが発達しているが岩が不安定で、ブロック状に積み重なったところもある。掃除も大変で、しすぎると落石

を誘発しやすくなったりもする。そういう理由から凝灰岩には手は付けないようにした。

話がそれてしまった。戻そう。由布川渓谷は凝灰岩であることから、岩が削れて水に溶け出したり、クラックの奥から土が流れ出たり

で、おそらく、水質は期待できなく、コケもあり、臭いもあるだろうと想像に難くない。WEBでしらべると、いささか水質には抵抗が

あるものの、それをおしても行くべき価値のある沢のように思えてきた。問題は入渓地点。両岸共に40mほど切り立っているために入

渓地点が限られるのである。逆に言えば、一度入れば脱出は簡単にはできないということになる。

計画では19日に行くつもりであったが、金曜日から雨が降り出したために、即刻中止。その後、二日間、大分では大雨洪水警報が出た。

当然、次の週も見合わせることにした。2週間目でもまだ水量は多いだろうと予想されるが、行くとすれば10月上旬が無難だろうと、

10月2日に入ることにした。

10月1日(土曜日)

4時頃より、白きりさん、ますもっちと入渓地点の偵察に行く。

記録では田代橋で入渓するのが一般的なようだが、下流のほうからだと、一日で抜けるのは難しい。それに水質も悪そうだし、さして

おもしろいところも無いようだ。ということで、渓谷橋と新田代橋の間、やや渓谷橋よりの岡という地名の場所に行ってみる。下りた

ところは田んぼになっており、道が無いかと右のほうへと回りこむと、消えかかりそうな藪道がある。これを下ると右下に沢がある場

所に出た。左側へ懸垂すれば降りられると確認し、キャンプ場へと引き上げることにする。途中、渓谷橋に寄り、見下ろすとすごい勢

いで流れ落ちる滝が見える。普段の水量は分からないが、明らかに増水しているようだ。

7時過ぎにyamaakiさんが合流し、明日の成功を祈って乾杯をする。

キャンプ場(きのこの里http://www.kinokonosato.net/)

5時に起床。目的地予定の椿、猿渡に車を二台配車ののち、入渓地点へ一台で向かう。

急坂の藪を下り、50mロープで懸垂で下りると、両側は垂直に切り立ち、閉塞感に包まれる。まるで地下水路のようである。昨今多くな

ったゲリラ豪雨にでもあったら逃げ場は無い。

入渓地点にて

天気予報では晴れであるが冷気が南下し、気温は13度とのことである。水温が気になるところであるが、水に入ると思ったほど低くは

なく、ほっとする。

流木越え。すべすべでやっかいな箇所だ。

まるで地下水路。

絹の幕のように落ちてくる滝。これはきれいだ。

カムをかませて這い上がる私。

30分ほど遡上したところで、深そうな場所が100mほど続いている箇所に出くわした。その先は曲がっており、視界は届かない。おそら

く、ここが「300mの泳ぎ」といわれる場所であろう。体力を消耗しないように背泳ぎでゆっくりと進む。

狭い箇所。水の勢いが増す。

200mほど泳いだあたりで体が冷えてきた。さすがに長時間、水の中に入っているとこたえる。泳ぎきって上がった時には震えがしばら

く止まらず、この先どうなることかと不安になってくる。この後も泳ぎを繰り返すうち、渓谷橋が上流に見えてきた。その先が第一の

核心である。私がトップで行くも、急流に流される。側面の岩のかちホールドにつかまって、しばし耐えて何度も前進を試みるも、流

される。この時、不覚にも喘いで水を飲んでしまった。ここでトップをしろきりさんと交代。同じく白きりさんも何度か流され、この

ままでは突破は難しいと判断。一度、休めるところまで戻って、装備を外し、靴も脱いで再度、試みる。あと少しというところまで漕

ぎつけば流されることを4,5回続けただろうか。そののち、流れの中に弱点を見つけて見事に落ち口まで突破。すごい泳力だ。続いて私

が引いてもらい、ショルダーで滝を越える。その後、ザックを引き上げ、白きりさん、ますもっち、yamaakiさんと続く。

しろきりさんと私。第一の核心で。

右壁の水の中にあるカチにつかまり耐えるが何度も流される。

渓谷橋を越えてからも泳ぐ箇所がいくつも現れる。ザックにたまった水を抜くために何度かがんだだろうか。そんなことを繰り返し、

昼過ぎに神社に上がる階段が見えてきた。神社へ渡る橋を過ぎ、30分ほどで今度は堰堤に設けられた階段のある場所へ来た。撤退す

るにはここしかないという場所である。ここで遅い昼食をとることにした。しかし、時間が気になる。食べ終わるとすぐに出発する。

30分ほどのぼると、滝の音が聞こえてきた。かなりでかい音にみこやしきの滝だろうと先を急ぎかけたとき、足元を見てゾッとした。

鹿の死体が横たわっていたのである。ガスでパンパンに膨らんでおり、色、形ともに完全に岩に同化していたために、気付かずに危

うく踏むところであった。それをやり過ごし、2,3歩いて、またゾッとする。「下流でこの水を飲んだ」んだと。

気持ちを切り替え進むとすぐに、みこやしきの滝の一部と思われる高さ2mほどの小滝が現れた。小滝といえども水量は激しい。私が

トップで必死に泳ぎ、滝の下部にたどり着くと、幸いなことに残置ハーケンがある。が、遠い。立ち泳ぎしながら手を伸ばすも届か

ない。何とか届いても、流れに逆らいながらの立ち泳ぎでは手元がぶれてビナがハーケンの穴に入らない。5度目、渾身の力を振り絞

って伸ばすとやっとのことで届いた。これにアブミを掛け、滝の落ち口のカンテをつかんで体を引き上げる。その時、視界に入った

滝を見て愕然とした。

瀑音と共にすさまじい勢いで水が斜め下へと噴出しているのである。これを見た瞬間、もはやこれまでと悟った。続いて上がってき

た白きりさんも唖然として見上げる。誰が見ても受ける印象は変わらないだろう。記録には滝の下部がハングしているとなっていた

が、それすら確認できないほどの水量である。近づくことも不可能だ。おそらく、これがみこやしきの実態だろう。この先は前人未

到といわれている場所だ。30年ほど前に八代ドッペルが越えたという話もあるが定かではない。

どこかに弱点が無いだろうかと、見渡すと、左の壁にリスが走っているのが見て取れる。右にはクラックが左上している。現実的な

のはそのクラックを使うことだろう。しかし、カンテを回りこんだ先が分からない。滝を越えたとしても下りることは無理なように

思える。というのも、みこやしきの滝のすぐ上部にもう一つのあるからだ。その上に立たなければ流されるだろう。かなりの困難が

予想されるが、とりあえず行ってみようと、よく見ると、下部にリングボルトが1本打たれている。それほど古くはない。誰か行っ

たのだろうか。出だしにカムをかませ、A1でボルトに移る。この岩質では効くかどうか不安があるが大丈夫なようだ。小テラスに上

がり込み時間を確認すると、3時との事。残り時間を考えると4人が突破するのは無理だろう。ギアも不足気味だ。残念だがここで撤

退することに決める。

堰堤に設置された階段にたどり着いたときは3時半。行動時間は8時間になる。その半分以上は泳いでいたように感じる。突破できな

かったこともあって、疲れた一日となった。

猿渡のつり橋

ここから、みこやしきの滝を上がったあたりが見える。

吊橋から見下ろす。

ゴルジュは狭いトイ状となっている。勢いが増すはずである。

上陸して。

ライフジャケット必携と書いている記録が多い。私と白きりさんは動きやすさを優先してライフジャケット無しで入った。その分、

浮力を慮って装備を絞ることにした。みこやしきの滝まではそれでなんら問題はなかったが、みやこしきを越えようとすれば、もっ

とギアを増やし、入渓する時間も早くする必要があると感じた。

泳ぎに泳いだ一日であった。

週末にこの秋一番の低温となったのもあるが、これほど長時間、水の中に入るためには、もっと寒さ対策を考えなければならない。

寒くなれば気力も落ちてくる。課題だ。

灰岩である。

大分では凝灰岩のことを灰石(はいし)という。字面の通り、阿蘇の火山灰が積もり、圧縮してできた岩である。当然、削れ易い。こ

の特長を生かして、古くから石材に利用されてきた。石橋、甲庚塔、地蔵、墓石など枚挙に暇が無い。大分はこの凝灰岩が多く、これ

を利用した文化財が点在している。代表的なものが臼杵石仏、国東の磨崖仏、院内の石橋等、その数は多い。

この岩、クライミングの対象にもなる。しかし、大分に限って云えば、お勧めできない。というより、よほどの目利きで無い限り、取

り付くのは止めておいたほうがよいだろう。かつて、臼杵にクラックルートを作ったことがあるが、今では消え去っている。凝灰岩は

柱状節理が多く、クラックが発達しているが岩が不安定で、ブロック状に積み重なったところもある。掃除も大変で、しすぎると落石

を誘発しやすくなったりもする。そういう理由から凝灰岩には手は付けないようにした。

話がそれてしまった。戻そう。由布川渓谷は凝灰岩であることから、岩が削れて水に溶け出したり、クラックの奥から土が流れ出たり

で、おそらく、水質は期待できなく、コケもあり、臭いもあるだろうと想像に難くない。WEBでしらべると、いささか水質には抵抗が

あるものの、それをおしても行くべき価値のある沢のように思えてきた。問題は入渓地点。両岸共に40mほど切り立っているために入

渓地点が限られるのである。逆に言えば、一度入れば脱出は簡単にはできないということになる。

計画では19日に行くつもりであったが、金曜日から雨が降り出したために、即刻中止。その後、二日間、大分では大雨洪水警報が出た。

当然、次の週も見合わせることにした。2週間目でもまだ水量は多いだろうと予想されるが、行くとすれば10月上旬が無難だろうと、

10月2日に入ることにした。

10月1日(土曜日)

4時頃より、白きりさん、ますもっちと入渓地点の偵察に行く。

記録では田代橋で入渓するのが一般的なようだが、下流のほうからだと、一日で抜けるのは難しい。それに水質も悪そうだし、さして

おもしろいところも無いようだ。ということで、渓谷橋と新田代橋の間、やや渓谷橋よりの岡という地名の場所に行ってみる。下りた

ところは田んぼになっており、道が無いかと右のほうへと回りこむと、消えかかりそうな藪道がある。これを下ると右下に沢がある場

所に出た。左側へ懸垂すれば降りられると確認し、キャンプ場へと引き上げることにする。途中、渓谷橋に寄り、見下ろすとすごい勢

いで流れ落ちる滝が見える。普段の水量は分からないが、明らかに増水しているようだ。

7時過ぎにyamaakiさんが合流し、明日の成功を祈って乾杯をする。

キャンプ場(きのこの里http://www.kinokonosato.net/)

5時に起床。目的地予定の椿、猿渡に車を二台配車ののち、入渓地点へ一台で向かう。

急坂の藪を下り、50mロープで懸垂で下りると、両側は垂直に切り立ち、閉塞感に包まれる。まるで地下水路のようである。昨今多くな

ったゲリラ豪雨にでもあったら逃げ場は無い。

入渓地点にて

天気予報では晴れであるが冷気が南下し、気温は13度とのことである。水温が気になるところであるが、水に入ると思ったほど低くは

なく、ほっとする。

流木越え。すべすべでやっかいな箇所だ。

まるで地下水路。

絹の幕のように落ちてくる滝。これはきれいだ。

カムをかませて這い上がる私。

30分ほど遡上したところで、深そうな場所が100mほど続いている箇所に出くわした。その先は曲がっており、視界は届かない。おそら

く、ここが「300mの泳ぎ」といわれる場所であろう。体力を消耗しないように背泳ぎでゆっくりと進む。

狭い箇所。水の勢いが増す。

200mほど泳いだあたりで体が冷えてきた。さすがに長時間、水の中に入っているとこたえる。泳ぎきって上がった時には震えがしばら

く止まらず、この先どうなることかと不安になってくる。この後も泳ぎを繰り返すうち、渓谷橋が上流に見えてきた。その先が第一の

核心である。私がトップで行くも、急流に流される。側面の岩のかちホールドにつかまって、しばし耐えて何度も前進を試みるも、流

される。この時、不覚にも喘いで水を飲んでしまった。ここでトップをしろきりさんと交代。同じく白きりさんも何度か流され、この

ままでは突破は難しいと判断。一度、休めるところまで戻って、装備を外し、靴も脱いで再度、試みる。あと少しというところまで漕

ぎつけば流されることを4,5回続けただろうか。そののち、流れの中に弱点を見つけて見事に落ち口まで突破。すごい泳力だ。続いて私

が引いてもらい、ショルダーで滝を越える。その後、ザックを引き上げ、白きりさん、ますもっち、yamaakiさんと続く。

しろきりさんと私。第一の核心で。

右壁の水の中にあるカチにつかまり耐えるが何度も流される。

渓谷橋を越えてからも泳ぐ箇所がいくつも現れる。ザックにたまった水を抜くために何度かがんだだろうか。そんなことを繰り返し、

昼過ぎに神社に上がる階段が見えてきた。神社へ渡る橋を過ぎ、30分ほどで今度は堰堤に設けられた階段のある場所へ来た。撤退す

るにはここしかないという場所である。ここで遅い昼食をとることにした。しかし、時間が気になる。食べ終わるとすぐに出発する。

30分ほどのぼると、滝の音が聞こえてきた。かなりでかい音にみこやしきの滝だろうと先を急ぎかけたとき、足元を見てゾッとした。

鹿の死体が横たわっていたのである。ガスでパンパンに膨らんでおり、色、形ともに完全に岩に同化していたために、気付かずに危

うく踏むところであった。それをやり過ごし、2,3歩いて、またゾッとする。「下流でこの水を飲んだ」んだと。

気持ちを切り替え進むとすぐに、みこやしきの滝の一部と思われる高さ2mほどの小滝が現れた。小滝といえども水量は激しい。私が

トップで必死に泳ぎ、滝の下部にたどり着くと、幸いなことに残置ハーケンがある。が、遠い。立ち泳ぎしながら手を伸ばすも届か

ない。何とか届いても、流れに逆らいながらの立ち泳ぎでは手元がぶれてビナがハーケンの穴に入らない。5度目、渾身の力を振り絞

って伸ばすとやっとのことで届いた。これにアブミを掛け、滝の落ち口のカンテをつかんで体を引き上げる。その時、視界に入った

滝を見て愕然とした。

瀑音と共にすさまじい勢いで水が斜め下へと噴出しているのである。これを見た瞬間、もはやこれまでと悟った。続いて上がってき

た白きりさんも唖然として見上げる。誰が見ても受ける印象は変わらないだろう。記録には滝の下部がハングしているとなっていた

が、それすら確認できないほどの水量である。近づくことも不可能だ。おそらく、これがみこやしきの実態だろう。この先は前人未

到といわれている場所だ。30年ほど前に八代ドッペルが越えたという話もあるが定かではない。

どこかに弱点が無いだろうかと、見渡すと、左の壁にリスが走っているのが見て取れる。右にはクラックが左上している。現実的な

のはそのクラックを使うことだろう。しかし、カンテを回りこんだ先が分からない。滝を越えたとしても下りることは無理なように

思える。というのも、みこやしきの滝のすぐ上部にもう一つのあるからだ。その上に立たなければ流されるだろう。かなりの困難が

予想されるが、とりあえず行ってみようと、よく見ると、下部にリングボルトが1本打たれている。それほど古くはない。誰か行っ

たのだろうか。出だしにカムをかませ、A1でボルトに移る。この岩質では効くかどうか不安があるが大丈夫なようだ。小テラスに上

がり込み時間を確認すると、3時との事。残り時間を考えると4人が突破するのは無理だろう。ギアも不足気味だ。残念だがここで撤

退することに決める。

堰堤に設置された階段にたどり着いたときは3時半。行動時間は8時間になる。その半分以上は泳いでいたように感じる。突破できな

かったこともあって、疲れた一日となった。

猿渡のつり橋

ここから、みこやしきの滝を上がったあたりが見える。

吊橋から見下ろす。

ゴルジュは狭いトイ状となっている。勢いが増すはずである。

上陸して。

ライフジャケット必携と書いている記録が多い。私と白きりさんは動きやすさを優先してライフジャケット無しで入った。その分、

浮力を慮って装備を絞ることにした。みこやしきの滝まではそれでなんら問題はなかったが、みやこしきを越えようとすれば、もっ

とギアを増やし、入渓する時間も早くする必要があると感じた。

泳ぎに泳いだ一日であった。

週末にこの秋一番の低温となったのもあるが、これほど長時間、水の中に入るためには、もっと寒さ対策を考えなければならない。

寒くなれば気力も落ちてくる。課題だ。

これまで、いろんなジャンルのクライミングをやってきたが、沢だけは手を出さなかった。理由は怖いことと、沢から上がってからの藪

こぎ、濡れねずみでの下山。である。それが昨年あたりから、興味を持ち始めた。その理由は、知り合いの何人かが沢をやっており、そ

の魅力を事あるごとに吹聴するのである。くわえて、近年のこの暑さ。そして、実は水の中はクラミングよりも得意。これを使わない手

はないと思い立ったのである。で、昨年からお願いコールをだすも、だれもまともに受け取ってくれない。皆の共通した返答は「本当に

行くんですか~?」と妙に間延びした言い方。てんで信用してくれてないのである。ところが、一月半前に突然、以前所属していた会の

先輩から沢に行こうという連絡があった。場所は祝川ゴルジュ。大崩はよく知った山域。これ以上の沢はそうはないだろうと、参加を確

約した。しかし、道具は手持ちでなんとかなるが、身に付けるものがまるで無い。何がいるのかも分からない。沢のことは無知だから仕

方が無い。そこで、知り合いに相談すると「アプローチシューズでも良いんじゃないでしょうか」という回答。その「じゃないでしょう

か」を信じて、ファイブテンのアプローチシューズで行くことに決めた。ウエアはパンツは借りて、シャツは冬山の下着で行くことにし

た。

電話があってから、天候不順が続く。沢が増水し、なかかな行くチャンスに恵まれない。やっと、そのチャンスが来たのが日曜日。

27日(土曜日)に白岳さん、穴さん、ますもっち、おおくら省と公民館で落ち合い、久しぶりの再会に杯を重ねる。

明けて日曜日。曇り

6時40分より登山口を入る。

途中で休みを入れ、8時に喜平谷より入渓する。

いよいよ入渓。入ったときから心地よさを感じる。

折り重なる巨岩にその間を波頭を作って落ちる清い水。見るだけで日ごろの鬱積が吹っ飛ぶ。

巨岩を越えながら進むと40分ほどで滝が現れた。どうみても直登は無理だ。穴さんが云うには第一の核心とか。弱点はないかと右のほう

を見るとクラックが上部まで走っている。登ろうかと考えたが、カムが足りそうにない。その上、上部が草付きで悪そうだ。

コーナーにクラックがある。可能性はありそうだが。

あっさりと諦め、手前左側に打たれたボルトに沿って巻くことにした。一番安全であるが、5人もいれば登りと懸垂に時間がかかる。しか

し、急ぐことはない。時間は十分にある。沢初心者の私は、冒険は要注意だ。

懸垂後、一段高くなった箇所を越えて少し進むと、岩が狭まってきた。いよいよゴルジュである。穴さんによれば、水量は少ないとか。

いよいよ佳境のゴリュジュへ

トップは白岳さん。さすがにトライアスロンとトレランで鍛えたからだ。躊躇なく進んでいく。二番手はおおくら省、そして私が続く。

狭いところはチムニーの要領で、広い箇所は人間ブリッヂで横に進む。

怒涛の泳ぎ

手前は私

アプローチシューズが良く決まる。

こんなところで落ちたくはない。

心配していた足元も良く決まる。しかし、当然、コケのあるところはかなり滑る。そういう箇所はなるべく避けて進む。

ゴルジュを越えるとだんだんと開けてきた。登山道が近いようだ。

吐野 着 9時50分

核心を越えて

右端にひっそり、控えめにガッツポーズをとっている人が。

そう見えるだけである。

最後の泳ぎ。ここを過ぎると渡渉点はすぐそこ。

初めての沢登りを終えて。

大崩山域は知り尽くしたところ。昔からボルダーや山女釣りで川を少しは遡上した経験があるだけに、景観と水質には大いに期待して

いた。次から次ぎえてと現れるアトラクション。それは予想を超えてすばらしいものであった。と同時に怖さも感じた。不確定要素が

強いだけに、無理はできない。落ちたらどうなるかわからない。クライミングの技術は大いに役立つが、切り替えが必要だと感じた。

それができなければ何れ怪我をすることになるだろう。今後の私の課題になりそうだ。

久しぶりに時を忘れる日となった。

怪我も無く、沢登りを堪能できたのは、ひとえにすばらしいメンバーに恵まれてのこと。

忘れえぬ沢デビューとなった。

同行のメンバーの方々、ありがとうございました。

追記・・・

ますもっち、穴さんの車に同乗して、福岡から今さん、みわさんが来ていた。二人は別行動で1泊二日の予定で大崩の縦走に入っていた。

後から聞いたところでは、彼女たちは私に会うために11時半から1時まで吐野の渡渉点で待っていたとか。我々はというと、昼前には温

泉に浸かってのんびりしていたものである。

実に申し訳ないことをした。

こぎ、濡れねずみでの下山。である。それが昨年あたりから、興味を持ち始めた。その理由は、知り合いの何人かが沢をやっており、そ

の魅力を事あるごとに吹聴するのである。くわえて、近年のこの暑さ。そして、実は水の中はクラミングよりも得意。これを使わない手

はないと思い立ったのである。で、昨年からお願いコールをだすも、だれもまともに受け取ってくれない。皆の共通した返答は「本当に

行くんですか~?」と妙に間延びした言い方。てんで信用してくれてないのである。ところが、一月半前に突然、以前所属していた会の

先輩から沢に行こうという連絡があった。場所は祝川ゴルジュ。大崩はよく知った山域。これ以上の沢はそうはないだろうと、参加を確

約した。しかし、道具は手持ちでなんとかなるが、身に付けるものがまるで無い。何がいるのかも分からない。沢のことは無知だから仕

方が無い。そこで、知り合いに相談すると「アプローチシューズでも良いんじゃないでしょうか」という回答。その「じゃないでしょう

か」を信じて、ファイブテンのアプローチシューズで行くことに決めた。ウエアはパンツは借りて、シャツは冬山の下着で行くことにし

た。

電話があってから、天候不順が続く。沢が増水し、なかかな行くチャンスに恵まれない。やっと、そのチャンスが来たのが日曜日。

27日(土曜日)に白岳さん、穴さん、ますもっち、おおくら省と公民館で落ち合い、久しぶりの再会に杯を重ねる。

明けて日曜日。曇り

6時40分より登山口を入る。

途中で休みを入れ、8時に喜平谷より入渓する。

いよいよ入渓。入ったときから心地よさを感じる。

折り重なる巨岩にその間を波頭を作って落ちる清い水。見るだけで日ごろの鬱積が吹っ飛ぶ。

巨岩を越えながら進むと40分ほどで滝が現れた。どうみても直登は無理だ。穴さんが云うには第一の核心とか。弱点はないかと右のほう

を見るとクラックが上部まで走っている。登ろうかと考えたが、カムが足りそうにない。その上、上部が草付きで悪そうだ。

コーナーにクラックがある。可能性はありそうだが。

あっさりと諦め、手前左側に打たれたボルトに沿って巻くことにした。一番安全であるが、5人もいれば登りと懸垂に時間がかかる。しか

し、急ぐことはない。時間は十分にある。沢初心者の私は、冒険は要注意だ。

懸垂後、一段高くなった箇所を越えて少し進むと、岩が狭まってきた。いよいよゴルジュである。穴さんによれば、水量は少ないとか。

いよいよ佳境のゴリュジュへ

トップは白岳さん。さすがにトライアスロンとトレランで鍛えたからだ。躊躇なく進んでいく。二番手はおおくら省、そして私が続く。

狭いところはチムニーの要領で、広い箇所は人間ブリッヂで横に進む。

怒涛の泳ぎ

手前は私

アプローチシューズが良く決まる。

こんなところで落ちたくはない。

心配していた足元も良く決まる。しかし、当然、コケのあるところはかなり滑る。そういう箇所はなるべく避けて進む。

ゴルジュを越えるとだんだんと開けてきた。登山道が近いようだ。

吐野 着 9時50分

核心を越えて

右端にひっそり、控えめにガッツポーズをとっている人が。

そう見えるだけである。

最後の泳ぎ。ここを過ぎると渡渉点はすぐそこ。

初めての沢登りを終えて。

大崩山域は知り尽くしたところ。昔からボルダーや山女釣りで川を少しは遡上した経験があるだけに、景観と水質には大いに期待して

いた。次から次ぎえてと現れるアトラクション。それは予想を超えてすばらしいものであった。と同時に怖さも感じた。不確定要素が

強いだけに、無理はできない。落ちたらどうなるかわからない。クライミングの技術は大いに役立つが、切り替えが必要だと感じた。

それができなければ何れ怪我をすることになるだろう。今後の私の課題になりそうだ。

久しぶりに時を忘れる日となった。

怪我も無く、沢登りを堪能できたのは、ひとえにすばらしいメンバーに恵まれてのこと。

忘れえぬ沢デビューとなった。

同行のメンバーの方々、ありがとうございました。

追記・・・

ますもっち、穴さんの車に同乗して、福岡から今さん、みわさんが来ていた。二人は別行動で1泊二日の予定で大崩の縦走に入っていた。

後から聞いたところでは、彼女たちは私に会うために11時半から1時まで吐野の渡渉点で待っていたとか。我々はというと、昼前には温

泉に浸かってのんびりしていたものである。

実に申し訳ないことをした。