2022年7月15日に「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書を厚生労働省が公表したが、報告書では裁量労働制対象業務の検討などが記載されている。

そして、7月27日に開催された労働政策審議会 労働条件分科会では「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書について説明され、使用者側委員および労働者側委員が意見を述べている。

その後、第177回(2022年8月30日)、第179回(2022年9月27日)、第181回(2022年10月26日)労働政策審議会 労働条件分科会では「労働時間制度について」が議題となり議論された。なお、現時点(2022年11月7日時点)では、議事録はまだ公開されていないが、配布資料は厚生労働省サイトに公開されている。

また、182回 労働政策審議会 労働条件分科会が2022年11月8日に開催されるが、配布資料は当日までに公開される。

第177回 労働政策審議会 労働条件分科会

第177回 労働政策審議会 労働条件分科会の資料によると、事務局(厚生労働省)より労働時間制度に関する検討の論点(案)が提示され、議論された。

労働時間制度に関する検討の論点(案)(PDF)

第179回 労働政策審議会 労働条件分科会

第179回 労働政策審議会 労働条件分科会の資料によると、この回の論点は裁量労働制の「対象業務」および「労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保」。

資料には裁量労働制の対象業務に関して(「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書に書かれていたことと同じことになるが)「まずは現行制度の下で制度の趣旨に沿った対応が可能か否かを検証の上、可能であれば、企画型や専門型の現行の対象業務の明確化等による対応を検討し、対象業務の範囲については、経済社会の変化や、それに伴う働き方に対する労使のニーズの変化等も踏まえて、その必要に応じて検討することが適当ではないか」と記載されていた。

また労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保に関連して、対象労働者の要件としては「 企画型の対象労働者の要件の着実な履行確保を図るため、職務経験等の具体的な要件をより明確に定めることが考えられるのではないか」「専門型でも、裁量労働制の下で働くにふさわしい労働者に制度が適用されるようにする観点から、そのような労働者の属性について、必要に応じ、労使で十分協議・決定することが求められるのではないか」「 賃金・評価制度の運用実態等を労使協議の当事者に提示することを使用者に求める等、対象労働者を定めるに当たっての適切な協議を促すことが適当ではないか」と記載されていた。

本人同意・同意の撤回・適用解除としては「専門型・ 企画型いずれについても、使用者は、労働者に対し、制度概要等について確実に説明した上で、制度適用に当たっての本人同意を得るようにしていくことが適当ではないか」「本人同意が撤回されれば制度の適用から外れることを明確化することが適当ではないか」「労働者の申出による同意の撤回とは別に、一定の基準に該当した場合には裁量労働制の適用を解除する措置等を講ずるような制度設計を求めていくことが適当ではないか」と記載されていた。

業務量のコントロール等を通じた裁量の確保としては「裁量が事実上失われたと判断される場合には、裁量労働制を適用することはできないことを明確化するとともに、そのような働かせ方とならないよう、労使が裁量労働制の導入時点のみならず、制度の導入後もその運用実態を適切にチェックしていくことを求めていくことが適当ではないか」「裁量労働制は、始業・終業時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ねる制度であることを改めて明確化することが適当ではないか」と記載されていた。

追記:資料「裁量労働制の対象業務について」

第182回 労働政策審議会 労働条件分科会が2022年11月8日に開催されたが、その資料2-1「裁量労働制の対象業務について」。そこには第179回 労働条件分科会での対象業務に係る委員の主な発言が記載されている。

第179回 労働条件分科会での対象業務に係る委員の主な発言

<労働者側委員からの御発言>

〇裁量労働制が適用されると、通常の労働時間管理を外れ、みなし労働時間制になり、正確な労働時間の把握がさ れない事案が増えるのではないか。対象業務を拡大するようなことになれば、労働時間が正確に管理されない労 働者の数が増えるのではないかということを大いに懸念。長時間労働を助長し、労働時間法制の原初的な使命で ある労働者の健康確保の観点から問題がある事案を増やしかねないと考えられ、裁量労働制の安易な拡大につい ては反対。

〇フレックスタイム制など柔軟な働き方を可能とする制度のもとで、業務遂行方法も含めて工夫して取り組んでい るところもあり、裁量労働制を拡大する必要はないのではないか。

<使用者側委員からの御発言>

〇以下の業務を裁量労働制の対象にすべきではないか。

・車両メーカーにおいて、車両開発とITサービスを組み合わせて、車両の使用状況や故障・修繕実績等のデータを一元的に管理する管理システムを開発提案する業務

・システム開発会社において、ITシステム、あるいはハードの製品とITシステムを組み合わせた製品やサービスを、顧客から潜在的ニーズを探りながら、オーダーメイドで提案する業務

・機械メーカーの生産ラインにおける作業改善計画を立案(P)、計画に基づいて改善施策を試行(D)、結果を測定(C)、測定結果を踏まえて改善点を洗い出し、本格実施(A)する業務

・人事部門で働き方改革推進の施策を企画・立案(P)するとともに、経営層や社員に説明の上で施策の実施(D)を行い、経営層や従業員からの意見を踏まえて改善してチェックし(C)、改善を重ねて実行に移す(A)、DCA

を回す業務

・金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併・買収等に関する考案及び助言をする業務

(「裁量労働制の対象業務について」より)

裁量労働制の対象業務について(PDF)

第181回 労働政策審議会 労働条件分科会

第181回 労働政策審議会 労働条件分科会の資料によると、この回の論点は裁量労働制の「労働者の健康と処遇の確保」。

資料には、健康・福祉確保措置として「対象労働者の健康確保を徹底するため、健康・福祉確保措置を見直していくことが必要であり、その際、分かりやすさや制度間の整合性にも配慮することが適当ではないか」「労働時間の状況の把握については、現行の指針で定めている内容や、労働安全衛生法に基づく義務の内容を踏まえ、これらの取扱いを明らかにすることが適当ではないか」「健康・福祉確保措置については、他制度との整合性を考慮してメニューを追加することや、複数の措置の適用を求めていくことが適当ではないか」「専門型と企画型とで差異を設ける理由はないと考えられることから、できる限り同様のものとすることが適当ではないか」と記載されていた。

また、みなし労働時間の設定と処遇の確保としては「みなし労働時間は、対象業務の内容と、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を考慮して適切な水準となるよう設定する必要があること等を明確にすることが適当ではないか」「 その際、以下の内容について明確にすることが適当ではないか」「業務の遂行に必要とされる時間を踏まえ、法定労働時間を超えるみなし労働時間を設定した場合は、当該超える時間に対する割増賃金の支払が求められることになり、そのような方法で相応の処遇を確保することも可能であること」「制度上は、実労働時間とは切り離したみなし労働時間の設定も可能であるが、例えば所定労働時間をみなし労働時間とする場合には、制度濫用を防止し、裁量労働制にふさわしい処遇を確保するため、対象労働者に特別の手当を設けたり、対象労働者の基本給を引き上げたりするなどの対応が必要となること」と記載されていた。

第182回 労働政策審議会 労働条件分科会

第182回 労働政策審議会 労働条件分科会では、裁量労働制見直しに関する残された論点「労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保」が議論。

資料には、労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上に関しては「使用者は労使協議の当事者に対し、裁量労働制の実施状況や賃金・評価制度の運用実態等を明らかにすることや、労使協議の当事者は当該実態等を参考にしながら協議し、みなし労働時間の設定や処遇の確保について制度の趣旨に沿った運用になっていないと考えられる等の場合には、これらの事項や対象労働者の範囲、業務量等を見直す必要があること等を明確にすることが適当ではないか」「企画型について、労使委員会委員に対し、決議の内容を指針に適合したものにするよう促すとともに、指針の趣旨の正しい理解を促す観点から、行政官庁が委員に対し適切に働きかけを行うことも考えられるのではないか」「専門型においても、労使委員会の活用を促していくことが適当ではないか」「過半数代表者や労使委員会の労働者側委員の選出手続の適正化、過半数代表者等に関する好事例の収集・普及を行うことが適当ではないか。併せて、労使委員会の実効性向上のための留意点を示すことが適当ではないか」と記載。

また資料には、苦情処理措置に関しては「苦情処理措置については、本人同意を取る際の事前説明時等に苦情申出の方法等を積極的に対象労働者に伝えることが望ましいことを示すことが適当ではないか」「例えば、労使委員会に苦情処理窓口としての役割を担わせるなど、労使委員会を通じた解決が図られるようにすることや、苦情に至らないような内容についても幅広く相談できるような体制を整備することを企業に求めることが適当ではないか」と記載。

そして資料には、行政の関与・記録の保存等に関しては「企画型が制度として定着してきたことを踏まえ、現行では6か月以内ごとに1回行わなければならないこととされている定期報告について、その負担を減らすことが適当ではないか」「その際、行政による監督指導に支障が生じないよう、健康・福祉確保措置の実施状況に関する書類の保存を義務付けることが適当ではないか」「手続の簡素化の観点から、企画型の労使委員会決議・専門型の労使協定の本社一括届出を認めることが適当ではないか」と記載

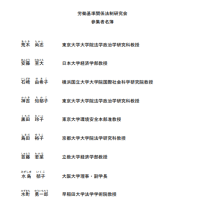

労働政策審議会 労働条件分科会 委員名簿

厚生労働省が2022年9月27日に公表した「労働政策審議会 労働条件分科会 委員名簿」によると、2022年9月27日現在の労働条件分科会委員は次のとおり。

労働条件分科会 委員名簿<五十音順>

(公益代表)

荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授<分科会長>

安藤至大 日本大学経済学部教授

川田琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系教授

黒田祥子 早稲田大学教育・総合科学学術院教授

佐藤厚 法政大学キャリアデザイン学部教授

藤村博之 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授<分科会長代理>

水島郁子 大阪大学理事・副学長

両角道代 慶應義塾大学法務研究科教授

(労働者代表)

大崎真 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会中央執行委員

川野英樹 JAM副書記長

北野眞一 情報産業労働組合連合会書記長

櫻田あすか サービス・ツーリズム産業労働組合連合会副会長

東矢孝朗 全日本自動車産業労働組合総連合会副事務局長

冨髙裕子 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長

八野正一 UAゼンセン会長付

世永正伸 全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長

(使用者代表)

池田祐一 日本通運(株)人財戦略部専任部長

鬼村洋平 トヨタ自動車(株)人事部労政室長

佐久間一浩 全国中小企業団体中央会事務局次長

佐藤晴子 東日本旅客鉄道(株)総合企画本部経営企画部担当課長

鈴木重也 (一社)日本経済団体連合会労働法制本部長

鳥澤加津志 (株)泰斗工研代表取締役

兵藤美希子 (株)大丸松坂屋百貨店人財開発部部長(松坂屋名古屋店担当)

山内一生 (株)日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長

労働政策審議会 労働条件分科会(厚生労働省サイト)

<関連記事>

そして、7月27日に開催された労働政策審議会 労働条件分科会では「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書について説明され、使用者側委員および労働者側委員が意見を述べている。

その後、第177回(2022年8月30日)、第179回(2022年9月27日)、第181回(2022年10月26日)労働政策審議会 労働条件分科会では「労働時間制度について」が議題となり議論された。なお、現時点(2022年11月7日時点)では、議事録はまだ公開されていないが、配布資料は厚生労働省サイトに公開されている。

また、182回 労働政策審議会 労働条件分科会が2022年11月8日に開催されるが、配布資料は当日までに公開される。

第177回 労働政策審議会 労働条件分科会

第177回 労働政策審議会 労働条件分科会の資料によると、事務局(厚生労働省)より労働時間制度に関する検討の論点(案)が提示され、議論された。

労働時間制度に関する検討の論点(案)(PDF)

第179回 労働政策審議会 労働条件分科会

第179回 労働政策審議会 労働条件分科会の資料によると、この回の論点は裁量労働制の「対象業務」および「労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保」。

資料には裁量労働制の対象業務に関して(「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書に書かれていたことと同じことになるが)「まずは現行制度の下で制度の趣旨に沿った対応が可能か否かを検証の上、可能であれば、企画型や専門型の現行の対象業務の明確化等による対応を検討し、対象業務の範囲については、経済社会の変化や、それに伴う働き方に対する労使のニーズの変化等も踏まえて、その必要に応じて検討することが適当ではないか」と記載されていた。

また労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保に関連して、対象労働者の要件としては「 企画型の対象労働者の要件の着実な履行確保を図るため、職務経験等の具体的な要件をより明確に定めることが考えられるのではないか」「専門型でも、裁量労働制の下で働くにふさわしい労働者に制度が適用されるようにする観点から、そのような労働者の属性について、必要に応じ、労使で十分協議・決定することが求められるのではないか」「 賃金・評価制度の運用実態等を労使協議の当事者に提示することを使用者に求める等、対象労働者を定めるに当たっての適切な協議を促すことが適当ではないか」と記載されていた。

本人同意・同意の撤回・適用解除としては「専門型・ 企画型いずれについても、使用者は、労働者に対し、制度概要等について確実に説明した上で、制度適用に当たっての本人同意を得るようにしていくことが適当ではないか」「本人同意が撤回されれば制度の適用から外れることを明確化することが適当ではないか」「労働者の申出による同意の撤回とは別に、一定の基準に該当した場合には裁量労働制の適用を解除する措置等を講ずるような制度設計を求めていくことが適当ではないか」と記載されていた。

業務量のコントロール等を通じた裁量の確保としては「裁量が事実上失われたと判断される場合には、裁量労働制を適用することはできないことを明確化するとともに、そのような働かせ方とならないよう、労使が裁量労働制の導入時点のみならず、制度の導入後もその運用実態を適切にチェックしていくことを求めていくことが適当ではないか」「裁量労働制は、始業・終業時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ねる制度であることを改めて明確化することが適当ではないか」と記載されていた。

追記:資料「裁量労働制の対象業務について」

第182回 労働政策審議会 労働条件分科会が2022年11月8日に開催されたが、その資料2-1「裁量労働制の対象業務について」。そこには第179回 労働条件分科会での対象業務に係る委員の主な発言が記載されている。

第179回 労働条件分科会での対象業務に係る委員の主な発言

<労働者側委員からの御発言>

〇裁量労働制が適用されると、通常の労働時間管理を外れ、みなし労働時間制になり、正確な労働時間の把握がさ れない事案が増えるのではないか。対象業務を拡大するようなことになれば、労働時間が正確に管理されない労 働者の数が増えるのではないかということを大いに懸念。長時間労働を助長し、労働時間法制の原初的な使命で ある労働者の健康確保の観点から問題がある事案を増やしかねないと考えられ、裁量労働制の安易な拡大につい ては反対。

〇フレックスタイム制など柔軟な働き方を可能とする制度のもとで、業務遂行方法も含めて工夫して取り組んでい るところもあり、裁量労働制を拡大する必要はないのではないか。

<使用者側委員からの御発言>

〇以下の業務を裁量労働制の対象にすべきではないか。

・車両メーカーにおいて、車両開発とITサービスを組み合わせて、車両の使用状況や故障・修繕実績等のデータを一元的に管理する管理システムを開発提案する業務

・システム開発会社において、ITシステム、あるいはハードの製品とITシステムを組み合わせた製品やサービスを、顧客から潜在的ニーズを探りながら、オーダーメイドで提案する業務

・機械メーカーの生産ラインにおける作業改善計画を立案(P)、計画に基づいて改善施策を試行(D)、結果を測定(C)、測定結果を踏まえて改善点を洗い出し、本格実施(A)する業務

・人事部門で働き方改革推進の施策を企画・立案(P)するとともに、経営層や社員に説明の上で施策の実施(D)を行い、経営層や従業員からの意見を踏まえて改善してチェックし(C)、改善を重ねて実行に移す(A)、DCA

を回す業務

・金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併・買収等に関する考案及び助言をする業務

(「裁量労働制の対象業務について」より)

裁量労働制の対象業務について(PDF)

第181回 労働政策審議会 労働条件分科会

第181回 労働政策審議会 労働条件分科会の資料によると、この回の論点は裁量労働制の「労働者の健康と処遇の確保」。

資料には、健康・福祉確保措置として「対象労働者の健康確保を徹底するため、健康・福祉確保措置を見直していくことが必要であり、その際、分かりやすさや制度間の整合性にも配慮することが適当ではないか」「労働時間の状況の把握については、現行の指針で定めている内容や、労働安全衛生法に基づく義務の内容を踏まえ、これらの取扱いを明らかにすることが適当ではないか」「健康・福祉確保措置については、他制度との整合性を考慮してメニューを追加することや、複数の措置の適用を求めていくことが適当ではないか」「専門型と企画型とで差異を設ける理由はないと考えられることから、できる限り同様のものとすることが適当ではないか」と記載されていた。

また、みなし労働時間の設定と処遇の確保としては「みなし労働時間は、対象業務の内容と、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を考慮して適切な水準となるよう設定する必要があること等を明確にすることが適当ではないか」「 その際、以下の内容について明確にすることが適当ではないか」「業務の遂行に必要とされる時間を踏まえ、法定労働時間を超えるみなし労働時間を設定した場合は、当該超える時間に対する割増賃金の支払が求められることになり、そのような方法で相応の処遇を確保することも可能であること」「制度上は、実労働時間とは切り離したみなし労働時間の設定も可能であるが、例えば所定労働時間をみなし労働時間とする場合には、制度濫用を防止し、裁量労働制にふさわしい処遇を確保するため、対象労働者に特別の手当を設けたり、対象労働者の基本給を引き上げたりするなどの対応が必要となること」と記載されていた。

第182回 労働政策審議会 労働条件分科会

第182回 労働政策審議会 労働条件分科会では、裁量労働制見直しに関する残された論点「労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保」が議論。

資料には、労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上に関しては「使用者は労使協議の当事者に対し、裁量労働制の実施状況や賃金・評価制度の運用実態等を明らかにすることや、労使協議の当事者は当該実態等を参考にしながら協議し、みなし労働時間の設定や処遇の確保について制度の趣旨に沿った運用になっていないと考えられる等の場合には、これらの事項や対象労働者の範囲、業務量等を見直す必要があること等を明確にすることが適当ではないか」「企画型について、労使委員会委員に対し、決議の内容を指針に適合したものにするよう促すとともに、指針の趣旨の正しい理解を促す観点から、行政官庁が委員に対し適切に働きかけを行うことも考えられるのではないか」「専門型においても、労使委員会の活用を促していくことが適当ではないか」「過半数代表者や労使委員会の労働者側委員の選出手続の適正化、過半数代表者等に関する好事例の収集・普及を行うことが適当ではないか。併せて、労使委員会の実効性向上のための留意点を示すことが適当ではないか」と記載。

また資料には、苦情処理措置に関しては「苦情処理措置については、本人同意を取る際の事前説明時等に苦情申出の方法等を積極的に対象労働者に伝えることが望ましいことを示すことが適当ではないか」「例えば、労使委員会に苦情処理窓口としての役割を担わせるなど、労使委員会を通じた解決が図られるようにすることや、苦情に至らないような内容についても幅広く相談できるような体制を整備することを企業に求めることが適当ではないか」と記載。

そして資料には、行政の関与・記録の保存等に関しては「企画型が制度として定着してきたことを踏まえ、現行では6か月以内ごとに1回行わなければならないこととされている定期報告について、その負担を減らすことが適当ではないか」「その際、行政による監督指導に支障が生じないよう、健康・福祉確保措置の実施状況に関する書類の保存を義務付けることが適当ではないか」「手続の簡素化の観点から、企画型の労使委員会決議・専門型の労使協定の本社一括届出を認めることが適当ではないか」と記載

労働政策審議会 労働条件分科会 委員名簿

厚生労働省が2022年9月27日に公表した「労働政策審議会 労働条件分科会 委員名簿」によると、2022年9月27日現在の労働条件分科会委員は次のとおり。

労働条件分科会 委員名簿<五十音順>

(公益代表)

荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授<分科会長>

安藤至大 日本大学経済学部教授

川田琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系教授

黒田祥子 早稲田大学教育・総合科学学術院教授

佐藤厚 法政大学キャリアデザイン学部教授

藤村博之 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授<分科会長代理>

水島郁子 大阪大学理事・副学長

両角道代 慶應義塾大学法務研究科教授

(労働者代表)

大崎真 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会中央執行委員

川野英樹 JAM副書記長

北野眞一 情報産業労働組合連合会書記長

櫻田あすか サービス・ツーリズム産業労働組合連合会副会長

東矢孝朗 全日本自動車産業労働組合総連合会副事務局長

冨髙裕子 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長

八野正一 UAゼンセン会長付

世永正伸 全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長

(使用者代表)

池田祐一 日本通運(株)人財戦略部専任部長

鬼村洋平 トヨタ自動車(株)人事部労政室長

佐久間一浩 全国中小企業団体中央会事務局次長

佐藤晴子 東日本旅客鉄道(株)総合企画本部経営企画部担当課長

鈴木重也 (一社)日本経済団体連合会労働法制本部長

鳥澤加津志 (株)泰斗工研代表取締役

兵藤美希子 (株)大丸松坂屋百貨店人財開発部部長(松坂屋名古屋店担当)

山内一生 (株)日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長

労働政策審議会 労働条件分科会(厚生労働省サイト)

<関連記事>