産業雇用安定助成金(仮)の創設

毎日新聞は「雇用関係を維持しながら他社に従業員を出向させる『在籍型出向』を推進するため、厚生労働省は、出向元と出向先双方の企業を対象とした『産業雇用安定助成金』(仮)を創設する。(2020年11月)8日に閣議決定する政府の追加経済対策に盛り込む。新型コロナウイルスの感染拡大で、業績悪化が著しい企業では外部出向で雇用を維持する『雇用シェア』(雇用シェアリング)の動きが広がっており、こうした労働移動を強化する狙いがある」と報じた。

出向への国の助成は、企業が従業員に支払う休業手当の一部を助成する雇用調整助成金(雇調金)にもあるが、対象は出向元企業だけで、額も休業助成と比べて低い。このため従業員の出向よりも休業を選ぶ企業が多いことから、新設する産業雇用安定助成金では出向元だけでなく、従業員を受け入れやすくなるよう出向先も対象に含めて負担を軽減する。助成額や上限額については、来年(2021年)3月以降に段階的に縮小する予定の雇調金の特例措置と大きな差が出ないよう制度設計を進めている。

これに伴い、企業間の人材のマッチングを行う公益財団法人「産業雇用安定センター」の体制拡充も図る。2021年度予算の概算要求に計上していたが、前倒しで実施する。

このほか追加経済対策では、新型コロナの感染拡大による影響で離職した非正規労働者や女性など弱い立場の人たちの早期再就職支援を図るため、就労経験のない職業に就くことを希望する人を試験的に雇用する事業主を対象とした助成金も創設する。(毎日新聞デジタル版、2020年12月6日19時43分配信)

なお、伊藤圭一・全労連常任幹事(労働法制担当)は自身のツイッターアカウントにおいて「雇用調整助成金の特例措置を『出向』にも適用する手でなく #産業雇用安定助成金 創設で出向先も助成。解雇よりよいが雇調金の要件『本人同意、賃金同額、受入側の事前解雇禁止、元籍復帰』等はどうなるか。また、雇用仲介ビジネスへの委託で公費濫用されないか。要注意」とツイートした。

*厚生労働省はPDFファイルのパンフレット「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」と「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」を作成し、2020年12月15日に厚生労働省ホームページの「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」ページに掲載(2020年12月16日に追記)。

<産業雇用安定助成金(仮称)の創設>

産業雇用安定助成金(仮称)制度の成立には第3次補正予算の成立と厚生労働省令などの改正が必要なので、下記に記載された産業雇用安定助成金(仮称)の内容は「あくまでも予定」。

・概要

「コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。」

・助成内容等

「対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、当該申請に基づきそれぞれの事業主へ支給する(申請手続きは出向元事業主が行う)。」

〇 出向運営経費

労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、 賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。

出向元が労働者の解雇等を行っていない場合 9/10(中小企業)、3/4(中小企業以外)

出向元が労働者の解雇等を行っている場合 4/5(中小企業)、2/3(中小企業以外)

上限額 12,000円/日

〇 出向初期経費

労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、 就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。

助成額 出向元事業主、出向先事業主、各10万円/1人当たり(定額)

加算額(※) 出向元事業主、出向先事業主、各5万円/1人当たり(定額)

(※)出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業からの送り出し) または出向先事業主(異業種からの受入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行う。

在籍型出向の活用による雇用維持への支援(PDF)

産業雇用安定助成金(仮称)の創設(PDF)

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用シェア(雇用シェアリング)とは

雇用シェア(雇用シェアリング)とは在籍型出向制度のことだが、新型コロナウイルス感染拡大により経営悪化し解雇や雇い止めをする企業が増加し雇用が深刻化する中、「人手があまっている企業」と「足りない企業」の間で在籍型出向という形態を用いて雇用をシェアすること。

産業雇用安定センターとは

産業雇用安定センターは「産業構造の変化、国際化の進展等に伴う労働力需給の変化に対応した労働力の産業間、企業間移動の円滑化に 寄与するため、事業主等に対して、出向・移籍による失業なき労働移動に関する情報提供・相談等を行う」ことを目的に設立された公益財団法人。

産業雇用安定センターの事業内容は「労働力が過剰となっている企業や不足している企業等を対象に、人材の受け入れ、送り出し情報の収集・提供を行い、 出向・移籍のあっせんを行う。また、出向・移籍が円滑に進むよう、企業の人事担当者等に出向・移籍の手続等に係る 相談、援助を行うとともに、対象者に対して、カウンセリングやアドバイス等を行う」こと、とされている。

また、産業雇用安定センターは自主事業として円滑な労働移動の実現に向けた再就職支援セミナー、キャリアデザインセミナー、人事労務管理セミナー等の各種セミナーを実施している。

産業雇用安定センターホームページ

追記(2020年12月10日)

NHK NEWS WEBは「雇用を維持するため、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化した企業から別の企業に従業員を出向させる取り組みを広げようと、厚生労働省は出向させた企業と受け入れた企業の双方を対象にした助成金制度を新たに設けることを決めました」と報じた。

「在籍型出向」は、雇用契約を維持したまま従業員を別の企業に出向させるもので、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、雇用を守る取り組みとして広がっています。

しかし、国の「雇用調整助成金」は出向をさせた企業だけが対象で、助成率も大企業は2分の1、中小企業は3分の2と、休業をさせた場合と比べて低くなっています。

このため、厚生労働省は業績の悪化などで余剰な人員が出た企業が人手が足りない企業に「在籍型出向」を行う取り組みを支援しようと、「産業雇用安定助成金」を新たに設けることを決めました。

対象は従業員を出向させた企業と受け入れた企業の双方で、助成率や上限額などについては検討を進めることにしています。

この助成金は8日閣議決定される政府の追加経済対策に盛り込まれていて、決定を受けて来年4月までに運用が始まる見通しです。

厚生労働省は「従業員の休業が長期化すれば仕事への意欲が低下してしまう懸念がある。雇用を維持しながら休業せずに働くことができる取り組みを後押ししたい」としています。(NHK NEWS WEB、2020年12月8日7時4分配信)

追記(2020年12月14日)

政府は臨時閣議(2020年12月8日)にて追加経済対策を決定、産業雇用安定センターの拡充が記載された「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」を公表。

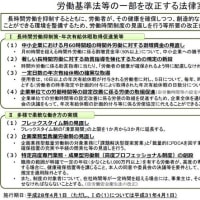

雇用調整助成金の特例措置等は、現行措置を来年2月末まで延長のうえ、3月以降、段階的に縮減し、5~6月にリーマンショック時並みの特例とすることを基本の想定としつつ、感染状況や雇用情勢を踏まえ柔軟に対応する。

具体的には、1月末及び3月末時点で、それぞれ、感染状況や雇用情勢を見極め、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設けることとする。 その上で、出向元企業への雇用調整助成金による支援、労働移動支援助成金による受入企業への支援を引き続き実施することに加え、出向元及び出向先双方の企業に新たな助成制度を創設するとともに、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化する。(「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」抜粋)

*「出向元及び出向先双方の企業に新たな助成制度」とは産業雇用安定助成金(仮)のことになる。

「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(PDF)

追記(2020年12月16日)

岡佳伸・社会保険労務士はツイッターで「新設される産業雇用安定助成金(仮称)の概要です。今までの雇用調整助成金の出向に比べてかなり手厚い内容になっております。出向初期経費定額助成の10万円もあるので使いこなせば人件費負担が大幅に下がります。上手く活用するのがポイントかと」とツイート。なお、産業雇用安定助成金(仮称)制度の成立には第3次補正予算の成立と厚生労働省令などの改正が必要なので、下記の図に記載された産業雇用安定助成金(仮称)の内容は「あくまでも予定」。

追記(2021年1月8日)

「産業雇用安定助成金(仮称)のご案内」(PDF)が厚生労働省ホームページに掲載(2020年12月28日)。

産業雇用安定助成金(仮称)のご案内(PDF)

毎日新聞は「雇用関係を維持しながら他社に従業員を出向させる『在籍型出向』を推進するため、厚生労働省は、出向元と出向先双方の企業を対象とした『産業雇用安定助成金』(仮)を創設する。(2020年11月)8日に閣議決定する政府の追加経済対策に盛り込む。新型コロナウイルスの感染拡大で、業績悪化が著しい企業では外部出向で雇用を維持する『雇用シェア』(雇用シェアリング)の動きが広がっており、こうした労働移動を強化する狙いがある」と報じた。

出向への国の助成は、企業が従業員に支払う休業手当の一部を助成する雇用調整助成金(雇調金)にもあるが、対象は出向元企業だけで、額も休業助成と比べて低い。このため従業員の出向よりも休業を選ぶ企業が多いことから、新設する産業雇用安定助成金では出向元だけでなく、従業員を受け入れやすくなるよう出向先も対象に含めて負担を軽減する。助成額や上限額については、来年(2021年)3月以降に段階的に縮小する予定の雇調金の特例措置と大きな差が出ないよう制度設計を進めている。

これに伴い、企業間の人材のマッチングを行う公益財団法人「産業雇用安定センター」の体制拡充も図る。2021年度予算の概算要求に計上していたが、前倒しで実施する。

このほか追加経済対策では、新型コロナの感染拡大による影響で離職した非正規労働者や女性など弱い立場の人たちの早期再就職支援を図るため、就労経験のない職業に就くことを希望する人を試験的に雇用する事業主を対象とした助成金も創設する。(毎日新聞デジタル版、2020年12月6日19時43分配信)

なお、伊藤圭一・全労連常任幹事(労働法制担当)は自身のツイッターアカウントにおいて「雇用調整助成金の特例措置を『出向』にも適用する手でなく #産業雇用安定助成金 創設で出向先も助成。解雇よりよいが雇調金の要件『本人同意、賃金同額、受入側の事前解雇禁止、元籍復帰』等はどうなるか。また、雇用仲介ビジネスへの委託で公費濫用されないか。要注意」とツイートした。

*厚生労働省はPDFファイルのパンフレット「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」と「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」を作成し、2020年12月15日に厚生労働省ホームページの「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」ページに掲載(2020年12月16日に追記)。

<産業雇用安定助成金(仮称)の創設>

産業雇用安定助成金(仮称)制度の成立には第3次補正予算の成立と厚生労働省令などの改正が必要なので、下記に記載された産業雇用安定助成金(仮称)の内容は「あくまでも予定」。

・概要

「コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。」

・助成内容等

「対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、当該申請に基づきそれぞれの事業主へ支給する(申請手続きは出向元事業主が行う)。」

〇 出向運営経費

労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、 賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。

出向元が労働者の解雇等を行っていない場合 9/10(中小企業)、3/4(中小企業以外)

出向元が労働者の解雇等を行っている場合 4/5(中小企業)、2/3(中小企業以外)

上限額 12,000円/日

〇 出向初期経費

労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、 就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。

助成額 出向元事業主、出向先事業主、各10万円/1人当たり(定額)

加算額(※) 出向元事業主、出向先事業主、各5万円/1人当たり(定額)

(※)出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業からの送り出し) または出向先事業主(異業種からの受入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行う。

在籍型出向の活用による雇用維持への支援(PDF)

産業雇用安定助成金(仮称)の創設(PDF)

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用シェア(雇用シェアリング)とは

雇用シェア(雇用シェアリング)とは在籍型出向制度のことだが、新型コロナウイルス感染拡大により経営悪化し解雇や雇い止めをする企業が増加し雇用が深刻化する中、「人手があまっている企業」と「足りない企業」の間で在籍型出向という形態を用いて雇用をシェアすること。

産業雇用安定センターとは

産業雇用安定センターは「産業構造の変化、国際化の進展等に伴う労働力需給の変化に対応した労働力の産業間、企業間移動の円滑化に 寄与するため、事業主等に対して、出向・移籍による失業なき労働移動に関する情報提供・相談等を行う」ことを目的に設立された公益財団法人。

産業雇用安定センターの事業内容は「労働力が過剰となっている企業や不足している企業等を対象に、人材の受け入れ、送り出し情報の収集・提供を行い、 出向・移籍のあっせんを行う。また、出向・移籍が円滑に進むよう、企業の人事担当者等に出向・移籍の手続等に係る 相談、援助を行うとともに、対象者に対して、カウンセリングやアドバイス等を行う」こと、とされている。

また、産業雇用安定センターは自主事業として円滑な労働移動の実現に向けた再就職支援セミナー、キャリアデザインセミナー、人事労務管理セミナー等の各種セミナーを実施している。

産業雇用安定センターホームページ

追記(2020年12月10日)

NHK NEWS WEBは「雇用を維持するため、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化した企業から別の企業に従業員を出向させる取り組みを広げようと、厚生労働省は出向させた企業と受け入れた企業の双方を対象にした助成金制度を新たに設けることを決めました」と報じた。

「在籍型出向」は、雇用契約を維持したまま従業員を別の企業に出向させるもので、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、雇用を守る取り組みとして広がっています。

しかし、国の「雇用調整助成金」は出向をさせた企業だけが対象で、助成率も大企業は2分の1、中小企業は3分の2と、休業をさせた場合と比べて低くなっています。

このため、厚生労働省は業績の悪化などで余剰な人員が出た企業が人手が足りない企業に「在籍型出向」を行う取り組みを支援しようと、「産業雇用安定助成金」を新たに設けることを決めました。

対象は従業員を出向させた企業と受け入れた企業の双方で、助成率や上限額などについては検討を進めることにしています。

この助成金は8日閣議決定される政府の追加経済対策に盛り込まれていて、決定を受けて来年4月までに運用が始まる見通しです。

厚生労働省は「従業員の休業が長期化すれば仕事への意欲が低下してしまう懸念がある。雇用を維持しながら休業せずに働くことができる取り組みを後押ししたい」としています。(NHK NEWS WEB、2020年12月8日7時4分配信)

追記(2020年12月14日)

政府は臨時閣議(2020年12月8日)にて追加経済対策を決定、産業雇用安定センターの拡充が記載された「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」を公表。

雇用調整助成金の特例措置等は、現行措置を来年2月末まで延長のうえ、3月以降、段階的に縮減し、5~6月にリーマンショック時並みの特例とすることを基本の想定としつつ、感染状況や雇用情勢を踏まえ柔軟に対応する。

具体的には、1月末及び3月末時点で、それぞれ、感染状況や雇用情勢を見極め、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設けることとする。 その上で、出向元企業への雇用調整助成金による支援、労働移動支援助成金による受入企業への支援を引き続き実施することに加え、出向元及び出向先双方の企業に新たな助成制度を創設するとともに、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化する。(「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」抜粋)

*「出向元及び出向先双方の企業に新たな助成制度」とは産業雇用安定助成金(仮)のことになる。

「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(PDF)

追記(2020年12月16日)

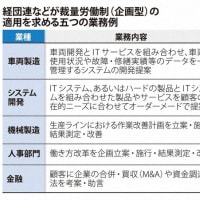

岡佳伸・社会保険労務士はツイッターで「新設される産業雇用安定助成金(仮称)の概要です。今までの雇用調整助成金の出向に比べてかなり手厚い内容になっております。出向初期経費定額助成の10万円もあるので使いこなせば人件費負担が大幅に下がります。上手く活用するのがポイントかと」とツイート。なお、産業雇用安定助成金(仮称)制度の成立には第3次補正予算の成立と厚生労働省令などの改正が必要なので、下記の図に記載された産業雇用安定助成金(仮称)の内容は「あくまでも予定」。

追記(2021年1月8日)

「産業雇用安定助成金(仮称)のご案内」(PDF)が厚生労働省ホームページに掲載(2020年12月28日)。

産業雇用安定助成金(仮称)のご案内(PDF)