画像クリックで銀河宅配便マグロ公式ブログへ!

☆初めてこのブログを読まれる方はここをクリック!☆

画像クリックで銀河宅配便マグロ公式ブログへ!

☆初めてこのブログを読まれる方はここをクリック!☆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

府中のトイザらスへ買い物に来たのだが、

「先に子供と帰っているからゆっくり映画でも見ていけば?」と妻のうれしいお言葉!

ダヴィンチコード以来8ヶ月振りの映画館だあ~!

うれしいよー。

そこはシネコンなので何本も映画を上映しているのだ!

ところが見たかったSAW3やトゥモローワールドなんてとっくに終わってるし、

特に見たいのがない…

邦画を進んで見るなんてことはめったにないのだが、

『武士の一分』か『それでも僕はやってない』で悩む。

『武士の一分』は結構いいという評判を聞いているので、

傾きそうだったが、『たそがれ清兵衛』よりは『Shall we ダンス?』の方が好きなので周防監督の『それでも僕はやってない』に。

この作品は痴漢の冤罪事件を扱った映画ということで、もう大体どんな話か分かってしまうのだが、どんな風にして無実を証明するのか、その過程に興味もあったし、

それプラス、法廷物にはハズレなし!という勝手な持論でこっちに決めました。

過剰な演出を極力排除した、あくまでリアリティにこだわった作品。

結論から言うと、よかったです。

2時間半近くの作品なのに、一切中だるみなし。

上映前ものっすごく眠かったのに、上映中は一切眠くならなかった。

警察のずさんさ、裁判制度の問題点などを問うた映画なのですが、

今日はちょっと邦画のリアリティについて感じていることを書きます。

邦画の傾向として、予算やロケ地の問題などから、

比較的日常を扱った作品が多いように思われます。

そういった、日常的な淡々とした作品を描く場合、監督や役者はリアリティにこだわります。

役者にはなるべく自然な演技を要求し、

凝ったセットよりも自然そのままの景色を使う方を選びます。

要するに素材にあまり手を加えない。

それがリアリティだと思っている監督や役者が多い。ように感じます。

そして役者はいつしかキャラクターを作ることをやめ、

素のままの自分で演技をします。

「演技をしない演技」です。

果たしてそれは演技と言えるのでしょうか。

答えはノーです。

いくら「演技をしない演技」と言い張ろうが、

それは「ほんとに演技をしていない」だけなのです。

ドキュメンタリーを撮っているワケではないのですから、

素のままでしか自分を表現できないののはもはや役者ではありません。

リアリティというのは、別にありのままを表現することではないのです。

「創作した世界を如何にも本当らしく見せること」が本来のリアリティの持つ意味だと思っています。

荒唐無稽な物語でも、役者の力や演出であたかも本当そこに存在しているかのように思わせることは可能なのです。

例えば『ロード・オブ・ザ・リング』を誰も本当のことだとは思って見てはいないでしょう。

しかしいつしか物語の中へグイグイ引き込まれ、フロドと一緒に旅している感覚に陥ったり、

フロドの苦悩を自分のことのように感じたりすることがあります。

それが「リアリティがある」ということなのです。

最近の邦画はそこを履き違えていやしないか?と、

リアリティ=チープな演技や演出になってはいないか?と、

最近の邦画に思うわけです。

そういう意味ではこの『それでも僕はやってない』は、

リアリティの意味をよく理解した作品だったと思います。

それは裁判のシーンで主人公の被告人が

やたらマイクに近づいて話そうとしたり、

本来裁判官の方を向いて話さなければならない証人が、

どうしても最初は左側の弁護士の方を見てしまい、

思い出したように裁判官の方に向き直すシーンなどに如実に表れています。

す。

「リアルに見せるための演技」がそこにあるのです。

演技だけではなく、セットやストーリー、

特にラストの展開にもそのこだわりが現れていたように思います。

それは是非劇場でご覧ください。

ただ一つ惜しいのは、最後の主文が早口&難しい言葉でよく理解できなかった。

全文をパンフに袋とじで入れてくれれば良かったのに。

ちなみに僕が演技をしているなあと感じる役者は

阿部寛です。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

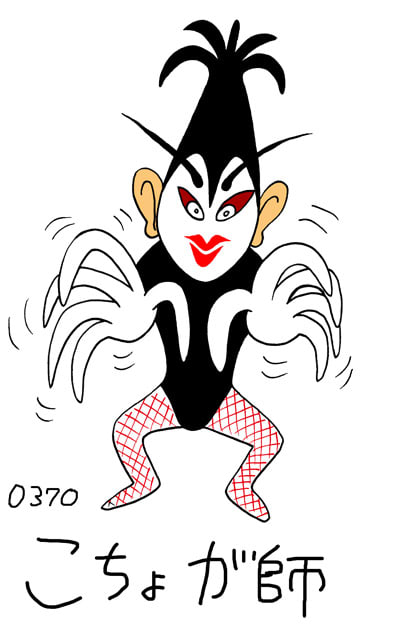

一日一キャラ!

木魚なんだか人なんだか魚なんだかよく分からない。

そう、答えはあなたの中にある。

和尚がお経を読んでいるときに眠っているやつの頭を

バチでボックーン!

「せっかくありがたいお経をいただいてるときに

眠るたぁどういうりょうけんでぃ!

起きろ!不届き者めが!」

ボックーン!