題 : 『私の伊達政宗像を訪ねて(その2)』

【十七代政宗の誕生】

政宗誕生の永禄10年(1567年)は、信長が岐阜城に入り天下布武を宣言、家康が長男信康に信長の長女を迎えて信長の上洛を支援、秀吉が墨俣一夜城を築き斎藤龍興を倒し木下藤吉郎の名を天下に知らしめた年である。

政宗は、山形最上氏から米沢伊達輝宗に輿入れした義姫を母に米沢城で生まれた。奇しくも同年に大阪の陣で対決する真田幸村が誕生、後に政宗は落城する大阪城から幸村の子女を託され仙台藩内に匿い育てる因縁を持つ。

母方の最上氏は、出羽国最上郡山形に按察使として入部した斯波兼頼を祖とする。兼頼の高祖父家氏は源義家の四男義国を祖とする足利宗家五代目の嫡流だったが、母の兄名越光時が北条得宗家に反抗したため廃嫡されて足利氏分家となり斯波氏を名乗った足利名門である。

政宗は、藤原氏北家と源氏の血脈を受け継ぐ父輝宗と、足利氏の血脈を受け継ぐ母義姫の間に生まれ、幼く右目を失明、隻眼の万海上人の生れ変わりといわれ育った。

政宗13才で三春城主田村清顕の愛姫を正室に迎える。田村氏は、桓武天皇の命で蝦夷を征伐した征夷大将軍坂上田村麻呂の末裔、清顕は南の佐竹氏と西の蘆名氏の侵攻と干渉に抗すべく、一人娘を北の伊達氏に嫁がせて伊達氏の支援を受け、独立と版図の維持を図った。

政宗が18才で家督相続した天正12年(1584年)は、2年前に信長が本能寺で横死、織田領になっていた旧武田領を越後上杉と三河徳川と小田原北条が奪い合い、前年に賤ケ岳で柴田勝家を破った秀吉が家康と小牧長久手で対決して覇権を狙う、まさに天下激動の年である。父輝宗この時まだ41才、風雲急を告げる重大な時期になぜ18才の若い政宗に家督相続を急いだのだろうか。

【政宗家督相続の背景】

当時の戦国武将の家督相続年令は、武田信玄が21才、北條氏政が22才、上杉謙信は内紛があり19才、織田信長は父の死があり19才、父が健在な政宗の家督相続はやはり早すぎる、その背景に何があったのだろうか。通説では、輝宗の正室義姫が、乳母の育てる片目の嫡男政宗を嫌い、手元で育てる次男小次郎を溺愛しており、後嗣を巡る家臣団の分裂を危惧した輝宗が、後継争いに先手を打ち長男政宗の家督相続を決断したといわれる。

伊達氏の歴史は父子相克の歴史であった。政宗の高祖父13代尚宗は、嫡男稙宗と内乱を起し、15代晴宗は、重臣中野宗時らと謀り先代稙宗を幽閉して7年もの天文の乱の末に家督を相続、父16代輝宗も、家督になった6年後に晴宗を閉居させてようやく実権を握っている。

親子骨肉の争いとなった天文の乱の最中に生まれた輝宗は、父子相克と家臣分裂という悪しき家運を払拭すべく政宗への早い家督相続の時期を窺っていたに違いない。

輝宗が家督を譲って間もなく政宗に送った書状(大日本古文書:伊達家文書3268)がある。

「若い時は戦略を誤り、又暴言や失言も吐く。間違いは多いものだ。世間の評価や家臣の噂を気にするな。お前には俺がついている。命をかけて支えるから、自分の信ずるところを突き進め。覚悟を決めて突き進めば異を唱える者はなくなる(元仙台市博物館長佐藤憲一氏意訳)」

輝宗の若き政宗への熱い愛に溢れた手紙だが、政宗と老臣の間で何かトラブルがあったのだろうか。文末に「即火中」とあり、読後焼却せよとは他人に見られたくなかったのだろう。しかし政宗はこの手紙を捨てきれず父の形見として大切に保管、息子忠宗に引き継いだ。

政宗の家督相続を早めたと思われる事件が、会津蘆名家中で起きた。そして家督相続した政宗は、父輝宗の親蘆名から反蘆名に路線を大きく変換したのである。

【東北の洞(ほら)社会】

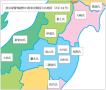

政宗家督相続の背景を、伊達氏を取り巻く南奥羽地方特有の「洞社会」の側面から俯瞰してみたい。

応仁の乱で室町幕府の権威が失墜、守護大名に代わり戦国大名が台頭する下剋上の戦国時代に突入したが、東北は中央の政争の影響少なく、領界争いはあっても他家 打倒までには至らない比較的平穏な「洞社会」にあった。

洞とは、惣領を当主に一族・家臣・周辺領主が糾合した族縁共同体のこと、政宗の曽祖父稙宗は、正室の外に5人の側室を持ち、14人の男と7人の女を周辺豪族に婚姻や養子縁組をさせて巨大な洞を形成していった。

稙宗はまず嫡男晴宗に岩城氏女を迎え、弟と妹を留守氏と最上氏に、男子を大崎・桑折・梁川・葛西・村田・亘理諸氏の嗣子に、女子を相馬・二階堂・田村・蘆名諸氏の正室に送り血縁を軸とした族縁連合体を形成、塵芥集と御段銭帳を制定して権力集中と領内統制を強化した。

武力による領地略奪ではなく政略結婚により勢力拡大を図る稙宗の洞構想は、やがて越後上杉氏への養嗣子と相馬氏への領土割譲に反対する嫡男晴宗と専制主君に反発する一部家臣の叛乱で挫折、奥羽諸侯を二分する「天文の乱」に発展、盟主伊達氏の支配力が衰退、周辺豪族が伊達氏の従属関係から脱し戦国大名として自立、奥羽は馴れ合いの洞社会から弱肉強食の戦国時代に突入した。

クリックすると大きくなります。

クリックすると大きくなります。【伊達氏と会津蘆名氏】

政宗の家督相続に大きく関わったと思われる会津蘆名氏の内情について概観してみたい。(系図参照)

蘆名氏は常陸平氏の流れ、頼朝の平家追討挙兵に参じた三浦義明の七男義連が、奥州合戦の功で会津を領したことに始まる。会津守護となった蘆名氏は、13代盛高の娘を伊達稙宗の正室に、16代盛氏の正室に稙宗の娘を、17代盛興の正室に伊達晴宗の娘彦姫を迎えており、盛興と彦姫の婚姻の折には、盛氏と盛興が輝宗に、蘆名宿老四人が伊達家臣3人に、連名の血判起請文を差し入れて講和血盟を約定、両家は奥羽の盟友であった。

盛興が父盛氏に先立って病死、男子の後継ぎなく、盛氏は盛興未亡人彦姫を養女にして、須賀川二階堂氏から人質の盛隆に娶わせて18代蘆名氏当主に据えた。盛隆は晴宗の娘阿南姫の嫡男で、13代盛高の外玄孫である。この頃に盛氏が輝宗に次男小次郎が成人したら蘆名氏に入嗣させるよう申し入れていたふしがあり、盛隆の家督相続は小次郎成人までの繋ぎだったかもしれない。

6年後に盛氏が死去すると、盛隆は蘆名一門と老臣を抑えて蘆名氏の実権を掌握、上杉景勝と争う信長に接近して越後へ出兵介入、更に衰退していた実家二階堂氏の再興に務めて、蘆名家中が二階堂派と蘆名譜代派に分裂、天正12年10月、盛隆が寵臣に殺害される事件が起きた。生後間もない亀王丸が19代を相続するが、当主の相次ぐ早世で名門蘆名氏は急速に弱体化していった。

【伊達氏と越後上杉氏】

伊達氏と会津蘆名氏の三代に亘る蜜月の以前は、むしろ越後上杉氏との関係が親密だった。(系図参照)

上杉氏は藤原北家の重房が鎌倉に下向し上杉を名乗り関東管領を世襲、足利尊氏の従兄弟上杉憲顕が越後守護になった名門である。伊達稙宗の父尚宗が上杉房実の娘を正室に、稙宗は上杉家重臣中条藤資の妹を側室にした。

越後守護上杉家の政務を代行する守護代の長尾為景(上杉謙信の父)が、越後守護上杉房能を殺害して房実の子定実を傀儡守護に擁立、越後の実権を掌握した。

反為景勢力と房能の実兄で関東管領の上杉顕定の反撃を、定実の姉の夫伊達尚宗からの援軍を得て撃ち破るが、為景が隠居すると、定実の家臣中条藤資は、定実の甥稙宗と自分の妹との子実元を定実の養子に迎え、長尾氏に代わる伊達氏の力による守護上杉家の復権を画策した。

稙宗は三男実元に精鋭百騎を付けて越後守護職上杉定実に婿入りを確約するが、長男晴宗がこれに反対、父子の対立は奥羽を二分する天文の乱となる。背後に越後上杉と会津蘆名の隣国同士の牽制があったのかもしれない。

天文の乱は当初稙宗方が優勢だったが、会津の蘆名盛氏が晴宗方に寝返って戦局は一変、将軍足利義輝の仲裁で稙宗が隠居、晴宗が家督を相続、奥羽諸侯を巻き込んだ七年に亘る天文の乱は終息したが、伊達氏は越後上杉氏と疎遠になり蘆名氏との繋がりが親密化していく。

上杉定実の死で後嗣のない越後上杉氏は断絶、長尾為景の子景虎が守護を代行し、後に北条氏康に敗れて救いを求めてきた関東管領上杉憲政の養子となり上杉家を継いで謙信を名乗る。もし伊達家から実元が上杉定実の養子に入っていれば、上杉謙信はなかったかもしれない。

謙信に後嗣なく死去すると、姉の子景勝と北条氏から養子に入っていた景虎が後嗣を争う御館の乱が勃発、輝宗は北条氏との同盟関係から景虎方に味方して越後に侵攻、御館の乱に景勝が勝利した後も、反景勝の新発田重家を支援、更に織田信長と好を通じて、柴田勝家の越後攻めに連動して蘆名盛隆と共に越後介入を続けていく。

家督を継いだ政宗は、父輝宗の意向に反して上杉景勝と講和を結び、反蘆名路線に方向転換した。その二年前の信長の横死で柴田勝家の越後攻めが頓挫して窮地を脱した景勝が、織田勢が撤退した北信濃に侵攻、政宗は信長死後の天下の形勢変化を見据えていたにちがいない。

政宗の上杉講和の裏に、自ら盟主となり反信長同盟を結束させた反権力志向の謙信への憧憬があったかもしれない。実元の上杉家婿養子の引き出物に贈られた家紋「竹に雀」を婿入り破談後も伊達家家紋として使用しており、政宗の謙信への崇敬の念の現れなのかもしれない。

【政宗家督相続の真相】

伊達氏正史『伊達治家記録』の天正12年10月の条に「六日、会津ニ於テ寵臣大場三左衛門、其君蘆名盛隆ヲ弑ス。此月、公隠居シ給ヒ政宗君ニ御家督ヲ譲リ玉フ。御隠居ノ日、當月六日ヨリ廿二日ニ至ルノ間ナリ」とあり、輝宗の隠居と政宗の家督相続は、会津蘆名氏の当主盛隆が寵臣に殺害された事件の直後だった。

盛隆急死の直後に家督を相続した政宗は、父の親蘆名から反蘆名に戦略を転換、半年を待たずに会津蘆名領侵攻を始めた。曽祖父稙宗以来、婚姻戦略で最も親密にしてきた蘆名氏を政宗はなぜ敵視していったのか。蘆名盛隆の急死と政宗の家督相続に関連があるのだろうか。

歴史学者小林清治氏は、著書「伊達政宗の研究」の中で、蘆名盛隆の死と蘆名・佐竹連合が、輝宗隠居と政宗相続と政宗南進を結果した、と論じている。

盛隆は、天正3年に早世した蘆名直系の盛興に男子がないため、二階堂氏からの人質の身ながら蘆名氏当主となり、天正8年に蘆名氏中興の祖といわれた盛氏が死去すると、蘆名氏の実権を掌握した。盛隆は政宗の義父田村清顕と抗争を続ける実家の二階堂氏を支援し、翌年には田村氏を破った常陸佐竹氏と同盟を結び、母と妻が伊達輝宗の姉と妹という血縁にもかかわらず、田村氏と同盟する伊達氏との溝を深めていった。

天正12年10月、その盛隆が寵臣に殺害されると、伊達氏と佐竹氏が蘆名後嗣問題にすかさず介入していった。

盛隆急死の6日後に、蘆名家臣の新国貞通から伊達家臣の高野親兼に宛てた書状に「盛隆死去、依之洞取乱候之処、被入御念候故被静」とあり、当主盛隆の急死で混乱する家中が輝宗の御念で鎮まったとある。蘆名家中を安堵させた輝宗の御念とはなんだったのだろうか。

輝宗の天正2年1月の書状に「自盛氏為使、輝宗次男会津江可指越之由、頻承候(中略)彼童子致成人候者差越、盛氏奉公為致事も可有候由」とあり、病弱な盛興に嗣子なく盛氏は輝宗次男の養嗣子を申し出ていたらしい。

後年の小田原陣で政宗の会津蘆名討滅理由を列挙した天正17年9月3日の浅野長吉あて上郡山仲為の覚書に「親父輝宗代ニ、政宗弟会津ニ可居申約束堅仕、其手筈を違、佐竹へ被組」とあり、父輝宗が蘆名と約束していた弟小次郎の会津入婿を破談にして佐竹氏に組みしたことが、反蘆名への路線変更の理由だったと訴えている。

小林清治氏はこれらの書状から、盛隆の遺児亀王丸は生まれたばかりの嬰児で家督を継ぐのは無理であり、母親の実家で姻戚ゆかりの伊達家から継嗣を迎えてはどうか、ついては先年盛氏から話のあった次男小次郎の入婿を輝宗が申し入れた、と推測している。

急死した盛隆は輝宗の姉阿南姫の子で蘆名13代盛高の玄孫、輝宗の二男小次郎も盛隆と同じ直系四親等で後嗣有資格者である。伊達氏に敵対する佐竹氏に接近した盛隆の死を機に、輝宗は我が子に蘆名氏を継がせて蘆名氏を伊達側に引き戻し、反佐竹連合を狙ったのだろう。

一方の佐竹氏は、盛隆急死の3日後の9日には、盛隆の遺児亀王丸に対する援助連合を伝える書状を発して、伊達輝宗の二男入嗣申し入れ攻勢に対抗したのである。

蘆名氏の後嗣を巡る伊達氏と佐竹氏の外交競争は、蘆名氏と軍事同盟を結び田村氏と戦ってきた佐竹氏が勝利した。蘆名家中に伊達氏への積年の反感があったかもしれない。伊達氏の入嗣攻勢を排除して遺児亀王丸を十九代蘆名氏当主に据えることに成功した佐竹義重は、更に須賀川の二階堂氏と白河の白川氏を服属させ、会津と仙道に勢力浸透を図り、伊達氏の大きな脅威となっていく。

息子の入嗣交渉に敗れた輝宗は、長年培ってきた蘆名家中の親伊達派を弱体化させただけでなく、伊達家中の親蘆名派と反蘆名派の勢力バランスが崩れ、蘆名氏が宿敵佐竹氏との同盟を更に強固にするに及び、戦略の見直しを迫られた輝宗は、自ら身を引いて洞意識の強い老臣の桎梏に囚われない若い政宗と伊達成実や片倉景綱ら新世代の家臣団に伊達家の命運を託した、というのが輝宗隠居と政宗家督相続の真相だったのではないだろうか。

家督を相続した政宗は、蘆名氏と決別、会津蘆名の背後の越後上杉と常陸佐竹の背後の小田原北条と同盟を結び、反蘆名・反佐竹の軍事外交方針を確定させていった。

【会津蘆名攻略の前哨戦「小手森城合戦」】

家督相続した政宗に最初に叛旗を翻したのが伊達郡南 隣の安達郡塩松を領する小浜城主大内備前守定綱である。

伊達傘下にあって対相馬戦に従軍していたが、蘆名盛隆の支援を受けて隣国の田村氏から独立を果たした定綱は、田村清顕の娘を正室にする政宗が家督を相続すると、米沢城に伺候して伊達氏奉公を表明するが、自領塩松に戻るや伊達氏への帰順を反故にした。蘆名に同心する定綱は若き政宗が相続した伊達氏の内情を探りに行ったのだろう。政宗は臣従を拒絶した定綱の攻略に踏み切った。

天正13年4月に小田原北条氏が佐竹領下野に侵攻すると、政宗は翌5月に米沢から南下して蘆名領の檜原に侵攻、8月に大内定綱の支城小手森城攻撃に転じた。定綱が本城小浜城に逃亡、籠城する城代が「城を明け渡して小浜に引退、定綱と切腹を供にしたい」と申し出たが、政宗は拒絶、城に火を放ち城兵を皆殺しにしたのである。

政宗が山形の最上義光に小手森城の勝利を伝えた書状(最上義光歴史館所蔵)がある。「相の手の鉄砲八千丁あまり相懸け、落城申し候。大備(定綱)親類ども相添へ五百余人討ち補らへ女・童から犬までなで切りに、千百余人きらせ申し候。(中略)拙子名理も候やと存じ候、この上は須加河まで打ち出で、関東中も手安く候」と。

義光は母義姫の兄、敵対関係にある伯父に戦果を誇示、家督デビュー初戦を大勝利で飾った政宗の高揚感が伝わってくる。後世に小手森の撫で斬りと云われた地獄絵さながらの光景を赤裸々に伝える政宗は狂気に満ちている。

政宗は、武力で馴れ合いの洞社会を打ち壊す戦国大名に変身していた。「我に神仏の恩恵あり、この上は関東も手安く手に入ろう」と豪語、佐竹氏の仙道拠点須賀川城を落とし関東に攻め込む野望を公言しており、後に小田原陣で蘆名攻めの理由に挙げた入嗣違約は口実で、相次ぐ当主の早世で内紛絶えず弱体化した蘆名氏の領土略奪と関東への進出こそ政宗の本意だったにちがいない。

クリックすると大きくなります。

クリックすると大きくなります。【父輝宗の悲劇】

小手森城を攻め落とした政宗の次なる攻撃目標は、大内定綱に援軍を出した二本松城主畠山義継である。伊達軍は大内定綱が会津に撤退した塩松領に進駐、政宗が本城の小浜城に、父輝宗が支城の宮森城に入った。定綱と同盟を結び伊達に敵対していた二本松城主畠山義継は、小手森城の大虐殺に政宗の恐ろしさを改めて思い知らされたのだろう、小浜城の政宗に和議を申し入れたが、政宗はこれを拒絶、かねて昵懇にしていた伊達実元を宮森城に訪ねて和議の仲介を依頼、義継の旧恩知る輝宗の好意で領地の大幅割譲と嫡子人質を条件に和議は成立した。

ところが和議成立の御礼に宮森城の輝宗を訪ねた義継は、見送る輝宗を突然拉致して二本松に逃亡を図ったのである。義継はなぜ輝宗を拉致したのか。城内の不穏な空気に身の危険を察して輝宗を楯に脱出しようとしたのか、輝宗を人質に政宗との和議再交渉を狙ったのか。

NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」では、鷹狩に出ていた政宗が、父拉致されるの報に追跡、阿武隈川の渡しで追いつくが、川を渡れば二本松領、やむなく義継を人質になった父輝宗もろとも鉄砲の一斉射撃で殺害させてしまう、天正13年(1585年)10月8日の変事である。

伊達家正史『伊達治家記録』に「受心君(輝宗)大音ヲ揚ケ速ニ義継ヲ撃殺セ我ヲ顧テ家醜ヲ貽ス事勿レト呼ヒ給フ、此御言ヲ聞テ歩卒ノ中ヨリ鉄砲一放チ撃懸ルト云々」とあり、己の油断で拉致されてしまった輝宗は、家醜を晒すな、我諸共義継を撃ち殺せと叫んだという。発砲は偶発的だったのか。命令がなければ発砲出来るはずはないが、命じたとしたら、政宗しかいない。

しかし『伊達治家記録』には「公ハ鷹野ニ御出、受心君捕ヘラレ給フト聞召レ夜中高田原マテ馳着キ給フ、即チ義継ノ死骸ヲ索メ出シ云々」とあり、政宗が鷹狩から現場に着いたのは夜中で、惨劇の時はいなかったとある。

『政宗記』に「政宗十四五里わきへ山鷹に出られ留守たり。扨事終て後此乱を鷹場へ知せ奉れば」とあり、政宗には事後の報告だったという。政宗の片腕伊達成実の『成実記』には「政宗公は御鷹野ヘ御出成されて聞召され御帰ニ候、輝宗公モ御生害成され、政宗公モ其の夜ハ高田へ御出馬成され候」とあり、塙保己一が編纂した群書類従の『伊達日記』も成実記とほぼ同文で、伊達治家記録と同じく政宗が高田原に着いたのは夜だったという。

しかし江戸元禄期に東北の戦国大名の興廃を記録した久保田藩戸田正直編纂の『奥羽永慶軍記』に「鷹野場ヨリ直ニ追カケ、高田ニテ追付ケル、父ヲ敵ノ手ニカケウキメヲ見セ奉ランヨリハ我手ニ懸奉リテ義継諸共ニ打ントテ」とあり、追い付いた政宗が射撃を命じたとある。

それでは政宗本人は何と言っていたのだろう。政宗が晩年に小姓に語った政宗言行録『木村宇右衛門覚書』に「我等は部屋住みの事なれば、二本松殿、見舞給ふ朝に、後の山に猪四つ五ついたるよし告げ来たる。別而隙入事もなければ、出でんとて弓鉄砲にて山へ出る」「早馬にて狩場の山へ告げ来る。こは口惜しき次第かなと驚き追いかけ見奉ればくだんのごとし、注進したると見え、川向いに夥しき人数馳せ集まる。成実始め一門衆は、是非なし、棄て奉る外なし、その色をみて二本松衆、痛わしくも、輝宗公を刺し殺し奉る」とあり、政宗は狩場から現場に駆け付けたが、輝宗惨殺が目の前で起きてしまったと語るだけで、肝心の自分がどう関わったかには触れていない。現場に居たことだけは確かなようだ。ではなぜ伊達家の正史は、そのことまで否定しているのだろう。

言行録だから信憑性は高いと思うが、都合の悪いことは脚色しているかもしれない。その視点で読み直してみると、義継の来訪が単なる見回りだったとか、義継の和議申出を拒絶していながら、自分は部屋住みの身だから会う用もないので裏山の狩に出掛けたとか、言い逃れを言っているようにしか見えない。なぜ見え透いた嘘をつくのだろう。何か隠したいことがあったのだろうか。

『木村宇右衛門覚書』の後半に、政宗が息子忠宗に「お家の大事の前には親をも捨てる覚悟が必要だ」と語る説話がある。高田原の惨劇を述懐しての話だとすれば、高田原で父奪還劇を指揮、お家のためやむなく父もろとも敵将の殺害を命じた、と告白しているようにも読める。

父が敵方の人質となれば立場は逆転、今後の会津蘆名攻略に大きな支障となる、政宗は一瞬のうちに苦渋の決断をしたに違いない。母の偏愛する弟ではなく自分を家督に据えて伊達家の将来を託した父の愛情を知るだけに政宗の胸中はいかばかりだったろう。輝宗は前掲の「即火中」の手紙を実践、苦境に立つ息子を己の命を捨てて支えたのである。苛酷な決断をする息子の姿に父はさぞ誇らしく思ったに違いない。父を犠牲にお家を優先させた政宗は十九歳ながら名実とも戦国武将に成長していた。

父を斬殺させてしまった政宗は、義継の遺児が守る二本松城を包囲したが、来援した佐竹蘆名連合の大軍に人取橋の戦いで大敗、佐竹軍の突然の撤退で救われた。天正15年に蘆名氏が佐竹義広を当主に迎えて攻勢に転じ、16年に北の大崎氏と最上氏に攻略され、政宗は四面楚歌の窮地に立つが、蘆名家中の大内定綱らの調略に成功、17年6月、摺上原の戦いで蘆名軍を破りついに南奥羽を制した政宗は、本拠を米沢城から会津黒川城に移した。

【二本松に輝宗の惨劇を訪ねて】

昨年(平成29年)8月3日、青森から東京までを走る東日本大震災復興支援イベント「未来への道一〇〇〇キロ縦断リレー」に5年連続で参加して福島県いわき海岸を走った後、輝宗惨劇のあった二本松市に向かった。

①輝宗惨劇の現場:高田原はどこか

二本松駅内の観光案内所で電動自転車をレンタル、真夏ながら心地よい風を頬に爽快なサイクリングである。

駅から東南に15分程自転車を走らせ、阿武隈川に架かる高田橋を渡ると、対岸の高さ50Mの丘陵が川岸に迫っていた。大河ドラマ「独眼竜政宗」で伊達と畠山の両軍数百人が斬り合った広い河原を探してみたが、それらしき地形が見当たらない。430年の間に消失するはずもない。ドラマでは輝宗を拉致した義継を阿武隈川岸に追い詰めていたが、伊達治家記録にある惨劇現場「高田原」は、どうも阿武隈川の河原ではなさそうだ。

高田橋を渡り小浜城下に向かう国道459号から隈畔沿いに右折、急な坂道を電動自転車の馬力全開で走ること15分、高台に上り詰めると、道端に「粟ノ須古戦場跡」の案内板が現れた。左に少し下ると、山間に広がる水田の中に畠山義継主従陣没碑が立つ一画が見えてきた。二本松観光案内はここが輝宗惨劇現場の高田原だという。

②粟ノ須古戦場跡

二本松観光協会が建てた石碑に「義継は条件付で伊達家に服属することになり、和議成立の礼として手勢23 騎を従え宮森城の輝宗を訪れ、輝宗はこれを歓待するが、伊達家家臣の不穏な動きを察知していた義継は、隙を見て輝宗に脇差しを当て二本松城に引き上げようとした。鷹狩りに出ていた政宗は急を聞いて駆けつけ、ここ粟ノ須の地に追い詰めて義継もろとも父輝宗を撃とうとした。義継は逃げられぬと覚悟して輝宗を刺し殺し自刃、畠山従者も討ち死にした」とあった。

ここには政宗が鷹狩りから駆け付けた時には父輝宗の惨劇は既に終わっていたとする伊達氏正史『伊達治家記録』と全く違うことがはっきり書かれてあった。まさかNHK大河ドラマを信じて石碑に刻んだわけではないだろう。政宗が惨劇に関与したという確たる古史料が他にあるのだろうか。それにしても伊達氏の歴史の一大事件である輝宗惨殺の真相が曖昧なのは何故なのだろう。

430年前にタイムスリップ、ここで繰り広げられた惨劇に思いを馳せていると、突然、静寂を破る轟音がして山並みから東北新幹線の白い車体が現れ、田圃を横切り隣の山に吸い込まれ、また元の静けさに戻った。周囲を見渡すと低い山々に囲まれた盆地の中に立って居た。

粟ノ須古戦場を後にして、輝宗が拉致された宮森城に向かって坂道を上りながら、ふと後ろを振り向くと、山並みに囲まれた水田地帯が、待ち伏せして包囲殲滅するにピッタリな地形に見えてきた。もしかしたら政宗はこの地形を利用して義継一行を待ち伏せしていたのではないだろうか。そんな閃きが頭をよぎったのである。

政宗の鷹狩は義継を油断させる偽装工作で、政宗はここで宮森城から二本松に帰る義継を待ち伏せしたのではないだろうか。和議成立の御礼に輝宗を訪ねた際に義継が察知したという伊達家中の不穏な動きはやはり本当だった。戦国の時代に待ち伏せは決して卑怯な戦法ではない。まして2か月前に小手森城で降伏を申し出た城兵千百人余を撫で斬りにさせた、残虐を厭わない政宗である。降伏してきた敵将を待ち伏せするなど、有り得ない話ではない。余りに突飛な思い付きをしている自分に驚いた。

義継が輝宗を拉致して二本松城に向けて逃げたであろう山道を遡るように、拉致現場の宮森城に向けて自転車を走らせた。国道四五九号に戻って東へ向い、小浜城下から宮森城方面に右折南下するつもりだったが、誤ってひとつ手前の県道40号バイパスを右折してしまった。すぐに間違いに気付いたが、お蔭で思いもよらないヒントを得た。まさにこれぞ怪我の功名である。

義継が宮森城から二本松に戻るには、小浜街道を北上して小浜城下を左折、国道459号か県道62号の山道を西に向かうのが普通だが、輝宗を拉致して逃げる義継が和議を認めない政宗の小浜城下を通るはずがない。小浜街道を通ったら小浜城下で政宗に包囲されてしまう。高田原まで逃げてこられたのは、小浜街道ではなくこのバイパス付近の山道を近道したからではないか。

③輝宗拉致の現場:宮森城跡

粟ノ須古戦場跡から40号線バイパスを走ること小一時間、ようやく宮森城址に上る細い山道に辿り着いた。電動自転車でなければとても来られない山奥である。綺麗に整備された石畳道の奥に鳥居と石段が伸び、山頂の本丸跡に小さな八幡神社が鎮まっていた。参道に沿って紫のあじさいが深緑に彩りを添え、真夏を訴えるセミの声とうぐいすや小鳥の美しいさえずりが迎えてくれた。

「宮森城址」の説明板に「天正8(1580)年に大内定綱が移り東安達(塩松)地方を治めたが、同13年9月に政宗との戦闘に敗れ会津に逃れ、政宗の父輝宗がここに在陣したが、10月8日に和議お礼に訪れた畠山義継に拉致されて粟ノ須で最期を遂げた」とあった。

本丸跡から鬱蒼として山並みが360度に眺望できた。430年前にこの静かな山奥で拉致事件が起きたとは信じられない。伊達治家記録に「政景成實ヲ始トシテ御家臣等武具ヲモ不着御跡ニ傍テ馳行ク、小濱ヨリハ何レモ武具ヲ着テ早打スレトモ、可討果ト云者ナク茫然トシテ敵ヲ取リ圍ミ」とあり、眼下の細い山道を輝宗に脇差しを当てて下山する義継主従と、甲冑を着ける暇もなくただ追いすがるだけの伊達家臣の狼狽振りが見えてくる。

宮森城の異変が小浜城に伝えられ、小浜城から甲冑姿の家臣団が早打したとあるが、早打とは馬で駆け付けること、もし高田原で鉄砲が使われたとしたら、小浜城の兵士だが、当時の鉄砲は先込式の火縄銃、鉄砲の使用も迎撃戦や攻城戦の集団射撃が主流で、騎馬鉄砲隊の発想はまだ先の話、鉄砲隊が馬で駆け付けるなど有り得ない。小浜城から高田原まで5キロの山道を重い鉄砲を担いで走るなどとても出来ない。もし鉄砲が使われたとしたら事前に鉄砲隊をここに配置していたとしか考えられない。

④政宗居城の小浜城跡

宮森城址を後に、北へ2キロの政宗が居城にした小浜城に向け小浜街道を走った。塩松領の小浜城下は、阿武隈山系のど真ん中にあるとは思えない格式のある町並みだった。北の伊達氏、東の相馬氏、西の畠山氏、南の田村氏に接する緩衝地で交通の要衝地、山形米沢から福島北部を領する政宗が仙道支配を目指す重要な拠点である。

「小浜城」は予想以上の規模を持つ山城で、説明板に「福井県の小浜に居た大内晴継が東安達を統治する石橋氏の家臣となり当地に移住し築城し小浜城と名付けた。戦国の世に弱小の国人領主の大内定綱は、大名領主の伊達・蘆名に交互に身を寄せて自分の安全を計っていたが、天正13(1585)年に政宗に背いて蘆名氏に属したことから攻撃を受けて敗走、政宗が畠山氏の居城する二本松城包囲戦のため当城に一年ほど在陣した」とあった。

遥か西方に安達太良と吾妻の連山を望みながら、拉致された父を殺してしまった慙愧の念で、阿武隈川対岸の二本松城を睨み付けている政宗の姿が浮かんできた。

家督を相続して一年の間に会津檜原侵攻と小手森城大虐殺そして二本松城攻略と矢継ぎ早に繰り出した政宗の阿修羅の如き戦いの裏に、母義姫の溺愛する弟小次郎を後継者に擁立せんとする家臣団との家中分裂を懸念して弱冠18才の自分に家督相続を決断してくれた父輝宗の期待と愛情に応えんとする、若さゆえの気負いがあったかもしれない。結果として、自分を家督にしてくれた父輝宗を殺してしまった自責の念で苦悶したに違いない。

⑤輝宗惨劇の真相を探る

小浜城址から二本松に戻る山道はほぼ下り坂、自転車で風を切りながら、宮森城から輝宗を拉致して二本松へ逃げる義継主従と追い掛ける伊達家臣団に思いを馳せた。

二本松から宮森城まで片道10キロもある往復は、義継は徒歩ではなく当然に騎馬だったろう。粟ノ須古戦場跡の碑文にも家臣23騎とその従者50余人とあった。義継主従70人余りが一団となって、道幅ある小浜街道ではなく、近道の細い山道を騎馬と駆け足で逃げたとしたら、伊達勢がおっとり刀で追い掛け追い越し前を塞いで取り囲むなど、この蛇行する山道ではとても無理だ。

鷹狩は、鷹を使い鳥や兎や狐を捕える狩猟で鉄砲は使わないはず、政宗が急を聞いて十四五里先の鷹狩から一旦小浜城に戻り、鉄砲を含む軍勢を組んでここに先回りして布陣するなど、義継主従が宮森城から馬でここまで逃げて来る一時間足らずの間に、間に合うはずもない。

鷹狩は武士の鍛錬とはいえ平時の遊娯である。小手森城攻めで城兵千百余人を皆殺し、次は二本松城攻略という緊迫した臨戦下にあって、敵将義継の宮森城来訪に、小浜城から留守政景・伊達成実ら重臣が輝宗の前に詰めている。政宗にとって家督を相続して最初にして最大の戦いであり、若き政宗の家督相続に懐疑的な老臣たちを心服させなければならない重要な一戦、そんな時に悠長に鷹狩なんぞやっておれる場合だろうか。むしろ宮森城に出向いて義継を叱責して威厳を示すべきではないか。

天正14年8月に政宗が叔父留守政景に鷹狩に使う大鷹の借用を申し出た書状がある。書き出しに「帰城以来無音、心元なく存ずるばかりに候、昨日はじめて野へ罷り出で、雁四つ合わせ申し候」とあり、前月に二本松城を攻め落として一年ぶりに米沢に戻り、久方ぶりに鷹狩りを楽しむ政宗の心境が伝わってくる。とても二本松城攻防戦の最中に鷹狩を楽しんでいたようには思えない。書状後段に「檜原陣中で政景が自慢していた例の大鷹を貸して欲しい」とあるが、檜原陣は輝宗惨殺の5ヶ月前、政宗がもし輝宗が拉致された時に鷹狩に行っていたのなら、その時に政景に大鷹の借用を申し出ていたはず、米沢帰城後に初めてのように借用を申し出るはずがない。

晩年の政宗が『木村宇右衛門覚書』に、弓鉄砲を持って猪狩りに出ていたと語っていたが、その50年後に編纂された『伊達治家記録』には、鉄砲を使わない鷹狩に出ていたことになっている。なぜ猪狩から鷹狩にすり替わったのだろう。政宗の配下が鉄砲を持って出ていたことを隠したかったのか。政宗の鷹狩は後世の伊達治家記録の編者による政宗のアリバイ作りだったのではないか。

宮森城から逃げる義継主従は総勢70人、これを皆殺しにしたというから倍する200の兵が必要だが、宮森城の伊達勢は慌てふためいて武具をも着けず追いすがるだけとあるから、やはり政宗が鷹狩と偽り義継の殺害を狙って充分な兵力で待ち伏せしていたのだろう。目の前に現れた義継が父を拉致しており、意表を突かれた政宗はもはや後に引けず、父もろとも義継を銃撃する苦渋の決断をした、というのが真相だったのではないだろうか。

百年後の平和な時代に編纂された伊達治家記録に、仙台藩祖政宗が、和議が成立した義継を待ち伏せして父もろ共銃撃してしまったとはさすがに書けなかったのではないか。実際に現地を訪ねてみなければ思いつかない待ち伏せという輝宗惨劇の真相発見に打ち震えていた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます