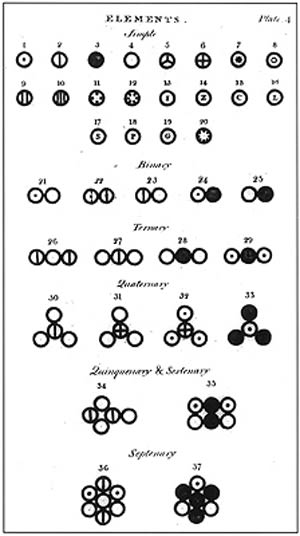

物質が、いろいろな種類の原子からできていることを研究して、

そのなかに周期性を発見して、表にしたのが、

ドミトリ・メンデレーエフです。

ドミトリ・メンデレーエフ(ウキペディア)

ロシアの化学者であり、元素の周期律表を作成し、それまでに発見されていた元素を並べ周期的に性質を同じくした元素が現れることを確認し、発見されていなかった数々の元素の存在を予言したことで知られている。

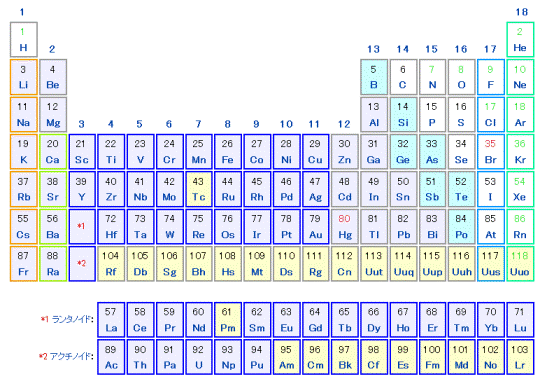

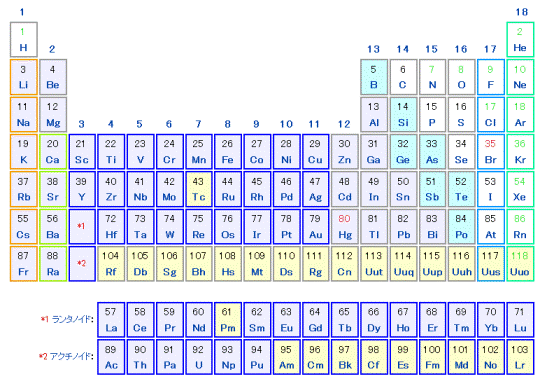

周期表(ウキペディア)

周期表(しゅうきひょう、英: periodic table)は、物質を構成する基本単位である元素を、それぞれが持つ物理的または化学的性質が似かよったもの同士が並ぶように決められた規則(周期律)に従って配列した表である。これは原則的に、左上から原子番号の順に並ぶよう作成されている。周期表上で元素はその原子の電子配置に従って並べられ、似た性質の元素が規則的に出現する。同様の主旨を元に作成された先駆的な表も存在するが、一般に周期表は1869年にロシアの化学者ドミトリ・メンデレーエフによって提案され、原子量順に並べた元素がある周回で傾向が近似した性質を示す周期的な特徴を例証した表に始まると見なされている。この表の形式は、新元素の発見や理論構築など元素に対する知見が積み重なるとともに改良され、現在では各元素のふるまいを説明する洗練された表となっている。

1869年の3月6日にロシア化学学会で The Dependence Between the Properties of the Atomic Weights of the Elements と題した発表を行った。

・元素は原子量の順に並べると明らかにその性質ごとの周期性を表す。

・科学的特性の類似する元素はほぼ同じ原子量であるか(例:白金、イリジウム、オスミウム)、原子量が規則的に増加するか(例:カリウム、ルビジウム、セシウム)である。

・元素グループ内での原子量順に並べた元素の配列はいわゆる原子価だけでなく、ある範囲まで、独特の化学的特性と一致する。

・広範囲に存在している元素の原子量は小さい。

・分子の大きさが化合物の性質を決定するように、原子量の大きさが元素の性質を決定する。

・未知の元素の発見が期待される。たとえば、共に原子量が65から75の間であり、科学的特性がアルミニウムに類似する元素およびケイ素に類似する元素が存在するであろう(後年、該当するガリウム、ゲルマニウムが発見される)。

・元素の原子量は原子番号順で前後する元素の原子量に関する知識により修正できることがある。たとえば、テルルの原子量は123から126の間にあり、128にはなりえない。

・元素の特徴的な特性はその原子量から予言できる。

ということを指摘した。

Mendeleev

そのなかに周期性を発見して、表にしたのが、

ドミトリ・メンデレーエフです。

ドミトリ・メンデレーエフ(ウキペディア)

ロシアの化学者であり、元素の周期律表を作成し、それまでに発見されていた元素を並べ周期的に性質を同じくした元素が現れることを確認し、発見されていなかった数々の元素の存在を予言したことで知られている。

周期表(ウキペディア)

周期表(しゅうきひょう、英: periodic table)は、物質を構成する基本単位である元素を、それぞれが持つ物理的または化学的性質が似かよったもの同士が並ぶように決められた規則(周期律)に従って配列した表である。これは原則的に、左上から原子番号の順に並ぶよう作成されている。周期表上で元素はその原子の電子配置に従って並べられ、似た性質の元素が規則的に出現する。同様の主旨を元に作成された先駆的な表も存在するが、一般に周期表は1869年にロシアの化学者ドミトリ・メンデレーエフによって提案され、原子量順に並べた元素がある周回で傾向が近似した性質を示す周期的な特徴を例証した表に始まると見なされている。この表の形式は、新元素の発見や理論構築など元素に対する知見が積み重なるとともに改良され、現在では各元素のふるまいを説明する洗練された表となっている。

1869年の3月6日にロシア化学学会で The Dependence Between the Properties of the Atomic Weights of the Elements と題した発表を行った。

・元素は原子量の順に並べると明らかにその性質ごとの周期性を表す。

・科学的特性の類似する元素はほぼ同じ原子量であるか(例:白金、イリジウム、オスミウム)、原子量が規則的に増加するか(例:カリウム、ルビジウム、セシウム)である。

・元素グループ内での原子量順に並べた元素の配列はいわゆる原子価だけでなく、ある範囲まで、独特の化学的特性と一致する。

・広範囲に存在している元素の原子量は小さい。

・分子の大きさが化合物の性質を決定するように、原子量の大きさが元素の性質を決定する。

・未知の元素の発見が期待される。たとえば、共に原子量が65から75の間であり、科学的特性がアルミニウムに類似する元素およびケイ素に類似する元素が存在するであろう(後年、該当するガリウム、ゲルマニウムが発見される)。

・元素の原子量は原子番号順で前後する元素の原子量に関する知識により修正できることがある。たとえば、テルルの原子量は123から126の間にあり、128にはなりえない。

・元素の特徴的な特性はその原子量から予言できる。

ということを指摘した。

Mendeleev