2016年9月18日(日)、奥州市埋蔵文化財調査センター(奥州市水沢区佐倉河字九蔵田96番地1)主催の「鎮守府探訪講座2016」の第3回が『アテルイの本拠地はどこか』と題して開催されました。13:30~15:00時、講師は所長・佐久間 賢さん。

(上)講座は、プロジェクターによる映像とA4判10ページの印刷物に基づいて説明されました。

1.アテルイの本拠地に関する諸見解(下記の見解を詳しく紹介しながら、問題点を指摘)

アテルイの本拠地について、アテルイの氏姓や歴史的な時代背景の考察、発掘調査成果の援用などをもとに見解が示されているが、次の3点に集約される。

(1)北上川川東「田茂山」地区説

地名考証をもとにした見解で、及川洵著「蝦夷アテルイ」に代表される。(詳細は省略)

(2)北上川両岸地区説

樋口知志著「阿弖流為」で示された見解に代表され、地名考証を中心とした(1)を包括、発展させた考え。(詳細は省略)

(3)角塚古墳関連説

朝倉授氏がアテルイ通信46号『「阿弖流為」、そして「大墓公阿弖利為」~アテルイの名前に関して(中)~』、第60号『「大墓家」銘墨書土器と「大墓公」』で示した見解に代表される考え。(詳細は省略)

2.発掘情報/胆沢エミシとアテルイ時代のムラ(詳細は省略)

3.アテルイの本拠地はどこか

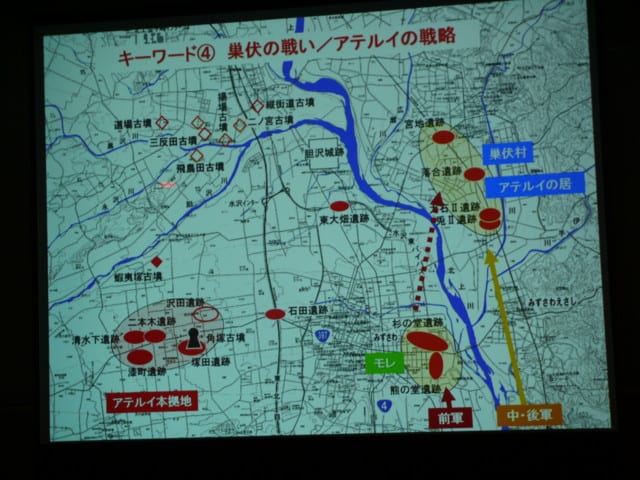

発掘情報から判明するアテルイ時代のムラは、大きく5地域(角塚古墳周辺を3群に細分した場合は7地域)となる。この中から、地名考証と発掘情報を踏まえ、文献資料に散見する幾つかのキーワードからアテルイの本拠地を推定する。

(上)胆沢の有力エミシとみなされる人物に胆沢公阿奴志己がいる。類聚国史延暦11年(792)正月11日条に、『陸奥國言。斯波村夷胆沢公阿奴志己等。~』と記述されている。延暦8年(789)、紀古佐美とアテルイの戦いから3年後のことで、「斯波村の夷」と説明されています。何らかの理由で胆沢を離れ斯波村に居たものと思われるが、このことに符合する発掘情報に、8世紀頃に姿を消したと考えられるムラがある。(中略)この地域で姿を消した玉貫遺跡は胆沢を離脱した胆沢公阿奴志己の拠点集落と見做すことができ、胆沢川北岸地区はアテルイの本拠候補地から除外できると考える。

残る4地域のうち東大畑遺跡では、大規模なムラを想定することができないので除外。宮地遺跡、落合遺跡、兎Ⅱ遺跡、力石Ⅱ遺跡など河東に位置する江刺地域も、ムラの出現時期や巣伏村との関係から該当しないと考える。宮地遺跡などのムラは、アテルイ時代の一時期、8世紀後半でも終末段階と考えられる。「続日本紀延暦8年(789)6月3日条は、阿弖流為之居」の北に「巣伏村」を置き、巣伏村をアテルイの本拠地に位置付けていないように見える。「

以上のことを踏まえると、角塚古墳近接遺跡群(清水下遺跡、二本木遺跡、漆町遺跡、塚田遺跡、沢田遺跡A区)と杉の堂遺跡群がアテルイ本拠地の最終候補地になる。前述した角塚古墳関連説と北上川両岸地区説の2説に絞り込むことになるが、後説が想定している本拠地の修正が必要となる。河川区域を形成する河東にムラを想定することはできないので、河西の杉の堂遺跡群に限定することになる。

アテルイの本拠地が角塚古墳近接遺跡群と杉の堂遺跡群のどちらにあったか。現状での確定は難しく、次の点(①アテルイ関連地名の信憑性。②アテルイ本拠想定地域の」修正。)からを踏まえ、帰納的に推論した場合、アテルイの本拠地は角塚古墳近接遺跡群になる。