落語『鰍沢』:圓生と志ん生の違い

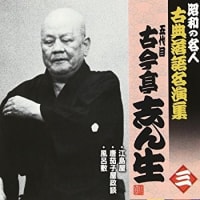

五代目・古今亭 志ん生の『鰍沢』をどうにかして聴いてみたいものだと思っていたら、運良く音源の提供を受けることが出来た。昭和39年11月1日のNHK教育テレビ「古典芸能鑑賞」(スタジオ録音)版だ。

六代目・三遊亭 圓生の『鰍沢』と比べると、随分味が異なる。同じ噺でも、演者によって、こうも違うものかと今更ながらビックリした。

以下『鰍沢』という噺に限定して、二人の大真打ちに対する小生の感想を率直に述べてみたい。あくまでも個人的な独断と偏見です。

最初にズバリ結論を申し上げると、圓生の『鰍沢』が視覚に訴えようとしているのに対して、志ん生のそれはまさに聴覚に訴えようとしている。

もちろん、前者が聴覚を無視し、後者が視覚を無視しているという意味ではない。どちらに演出の力点を置いているかという意味に過ぎない。

別の云い方をすると、圓生(の演出)は、劇画的であり、動画的である。映像に訴える演出法を採っている。それに比べ、志ん生は明らかに「喋り」(話)に力点を置いている。

円生のは聞いていて情景が見事に浮かぶが、志ん生のはいくぶんあいまいになるものの、それなりに味わいがあるのは、まさにこの点を裏付けるものではないだろうか。

もう少し突っ込むと、圓生が視覚に訴えようとする演出法を採用したのは、その方が聞き手にとってわかりやすいからだろう。視覚に訴えるのは、人間にとって実にわかりやすいからだ。しかしこの手法は、劇画的=物語的にならざるを得ない。

それに対する志ん生の耳に訴える演出の方が、聞き手にとって、やや抽象的になる。

「耳」に訴えるとは、心の映像に訴えることにほかならない。「喋り」による演出は、「映像」による演出よりも具象性に欠けるきらいがある。欠点といえば欠点だが、心の映像に訴える演出は、明らかに落語の聴き巧者向けだと思う。

志ん生の場合は落語の初心者には、わかりにくいかも知れない。しかし、視覚に訴えない分だけ琴線を揺さぶり、しみじみとした感じになる。《味わいがある》所以だと思う。

『鰍沢』という噺は、いわゆる「おとし噺」ではない。それは、志ん生が普段の調子をガラリ変えて演じているのを聴けばわかる。そのかわり、切々と喋って止まないものがある。

志ん生は「耳」に訴える聴覚方式=「喋り」に徹する姿勢を貫き、その姿勢を崩さないことによって、『鰍沢』という物語的噺が「お物語」になってしまう一歩手前で踏み止まることに成功している。

志ん生にしては、随分肩に力が入っている感じがするが、仕方がないことだろう。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

以上、『鰍沢』に限定して申し上げたが、存外二人の大真打ちの基本的な違いを示しているのかもしれない。

圓生は「眼」の噺家、志ん生は「耳」の噺家なのかも。

07.01.07

志ん生はラジオ時代の演出、円生はテレビの演出って説もあるかもと思いました。

志ん生があと少し生きていたら、また変化していたかもしれませんね。

今のプロの噺家でも、ほとんどが知らないのだものねえ……

この時代は両大看板の外にも、先代文楽、先代小さん、先代可楽、先々代文治(留さんの文治)、先代文治(当時伸治)、先代金馬、先代圓歌、先代正蔵、先代小柳枝、先代鈴々舎馬風……と多士済々でした。