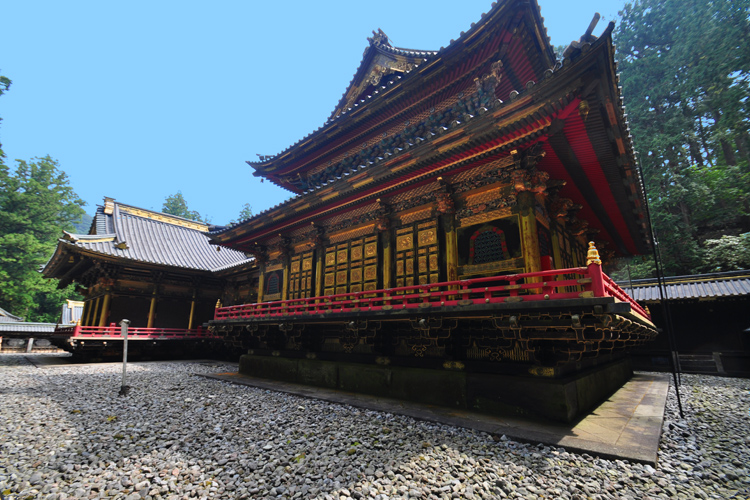

40、日光の世界遺産;二社一寺の輪王寺 「大猷院の門と透塀」

大猷院の豪華な透塀

因みに、門(出入口部)の大きさは概ね、一間一戸の物と三間一戸の物があるといわれ、、一間の物は本柱が二本でその間が一つ、三間のものは本柱が四本でその間が三つあると言う意味です。 即ち、一間とは距離単位ではなく間(あいだ)が一つあるか三つあるかということです。 戸は扉が付いているかどうかで、一間一戸だと柱の間は一カ所に扉が付いているということです。

特に本殿へ至る唐門は、文字通り唐風の造りで江戸初期に建てられたとされ、柱や貫(ぬき:梁と床梁の間の支え板)・梁などには各種彫刻が彫り込まれ、実に美しく艶やかに装飾されているのです。

唐門は超貴重な、重要文化財 世界遺産であります。

唐門から左右に広がるのは透塀(すきべい)です。

透塀の彫り物や細工は、様々な造作美が凝らしてあり、同じ彫刻や絵柄が連続しているのではなく、特に上の部分の彫刻はすべて違っているのです。

たかが、周囲を囲むだけのものであるが、其々の職人が一世一代の大仕事ということで渾身の力作に造り上げ、仕上げたことが実感できます。

特に、この塀には沢山の鳩が彫られていて、百態百様の群れをなしているので群鳩とも称されています。

因みに、鳩は昔から平和のためのシンボルです。

日本では、神使として古くより親しまれてきたが、特に、中国では鳥を放つと幸運が訪れるという民間信仰があり、祭事・祝い事の際にはハトを放つ習慣があったといいます。

次回、「輪王寺大猷院の概説」

【小生の主な旅のリンク集】

《日本周遊紀行・投稿ブログ》

GoogleBlog(グーグル・ブログ) FC2ブログ seesaaブログ FC2 H・P gooブログ 忍者ブログ

《旅の紀行・記録集》

「旅行履歴」

日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行

【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群

東北紀行2010(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行2008 東北紀行2010 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 日光讃歌

【山行記】

《山の紀行・記録集》

「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)

《山のエッセイ》

「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」