「かてもの」って何のこと? 初めて聞く言葉だわと云う声が聞こえそうです。

「かてもの」とは、漢字では「糅」と書きます。Wikipediaでは【主食である穀物とともに炊き合わせを行う食物。転じて、飢饉などで食糧不足に陥った際に主食を節約するための代用食となる食物(救荒食物)のこと】とあります。

故ケネディー大統領が“尊敬する日本の政治家”として挙げられたのが旧米沢藩第9代藩主 上杉鷹山(うえすぎ ようざん)ですが、鷹山の名前を知らない人でも、鷹山の詠んだ『為せば成る為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり』この歌はご存じでしょう。

食の飽食の時代に生きている私達には想像もつかないような飢饉のあった米沢藩では、山の自然の恵み・山菜を摂る食の文化が受け継がれています。嘗ては,知識の無いままに野草を食して中毒で亡くなった人が多かったことから、食べられる植物の普及書として140数種の救荒植物を載せた書が『かてもの』でした。そしてこの本を編集したのが鷹山やその側近達だったのです。

後年、北海道開拓の屯田兵の中の旧米沢藩出身の兵士が、この『かてもの』を愛読しており、その知識で飢えを凌いだと記録されているそうです。

近年相次ぐ現今の災害では、充分ではないにしろ食糧支援を受けられますが、食べられる植物の知識を身につけておき、自助努力することも大事なことではないでしょうか

口にすることが出来る植物には、どんなものがあるのか・・・その一覧が以下のサイトに載っていますのでご紹介しておきます。一度目にされることを。そして野山に出て実物を知ろうとしておくことをお勧めします。

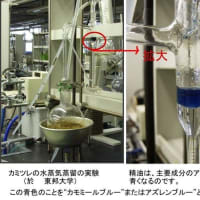

かてもの=救荒食品 山形大学大学院理工学研究科 応用生命システム工学分野 木ノ内研究室のサイトです。

余談が長くなりました。ここからが,本題です。

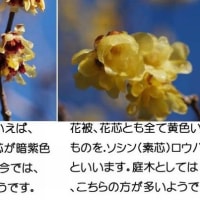

先月頃から野や道端にはノゲシが盛んに育っています。今までは雑草の一括りで片付けていたのです。ところが過日、東邦大学の薬用植物園の元上司からハルノノゲシのお浸しを食べさせて貰い、目から鱗!!でした。ノゲシ・カラスノエンドウ・アシタバ・オニノノゲシ等等・・・

微かに苦味はありますが、居合わせた数人は、「ほうれん草よりも美味しいくらい」の評でした。尾籠な話ですが、私にとって何よりだったのは、昨夏の入院のあと服薬し始めて以来、以前のようなお腹の調子ではなくなっていたのが、そのお浸しを食べた翌日には、ごく自然に元の調子になったことでした。コレは何よりの恩恵でした。

以来朝の散歩では,ノゲシを鵜の目鷹の目で探しています。小さな黄色の花をつけているので、小さな眼を見開かずとも,苦労せず見つけることが出来ますからね。

ただし採るのは腋に伸びた若い葉茎です。小さい内は全草でもいいのですが、大きくなると主茎は茹でても筋っぽいので、私は脇から出た部分を採取しています。花やつぼみがついていても大丈夫食べることは出来るとも聞きますが、花穂は苦味があるのと食感がどうも・・・と思うので,私はもぎ取ります。

よく水洗いしてから、やや柔らかめに茹でれば出来上がりです。お浸しや炒めても蔬菜にひけはとりません。蔬菜(そさい)とは、本来は栽培作物を指し、野菜と同じ意味です。

TVを見ていると“すっきり、どっさり、飲んだ翌日から痛み無くスムーズに・・・"等というコマーシャルの実に多いことか!! ということは同じような悩みを持たれている方が,商業ペースになるほど多いのだろうと思えます。余りの種類の多さに、どれにしようかなと悩んでいた私でしたが、ノゲシの効果には感謝、感謝でした。

何よりは、コストパ !!!!!

「かてもの」のなかには取り上げられていないのですが、私は当世の救荒植物には、ノゲシも加えたいと思うのです。

アキノノゲシも同じように用いることが出来ます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます