コロナの感染状況が再び厳しくなってきた昨今だが半年以上前から楽しみにしていた演奏会、思い切って足を運んできた。

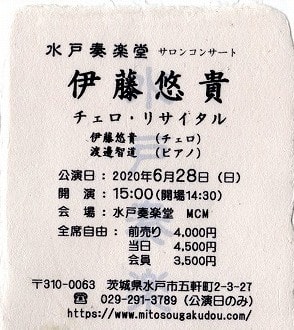

伊藤悠貴氏のチェロリサイタル、共演のピアノは渡邊智道氏。和紙のチケットも素敵。(写真、下はカットしています。日付は延期前の日付)

会場の水戸奏楽堂。水戸上陸は初めてで土地勘はなし、駅からもバスが出ているので大丈夫だろうと思っていたら駅前からは1時間に1本という少なさ、間に合わないのでタクシーの力を借りる。運転手さんによると大通りに出たらバスが沢山でているとのこと、なるほど。でも今回はハードルが高かった。

会場到着。個性的な建物が!某県T市の地味ながらも大変美しい響きの音楽専用のホールを思い出した。音楽を最優先したホールに違いないという予感がした。

プログラムは以下のとおり。オールイングリッシュプログラム。プラスアンコールは日本の歌曲

エルガー作曲:夜の歌、朝の歌

アイアランド作曲:チェロ・ソナタ

休憩

リル作曲:記憶(伊藤悠貴氏に献呈)

ブリッジ作曲:チェロ・ソナタ

アンコール

雁部一浩、伊藤悠貴、渡邊智道作曲の歌曲のチェロとピアノによる演奏

この中でお二人の演奏に出逢うまで唯一知っていた曲はエルガー作曲の朝の歌、初めて聴いたのは五嶋みどりのCDを通してだった。それ以来ずっと大好きな曲で清涼感と透明感に溢れた心安らぐ曲という印象を抱いていたのだが、お二人の演奏からはさらにぴりりとした深きものが感じられた。夜の歌の後にやってきた朝、曲順にもこだわりが。夜の歌は今まで難しい気がして聴いてこなかったのだが、美しい曲ですね!

そう、こちらのオールイングリッシュプログラム、数年前の私だったら難しそうな気がして自発的には聴かなかっただろうと思える曲ばかり。イギリスのロマン派印象派というジャンル自体を知らなかったから、という理由ではない。起承転結のはっきりした音楽、純粋に心洗われそうな音楽、ポリフォニーや半音階が入っていてもバッハのような聴けば心が落ち着きそうな音楽を中心に聴いてきた私からみたらこちらの音楽はかなりの挑戦のように思える内容だったのだが、このお2人の演奏ならそんな壁も打ち破れるのでは、という期待があった。

その最右翼がアイアランドのチェロ・ソナタだったのだが、この曲の演奏が聴けたのが今回足を運んでよかったと思えた最大の理由のひとつとなった。第1楽章の出だしからして不穏で落ち着かない雰囲気なのだが、地の果てから生れ出たのではないかと思えるような奥行きと陰のある空気感にたちまち引きずり込まれた。アイアランド本人のピアノによる演奏動画があるのだがそのアイアランドの1928年当時の演奏から感じられるいにしえの時代がよみがえってきたような感じがした。

アイアランドのチェロソナタ第2楽章をこの場で聴けたことは幸せの二文字に尽きなかった。ドビュッシー作曲のプレリュード第1巻の「音と香りは夕暮れの大気に漂う」をちょっと連想しそうな出だしからたちまち甘美なピアノソロの美しさ、そこにチェロが応えて上り詰めて語り合う感じがたまらなかった。果てのない深夜の、究極的にロマンチックな雰囲気、この瞬間がひょっとしたら永遠に続くのではないかという想いに。チェロもピアノも低音の美しさというのはこういうものなのではと感じた。そして間を置かずに第3楽章、たちまち激しく陰のある雰囲気に。ピアノは打楽器にもなりうるのだ。妖しく歌い続けるチェロ。狂うように這うようなピアノ。予備知識がなかったら第3楽章はイギリス印象派というよりもロシアの音楽なのではと思える感じ。ここには救いはないのだろうかと思えるような激しくどろどろした世界からふと垣間見える鋭角の光も印象的だった。

休憩後はリル作曲、チェリスト伊藤悠貴氏へ献呈されたという「記憶」。リルという作曲家は1988年生まれの作曲家。印象派のように思える所からバッハが再現されたのではないかと思えるようなフーガのところもあったりで、はじめから終わりまで好きな要素しかない曲、東京都庭園美術館での演奏で好印象を持っていてアイアランドのチェロソナタと比べたら事前のハードルも感じずに聴けそうな気がしていたのだが、今回も夢のような世界に浸ることが出来て最高だった。バッハのフーガのようなところ、少しでもこのような演奏のかけらでも吸収出来たらと思いながら聴いていた。

プログラム最後はブリッジ作曲のチェロ・ソナタ。アイアランドと同時期の作曲家だけれど、チェロソナタについてはアイアランドよりは入りやすい印象を抱いていた。哀愁を感じる出だしからたちまちラフマニノフを連想するロマンチックな世界に。ゆったりとたゆたいながら語り合い、そしてその語り合いはたちまち情熱的なシーンに、なんて美しい世界なのだろう、こんな音楽の中に永遠に身をゆだねられたらどんなに幸せだろうと思いながら第1楽章を聴いていた。しかしその後すごい第2楽章が待っていた。音数が少ないながらもちょっとひねりがあって密度が濃厚な音楽、こんな音楽がこの世の中にあり、目の前で聴けているのだという奇跡。レッスンで響きを感じながら演奏しようと言われていることも思い出してしまったが、響きを聴きながら演奏されているからこそこのような世界が作り出されているのだということも感じた。第3楽章、激しいピアノの出だしから音の坩堝に引き込まれ夢想の世界に吸い込まれ、息をつく間もなくクライマックス、そして完。あっという間だったような気がした。さみしい!

選曲とともに楽器の限界にも挑んだと思えるようなプログラム。演奏者ご本人たちが切望しているという、まさにこの世のものならぬ幻想が現実となって現れたと思える演奏だった。

と思ったら期待のアンコール。現代日本人作曲家3名の歌曲のチェロとピアノによる演奏だった。(しかもその中の2名は演奏者ご本人2人!)

雁部一浩氏作曲:石川啄木による2つの歌曲「かの旅の」「雨に濡れし」、室生犀星による歌曲から2曲「月草」「寂しき春」

伊藤悠貴氏作曲:石川啄木による歌曲「春の雪」

渡邊智道氏作曲:井上井月による歌曲「雁が音」、種田山頭火による歌曲

長くて重厚なプログラムから一転、密度は濃いものの短くて親しみが感じられる曲と演奏にぐっと心が和んだ。

このような時勢の中、この場で演奏を聴くことができて感謝。そして貴重な出逢いもあり幸せなひと時だった。

水戸奏楽堂、音響や楽器が素晴らしかったとともに、ロビーにも素敵なものがあり、サービス精神旺盛な係員の方が聴かせてくださった。

帰りには水戸駅に向かうまでタクシーも手配してくださった。ありがとうございました!

ご縁があったらまた足を運びたいホールのひとつになりました。