この記事は④まで続いています。えらっそうに書いているのですが、私自身本を見ながら書いたので、背伸びで分かりにくい説明になっているかと思います。嘘や突っ込みどころもあるかもしれません。もし何かお気づきの方がいらっしゃったら書きこんでください。

おととしに弾いたメンデルスゾーンの浮き雲。音を違えて譜読みしていたところはあるわ、二声になっているはずのところを一声のままで弾いていたりわと、出来ていないまま出来たつもりになっていたところが次々と発見され、やり直している状態だ。

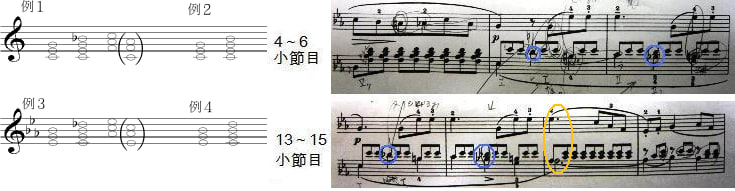

やり直した直後に音を間違えて読んでいることが発見された箇所が、写真の青丸で囲んだところ。上段の5、6小節目はレ、下段の13、14小節目はレ♭と違う音で弾かなければならないのだが、なんと上段の5、6小節目も下段の13、14小節目と同じくレ♭で弾いていたのだ。なんたる不覚。誤りに気付き直し始めた直後、新たに聴こえた♭のついていないレのはかない響きにとりつかれ、数回その部分を繰り返した。その繊細な響きを知らずに弾いてきたことに気づき、非常に損していたような気分になった。そして今度は13、14小節目にまで♭をぬかして弾く状態に陥ることも。

しかし浮き雲の調である変ホ長調の音階は

ミ♭・ファ・ソ・ラ♭・シ♭・ド・レ・ミ♭

レには♭がついていない。だから素直に考えたらレ♭で弾くよりもレで弾くほうが弾きやすいはずなのに、私はレ♭で弾いてしまっていた。なぜ最初の段階でレではなくてレ♭で間違えたのだろう。その理由を楽典の本を見ながら考えてみた。そしてその答えらしきものが見えてきたので、続きを書いていこうと思う。長、短のような私にとって難しい言葉が関わってくるのでうまく説明できるかどうか心もとないのだが。。。この部分だけに関してならできそうな気がしてきた。

おととしに弾いたメンデルスゾーンの浮き雲。音を違えて譜読みしていたところはあるわ、二声になっているはずのところを一声のままで弾いていたりわと、出来ていないまま出来たつもりになっていたところが次々と発見され、やり直している状態だ。

やり直した直後に音を間違えて読んでいることが発見された箇所が、写真の青丸で囲んだところ。上段の5、6小節目はレ、下段の13、14小節目はレ♭と違う音で弾かなければならないのだが、なんと上段の5、6小節目も下段の13、14小節目と同じくレ♭で弾いていたのだ。なんたる不覚。誤りに気付き直し始めた直後、新たに聴こえた♭のついていないレのはかない響きにとりつかれ、数回その部分を繰り返した。その繊細な響きを知らずに弾いてきたことに気づき、非常に損していたような気分になった。そして今度は13、14小節目にまで♭をぬかして弾く状態に陥ることも。

しかし浮き雲の調である変ホ長調の音階は

ミ♭・ファ・ソ・ラ♭・シ♭・ド・レ・ミ♭

レには♭がついていない。だから素直に考えたらレ♭で弾くよりもレで弾くほうが弾きやすいはずなのに、私はレ♭で弾いてしまっていた。なぜ最初の段階でレではなくてレ♭で間違えたのだろう。その理由を楽典の本を見ながら考えてみた。そしてその答えらしきものが見えてきたので、続きを書いていこうと思う。長、短のような私にとって難しい言葉が関わってくるのでうまく説明できるかどうか心もとないのだが。。。この部分だけに関してならできそうな気がしてきた。

)

)