ここでは2月の地球や太陽を含む太陽系に関するニュースを取り上げます。

最も注目すべきニュースは、スターダスト探査機(現在もNEXTミッションとして探査継続中ですが)が持ち帰ったヴィルト第2周期彗星からのサンプルの分析結果です。

また、小惑星同士の衝突直後と思われる天体や、冥王星の地表の変化等、ハッブル宇宙望遠鏡の最新観測結果にも注目です。

これら太陽系内小天体への関心が高まる中、日本の小惑星探査機「はやぶさ」も着実に地球帰還へ向かっています。

★2月のはやぶさの状況

今週のはやぶさ君

イオンエンジンによる軌道修正が繰り返され、2月末には地球から47万kmを通過する軌道にのりました。

★「かぐや」のデータから解明された月全球の地殻の厚さ分布

月全球の地殻の厚さ分布

月の詳細な地形データと、全球にわたる重力分布のデータから、初めて月全体の詳細な地殻の厚さの分布が解明されました。

★ヴィルト第2彗星は太陽系の内側で誕生

Comet Wild2 Contains Material From Inner Solar System

ヴィルト第2彗星等の短周期彗星の多くは太陽から遠く離れたエッジワース・カイパー・ベルトからやってきたものであり、太陽系誕生当時の状態がそのまま保存されているとよく言われています。

NASAの彗星探査機スターダストはヴィルト第2彗星に接近し、塵の一部を回収して地球に帰還しました。

その成分を調べたところ、放射性同位体Al-26のAl-27に対する含有比は0.00001未満であり、このことはCAI (Ca-Al-rich inclusion)と呼ばれる固体成分が形成された時期(太陽系誕生から170万年後)よりも後に形成された塵であることを示しています。

分析結果から、内部太陽系の高温環境下で形成された成分が、その後200万年以上の時間をかけて太陽系外縁部へと移動したことが分かりました。

★小惑星ジェディキに衛星発見

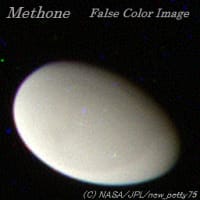

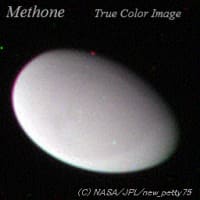

★エンセラダスのホットスポットを詳しく観測

Cassini Finds Plethora of Plumes, Hotspots at Enceladus

NASAの土星探査機カッシーニは、昨年11月21日に土星の衛星エンセラダスに接近し、活発な活動が続く南極地域を詳しく観測しました。

地表の温度をこれまでで最も高い解像度で観測し、最高180K(約-90℃)にも達するホットスポットが、「タイガーストライプ」と呼ばれる年代の新しい溝に沿って存在することが確認されました。

★原始的な化学的特徴を残す下部マントルの形成

Upside-down differentiation and generation of a 'primordial' lower mantle

マントルの一部は上昇して減圧されると融解してメルトとなり、希ガスやU、Th、K等の元素がメルト内に抽出され濃縮されます(液相濃集元素)。

メルトは地殻を形成するため、地殻には液相濃集元素が豊富に存在する一方、上部マントルには液相濃集元素が枯渇しています。

地球誕生から10億年の間に、全マントル対流によって深部で高密度の液体が生成されて結晶化し、下部マントルに沈み込んだことが示されました。

★地球の外核に二重の対流構造?

Zonal flow formation in the Earth’s core

地球の中心部にある核は内核と外核に分かれていますが、外核を構成する液体鉄の流れを数値シミュレーションした結果、上昇流と下降流からなる対流が見られる内側の層と、円筒形の西向きの帯状流が見られる外側の層とに分かれた構造が見いだされました。

このような対流によって生み出される強い磁場の影響下でも、この二重対流構造は安定して維持されることが分かりました。

★NASAが太陽観測衛星SDOの打ち上げに成功

NASA Successfully Launches a New Eye on the Sun

★地層から分かる火星の環境変化

Layers in a Mars Crater Record a History of Changes

NASAの火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターの観測によって、火星のゲイルクレーターの斜面に露出した地層が詳しく調べられました。

最も下の層には非常に湿潤な環境でしか生成されない粘土質の鉱物が見られ、その上には湿潤な環境で生成して水が蒸発するときに堆積する硫化物と粘土の混合物が見られ、最も上の層には水に関連しない鉱物が厚く積もっていました。

★赤外線観測衛星WISEが彗星を発見

WISE Spies a Comet with its Powerful Infrared Eye

WISEが赤外線観測によって、P/2010 B2 (WISE)彗星を発見しました。

★冥王星の季節変化

New Hubble Maps of Pluto Show Surface Changes

NASAのハッブル宇宙望遠鏡による2002~2003年の観測によって、冥王星表面の模様が1994年時から大きく変化していたことがわかりました。

特に2000年から2002年までの2年間で大きく変化し、全体的に赤みが増し、北半球がより明るくなりました。

こうした変化は、夏を迎えた北半球で昇華した物質が南半球で凝結する等の季節変化によると考えられます。

地上の望遠鏡での観測によって1998年から2002年までの間に、冥王星の大気の量は倍増したことが分かっており、これも窒素の固体が表面温度の上昇によって昇華したためと考えられます。

★小惑星同士の衝突を撮影か

Suspected Asteroid Collision Leaves Odd X-Pattern of Trailing Debris

今年1月に発見された彗星様天体P/2010 A2をNASAのハッブル宇宙望遠鏡が撮影しました。

その結果、通常の彗星とは全く異なり、塵のハローよりも核が大きく、直径140mでした。

X字状の塵からなる構造が見られ、小惑星同士が衝突して塵が発生したと考えられます。

これらの塵は太陽光の圧力によって長い尾を形成しています。

こうした小惑星同士の衝突は小惑星帯では比較的頻繁に起こっていると思われますが、実際に観測されたのは初めてです。

最も注目すべきニュースは、スターダスト探査機(現在もNEXTミッションとして探査継続中ですが)が持ち帰ったヴィルト第2周期彗星からのサンプルの分析結果です。

また、小惑星同士の衝突直後と思われる天体や、冥王星の地表の変化等、ハッブル宇宙望遠鏡の最新観測結果にも注目です。

これら太陽系内小天体への関心が高まる中、日本の小惑星探査機「はやぶさ」も着実に地球帰還へ向かっています。

★2月のはやぶさの状況

今週のはやぶさ君

イオンエンジンによる軌道修正が繰り返され、2月末には地球から47万kmを通過する軌道にのりました。

★「かぐや」のデータから解明された月全球の地殻の厚さ分布

月全球の地殻の厚さ分布

月の詳細な地形データと、全球にわたる重力分布のデータから、初めて月全体の詳細な地殻の厚さの分布が解明されました。

★ヴィルト第2彗星は太陽系の内側で誕生

Comet Wild2 Contains Material From Inner Solar System

ヴィルト第2彗星等の短周期彗星の多くは太陽から遠く離れたエッジワース・カイパー・ベルトからやってきたものであり、太陽系誕生当時の状態がそのまま保存されているとよく言われています。

NASAの彗星探査機スターダストはヴィルト第2彗星に接近し、塵の一部を回収して地球に帰還しました。

その成分を調べたところ、放射性同位体Al-26のAl-27に対する含有比は0.00001未満であり、このことはCAI (Ca-Al-rich inclusion)と呼ばれる固体成分が形成された時期(太陽系誕生から170万年後)よりも後に形成された塵であることを示しています。

分析結果から、内部太陽系の高温環境下で形成された成分が、その後200万年以上の時間をかけて太陽系外縁部へと移動したことが分かりました。

★小惑星ジェディキに衛星発見

★エンセラダスのホットスポットを詳しく観測

Cassini Finds Plethora of Plumes, Hotspots at Enceladus

NASAの土星探査機カッシーニは、昨年11月21日に土星の衛星エンセラダスに接近し、活発な活動が続く南極地域を詳しく観測しました。

地表の温度をこれまでで最も高い解像度で観測し、最高180K(約-90℃)にも達するホットスポットが、「タイガーストライプ」と呼ばれる年代の新しい溝に沿って存在することが確認されました。

★原始的な化学的特徴を残す下部マントルの形成

Upside-down differentiation and generation of a 'primordial' lower mantle

マントルの一部は上昇して減圧されると融解してメルトとなり、希ガスやU、Th、K等の元素がメルト内に抽出され濃縮されます(液相濃集元素)。

メルトは地殻を形成するため、地殻には液相濃集元素が豊富に存在する一方、上部マントルには液相濃集元素が枯渇しています。

地球誕生から10億年の間に、全マントル対流によって深部で高密度の液体が生成されて結晶化し、下部マントルに沈み込んだことが示されました。

★地球の外核に二重の対流構造?

Zonal flow formation in the Earth’s core

地球の中心部にある核は内核と外核に分かれていますが、外核を構成する液体鉄の流れを数値シミュレーションした結果、上昇流と下降流からなる対流が見られる内側の層と、円筒形の西向きの帯状流が見られる外側の層とに分かれた構造が見いだされました。

このような対流によって生み出される強い磁場の影響下でも、この二重対流構造は安定して維持されることが分かりました。

★NASAが太陽観測衛星SDOの打ち上げに成功

NASA Successfully Launches a New Eye on the Sun

★地層から分かる火星の環境変化

Layers in a Mars Crater Record a History of Changes

NASAの火星探査機マーズ・リコネッサンス・オービターの観測によって、火星のゲイルクレーターの斜面に露出した地層が詳しく調べられました。

最も下の層には非常に湿潤な環境でしか生成されない粘土質の鉱物が見られ、その上には湿潤な環境で生成して水が蒸発するときに堆積する硫化物と粘土の混合物が見られ、最も上の層には水に関連しない鉱物が厚く積もっていました。

★赤外線観測衛星WISEが彗星を発見

WISE Spies a Comet with its Powerful Infrared Eye

WISEが赤外線観測によって、P/2010 B2 (WISE)彗星を発見しました。

★冥王星の季節変化

New Hubble Maps of Pluto Show Surface Changes

NASAのハッブル宇宙望遠鏡による2002~2003年の観測によって、冥王星表面の模様が1994年時から大きく変化していたことがわかりました。

特に2000年から2002年までの2年間で大きく変化し、全体的に赤みが増し、北半球がより明るくなりました。

こうした変化は、夏を迎えた北半球で昇華した物質が南半球で凝結する等の季節変化によると考えられます。

地上の望遠鏡での観測によって1998年から2002年までの間に、冥王星の大気の量は倍増したことが分かっており、これも窒素の固体が表面温度の上昇によって昇華したためと考えられます。

★小惑星同士の衝突を撮影か

Suspected Asteroid Collision Leaves Odd X-Pattern of Trailing Debris

今年1月に発見された彗星様天体P/2010 A2をNASAのハッブル宇宙望遠鏡が撮影しました。

その結果、通常の彗星とは全く異なり、塵のハローよりも核が大きく、直径140mでした。

X字状の塵からなる構造が見られ、小惑星同士が衝突して塵が発生したと考えられます。

これらの塵は太陽光の圧力によって長い尾を形成しています。

こうした小惑星同士の衝突は小惑星帯では比較的頻繁に起こっていると思われますが、実際に観測されたのは初めてです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます