■マーケット

NYダウは高値更新

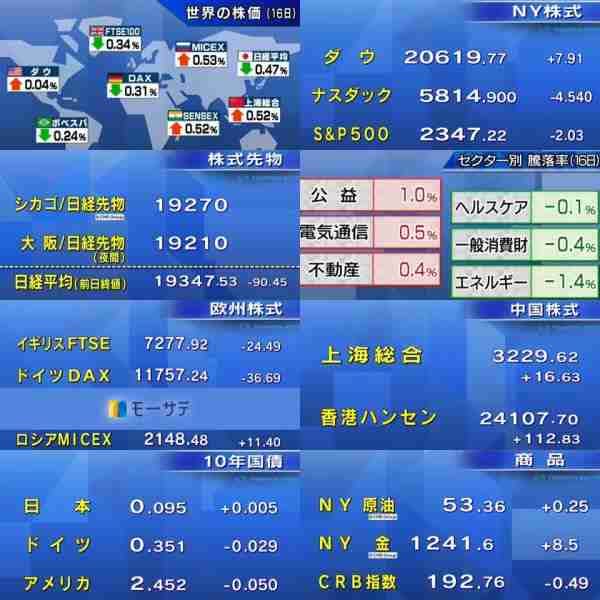

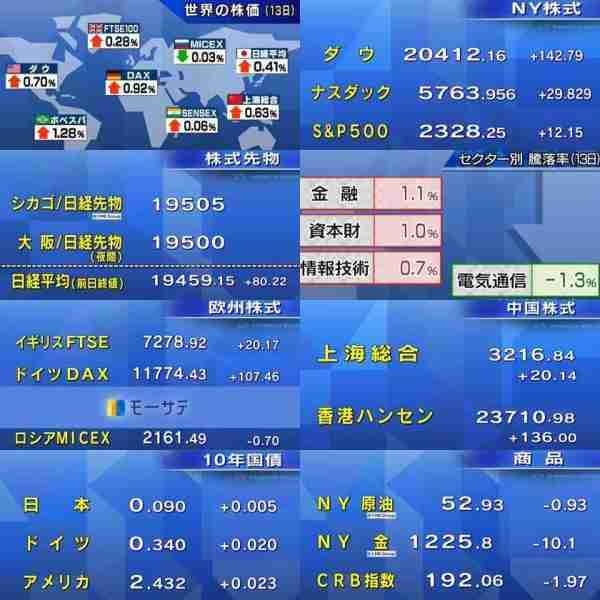

アメリカ株は3指数が高値更新を続けています。連日の上昇で、さすがに買い疲れも見られるようで、株価は一服。それでも小幅安のもみ合いで、先行きへの期待は依然強いようです。決算も終わりに近づく中、今の相場の牽引役は財政と金融の両政策への期待。トランプ政権の大型減税はもちろん、3月利上げの可能性の高まりも、経済が堅調な証拠と捉えれば、株価にはプラスのはずです。フィラデルフィア連銀景気指数が歴史的な高水準、雇用や住宅関連も底堅い内容だったものの、さすがに連日の高値更新の後とあっては、きょうの下げは自然な動きとみる向きも多いようです。ニューヨークの株価終値です。ダウは連日の高値更新6日続伸7ドル高、2万619ドル。ナスダックは8日ぶりの反落4ポイント下落、5,814。S&P500も8日ぶりの反落2ポイントマイナスの2,347でした。

アメリカ株は3指数が高値更新を続けています。連日の上昇で、さすがに買い疲れも見られるようで、株価は一服。それでも小幅安のもみ合いで、先行きへの期待は依然強いようです。決算も終わりに近づく中、今の相場の牽引役は財政と金融の両政策への期待。トランプ政権の大型減税はもちろん、3月利上げの可能性の高まりも、経済が堅調な証拠と捉えれば、株価にはプラスのはずです。フィラデルフィア連銀景気指数が歴史的な高水準、雇用や住宅関連も底堅い内容だったものの、さすがに連日の高値更新の後とあっては、きょうの下げは自然な動きとみる向きも多いようです。ニューヨークの株価終値です。ダウは連日の高値更新6日続伸7ドル高、2万619ドル。ナスダックは8日ぶりの反落4ポイント下落、5,814。S&P500も8日ぶりの反落2ポイントマイナスの2,347でした。

【NY証券取引所中継】フィラデルフィア連銀指数を分析

解説は岡三証券NYの高野一真氏

--さすがに一服感が漂ってますね。

そうですね。朝方発表されました経済指標は市場予想を上回ったんですけれども、前日まで連日高値更新となっておりましたので、本日は利益確定売りが広がりまして、主要3指数はおおむねマイナス圏での推移となっております。

--さてニュースでお伝えしましたフィラデルフィア連銀の製造業景気指数は、かなりいい内容でしたね。

はい、全体を押し上げたのは新規受注で、コチラはおよそ30年ぶりの高水準となりまして、また出荷も強い内容となりました。雇用者数は前月からやや低下したものの、週平均集合時間が大きく伸びまして、今後、企業が雇用を増加させるサインだと考えることができそうです。

(フリップ1:フィラデルフィア連銀製造業景気指数(前月比))

(フリップ1:フィラデルフィア連銀製造業景気指数(前月比))新規受注↑12.0(約30年ぶりの高水準)、出荷↑8.1

雇用者数↓1.7、週平均就業時間↑6.8

--これはアメリカ経済全体へのインパクトはどう考えたらいいんですか。

はい、コチラの指数がカバーしているのは、ニュージャージー州南部やデラウエア州、それからペンシルベニア州東部となっておりまして、アメリカ経済全体から見ると、ほんの一部となります。

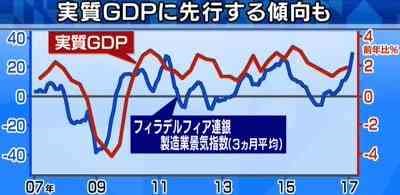

(フリップ2:実質GDPに先行する傾向も)

(フリップ2:実質GDPに先行する傾向も)ただコチラのグラフにありますように、実質GDPに先行する傾向があります。ブレの大きい指数なので、今回の結果だけで過度な期待は禁物だとは思いますけれども、来月以降も改善が続くようであれば、今後のアメリカ経済のさらなる拡大につながっていくと思います。

【NY証券取引所中継】AIが後押し!? ストリーミング業界

解説は岡三証券NYの高野一真氏

解説は岡三証券NYの高野一真氏

--引けにかけて下げ幅縮小しましたね。

そうですね。朝方発表されました経済指標は市場予想を上回ったんですけれども、前日まで連日高値更新となっておりましたので、本日は利益確定売りが広がりまして、主要3指数はおおむねマイナス圏での推移となりました。

--さてアメリカではストリーミングで音楽を楽しむ人が着実に増えているようですね。

--さてアメリカではストリーミングで音楽を楽しむ人が着実に増えているようですね。(フリップ1:有料ストリーミング売上高は2倍以上)

はい、アメリカでの2016年上期の売り上げを見てみますと、CDやダウンロードでの購入は大きく減少している一方で、有料ストリーミングサービスは前年比で2倍以上に増加しております。

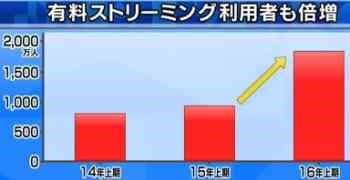

(フリップ2:有料ストリーミング利用者も倍増)

利用者数も2016年上期で1800万人とこちらも前年から倍増となっています。

--本当ですね。これは企業業績にもインパクトがありますよね。

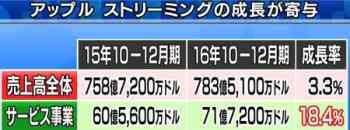

(フリップ3:アップル、ストリーミングの成長が寄与)

はい、決算発表後から株価の堅調な推移が続いているアップルですけれども、16年10-12月期の全体の売り上げは前年比3%の増加にとどまった一方で、サービス事業は20%近く増加しております。内訳は開示されていないものの、ストリーミングサービスのアップルミュージックの成長も寄与したものと見られております。

はい、決算発表後から株価の堅調な推移が続いているアップルですけれども、16年10-12月期の全体の売り上げは前年比3%の増加にとどまった一方で、サービス事業は20%近く増加しております。内訳は開示されていないものの、ストリーミングサービスのアップルミュージックの成長も寄与したものと見られております。--それでこのストリーミングの成長はまだ続きそうですか。

はい、今後はアマゾンのエコーに代表されるような人工知能を使った音声認識機能のついたスピーカーがカギを握ると予想しております。エコーは話しかけることで様々な情報をやりとりできるスピーカーで、声で曲名を伝えるとその曲が流れてきます。アマゾンのジェフ・ベゾスCEOもエコーを通じて音楽を聴く機会が爆発的に増加すると予想しています。実は私もエコーを利用しているんですけれども、使い方はとても簡単で、エコーのおかげで、今まで聴くこともなかった洋楽を聴く機会が増えております。人工知能スピーカーが音楽市場の活性化を後押しするのではないかと考えております。

【為替見通し】注目は「3月利上げの可能性は?」

解説は三井住友信託銀行NYの海崎康宏氏

解説は三井住友信託銀行NYの海崎康宏氏

--ドル高円安がジワジワと進んでいますが、NY市場を振り返っていかがでしょうか。

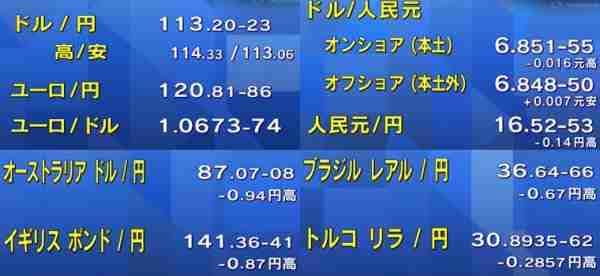

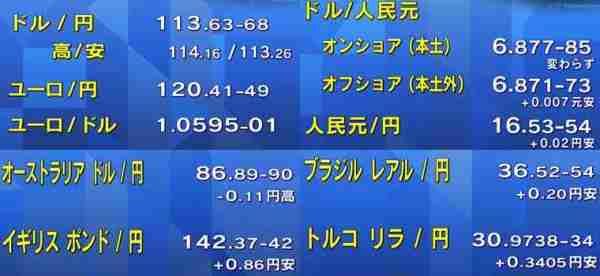

前日からの流れが継続し、ドルは上値が重い状況が続いています。アメリカ株価下落や金利低下を受けて、一時ドル売りが強まり、ドル円は113円台前半まで下落しました。

--今日の予想レンジは、112.80~113.90円です。

アメリカは今週末に3連休を控えており、今日は短期的なポジション調整主体の動きになると思われます。特にアメリカ株は今週、上昇基調を強めましたので、調整による米国株価下落、米金利低下でドル安円高の流れに注意しています。

--注目は「アメリカの3月利上げの可能性は?」です。

(フリップ:米利上げ観測高まる)

(フリップ:米利上げ観測高まる)市場は今のところ6月の利上げがメインシナリオとなっていますが、今週のイエレン議長の議会証言を受けて、FF先物金利が上昇し、3月の利上げ可能性も若干高まりました。ここにきて景気過熱を待ちすぎるリスクや、実際に過熱を招くリスク、についての言及がイエレン議長をはじめ、他のFRB高官からも見受けられ、3月の可能性もは維持できないと考えています。ドル円は利上げ観測の強まりによる米金利上昇を背景に、底堅い動きが続くと思います。ただ足下はトランプ政権による税制改革案の発表や、今月28日の大統領議会演説など不透明感も残り、上値の重い状況が続きそうです。

【日本株見通し】注目は「トランプ成長戦略」への期待

解説は三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘氏

--今日の予想レンジは、19100円~19300円です。

ちょっと為替が円高に振れているのが玉に瑕ですよね。週末よいうこともあって、やや利食いが勝る可能性があるんですが、お昼になるとまた日銀が買ってくれるかもしれない。それが注目ポイントになると思いますね。

--注目ポイントは「トランプ成長戦略への期待」です。

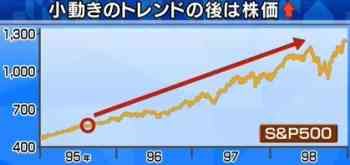

(フリップ:新任大統領就任後は相場堅調(ダウ))

これは論より証拠で、見ていただくと、新任大統領で、80年代のブッシュ(父)以降のNYダウの動きを見ていただきたいんですけど、ほとんど堅調なんですよ。唯一ブッシュ(息子)だけがITバブル崩壊の直後、2001年就任ですので、そして同時多発テロ(9.11)の影響があったということで、非常に特殊な場合だけが冴えなかった。ところがほかの人たちは非常に強い展開だ。つまり新任大統領の政策に対する期待感というのが、まけっと事態に非常にポジティブに捉えられるということですね。そしてこれを見ていただくと、トランプさんは去年の11月と12月は完全に期待相場だったんですが、そのあと1ヶ月半ぐらいずっと揉んでたんですよね。そしてここで今また一段上がってきているのは何かということになると、これは驚くべき減税政策ということを言いました。つまり単なる選挙公約から、具現化してきたということを評価して、2段あげに入ってきている。ですから私はアメリカは、過去のパターンを見てもそうなんですけど、非常に強い動きがまだ続くというふうに見たほうがいいと思いますね。

これは論より証拠で、見ていただくと、新任大統領で、80年代のブッシュ(父)以降のNYダウの動きを見ていただきたいんですけど、ほとんど堅調なんですよ。唯一ブッシュ(息子)だけがITバブル崩壊の直後、2001年就任ですので、そして同時多発テロ(9.11)の影響があったということで、非常に特殊な場合だけが冴えなかった。ところがほかの人たちは非常に強い展開だ。つまり新任大統領の政策に対する期待感というのが、まけっと事態に非常にポジティブに捉えられるということですね。そしてこれを見ていただくと、トランプさんは去年の11月と12月は完全に期待相場だったんですが、そのあと1ヶ月半ぐらいずっと揉んでたんですよね。そしてここで今また一段上がってきているのは何かということになると、これは驚くべき減税政策ということを言いました。つまり単なる選挙公約から、具現化してきたということを評価して、2段あげに入ってきている。ですから私はアメリカは、過去のパターンを見てもそうなんですけど、非常に強い動きがまだ続くというふうに見たほうがいいと思いますね。--若干過去の例に比べて強く上がり過ぎていて、息切れしないかなという気もしますが・・・。

それは春以降に現実に直面してきたときには、可能性はあるかもしれません。逆に言うと春まではまだ全然大丈夫だと・・・。たるむ局面があれば拾っていけばいいと思うんですね。ただ問題は日本株が、アメリカの勢いの良さに比べると、どうも19500円ぐらいになるとモタモタモタという感じになっている。これは先ほど申し上げた貿易摩擦の問題、それが円高に作用するというのはあるんですけども、いずれこれも消化されていく可能性が高い。なぜなら、今の売り手の国内の機関投資家は3月10日前後になると、もう決算で全然動かなくなる。売り物がかすれてくるので、私は春に向けては上昇していくと思う。たるんだところは買いでいいと思います。

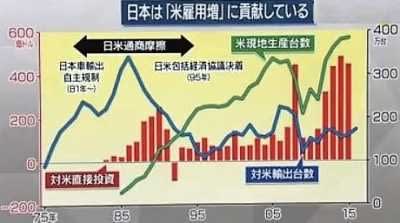

■【プロの眼】政治銘柄となった自動車株

アメリカの対日本の貿易赤字額はマイナス689億ドル。その内、自動車による赤字が526億ドルで76%に達している。この状況から、米国が日本に何らかの改善策を求めてくるのは必至の情勢。確かに日本は「現地生産・現地販売」の比率を高めているが、米国向け自動車輸出が巨額の貿易赤字を招いていることは事実であり、1981年レーガン政権当時の「対米輸出自主規制」を迫られる可能性は否定できない。アメリカの貿易赤字が今後のマーケットの焦点になってくるだろう。解説は三菱UFJモルガン・スタンダー証券の藤戸則弘氏。

--テーマは「政治銘柄となった自動車株」。これはもちろんアメリカの貿易赤字、マーケットの焦点。

アメリカの対日本の貿易赤字額はマイナス689億ドル。その内、自動車による赤字が526億ドルで76%に達している。この状況から、米国が日本に何らかの改善策を求めてくるのは必至の情勢。確かに日本は「現地生産・現地販売」の比率を高めているが、米国向け自動車輸出が巨額の貿易赤字を招いていることは事実であり、1981年レーガン政権当時の「対米輸出自主規制」を迫られる可能性は否定できない。アメリカの貿易赤字が今後のマーケットの焦点になってくるだろう。解説は三菱UFJモルガン・スタンダー証券の藤戸則弘氏。

--テーマは「政治銘柄となった自動車株」。これはもちろんアメリカの貿易赤字、マーケットの焦点。

(フリップ1:米国貿易赤字で批判の的に:青色のグラフ)

(フリップ1:米国貿易赤字で批判の的に:青色のグラフ)「ちょうど去年の貿易統計が出たばっかりということもあるんですけど、そこでまず見ていただきたいのが、アメリカに貿易赤字をもたらしている国別、これは財貨ベースの貿易赤字(青色の棒グラフ)なんですけど、見ていただきますと、中国が7500億ドルの半分弱を占めているわけですね。そして2番目に日本(689億ドル)になりました。そしてドイツ、メキシコと続くんですが、この4ヵ国を見ていただけると、全部トランプさんがやり玉に挙げている国ばっかりなんです。(中国には)45%の関税をかけるとか、メキシコも35%とか、言われているんですけれども、これが彼の頭にインプットされているということだと思うんです。」

(フリップ1:米国貿易赤字で批判の的に:赤色のグラフ)

「さらに内訳を見ていくと、赤い部分が自動車による赤字ということなんですね。メキシコなんかを見ていただくと、全体の貿易赤字以上に多いんですね。だからメキシコはほかのものをアメリカから輸入しているということになるわけです。問題の日本を見ていただくと、689億ドルのうち、526億ドルが自動車関連ということになると、8割弱が自動車によってもたらされている。ということは対米のこれだけの黒字を貯め込んで、アメリカの赤字をもたらしている要因は、自動車輸出だということにどうしてもなってしまう。」

--そうですね。中国は(自動車輸出が)少ないですから、コチラ(日本)のほうが目立ってしまう。

「それが矢面に立ってしまうということなんですね。」

--ただ藤戸さん、日本にも言い分はありますよね。

(フリップ2:日本は「米国雇用増」に貢献している)

「ええ、日本のほうは、コチラを見ていただきたいんですけれども、対米自動車輸出というのは、80年代から貿易摩擦の問題が大きくなってました。そこで日本企業は何をやったかというと、現地生産だということで、現地で売る物は全部現地で作っていこうとしてきた。見ていただくと、これ(緑色のグラフ)はウナギ登りなんですね。実は輸出台数(青色のグラフ)自体はピークが86年の344万台ということなんですが、実際、去年どうなったのかというと、170万台なんですよ。つまり半減しているんですね。すごい努力をして、しかも当然現地に工場を作る、ディーラー網を作るということですから、対米の直接投資がものすごく増えている。雇用に関しても、この自動車業界全体、ディーラーも含めて、2015年のデータで46万人の雇用なんです。まさに貢献しているわけですね。これが日本側の言い分なんですが、じゃあ貿易赤字の問題が消えてなくなるのかというと、そうではない。それでここを見ていただきますと、80年代、81年1月20日がレーガン大統領の就任なんですけども、そこからわずか3ヵ月で、日本は対米輸出の自主規制というのを強いられます。上限が168万だということになりまして、今回おそらくアメリカが要求するのは、さらに現地生産台の比率を上げろ、これはあるけど、すぐにはできません。もう1つは、80年代にもやったんですが、アメリカの自動車の輸入策を採れと、実は官公庁でアメリカ車を使っていた時があったんですけどね。ただ金額としては大したことは無い。結局、レーガン政権と同じように、私は輸出の自主規制に追い込まれる可能性もありうる。4月にペンス副大統領と麻生副総理の包括的な協議が始まるということになってますけども、大きなテーマの一つが自動車ということにならざるをえないということですね。」

「ええ、日本のほうは、コチラを見ていただきたいんですけれども、対米自動車輸出というのは、80年代から貿易摩擦の問題が大きくなってました。そこで日本企業は何をやったかというと、現地生産だということで、現地で売る物は全部現地で作っていこうとしてきた。見ていただくと、これ(緑色のグラフ)はウナギ登りなんですね。実は輸出台数(青色のグラフ)自体はピークが86年の344万台ということなんですが、実際、去年どうなったのかというと、170万台なんですよ。つまり半減しているんですね。すごい努力をして、しかも当然現地に工場を作る、ディーラー網を作るということですから、対米の直接投資がものすごく増えている。雇用に関しても、この自動車業界全体、ディーラーも含めて、2015年のデータで46万人の雇用なんです。まさに貢献しているわけですね。これが日本側の言い分なんですが、じゃあ貿易赤字の問題が消えてなくなるのかというと、そうではない。それでここを見ていただきますと、80年代、81年1月20日がレーガン大統領の就任なんですけども、そこからわずか3ヵ月で、日本は対米輸出の自主規制というのを強いられます。上限が168万だということになりまして、今回おそらくアメリカが要求するのは、さらに現地生産台の比率を上げろ、これはあるけど、すぐにはできません。もう1つは、80年代にもやったんですが、アメリカの自動車の輸入策を採れと、実は官公庁でアメリカ車を使っていた時があったんですけどね。ただ金額としては大したことは無い。結局、レーガン政権と同じように、私は輸出の自主規制に追い込まれる可能性もありうる。4月にペンス副大統領と麻生副総理の包括的な協議が始まるということになってますけども、大きなテーマの一つが自動車ということにならざるをえないということですね。」--そういった動きというのは、いま株式市場は織り込みつつあるわけですね。

「そうですね。ですから一番の問題は、アメリカ国内にどれだけ工場を持って、それで販売しているかということになるわけですね。自動車各社の株価を見ていると、一番強いのは実はホンダなんですよ。ホンダはまるで自動車株じゃないような動きをしている。これは何故かというと、アメリカで現地生産、販売をする比率が一番高いということなんですね。逆に一番厳しいのがマツダで、アメリカの自動車工場はゼロなんです。メキシコで作って、20万台ぐらいそれを輸出しているですが、国境税の問題も出てくるということですね。この辺りまでマーケットは完全に見始めているということになると思いますので、ファンダメンタル事情に政治的な駆け引き、交渉が自動車株のポイントになるというふうに思います。」

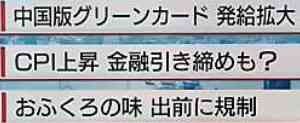

■【中国NOWCAST】

今回の中国ウォッチャーはDZHフィナンシャルリサーチの池ヶ谷典志さんです。今週のピックアップトピックスは「中国版グリーンカード発給拡大」「CPI上昇金融引き締めも?」「おふくろの味出前に規制」の3本です。中国が去年発給した永住権は前の年に比べて2.6倍となりました。アメリカの保護主義的な政策をチャンスと捉え、今後開放政策に拍車をかけると解説します。

《解説:DZHフィナンシャルリサーチ/池ヶ谷典志氏》

(フリップ:中国NOWCAST)

(フリップ:中国NOWCAST)(1) 中国版グリーンカード発給拡大

(2) CPI上昇、金融引締めも?

(3) おふくろの味、出前に規制

(2) CPI上昇、金融引締めも?

(3) おふくろの味、出前に規制

(1) 中国版グリーンカード発給拡大

去年、中国政府が発給した永住権(グリーンカード)は、1576人(前年比2.6倍)となった。資本規制や人件費高騰で海外からの対中投資が縮小しているため、中国政府は多額の投資や雇用を生み出す人材を呼び寄せ、景気活性化につなげたい狙いがある。

池ヶ谷さんは、アメリカの保護主義的な政策が、中国の開放政策に拍車をかけているという。

《DZHフィナンシャルリサーチ/池ヶ谷典志氏》

「アメリカのトランプ大統領が移民に対して厳しい姿勢をとっていますので、中国は逆にこれをチャンスとして捉えて、海外の優秀な人材を積極的に引き込もうという意図があるんだと思います。先のダボス会議でも習近平国家主席がグローバル化を推進していくということを力強く宣言しましたけれども、そういった流れの中で、海外の開放を進めていくという流れはあると思います。その中で世界のリーダーを目指していくといった大きな目的があるんだと思います。」

「アメリカのトランプ大統領が移民に対して厳しい姿勢をとっていますので、中国は逆にこれをチャンスとして捉えて、海外の優秀な人材を積極的に引き込もうという意図があるんだと思います。先のダボス会議でも習近平国家主席がグローバル化を推進していくということを力強く宣言しましたけれども、そういった流れの中で、海外の開放を進めていくという流れはあると思います。その中で世界のリーダーを目指していくといった大きな目的があるんだと思います。」

(2) CPI上昇、金融引締めも?

中国国家統計局が発表した1月の消費者物価指数は1年前に比べ2.5%の上昇で2年8ヶ月ぶりの高い水準となった。内訳をみると、春節を前に、食品や旅行商品が値上がりをしたことに加え、燃料価格が16.5%と大幅に上昇した

中国国家統計局が発表した1月の消費者物価指数は1年前に比べ2.5%の上昇で2年8ヶ月ぶりの高い水準となった。内訳をみると、春節を前に、食品や旅行商品が値上がりをしたことに加え、燃料価格が16.5%と大幅に上昇した

《1月消費者物価指数》

《1月消費者物価指数》食品は↑2.7%、旅行↑9.9%、燃料↑16.5%

去年から鉄や石炭などの原料価格が上がっていることで、中国政府が設ける上昇率3%の許容範囲に近づいている。池ヶ谷さんは、「国内ではインフレ抑制のため、さらなる金融引き締め議論が浮上している。2月のCPIの結果を注視したい。」、としている。

(3) おふくろの味、出前に規制

中国では、いま一般の主婦などが作った料理を、インターネットを通じて注文し、出前のように届けてもらうサービスが流行している。中国国内のネットを通じた出前は、去年2億円が利用し、前年を80%上回っている。そのけん引役の一つが個人が作った料理のシェアサービスである。料理シェアのサイトでは、主婦など個人が投降した料理が一覧で表示され、客は1品30元程度(約500円)で味わえる。手頃な値段が受け、このサイトの利用者は100万人以上、料理は提供する個人宅から客へ運営会社が運ぶという仕組みである。ただ料理を提供する個人宅は、飲食店のように営業許可を取っていないため、衛生管理の面で問題が指摘されていた。そこで中国当局は料理のデリバリーに対する規制を発表、料理提供者に対し、実店舗を構えることに加え、食品経営許可証の取得を定めるとしている。これを破れば最低5万元(約83万円)の罰金を課す。こうした規制強化に政府が乗り出した背景には、拡大するシェアリングビジネスを国として新たな成長源にした狙いがあるという。

中国では、いま一般の主婦などが作った料理を、インターネットを通じて注文し、出前のように届けてもらうサービスが流行している。中国国内のネットを通じた出前は、去年2億円が利用し、前年を80%上回っている。そのけん引役の一つが個人が作った料理のシェアサービスである。料理シェアのサイトでは、主婦など個人が投降した料理が一覧で表示され、客は1品30元程度(約500円)で味わえる。手頃な値段が受け、このサイトの利用者は100万人以上、料理は提供する個人宅から客へ運営会社が運ぶという仕組みである。ただ料理を提供する個人宅は、飲食店のように営業許可を取っていないため、衛生管理の面で問題が指摘されていた。そこで中国当局は料理のデリバリーに対する規制を発表、料理提供者に対し、実店舗を構えることに加え、食品経営許可証の取得を定めるとしている。これを破れば最低5万元(約83万円)の罰金を課す。こうした規制強化に政府が乗り出した背景には、拡大するシェアリングビジネスを国として新たな成長源にした狙いがあるという。

《DZHフィナンシャルリサーチ/池ヶ谷典志氏》

「シェアリングというビジネスは発想次第で民泊やライドシェアなど、国内だけでなく海外シェアも奪っていける、大きな可能性を秘めた分野ですので、中国政府も昨年の全人代の活動報告の中で、このシェアリングビジネス、シェアリング・エコノミーを支援していくということを打ち出しています。ですので中国政府としては、今後、こういった新たなビジネスを生んでいく環境を整えていくということが重要になってくるんだと思います。」

・ 「シェアリング・エコノミー」について

--シェアリングビジネスは市場規模が32兆円に上るという試算もあり、中国の力の入れようというのが伺えます。このシェアリング・エコノミーというのも世界的に拡大していく方向なんでしょうか。

《三菱UFJモルガンスタンレー証券/藤戸則弘氏》

「大きなトレンドですよね。ですから自動車のシェアリングのウーバーなんかが世界でも展開しているわけですけど、中国では民族資本のほうが優位ということで、ウーバーは結局撤退することになってしまったんですけどね。翻ってみて、日本でも結局、規制を緩めるかどうか、日本でごく一部の地域で試験的にやっているだけですからね。そういう流れからいくと、アベノミクスの旧3本の矢、規制緩和というのがあったんですが、実はこのシェアリングビジネスを日本でもどんどん認めるかどうか、これが非常に大きなポイントになってきているなと思いますね。」

「大きなトレンドですよね。ですから自動車のシェアリングのウーバーなんかが世界でも展開しているわけですけど、中国では民族資本のほうが優位ということで、ウーバーは結局撤退することになってしまったんですけどね。翻ってみて、日本でも結局、規制を緩めるかどうか、日本でごく一部の地域で試験的にやっているだけですからね。そういう流れからいくと、アベノミクスの旧3本の矢、規制緩和というのがあったんですが、実はこのシェアリングビジネスを日本でもどんどん認めるかどうか、これが非常に大きなポイントになってきているなと思いますね。」

■日経朝特急

保育所新設、企業が主導

日本生命保険とニチイ学館が共同で保育事業を展開する。来年春までに保育所を全国で約100か所新設し、1800人程度の児童を受け入れる。保育所の利用率は上がっているが、待機児童は依然高水準である。今回、

国が民間の力も借りて保育サービスを提供する企業主導型保育事業で、運営会社と事業会社が組んで大規模に展開するのは初めてとなる。一部で同じような取り組みが出てきていて、2万人超とされる待機児童の解消に一歩近づく。

日本生命保険とニチイ学館が共同で保育事業を展開する。来年春までに保育所を全国で約100か所新設し、1800人程度の児童を受け入れる。保育所の利用率は上がっているが、待機児童は依然高水準である。今回、

国が民間の力も借りて保育サービスを提供する企業主導型保育事業で、運営会社と事業会社が組んで大規模に展開するのは初めてとなる。一部で同じような取り組みが出てきていて、2万人超とされる待機児童の解消に一歩近づく。

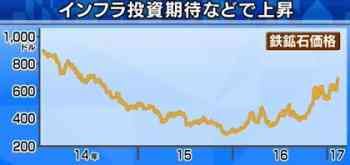

鉄鉱石、急騰

製鉄の主な原料の鉄鉱石の国際スポット価格が急騰している。指標となるオーストラリア産は1トン90ドルを超え、今年初めに比べ2割高、この1年で2倍になった。中国の不動産開発が堅調なことや公共投資案件も多く、中国の輸入が急増。日本の製鐵大手が輸入する鉄鉱石価格も上昇し、各社の収益に影響が出始めている。中国では個人の投資マネーが鋼材や鉄鉱石の先物市場に流入し、価格を実態より押し上げている面も強く、鋼材高で中国の非効率な製鉄所が増産に走れば再び供給過剰に陥る懸念もくすぶる。

製鉄の主な原料の鉄鉱石の国際スポット価格が急騰している。指標となるオーストラリア産は1トン90ドルを超え、今年初めに比べ2割高、この1年で2倍になった。中国の不動産開発が堅調なことや公共投資案件も多く、中国の輸入が急増。日本の製鐵大手が輸入する鉄鉱石価格も上昇し、各社の収益に影響が出始めている。中国では個人の投資マネーが鋼材や鉄鉱石の先物市場に流入し、価格を実態より押し上げている面も強く、鋼材高で中国の非効率な製鉄所が増産に走れば再び供給過剰に陥る懸念もくすぶる。

短期国債、利回り上昇

短期国債の利回りが上昇している。3ヵ月ものの入札では、最高落札利回りが昨年末から上昇に転じている。世界的な国債利回りの上昇で、海外投資家の円調達コストが上がっていて、短期国債の需要が後退した。日銀が短期国債の保有残高を徐々に減らしていることも需給の緩和につながっているとしている。

短期国債の利回りが上昇している。3ヵ月ものの入札では、最高落札利回りが昨年末から上昇に転じている。世界的な国債利回りの上昇で、海外投資家の円調達コストが上がっていて、短期国債の需要が後退した。日銀が短期国債の保有残高を徐々に減らしていることも需給の緩和につながっているとしている。

■日刊モーサテジャーナル

米チキンタックス復活でトヨタなどに大打撃(ウォールストリートジャーナル)

NAFTA北米自由貿易協定が骨抜きにされたら、メキシコから輸入されるピックアップトラックに対して、「チキンタックス」と呼ばれる関税が復活するかもしれない、と報じている。1963年からおよそ30年に渡り実際にあったもので、ドイツなどがアメリカ産の鶏肉に関税をかけたことへの報復として、主にドイツのVW(フォルクスワーゲン)を標的にした25%の関税のことである。アメリカ国外での生産の全てのピックアップトラックが対象だった。記事は、「1992年に成立したNAFTAによって効力を失っていたチキンタックスが復活することで、メキシコでピックアップトラックを生産するトヨタ、フィアットクライスラー、GMゼネラルモーターズなどに大きな打撃になるのではないか」、と伝えている。記事によると、去年のアメリカにおけるピックアップトラックの販売台数は270万台で、そのうち4分の1ほどがメキシコからの輸入である。トヨタは「関税をかけられたら、どのメーカーもそれを吸収しきれず、結局、消費者が負担することになるだろう」、と話しているという。

NAFTA北米自由貿易協定が骨抜きにされたら、メキシコから輸入されるピックアップトラックに対して、「チキンタックス」と呼ばれる関税が復活するかもしれない、と報じている。1963年からおよそ30年に渡り実際にあったもので、ドイツなどがアメリカ産の鶏肉に関税をかけたことへの報復として、主にドイツのVW(フォルクスワーゲン)を標的にした25%の関税のことである。アメリカ国外での生産の全てのピックアップトラックが対象だった。記事は、「1992年に成立したNAFTAによって効力を失っていたチキンタックスが復活することで、メキシコでピックアップトラックを生産するトヨタ、フィアットクライスラー、GMゼネラルモーターズなどに大きな打撃になるのではないか」、と伝えている。記事によると、去年のアメリカにおけるピックアップトラックの販売台数は270万台で、そのうち4分の1ほどがメキシコからの輸入である。トヨタは「関税をかけられたら、どのメーカーもそれを吸収しきれず、結局、消費者が負担することになるだろう」、と話しているという。

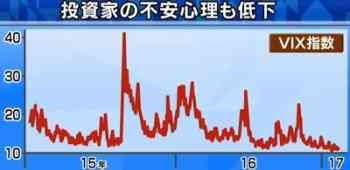

世界で経済リスクが撤退(ウォールストリートジャーナル)

世界中で経済のリスクが後退していると楽観的な見方を掲載している。例えば、原油などの商品価格は上昇。日本・米国・ユーロ圏のインフレ見通しも改善。購買担当者景気指数も軒並み回復している。こうしたことから記事は、「アメリカの株価上昇の理由をトランプ大統領のおかげと考える人が多いが、世界的に経済指標が良いことも背景にある。」、と指摘している。また記事は、「アメリカの1月の指標を見ても、15日に発表された小売売上高や消費者物価指数、製造業の指数は良かったと評価。イエレン議長の議会証言と合わせて考えると、3月利上げの可能性が高まっている。」、と伝えている。

世界中で経済のリスクが後退していると楽観的な見方を掲載している。例えば、原油などの商品価格は上昇。日本・米国・ユーロ圏のインフレ見通しも改善。購買担当者景気指数も軒並み回復している。こうしたことから記事は、「アメリカの株価上昇の理由をトランプ大統領のおかげと考える人が多いが、世界的に経済指標が良いことも背景にある。」、と指摘している。また記事は、「アメリカの1月の指標を見ても、15日に発表された小売売上高や消費者物価指数、製造業の指数は良かったと評価。イエレン議長の議会証言と合わせて考えると、3月利上げの可能性が高まっている。」、と伝えている。

GMオペル売却、ドイツの選挙に影を落とす?(フィナンシャルタイムズ)

GMが傘下のオペルをフランスのプジョーシトロエングループに売却する方針であることについて、「ドイツ政府は聞いていなかったと怒りの声をあげている」、と報じている。というのも今回の売却によってドイツにあるオペル本社が雇用する1万5千人が解雇されるかもしれないという見方が浮上。ドイツは数ヵ月後にメルケル政権の命運がかかる選挙を控える中、これが内政問題に発展することを危惧しているという。ドイツのツィプリース経済相は、「売却の話が事前に知らされずに進むなどありえない。オペルの雇用を守ることを今後の交渉の最優先事項にすべきだ。」、と憤慨しているという。

GMが傘下のオペルをフランスのプジョーシトロエングループに売却する方針であることについて、「ドイツ政府は聞いていなかったと怒りの声をあげている」、と報じている。というのも今回の売却によってドイツにあるオペル本社が雇用する1万5千人が解雇されるかもしれないという見方が浮上。ドイツは数ヵ月後にメルケル政権の命運がかかる選挙を控える中、これが内政問題に発展することを危惧しているという。ドイツのツィプリース経済相は、「売却の話が事前に知らされずに進むなどありえない。オペルの雇用を守ることを今後の交渉の最優先事項にすべきだ。」、と憤慨しているという。

・ 米チキンタックス、復活?

--自動車の話が出てきました、メキシコ。

「ですから対米の自主規制うんうんという話を先ほどお話ししたんですけれども、もう一段大きいのは、いま現地メキシコで生産してアメリカへ輸出しているやつですよ。それにまた35とか25とかかけられるということになると、これはもう大変な話になりますよね。仰る通り吸収できるわけがないです。この分の下方修正というのはある。ただもう1つ申し上げたいのは、実は、日本からのSUVやピックアップトラックの輸出には、先ほどのチキンタックスはかかってるんです。25%なんです。これはTPPでも前面には出なかった。ビッグ3が一番いま儲けているのはそれなんですよね。ですから日本勢には高い関税をかけたままなんです。一番の売れどころにかかっている。この事実もなぜかTPPではあまり議論されなかったということですね。」

■今日の予定

16年家計調査

決算(ブリヂストン)

英1月小売売上高

米1月景気先行指数

決算(ブリヂストン)

英1月小売売上高

米1月景気先行指数

■ニュース

米 製造業指数 33年ぶり高水準

アメリカのフィラデルフィア連銀が発表した2月の製造業景気指数は、43.3と前の月から大幅に上昇し、1984年1月以来、33年ぶりの高水準となりました。製造業の現状を示す景気指数は、市場予想を大きく上回り改善しました。内訳では、雇用者数が低下しましたが、新規受注や出荷が上昇しました。一方、6ヵ月先の景気見通しは53.5と、前の月から低下しました。

雇用者数11.1(↓1.7)、新規受注38.0(↑12.0)、出荷28.6(↑8.1)、6か月見通し53.5(↓3.1)

アメリカのフィラデルフィア連銀が発表した2月の製造業景気指数は、43.3と前の月から大幅に上昇し、1984年1月以来、33年ぶりの高水準となりました。製造業の現状を示す景気指数は、市場予想を大きく上回り改善しました。内訳では、雇用者数が低下しましたが、新規受注や出荷が上昇しました。一方、6ヵ月先の景気見通しは53.5と、前の月から低下しました。

雇用者数11.1(↓1.7)、新規受注38.0(↑12.0)、出荷28.6(↑8.1)、6か月見通し53.5(↓3.1)

米 1月住宅着工件数↓2.6%

アメリカの1月の住宅着工件数は124万6,000戸と、2ヵ月ぶりに減少しました。12月の大幅な上方改定が影響したものと見られます。また、先行指標である住宅着工許可件数は、前の月から4.6%上昇しておよそ1年ぶりの高水準を記録し、引き続き住宅市場の堅調さが確認されました。

米 失業保険申請 引き続き低水準

アメリカの先週一週間の新規失業保険申請者数は、前の週から5,000人増えましたが、23万9,000人と記録的な低水準が続いています。またトレンドを示す4週移動平均は500人増加し24万5,250人でした。

アメリカの先週一週間の新規失業保険申請者数は、前の週から5,000人増えましたが、23万9,000人と記録的な低水準が続いています。またトレンドを示す4週移動平均は500人増加し24万5,250人でした。

米 スナップ IPO資金調達32億ドルか

写真共有アプリ「スナップチャット」を展開するスナップは、IPO=新規株式公開の公開価格の仮条件を1株14ドルから16ドルとすると発表しました。最大で32億ドル=3,600億円余りを調達する方針です。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、時価総額は195億ドルから222億ドルとなる模様で、当初想定されていた200億ドルから250億ドルを下回る見通しです。

写真共有アプリ「スナップチャット」を展開するスナップは、IPO=新規株式公開の公開価格の仮条件を1株14ドルから16ドルとすると発表しました。最大で32億ドル=3,600億円余りを調達する方針です。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、時価総額は195億ドルから222億ドルとなる模様で、当初想定されていた200億ドルから250億ドルを下回る見通しです。

入国制限めぐり 来週 新たな大統領令

イスラム圏7カ国からの入国を制限する大統領令が裁判で差し止められたことを受け、トランプ大統領は記者会見で、来週、新たな大統領令に署名することを明らかにしました。また、トランプ大統領は、労働長官候補者が指名を辞退したことから、新たにフロリダ国際大学の学部長で弁護士のアレクサンダー・アコスタ氏を指名すると発表しました。上院で承認されれば、トランプ政権で初めてのヒスパニック=中南米系の閣僚となります。

イスラム圏7カ国からの入国を制限する大統領令が裁判で差し止められたことを受け、トランプ大統領は記者会見で、来週、新たな大統領令に署名することを明らかにしました。また、トランプ大統領は、労働長官候補者が指名を辞退したことから、新たにフロリダ国際大学の学部長で弁護士のアレクサンダー・アコスタ氏を指名すると発表しました。上院で承認されれば、トランプ政権で初めてのヒスパニック=中南米系の閣僚となります。

日米韓外相が共同声明 北朝鮮への圧力強化で一致

ドイツのボンで開かれているG20=20の国と地域による外相会合に合わせて日本、アメリカ、韓国の外相が会談し、12日に弾道ミサイルを発射した北朝鮮に対し国際社会による圧力を強化する必要性を明記した共同声明を発表しました。トランプ政権が発足してから初めてとなる日米韓の外相会談では、日米韓が緊密に連携し、北朝鮮に対し、挑発行動の自制や国連安保理決議の順守を強く求めていく方針で一致。北朝鮮の弾道ミサイル発射を「最も強い表現で非難」するとした共同声明を発表しました。また、金正男(キム・ジョンナム)氏の殺害事件を受けた北朝鮮の動向についても意見交換しました。アメリカのティラーソン国務長官は会談で「核の傘」による「拡大抑止」の提供を含めアメリカが日韓両国の防衛義務を維持すると表明しました。

ドイツのボンで開かれているG20=20の国と地域による外相会合に合わせて日本、アメリカ、韓国の外相が会談し、12日に弾道ミサイルを発射した北朝鮮に対し国際社会による圧力を強化する必要性を明記した共同声明を発表しました。トランプ政権が発足してから初めてとなる日米韓の外相会談では、日米韓が緊密に連携し、北朝鮮に対し、挑発行動の自制や国連安保理決議の順守を強く求めていく方針で一致。北朝鮮の弾道ミサイル発射を「最も強い表現で非難」するとした共同声明を発表しました。また、金正男(キム・ジョンナム)氏の殺害事件を受けた北朝鮮の動向についても意見交換しました。アメリカのティラーソン国務長官は会談で「核の傘」による「拡大抑止」の提供を含めアメリカが日韓両国の防衛義務を維持すると表明しました。

通販大手アスクル 倉庫で火災 消火活動続く

きのう午前9時過ぎ、埼玉県三芳町にある通販大手・アスクルの物流倉庫で火災が発生し、現在も消火活動が続いているとみられます。この倉庫では文房具や生活用品などおよそ7万種類の商品が保管されていました。アスクルは火災の影響で一時停止していた注文の受け付けをきのうの夕方から順次再開していますが別の倉庫からの発送となるため配達が遅れる可能性などもあるということです。

きのう午前9時過ぎ、埼玉県三芳町にある通販大手・アスクルの物流倉庫で火災が発生し、現在も消火活動が続いているとみられます。この倉庫では文房具や生活用品などおよそ7万種類の商品が保管されていました。アスクルは火災の影響で一時停止していた注文の受け付けをきのうの夕方から順次再開していますが別の倉庫からの発送となるため配達が遅れる可能性などもあるということです。

日銀 黒田総裁 収益力向上へ“合併も選択肢”

日銀の黒田総裁はきのう東京都内で講演し、日本など多くの先進国で行われている金融緩和について、「金融機関の収益の源泉である預貸金利ざやの縮小につながっている」と述べました。その上で、金融機関の収益力を向上するために、「合併・統合なども選択肢の1つになり得る」と指摘しました。

日銀の黒田総裁はきのう東京都内で講演し、日本など多くの先進国で行われている金融緩和について、「金融機関の収益の源泉である預貸金利ざやの縮小につながっている」と述べました。その上で、金融機関の収益力を向上するために、「合併・統合なども選択肢の1つになり得る」と指摘しました。

福島第1 ロボット調査 原子炉の真下に到達できず

東京電力はきのう、福島第1原発2号機の原子炉格納容器内に初めて投入したカメラと線量計を搭載した自走式ロボットが原子炉の真下にある作業用足場に到達できなかったと発表しました。東京電力によりますとロボットは機器交換用レールに残る堆積物の上を走行し放射線量や温度を測定しましたが、2メートルから3メートルほど進んだ後、走行不能となり、圧力容器の真下には到達できませんでした。炉心溶融で溶けた核燃料の実態把握には至らず、ロボットは回収しないまま格納容器内に残したということです。溶け落ちた核燃料の取り出しは廃炉作業における最大の難関とされていますがその前段となる本格調査でつまずいたことで工程の見直しを迫られることになりそうです。

東京電力はきのう、福島第1原発2号機の原子炉格納容器内に初めて投入したカメラと線量計を搭載した自走式ロボットが原子炉の真下にある作業用足場に到達できなかったと発表しました。東京電力によりますとロボットは機器交換用レールに残る堆積物の上を走行し放射線量や温度を測定しましたが、2メートルから3メートルほど進んだ後、走行不能となり、圧力容器の真下には到達できませんでした。炉心溶融で溶けた核燃料の実態把握には至らず、ロボットは回収しないまま格納容器内に残したということです。溶け落ちた核燃料の取り出しは廃炉作業における最大の難関とされていますがその前段となる本格調査でつまずいたことで工程の見直しを迫られることになりそうです。

崔被告らへの贈賄容疑で サムスントップを逮捕

韓国のパク・クネ大統領の親友、崔順実被告による国政介入事件をめぐり韓国のソウル中央地裁はサムスングループの事実上の経営トップ李在鎔氏の贈賄容疑での逮捕状を発付し、特別検察官チームはさきほど李氏を逮捕しました。特別検察官チームはサムスンが崔被告側に贈った巨額の資金のうち馬術選手である崔被告の娘に対する支援に焦点をあてて捜査を進めています。

韓国のパク・クネ大統領の親友、崔順実被告による国政介入事件をめぐり韓国のソウル中央地裁はサムスングループの事実上の経営トップ李在鎔氏の贈賄容疑での逮捕状を発付し、特別検察官チームはさきほど李氏を逮捕しました。特別検察官チームはサムスンが崔被告側に贈った巨額の資金のうち馬術選手である崔被告の娘に対する支援に焦点をあてて捜査を進めています。

入国禁止令に抗議の“閉店”

アメリカでは16日、トランプ大統領の移民政策に抗議するため移民が多く働く飲食店や商店が一斉に閉店する活動が展開されました。「移民のいない1日」と名付けられたこの活動で、イラクからの移民がオーナーというこちらのレストランでは、ワシントン市内にある6つの店すべてをこの日1日、臨時休業にしました。およそ650人いる従業員にはこの日の賃金は支払う方針だといいます。アメリカのレストラン業界は外国出身の人が従業員の大半を占めていて抗議運動を通じてアメリカ社会における移民の役割を訴える狙いがあります。抗議運動の情報は口コミやソーシャルメディアを通じて広まったとみられていて16日、ワシントンやニューヨーク、シカゴなど全米各地で展開されました。

アメリカでは16日、トランプ大統領の移民政策に抗議するため移民が多く働く飲食店や商店が一斉に閉店する活動が展開されました。「移民のいない1日」と名付けられたこの活動で、イラクからの移民がオーナーというこちらのレストランでは、ワシントン市内にある6つの店すべてをこの日1日、臨時休業にしました。およそ650人いる従業員にはこの日の賃金は支払う方針だといいます。アメリカのレストラン業界は外国出身の人が従業員の大半を占めていて抗議運動を通じてアメリカ社会における移民の役割を訴える狙いがあります。抗議運動の情報は口コミやソーシャルメディアを通じて広まったとみられていて16日、ワシントンやニューヨーク、シカゴなど全米各地で展開されました。

■【コメンテーター】三菱UFJモルガン・スタンダー証券/藤戸則弘氏

・ 米国利上げシナリオ、前倒しの可能性は

--米フィラデルフィア連銀の製造業指数が33年ぶり高水準でしたけれども、最近は何年ぶりの高水準というものが増えてきたきがしますね。

「アメリカの経済は非常に強い。自律的回復傾向というのがはっきりしている。問題はその中でトランプさんが驚くべき減税政策をやると・・・。さらに景気刺激策をやるということを言っているわけですね。そうするとFRBのイエレン議長、今週は議会証言がありましたけれども、明らかに利上げが遅れるということは、先々になってマイナスになると、非常に強いトーンを出しているということなんですね。ということでいけば、ちょっと統計が悪かったということで、利上げが先送りになったという話もあるんですが、私はイエレンさんの利上げスタンスというのは、かなり強いと思います。マーケットは6月というふうにみているんですが、トランプさんの具体的減税策が姿を表したら、それによって影響される可能性もあるとはっきり言っているので、前倒し利上げ(3月)の可能性もあり得るというふうに見ておくべきだと思いますね。」

・ きょうの経済視点 「ソフトトランプ」

「今のような反対があるせいもあると思うんですが、私はちょっと変わってきていると思います。というのは1月の段階で、1つの中国を認めないと・・・。台湾の総統に直接電話するようなことをやっていた。NATOに関しても、『NATOなんか古い、分担金を何とかしろ』と言っていたんですけど、直近では、『NATOを強く支持する』と言っているんですね。それからNAFTAの問題で、カナダのトルドー首相と対談したら、『いや、カナダの貿易問題は軽微だ。』、日米首脳会談もソフトな雰囲気だった。つまり基本的な路線が変わりつつある。これはブレーンの力関係が変わっているのではないかと思います。そうなるとマーケットには、トランプの悪いところが消えて、グロース戦略が浮いてくる。マーケットにとってはプラスの変化ではないか、というふうに考えています。」

今の相場を理解するのに、スキュー指数が有効かもしれません。

今の相場を理解するのに、スキュー指数が有効かもしれません。 (フリップ1:市場の目線は今後3ヵ月間、円高)

(フリップ1:市場の目線は今後3ヵ月間、円高)

--注目ポイントは「世界需要の回復」です。

--注目ポイントは「世界需要の回復」です。 (フリップ2:世界の需要は回復へ)

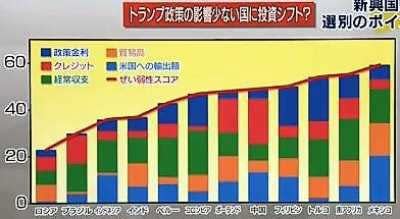

(フリップ2:世界の需要は回復へ) --トランプ政権の誕生後、トランプラリーという効果がありましたが、気になるのが新興国への影響、これをどうご覧になってますか。

--トランプ政権の誕生後、トランプラリーという効果がありましたが、気になるのが新興国への影響、これをどうご覧になってますか。 「そうですね。普通はアメリカの金利が今から上がりますし、上昇局面にあるので、新興国というのは一様に売られやすくなっているんですね。」

「そうですね。普通はアメリカの金利が今から上がりますし、上昇局面にあるので、新興国というのは一様に売られやすくなっているんですね。」 「そうです。唯一このストーリーに合わないのがメキシコペソでして、メキシコだけは素直にトランプが言ったことですね。国境のところで部品を作ってまたアメリカに返すというビジネスモデルでメキシコは成り立っていたわけですが、25%の関税をかけて壁を作りますなんて言うものですから、これはメキシコには大打撃なんじゃないかということで通貨が売られました。」

「そうです。唯一このストーリーに合わないのがメキシコペソでして、メキシコだけは素直にトランプが言ったことですね。国境のところで部品を作ってまたアメリカに返すというビジネスモデルでメキシコは成り立っていたわけですが、25%の関税をかけて壁を作りますなんて言うものですから、これはメキシコには大打撃なんじゃないかということで通貨が売られました。」 (フリップ4:トランプ政策の影響少ない国に投資シフト?)

(フリップ4:トランプ政策の影響少ない国に投資シフト?) (フリップ1:予算教書)

(フリップ1:予算教書) --(佐々木) 参考資料と言いましても今トランプ氏はやろうとしている減税政策やインフラ投資がどういった規模になるのかといったことがある程度見えてくるということで、今注目を集めていますね。

--(佐々木) 参考資料と言いましても今トランプ氏はやろうとしている減税政策やインフラ投資がどういった規模になるのかといったことがある程度見えてくるということで、今注目を集めていますね。

--(森田) 行政管理予算局(OMB)で作成されて、議会に提出される。OMBはワシントンハウスの斜向かいにあるニュー・エグゼクティブ・オフィス・ビルの中にあり、およそ500人のスタッフが1年かけて作ると言われている。

--(森田) 行政管理予算局(OMB)で作成されて、議会に提出される。OMBはワシントンハウスの斜向かいにあるニュー・エグゼクティブ・オフィス・ビルの中にあり、およそ500人のスタッフが1年かけて作ると言われている。 (フリップ:今後のスケジュール)

(フリップ:今後のスケジュール)

足下の掘削リグや生産がすぐ再開できる未完成の井戸の増加状況を見ると、アメリカの増産分がOPECの減産分の多くを相殺してしまう勢いです。

足下の掘削リグや生産がすぐ再開できる未完成の井戸の増加状況を見ると、アメリカの増産分がOPECの減産分の多くを相殺してしまう勢いです。 去年の減産ではサウジは、生産シェアよりも価格の維持を優先しました。ただ今後自ら積極的に減産をしてしまうと、アメリカの原油生産量を抜かれ、ロシアと肩を並べてきた首位争いから脱落することになってしまいます。この先サウジがシェアの減少をどこまで許容するのかがポイントです。

去年の減産ではサウジは、生産シェアよりも価格の維持を優先しました。ただ今後自ら積極的に減産をしてしまうと、アメリカの原油生産量を抜かれ、ロシアと肩を並べてきた首位争いから脱落することになってしまいます。この先サウジがシェアの減少をどこまで許容するのかがポイントです。 アメリカの大統領選後、ドル高と日本の物価上昇への期待感の上昇が円安に効いていたという側面もあったんですが、これはOPEC減産合意によるエネルギー価格上昇期待とか、あとはドル高といった外的要因だったんですね。ただ年明け以降は日本の物価上昇期待が剥落しておりまして、円安がちょっと一服しているという動きになっています。

アメリカの大統領選後、ドル高と日本の物価上昇への期待感の上昇が円安に効いていたという側面もあったんですが、これはOPEC減産合意によるエネルギー価格上昇期待とか、あとはドル高といった外的要因だったんですね。ただ年明け以降は日本の物価上昇期待が剥落しておりまして、円安がちょっと一服しているという動きになっています。 資金市場におけるドルの調達コスト上昇が、為替市場でもドル高に作用していたというふうに考えられるんですが、ご覧の通りこのグラフは、上に行けば行くほどドルの調達コストが低下しているということなんですけれども、こういう状況ですと、為替市場でのドル買い圧力も和らいでくる。この2つが揃ってドル高円安にちょっと今進みにくい時間帯かなというふうに見ています。

資金市場におけるドルの調達コスト上昇が、為替市場でもドル高に作用していたというふうに考えられるんですが、ご覧の通りこのグラフは、上に行けば行くほどドルの調達コストが低下しているということなんですけれども、こういう状況ですと、為替市場でのドル買い圧力も和らいでくる。この2つが揃ってドル高円安にちょっと今進みにくい時間帯かなというふうに見ています。

アメリカとドイツの10年国債利回り格差が2%を上回る水準まで拡大しています。これは1989年以降で最も広い水準です。アメリカ国債の魅力は相対的に高まり、投資家の買い意欲は増しており、アメリカの国債利回りの上昇が抑制されているというように感じられます。これは日本株にとってはプラス・マイナス両面あるというように思います。金利上昇が抑えられる中で、アメリカの新政権の経済対策や税制改革に対する期待が高まり、アメリカ株は過去最高値を更新中。投資家心理の改善は日本株にも追い風というように思われます。

アメリカとドイツの10年国債利回り格差が2%を上回る水準まで拡大しています。これは1989年以降で最も広い水準です。アメリカ国債の魅力は相対的に高まり、投資家の買い意欲は増しており、アメリカの国債利回りの上昇が抑制されているというように感じられます。これは日本株にとってはプラス・マイナス両面あるというように思います。金利上昇が抑えられる中で、アメリカの新政権の経済対策や税制改革に対する期待が高まり、アメリカ株は過去最高値を更新中。投資家心理の改善は日本株にも追い風というように思われます。 ただ一方で、日米金利差が拡大しにくくなるということは、ドル円の上昇による日本株の押上圧力が強まりにくいというマイナス面があるということも意味します。日経平均株価はトランプ大統領の言う驚異的な税制改革案が公表されそうな来週後半辺りまでは、19000円台の前半を中心とした狭いレンジでの値動きが続くというように考えています。

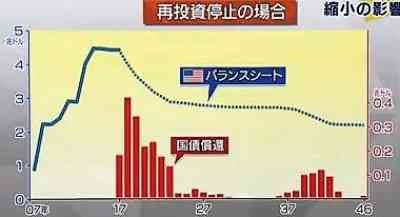

ただ一方で、日米金利差が拡大しにくくなるということは、ドル円の上昇による日本株の押上圧力が強まりにくいというマイナス面があるということも意味します。日経平均株価はトランプ大統領の言う驚異的な税制改革案が公表されそうな来週後半辺りまでは、19000円台の前半を中心とした狭いレンジでの値動きが続くというように考えています。 コチラなんですが、①開始の時期は経済や市場環境次第、②時期・ペースとも市場と対話する、そして③国債のみを想定ということですが、今日はこれに関しては、MBS住宅ローン担保証券なども緩やかに進めるかなという雰囲気でしたね。

コチラなんですが、①開始の時期は経済や市場環境次第、②時期・ペースとも市場と対話する、そして③国債のみを想定ということですが、今日はこれに関しては、MBS住宅ローン担保証券なども緩やかに進めるかなという雰囲気でしたね。 「そうですね。ただ償還額が来年2018年から結構なペースでしばらく続きますので、これを丸々再投資停止とするだけで、バランスシートは向こう数年で結構な勢いで縮小していってしまいます。」

「そうですね。ただ償還額が来年2018年から結構なペースでしばらく続きますので、これを丸々再投資停止とするだけで、バランスシートは向こう数年で結構な勢いで縮小していってしまいます。」 「そうですね。金利差拡大ということでいけば、ドル高要因なんですけれども、ただこの金融危機以降は結局バランスシートの拡大とアメリカの株高というものが並走してきたんですね。従って今後バランスシートが縮小していくんだとすると、株にはややストレスになってくるということになりますから、為替市場では金利差拡大のドル高と、あとは株安、あるいはアメリカ経済の下押しとなって、利上げがやりにくくなるということで、ドル安円高要素もはらんでいるというふうに考えられます。」

「そうですね。金利差拡大ということでいけば、ドル高要因なんですけれども、ただこの金融危機以降は結局バランスシートの拡大とアメリカの株高というものが並走してきたんですね。従って今後バランスシートが縮小していくんだとすると、株にはややストレスになってくるということになりますから、為替市場では金利差拡大のドル高と、あとは株安、あるいはアメリカ経済の下押しとなって、利上げがやりにくくなるということで、ドル安円高要素もはらんでいるというふうに考えられます。」 「そうですね。2013年5月に当時テーパリング(量的緩和縮小)ですね。当時は『バランスシートの拡大をそろそろ止めます』、という発言だったんですが、それだけで当時、長期金利が急上昇しまして、株安とともにドル円相場は103円から93円まで約10円ドル安円高になってます。当時はアメリカの景気拡大からまだ5~6年目というタイミングだったんですが、仮に来年着手するんだとすると、景気拡大から9年目に入っていくというタイミングですので、ちょっとペースなどによっては経済へのネガティブな影響も考慮する必要がありますから、単純に金利差拡大でドル高円安という、そういう材料ではないと見ておいたほうがいいかなと考えています。」

「そうですね。2013年5月に当時テーパリング(量的緩和縮小)ですね。当時は『バランスシートの拡大をそろそろ止めます』、という発言だったんですが、それだけで当時、長期金利が急上昇しまして、株安とともにドル円相場は103円から93円まで約10円ドル安円高になってます。当時はアメリカの景気拡大からまだ5~6年目というタイミングだったんですが、仮に来年着手するんだとすると、景気拡大から9年目に入っていくというタイミングですので、ちょっとペースなどによっては経済へのネガティブな影響も考慮する必要がありますから、単純に金利差拡大でドル高円安という、そういう材料ではないと見ておいたほうがいいかなと考えています。」 DIYを売りにした物件は大阪・堺市にも。団地の一室で行われていたのはDIY型賃貸体験講習。46年前に建てられた泉北ニュータウン茶山台団地。入居者に6割が60代以上で入居率も年々低下傾向にある。今回、DIY型賃貸の対象になるのは、21000ある部屋の半数以上の約1万2000戸、公的賃貸住宅では日本初の試みとなる。既に入居済みの部屋に関してもDIYが可能で、木造部分への釘の使用、キッチンへのシートの貼り付けなどができる。またDIYを行った部分は退去時に原則、原状回復の義務もない。

DIYを売りにした物件は大阪・堺市にも。団地の一室で行われていたのはDIY型賃貸体験講習。46年前に建てられた泉北ニュータウン茶山台団地。入居者に6割が60代以上で入居率も年々低下傾向にある。今回、DIY型賃貸の対象になるのは、21000ある部屋の半数以上の約1万2000戸、公的賃貸住宅では日本初の試みとなる。既に入居済みの部屋に関してもDIYが可能で、木造部分への釘の使用、キッチンへのシートの貼り付けなどができる。またDIYを行った部分は退去時に原則、原状回復の義務もない。 貸すほうの立場に立って見てみると、一般的な賃貸の場合は、最初にハウスクリーニングのコストがかかります。例えば30万円だとしましょう。そうするとなかなか入居してもらえないと、この30万円は無駄になってしまうわけですね。それがDIY賃貸の場合は、ハウスクリーニングのコストをかけない代わりに、30万円分の家賃を無料にして、早く入居してもらう。そして借りた人は、その浮いた家賃を使ってDIYを行う。そして気に入れば当然長く住むことになるし、出てからもDIYで新たな価値が加わっていれば、築年数が経っていたり、駅から遠いという条件でも、借りてもらえる可能性が高まるという考え方なんです。

貸すほうの立場に立って見てみると、一般的な賃貸の場合は、最初にハウスクリーニングのコストがかかります。例えば30万円だとしましょう。そうするとなかなか入居してもらえないと、この30万円は無駄になってしまうわけですね。それがDIY賃貸の場合は、ハウスクリーニングのコストをかけない代わりに、30万円分の家賃を無料にして、早く入居してもらう。そして借りた人は、その浮いた家賃を使ってDIYを行う。そして気に入れば当然長く住むことになるし、出てからもDIYで新たな価値が加わっていれば、築年数が経っていたり、駅から遠いという条件でも、借りてもらえる可能性が高まるという考え方なんです。

--しかも上抜けてきているんですよね。

--しかも上抜けてきているんですよね。

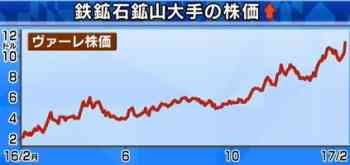

--さて兼松さんはある商品価格に注目しているそうですね。

--さて兼松さんはある商品価格に注目しているそうですね。 (フリップ2:鉄鉱石鉱山大手の株価)

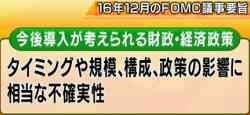

(フリップ2:鉄鉱石鉱山大手の株価) 質疑応答で、トランプ政権の政策によるインフレの上振れリスクなどに言及するようだと、為替は多少ドル高方向に振れる可能性がありますけれども、昨年12月のFOMC議事要旨では、新政権の財政政策について、規模・厚生・政策の影響について、相当な不確実性があるとしているんですね。従って政策内容が具体的になるまで、FRBは様子見姿勢を続けるはずですから、イエレン議長がトランプ政権の政策について、今回、具体的に言及する可能性は低いと思っています。ドル円相場の影響も限定的で、ドル円は当面110円~115円のレンジ内での推移となりそうです。

質疑応答で、トランプ政権の政策によるインフレの上振れリスクなどに言及するようだと、為替は多少ドル高方向に振れる可能性がありますけれども、昨年12月のFOMC議事要旨では、新政権の財政政策について、規模・厚生・政策の影響について、相当な不確実性があるとしているんですね。従って政策内容が具体的になるまで、FRBは様子見姿勢を続けるはずですから、イエレン議長がトランプ政権の政策について、今回、具体的に言及する可能性は低いと思っています。ドル円相場の影響も限定的で、ドル円は当面110円~115円のレンジ内での推移となりそうです。

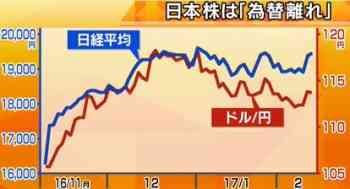

--昨日は日経平均は上昇しましたけれども、為替の円高方向が重しになりましたね。

--昨日は日経平均は上昇しましたけれども、為替の円高方向が重しになりましたね。 やはり日本企業の業績改善が顕著だということが背景にあると思います。

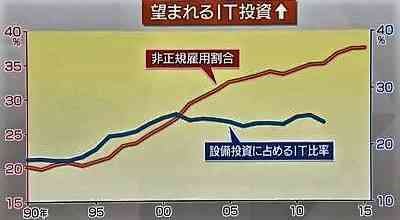

やはり日本企業の業績改善が顕著だということが背景にあると思います。 (フリップ1:日本の生産性は低い)

(フリップ1:日本の生産性は低い) (フリップ2:日本のIT投資割合低い)

(フリップ2:日本のIT投資割合低い) (フリップ3:望まれるIT投資↑)

(フリップ3:望まれるIT投資↑) ネット印刷を手がけるベンチャー企業ラクスル(東京・品川区)。A4のチラシは1枚1.1円からなど低価格でサービスを提供している。工場は持たず100以上の印刷会社と提携し印刷機の空き時間を活用することで安さを実現した。サービス開始から3年あまりでユーザーは30万を超え急成長を続ける。

ネット印刷を手がけるベンチャー企業ラクスル(東京・品川区)。A4のチラシは1枚1.1円からなど低価格でサービスを提供している。工場は持たず100以上の印刷会社と提携し印刷機の空き時間を活用することで安さを実現した。サービス開始から3年あまりでユーザーは30万を超え急成長を続ける。 注目はFRBイエレン議長の議会証言

注目はFRBイエレン議長の議会証言

(フリップ:相場のリード役、依然堅調)

(フリップ:相場のリード役、依然堅調) ■【エマトピ】フィリピン ドゥテルテ政権 積極外交続く

■【エマトピ】フィリピン ドゥテルテ政権 積極外交続く  --まずは経済状況を見てみましょう。先月末に発表された16年通期のGDP成長率は前年比6.8%と高い成長を達成しました。出稼ぎ労働者からの送金が増え、GDPの7割を占める消費が好調でした。数年間減速が続いている中国を初めて上回りました。そして最新の失業率も4.7%とここ10年で最低値を更新しています。

--まずは経済状況を見てみましょう。先月末に発表された16年通期のGDP成長率は前年比6.8%と高い成長を達成しました。出稼ぎ労働者からの送金が増え、GDPの7割を占める消費が好調でした。数年間減速が続いている中国を初めて上回りました。そして最新の失業率も4.7%とここ10年で最低値を更新しています。 「はい、支持率は83%と、まれに見る高い数字を維持しています。その背景には大統領が推し進める政策にあります。例えばフィリピンから貧困をなくすことを重要政策に掲げていますが、これに政策に沿ってドゥテルテのレストランという施設を去年10月に作りました。このレストランでは貧しい人々に食事を無料で提供していて、フィリピン国内のテレビ各局で頻繁に報道され、弱者の見方である大統領というイメージに大きく貢献しています。」

「はい、支持率は83%と、まれに見る高い数字を維持しています。その背景には大統領が推し進める政策にあります。例えばフィリピンから貧困をなくすことを重要政策に掲げていますが、これに政策に沿ってドゥテルテのレストランという施設を去年10月に作りました。このレストランでは貧しい人々に食事を無料で提供していて、フィリピン国内のテレビ各局で頻繁に報道され、弱者の見方である大統領というイメージに大きく貢献しています。」 (1) 今週末の日経平均予想

(1) 今週末の日経平均予想 (2) 今週末のドル/円予想

(2) 今週末のドル/円予想 3) 米利上げ次期予想

3) 米利上げ次期予想 (フリップ1:日米経済対話、枠組み)

(フリップ1:日米経済対話、枠組み) (フリップ2:日米首脳会談、アメリカ側出席者)

(フリップ2:日米首脳会談、アメリカ側出席者) (フリップ3:ホワイトハウス内、力関係は)

(フリップ3:ホワイトハウス内、力関係は) --今のところは「希望」ということですね。ではその貿易摩擦再燃の懸念について、どういう見立てがいいのでしょうか。モーサテサーベイで聞いてみました。

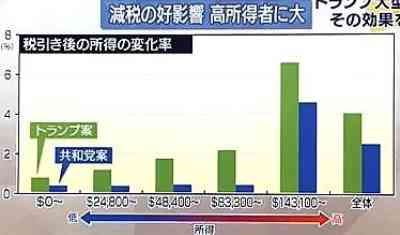

--今のところは「希望」ということですね。ではその貿易摩擦再燃の懸念について、どういう見立てがいいのでしょうか。モーサテサーベイで聞いてみました。 --公約を次々実行しているトランプ大統領なんですが、市場が最も期待している内の1つが減税です。具体的にどのぐらいの影響があるんでしょうか。

--公約を次々実行しているトランプ大統領なんですが、市場が最も期待している内の1つが減税です。具体的にどのぐらいの影響があるんでしょうか。 (フリップ2:減税の好影響、高所得者に大)

(フリップ2:減税の好影響、高所得者に大) (フリップ3:低所得者は消費拡大)

(フリップ3:低所得者は消費拡大) (フリップ4:トランプ大統領は楽観的?)

(フリップ4:トランプ大統領は楽観的?)