■マーケット

NYダウ反落 112ドル安

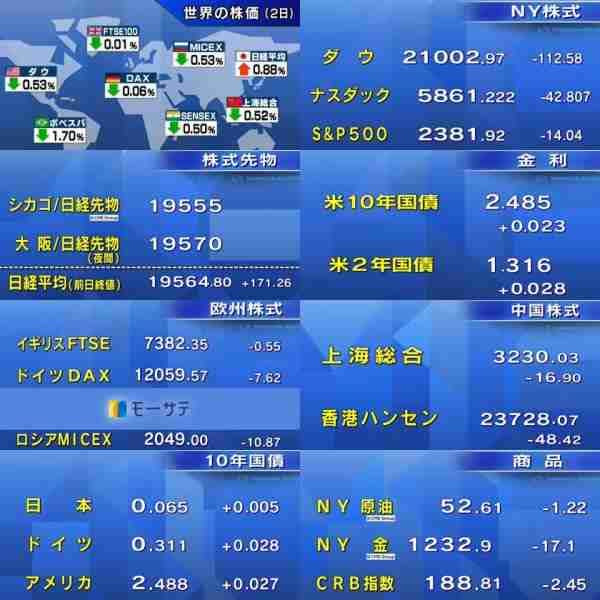

2日のNY株式市場は、前日の大幅高を受けてさすがに一服の動き。久々の大型上場の結果から市場の強気センチメントはおとろえていないとの声は多いようです。雇用指標が強い数字で、ブルームバーグの3月利上げ予想確率は90%まで高まりました。これを受けて金利が上昇、為替はジリジリとドル高円安が進みました。久々の大型上場となった写真・動画共有アプリ、スナップチャットを展開するスナップは好調な滑り出し。今の市場環境の良さ示したといえそうです。株価はじり安の展開もきのうが大幅高だったことから心配する声は少ないようです。終値はそろって反落しました。ダウは112ドル安の2万1,002ドル。ナスダックは42ポイント下落の5,861。S&P500は14ポイントマイナスの2,381でした。

2日のNY株式市場は、前日の大幅高を受けてさすがに一服の動き。久々の大型上場の結果から市場の強気センチメントはおとろえていないとの声は多いようです。雇用指標が強い数字で、ブルームバーグの3月利上げ予想確率は90%まで高まりました。これを受けて金利が上昇、為替はジリジリとドル高円安が進みました。久々の大型上場となった写真・動画共有アプリ、スナップチャットを展開するスナップは好調な滑り出し。今の市場環境の良さ示したといえそうです。株価はじり安の展開もきのうが大幅高だったことから心配する声は少ないようです。終値はそろって反落しました。ダウは112ドル安の2万1,002ドル。ナスダックは42ポイント下落の5,861。S&P500は14ポイントマイナスの2,381でした。

【NY証券取引所中継】米雇用市場 堅調

解説は大和証券CMアメリカの森本裕貴氏

解説は大和証券CMアメリカの森本裕貴氏

--昨日の大幅上昇の後ですからね、今日はね。

そうですね。前日に上昇した金融や資本セクターが反動で売られ、上値が重い展開が続きました。午後にキャタピラーが大幅安になった事も投資家心理を冷やしたようです。

--雇用環境はますます改善しているようですね。

(フリップ:44年ぶりの低水準)

(フリップ:44年ぶりの低水準)本日発表された新規失業保険申請件数は約44年ぶりの低水準という非常に強い数字でした。内訳を見てみると、テキサス・イリノイ・オハイオなど、製造業の強い州での申請件数がが減っていて、雇用の底堅さが印象付けられました。

--トランプ大統領の議会演説を無難に通過して、一気に今月のFOMCの注目度が高まっていますよね。

はい、この結果などを受けて、ブルームバーグによると、3月利上げ予想確率は一時90%に達しました。今回は2月の雇用統計の発表タイミングが10日(来週金曜日)と遅いので、FOMCの前のブラックアウト期間と重なり、FRB関係者は雇用統計発表後にコメントができません。そのことが不安視されていましたが、今回の結果で雇用統計への警戒感は薄れたように思います。3月利上げが確実視され、相場のかく乱要因がなくなれば、株式市場にとっては追い風と言えそうです。

【NY証券取引所中継】セクターローテーション

解説は大和証券CMアメリカの森本裕貴氏

解説は大和証券CMアメリカの森本裕貴氏

--大引けにかけて下げ幅が若干拡大しましたね。

はい、前日に上昇した金融や資本セクターが反動で売られ、上値が重い展開が続きました。午後にキャタピラーが大幅安になった事も投資家心理を冷やしたようです。

--今日は一服の動きなんですが、ここまでの株価の上昇、細かく見るとある特徴があるようですね。

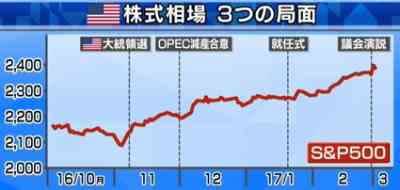

(フリップ1:米国株式相場3つの局面)

(フリップ1:米国株式相場3つの局面)はい、昨年11月の大統領選後から、現在に至るまでの約4か月間は、3つの局面に分けることができます。1つ目は大統領選後から11月のOPECの減産決定まで、2つ目は大統領就任式まで、3つ目は議会演説までです。それぞれの局面におけるS&P500の上昇率に大きな差はありませんが、上昇しているセクターには大きな差があります。

--具体的にはどんな差があったんでしょうか。

(フリップ2:S&P500セクター別上昇率(3つの局面))

(フリップ2:S&P500セクター別上昇率(3つの局面))まず大きな特徴として、金融セクターは全ての局面でS&P500の上昇率を上回っています。大統領選後に金利の上昇が続いたことや、規制緩和期待が高まったことなどが後押ししました。OPEC減産後はエネルギーが上昇、そして注目は3つ目の局面です。この期間に相場を引っ張ったのは、ヘルスケアや公益、いわゆる軟調な相場で上昇するディフェンシブセクターです。実はこれらのセクターは大統領就任式までは非常に低調な値動きでした。これらの出遅れセクターが直近の相場を押し上げたということになります。今の株価の上昇はこのようにセクターがうまくローテーションすることで、息の長いものになっていると言えそうです。

--となると今後のけん引役はどんなところが想定されるでしょうか。

足下、3つ目の局面で株価が冴えず、かつ政策期待が強い資本財と素材セクターに注目しています。この2つのセクターには建機やセメントなどのインフラ関連企業が多く含まれています。期待先行の部分も大きいセクターですが、決算発表という大きなリスクイベントを終えているだけに、しばらくは相場のけん引役となることが期待できます。

【為替見通し】注目ポイントは「イエレン議長 フィッシャー副議長の講演」

解説は三井住友銀行NYの柳谷政人氏

解説は三井住友銀行NYの柳谷政人氏

--まずNY市場を振り返っていかがでしょうか。

市場では引き続き3月利上げのシナリオの織り込みを高める方向で動いています。米国債利回りは上昇し、10年債利回りは2週間ぶりに一時2.50%を超えた状況です。為替ではドルが強含みを続けており、こちらも2週間ぶりに114円50銭を超える展開となっています。

--今日の予想レンジは、114.00~115.00円です。

はい、米国債、特に短期債は売られやすい地合いが続き、ドル利回り上昇、

ドル高という現在の状況は続くものと想定され、ドル円も底堅く、115円を早晩チャレンジしていくものと考えています。

--注目ポイントは「イエレン議長 フィッシャー副議長の講演」です。

(フリップ:写真)

はい、3日のイエレン議長、フィッシャー副議長の講演には注目したいと考えています。3月織り込み自体はほとんど完了していますが、2017年の利上げ回数の織り込みは2回半程度と、3回というFEDの見込みからは依然低い状況にあります。しかし米国経済はしっかりしており、3月に利上げが行われるのであれば、年内3回、ないしは4回のシナリオも起きてきます。したがって米国債、特に短期、中期については売られる余地が十分に残されているものと考えており、米国債利回りの上昇、為替ではドル強含みの地合いが続くものと考えています。講演の内容によって年内の政策見通しのヒントをつかむことができるのか、ここに注目しています。

はい、3日のイエレン議長、フィッシャー副議長の講演には注目したいと考えています。3月織り込み自体はほとんど完了していますが、2017年の利上げ回数の織り込みは2回半程度と、3回というFEDの見込みからは依然低い状況にあります。しかし米国経済はしっかりしており、3月に利上げが行われるのであれば、年内3回、ないしは4回のシナリオも起きてきます。したがって米国債、特に短期、中期については売られる余地が十分に残されているものと考えており、米国債利回りの上昇、為替ではドル強含みの地合いが続くものと考えています。講演の内容によって年内の政策見通しのヒントをつかむことができるのか、ここに注目しています。

【日本株見通し】注目ポイントは 高まる「春相場」への期待

解説は三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘氏

--今日の予想レンジは、19500~19700円です。

解説は三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘氏

--今日の予想レンジは、19500~19700円です。

NY株が安いということと、一方、為替相場ではFRBの3月利上げ、これが濃厚になったということで、円安が進行、この2つの要素がバッティングして、売り買いが交錯する一日になるというふうに思います。

--注目ポイントは「高まる春相場への期待」です。

(フリップ:4月は海外投資家が積極的に)

グラフを見ていただくと、過去10年間の外国人の売買動向(赤い棒グラフ)が10年連続で4月はいずれも大幅買い越しなんですね。多いときは2兆円を超えるというような状況になってまして、極めて異例な外国人の買いの意欲が高まるのが4月ということが言えると思います。これは外国人投資家が1月に新年度に入ってニューキャッシュが多いということもあるんですが、日本の3月決算制度を彼らは熟知してますので、株買いの効果が最も出る4月に買いに来るという背景があると思うんですね。上のほうにあるロウソク足を見ていただきますと、これは月の騰落を表すんですけれども、過去10回のうち7回が上昇、非常に高い確率だということが言えると思います。

グラフを見ていただくと、過去10年間の外国人の売買動向(赤い棒グラフ)が10年連続で4月はいずれも大幅買い越しなんですね。多いときは2兆円を超えるというような状況になってまして、極めて異例な外国人の買いの意欲が高まるのが4月ということが言えると思います。これは外国人投資家が1月に新年度に入ってニューキャッシュが多いということもあるんですが、日本の3月決算制度を彼らは熟知してますので、株買いの効果が最も出る4月に買いに来るという背景があると思うんですね。上のほうにあるロウソク足を見ていただきますと、これは月の騰落を表すんですけれども、過去10回のうち7回が上昇、非常に高い確率だということが言えると思います。--ではそういった4月の株高シナリオを意識した展開が今月ありそうですか。

そうですね。やはりこのまま日経平均がどんどん上がるというよりも、国内機関投資家の決算対策売りで、やっぱり3月中旬まではだれる局面もやはりあると思うんですね。そういった押した局面を積極的に買うということで、4月高相場に備えるスタンスで、買いには前向きに取り組みたいというふうに考えております。

■【プロの眼】強まる世界の設備投資と日本経済

世界的な需要回復から世界の設備投資が好調で日本経済にも好影響を与えています。商品価格の底打ち反転をきっかけとしたインフレが業績を回復させ設備投資を増やしたと見られるが、今後はこのインフレが個人消費の鈍化につながるかどうかに注目。過度な悲観は必要ないが実体経済指標は丁寧に見ていく必要がありそうです。解説はJPモルガン証券足立正道氏

--「強まる世界の設備投資と日本経済」というテーマですけれども、確かに堅調なんですね。

世界的な需要回復から世界の設備投資が好調で日本経済にも好影響を与えています。商品価格の底打ち反転をきっかけとしたインフレが業績を回復させ設備投資を増やしたと見られるが、今後はこのインフレが個人消費の鈍化につながるかどうかに注目。過度な悲観は必要ないが実体経済指標は丁寧に見ていく必要がありそうです。解説はJPモルガン証券足立正道氏

--「強まる世界の設備投資と日本経済」というテーマですけれども、確かに堅調なんですね。

(フリップ:好調な設備投資)

「そうですね。世界経済は良くなってます。今のけん引役は世界の設備投資だと思っています。その結果として、我々いつもPMIを使っているんですけれども、グローバルPMIの中に投資財(設備投資に使う財)だけに特化した項目があるんですけれども、その新規受注(青いグラフ)を見ると、去年の秋ぐらいをボトムに急速に回復しているというのがお分かりいただけると思います。それが結果的に日本も、資本財生産(赤いグラフ)というのがあるんですが、それで見るとだいたい同じような動きになっていて、世界の設備投資の循環サイクルに日本の生産も合っている。その結果として、日本自身の設備投資も去年の第4四半期は結構伸びていて、来週発表になりますGDPの第2次速報は第1次速報から上方修正されて、もともと1.0だったのが、うち(JPモルガン)では1.4、コンセンサスでは1.5ぐらいに上方修正されるというふうに見てます。」

「そうですね。世界経済は良くなってます。今のけん引役は世界の設備投資だと思っています。その結果として、我々いつもPMIを使っているんですけれども、グローバルPMIの中に投資財(設備投資に使う財)だけに特化した項目があるんですけれども、その新規受注(青いグラフ)を見ると、去年の秋ぐらいをボトムに急速に回復しているというのがお分かりいただけると思います。それが結果的に日本も、資本財生産(赤いグラフ)というのがあるんですが、それで見るとだいたい同じような動きになっていて、世界の設備投資の循環サイクルに日本の生産も合っている。その結果として、日本自身の設備投資も去年の第4四半期は結構伸びていて、来週発表になりますGDPの第2次速報は第1次速報から上方修正されて、もともと1.0だったのが、うち(JPモルガン)では1.4、コンセンサスでは1.5ぐらいに上方修正されるというふうに見てます。」--この設備投資の回復というのは何が要因だといふうに見ていらっしゃいますか。

「これはもともと世界経済全体の回復のメカニズムなんですけれども、2014年の半ばにピークを打ったコモディティ価格が2016年の頭にかけて急速に低下していきました。そこでボトムを打って、OPECの減産などを含めて、ここでコモディティがボトムを打って、世界がインフレに戻っていったんですね。そうすると企業収益が良くなって、設備投資が出てきて、それで製造業の生産が戻ってくる。そういうメカニズムでここのサイクルが早く回復してきているというふうに見てます。」

--そうすると今仰っていたOPECの決断というのは、非常に世界に大きな影響を与えたというのが、こうしてみると分かりますね。特にサウジが一因というのもあるわけですね。

「サウジだけではないと思いますけれども、中国などの経済対策というのもあると思いいますが、たまたま去年の頭がいろんな意味での底になっていたというふうに見てますね。」

--そしてそこにまた乗っかってきて、勢いがついたのがトランプ大統領の誕生ですが、これは続きますか。

「基本的に今の企業収益の改善のメカニズムというのは続きそうなので、この設備投資の強さというのは続きそうだというふうには見てますが、ただ若干インフレになってきてますので、今度は逆に家計のほうが購買力が抑えられるという可能性があって、設備投資は続くけれども、消費が弱くなっていくという可能性があります。それから金利が上がってきてますので、アメリカを中心にやっぱり住宅市場が冷やされる可能性もありますので、このバランスが今後は大きなポイントになるはずです。」

--利上げだってそこに大きく絡んできますよね。

「そうです。利上げが思ったより早くなって、長期金利が大きく上がってくると、住宅市場が厳しくなりますし、特にFEDのアメリカの金融政策で重要なのは、単に利上げの回数だけではなくて、来年バランスシートの縮小という話になってきますので、そこが長期金利が予想以上に上がるかどうかのポイントだと思います。」

■【中国NOWCAST】

今回の中国ウオッチャーはSMBC日興証券の肖敏捷氏です。ピックアップトピックは「全人代5日開幕」「出荷価格指数が大幅上昇」「宅配の労働環境に影」です。中国では国会に当たる全国人民代表大会が5日から開幕します。肖氏は難航している固定資産税の導入について述べるのかどうかに注目しているということです。解説はSMBC日興証券の肖敏捷氏。

(フリップ1:今週のピックアップトピックス)

(フリップ1:今週のピックアップトピックス)(1) 全人代、5日に開幕

(2) 出荷価格指数が大幅上昇

(3) 宅配業の労働環境問題に影

(1) 全人代、5日に開幕

中国の国会にあたる全人代があさって開幕します。肖さんに全人代の注目点について聞きました。

《SMBC日興証券/肖敏捷氏》

「2017年の経済成長率は大きなサプライズはない。6.5%だろうが、6.5~7%であろうが、緩やかな成長の減速を容認しながら、改革を加速していくのは変わらないと思います。私が注目しているのは、固定資産税の導入について具体的に述べるかどうか。」

全人代に先立ち、固定資産税の導入を巡って、今週火曜日(3月1日)に共産党指導部の経済政策を議論する組織の会議が開かれました。トップを務める習近平氏は「長い目で見た不動産の健全な発展に役立つ制度を取り込んでいきたい」と発言。肖さんは、難航していた固定資産税の導入が進むのではないか、と考えています。

《肖敏捷氏》 「全人代が始まる前に、経済閣僚の人事シフトが進んでいる。中でも私が注目しているのは、財政部の新次官に任命された劉偉氏。彼が重慶市の(財政局長)在任中に固定資産税の導入に成功した。このタイミングでこの人を財政部の副部長に任命したことは、今後、全国で固定資産税導入への1つの布石ではないか。」

《肖敏捷氏》 「全人代が始まる前に、経済閣僚の人事シフトが進んでいる。中でも私が注目しているのは、財政部の新次官に任命された劉偉氏。彼が重慶市の(財政局長)在任中に固定資産税の導入に成功した。このタイミングでこの人を財政部の副部長に任命したことは、今後、全国で固定資産税導入への1つの布石ではないか。」この固定資産税というのは不動資産市場のバブル抑制策として期待されていますから、そういった意味でも劉偉さんの動向に今後注目ですね。

(2) 出荷価格指数が大幅上昇

2月の製造業PMI購買担当者景気指数は前月に比べ0.3%上昇しました。肖さんは、中でもPMIを構成する出荷価格指数に注目していて、前月に比べ1.6ポイントと大きく上昇しました。肖さんは、「原材料などの高騰を受け、川下の企業が出荷価格の引き上げに前向きとなっている。企業の収益改善に寄与すると同時に、消費者物価の上昇を加速させる恐れがあるため、インフレ懸念に留意する必要がある」、としています。

2月の製造業PMI購買担当者景気指数は前月に比べ0.3%上昇しました。肖さんは、中でもPMIを構成する出荷価格指数に注目していて、前月に比べ1.6ポイントと大きく上昇しました。肖さんは、「原材料などの高騰を受け、川下の企業が出荷価格の引き上げに前向きとなっている。企業の収益改善に寄与すると同時に、消費者物価の上昇を加速させる恐れがあるため、インフレ懸念に留意する必要がある」、としています。(3) 宅配業の労働環境問題に影

1日の財新の見出しには、「新産業の社会保障は誰が負担すべき」、と書かれています。日本ではヤマト運輸の配達時間の見直しが報道されていますが、宅配業の労働環境を巡っては、中国でも同様の懸念が広がっているようです。

《肖敏捷氏》 「場合によっては日本以上に過酷な競争、例えば何かミスがあった時に、客からクレームがあった時に、配達する人が賠償したり、クレームが多ければ多いほどクビになったり、従業員に対しては雇用契約がなかったり、そして保険もない。」

一方で、中国の物流最大手の順豊が先月24日、深セン取引所に上場しました。「この企業の上場が産業構造を変える兆しになるかもしれない」、と肖さんは話します。

《肖敏捷氏》 「宅配の会社が上場したことはポジティブに評価したい。何故かというと、70年代の日本の高成長が終わり、宅配便が生まれた。投資家ら消費への転換、サービス産業の台頭を象徴するような1つの転換だとおもうし、きちんとやっている会社がどんどん増えるなら、業界全体で改善する可能性が出てくる。」

中国でも改革が進むでしょうか。

■日経朝特急

世界株、時価最大に迫る

世界の市場が株高に沸いている。

トランプ大統領の演説を受けて、米国株は過去最高値を更新、日経平均株価もきのう年初の高値に接近した。新興国株にも資金が還流し、世界の株式時価総額は過去最大まであと一歩にせまる。底流にあるのは世界景気拡大と財政出動への期待だ。ただ株式などリスク資産から金のような安全資産まで上昇する現状には、投資家の不安心理も垣間見える。

世界の市場が株高に沸いている。

トランプ大統領の演説を受けて、米国株は過去最高値を更新、日経平均株価もきのう年初の高値に接近した。新興国株にも資金が還流し、世界の株式時価総額は過去最大まであと一歩にせまる。底流にあるのは世界景気拡大と財政出動への期待だ。ただ株式などリスク資産から金のような安全資産まで上昇する現状には、投資家の不安心理も垣間見える。

物流、30年完全無人化

AIの産業化に向けた政府の工程表が明らかになった。AIを使ってものづくりや物流、医療、介護の現場を大幅に効率化する構想を、3段階に分けて示した。柱の一つが物流で、2030年をめどに、自動運転車やドローンを活用して、完全に無人化するとの目標を明記した。

AIの産業化に向けた政府の工程表が明らかになった。AIを使ってものづくりや物流、医療、介護の現場を大幅に効率化する構想を、3段階に分けて示した。柱の一つが物流で、2030年をめどに、自動運転車やドローンを活用して、完全に無人化するとの目標を明記した。

森林保全へ新税

総務省が森林環境の保全を目的とする新たな地方税の検討に入った。市町村が集める個人住民税に、年数百円程度を上乗せする方向だ。荒廃が進む森林整備や土砂災害を防ぐ財源とし、CO2の排出抑制につなげる。税収はいったん国に集め、森林保全に多額の費用をかける自治体に多めに配りなおす。

総務省が森林環境の保全を目的とする新たな地方税の検討に入った。市町村が集める個人住民税に、年数百円程度を上乗せする方向だ。荒廃が進む森林整備や土砂災害を防ぐ財源とし、CO2の排出抑制につなげる。税収はいったん国に集め、森林保全に多額の費用をかける自治体に多めに配りなおす。

鴻海、シャープ株売却へ

シャープが東証1部復帰に向けた動きである。台湾の鴻海精密工業は、グループで66%保有しているシャープ株の一部を年内にも売却する方針だ。1%程度を売る案が出ている。東証は東証1部指定の条件として、株式の35%以上を市場で流通させることを求めているため、復帰に向け基準を満たす狙いだ。

シャープが東証1部復帰に向けた動きである。台湾の鴻海精密工業は、グループで66%保有しているシャープ株の一部を年内にも売却する方針だ。1%程度を売る案が出ている。東証は東証1部指定の条件として、株式の35%以上を市場で流通させることを求めているため、復帰に向け基準を満たす狙いだ。

■日刊モーサテジャーナル

ダウ2万1000ドルでお祭りムード?

アメリカの新聞各紙は、ダウ2万1000ドルを大きく報じている。

ウォールストリートジャーナルは、「トランプ大統領の市場に友好的な政策や利上げ期待などから、これまでにない速いペースでの大幅上昇になった」、と解説している。またタブロイド紙のニューズデイも、笑顔のトレーダーの写真とともに、「トランプ大統領の演説が株価を押し上げた」、と大見出しで伝えている。

大半の新聞が株価の先行きにも強気なトーンで報じる中、NYタイムズだけは、今後の株価上昇に懐疑的な見方を紹介している。「長期金利は歴史的に見ていまだに低い水準にあることは、世界の投資家が継続的な経済成長を見込んでいない証だ」、と指摘。また、「従来の経済理論で見て、完全雇用に近い中、財政赤字を増やすトランプ大統領のいわば人気取りを重視した政策は経済の崩壊を招くだけだ」、と警告している。

アメリカの新聞各紙は、ダウ2万1000ドルを大きく報じている。

ウォールストリートジャーナルは、「トランプ大統領の市場に友好的な政策や利上げ期待などから、これまでにない速いペースでの大幅上昇になった」、と解説している。またタブロイド紙のニューズデイも、笑顔のトレーダーの写真とともに、「トランプ大統領の演説が株価を押し上げた」、と大見出しで伝えている。

大半の新聞が株価の先行きにも強気なトーンで報じる中、NYタイムズだけは、今後の株価上昇に懐疑的な見方を紹介している。「長期金利は歴史的に見ていまだに低い水準にあることは、世界の投資家が継続的な経済成長を見込んでいない証だ」、と指摘。また、「従来の経済理論で見て、完全雇用に近い中、財政赤字を増やすトランプ大統領のいわば人気取りを重視した政策は経済の崩壊を招くだけだ」、と警告している。

トランプ予算案の余波、環境保護局で大幅人員削減(ワシントンポスト)

「トランプ政権がEPA環境保護局の人員を20%削減する方針だ」、と大きく報じている。トランプ大統領は防衛費を大幅に増やす一方で、そのほかの政府支出を削減し、財政赤字を増やさないとしている。ただ、どのように実現するかは明らかになっていなかった。今回ワシントンポストが取材した内容によると、トランプ政権は国防費を歴史的高水準に増額する一方で、環境保護局の年間予算を現在の82億ドルから21億ドル(約2400億円)ほど削減し、61億ドルにする計画だという。これにより現在15000人いる職員のうち、2000人が早期退職、もしくは解雇を言い渡される見通しである。また現在行われている大気や水質の改善を目指す環境保護のプログラムのうち、38案件が完全に中止されるという。

ワシントンの桜、今年は早咲き(ワシントンポスト)

日米友好の証として1912年に日本から米国に送られた首都ワシントンの桜が満開になるタイミングが今年は例年より早くなりそうだ。暖冬の影響で、満開になるのは今月14日~17日と予想されていて、予想通りだと、1990年に記録した早咲きの記録を更新する。例年より早く満開を迎えるため、毎年150万人の人が訪れる桜まつりも5日繰り上げて開催する予定だという。

・ 米長期金利は低水準

--株高でもあり、そして債権も買われているということですね。長期金利が低い。

《JPモルガン証券/足立正道氏》

「そうですね。やっぱりNYタイムズが言っている通りで、先行きに対する不安感というのはあるんでしょうね。」

--あとはそれだけお金が余っている。

「そうですね。金利が低いということは借りやすいということですし、おかねをあずけていてもしかたがないので、みんな使え、ということになりますから、ジャブジャブ状態ということは言えると思いますね。」

--これはいつか終わりますよね。

「どっかでインフレになって金利が上がってくれば、当然それは縮小ということになりますから、ずっと続くというのはなかなか思いにくいですね。」

--いつまで続きそうですか。

「今のところは、すぐにということはとても考えられないんですけれども、やはり2018年以降は気を付けたほうがいいと思ってます。」

■今日の予定

1月消費者物価指数、家計調査

GPIF16年10-12月期運用実績

米2月ISM非製造業景気指数

米FRBイエレン議長講演

米FRBフィッシャー副議長講演

■ニュース

スナップ初値 公開価格4割上回る

若者を中心に人気のSNS、「スナップチャット」を運営する「スナップ」が2日、ニューヨーク証券取引所に上場しました。初値は、公開価格をおよそ4割上回る24ドルでした。スナップ株に対しては取引開始直後から大量の買いが集まり、初値がつかない状況が続きました。取引開始からおよそ2時間後についた初値は、公開価格17ドルを41%上回る24ドルでした。公開価格ベースの時価総額は、およそ240億ドルで、2014年のアリババ以来の大型上場です。

若者を中心に人気のSNS、「スナップチャット」を運営する「スナップ」が2日、ニューヨーク証券取引所に上場しました。初値は、公開価格をおよそ4割上回る24ドルでした。スナップ株に対しては取引開始直後から大量の買いが集まり、初値がつかない状況が続きました。取引開始からおよそ2時間後についた初値は、公開価格17ドルを41%上回る24ドルでした。公開価格ベースの時価総額は、およそ240億ドルで、2014年のアリババ以来の大型上場です。

ユーロ圏物価↑2% 4年1ヵ月ぶり

ヨーロッパでも物価上昇の動きです。EU=ヨーロッパ連合が発表した2月のユーロ圏消費者物価指数は、1年前に比べて2%上昇しました。上昇率は2013年1月以来4年1ヵ月ぶりの大きさです。原油価格の持ち直しが物価上昇の主な要因です。今回、ECBが目標とする「2%弱」を上回りましたが、価格変動が大きい生鮮食品とエネルギーを除いたユーロ圏コアCPI指数の上昇率は、0.9%にとどまっていることからECBは物価情勢を慎重に見極める構えです。

FRB パウエル理事 米「3月利上げの根拠強まる」

FRB=連邦準備制度理事会のパウエル理事は2日、CNBCテレビとのインタビューの中で、「3月の利上げの根拠は強まった」と述べ、早期の利上げに前向きな姿勢を示しました。また、年内の利上げの回数についてパウエル理事は「3回が妥当だ」と強調しました。

新規失業保険申請 44年ぶり低水準

アメリカの新規失業保険申請者の数が1973年以来、およそ44年ぶりの少なさです。先週1週間の申請者数は前の週に比べ1万9,000人少ない22万3,000人でした。また、中長期の傾向を示す4週移動平均も6,250人減って23万4250人です。

東電と中部電 火力事業を完全統合へ

東京電力ホールディングスと中部電力が、火力発電事業を完全統合する方針を固めたことが分かりました。統合時期は2年後を見込み、両社が共同で設立した火力会社「JERA」に国内の既存発電事業を移管します。燃料調達から発電まで一体的に運営することでコストを削減し、競争力を高めたい考えです。東電は国内15ヵ所でおよそ4,400万キロワット、中部電力は9ヵ所でおよそ2,400万キロワットの火力の発電能力を持っていて、統合により世界最大級の燃料調達・火力発電事業者が誕生することになります。

東芝 東芝機械株の大半を売却

東芝は2日、上場グループ会社の東芝機械の株式を売却すると発表しました。保有する株式20.1%のうち、18.1%分を売却する予定で、東芝機械は持ち分法適用会社から外れることになります。東芝の株式売却の意向に応じ、東芝機械が3日朝の東京証券取引所の立会外取引による自社株買いを実施します。保有株式の9割にあたる3,020万7,000株をすべて売却した場合の総額はおよそ153億円になります。東芝はアメリカの原発事業の損失で悪化した財務の改善に向け、今後もグループ企業の株式売却を進める可能性があります。

金正男氏殺害 北朝鮮籍容疑者きょう釈放

北朝鮮の金正男氏が殺害された事件で、マレーシアの司法長官は、事件に関与した疑いで逮捕された北朝鮮国籍のリ・ジョンチョル容疑者を「証拠不十分」で3日、釈放すると明らかにしました。リ容疑者の身柄は入国管理当局に引き渡され、北朝鮮に送還されます。事件への関与が疑われている北朝鮮国籍の8人のうち唯一逮捕されたリ容疑者の釈放で、真相解明に向けた捜査は難航が必至です。こうしたなか、マレーシアのザヒド副首相は、北朝鮮国民がビザなしでマレーシアへ渡航できる制度を6日から中止し、ビザの取得を義務付けると発表しました。これは、現地メディアが伝えたもので、ザヒド副首相は、理由について安全上の懸念を考慮した結果だと説明しています。

陛下の退位実現方針で一致

天皇陛下の退位をめぐって、衆参両院の議長らは2日、与野党各党が出席する全体会議を初めて行いました。会議では、今の天皇陛下の退位を実現することと、安定的な皇位継承の重要性について一致しました。3日も全体会議が開かれ、与野党で意見の隔たりがある「退位を一代限りとするか」などについて議論します。

米民主党 司法長官を徹底追及

アメリカのトランプ政権に新たな火種です。セッションズ司法長官が駐米ロシア大使と接触しながら議会の公聴会でその事実を明らかにしなかった問題で、野党・民主党は、長官を辞任に追い込む構えを見せています。下院民主党トップ、ペロシ院内総務は2日、「議会での宣誓でうそをついた司法長官は辞任すべきだ」と述べました。一方、セッションズ司法長官は日本時間午前6時過ぎから記者会見を行い、駐米ロシア大使と面会したことを認めたものの、大統領選に関するやり取りはなかったと主張しました。

「国境の壁」に「予算の壁」

トランプ大統領が不法移民対策として掲げるメキシコとの国境の壁の建設をめぐり、確保できる予算が2,000万ドル、およそ23億円にとどまっていることが明らかになりました。これは、ロイター通信が伝えたものです。壁の建設には216億ドル、およそ2兆4,600億円が必要とされていて、現在確保されている予算では、業者数社が「試作品」を作ることぐらいしかできない、ということです。

「バーゼル3」最終決定を再延期

世界の金融当局でつくるバーゼル銀行監督委員会は2日、国際業務を展開する巨大銀行に対する新たな資本規制「バーゼル3」の最終決定を再び延期したと発表しました。リスク資産の評価手法などについて、意見が一致しなかったことが延期の理由です。トランプ政権が進める金融規制の大幅緩和の流れが規制強化を目指すバーゼル委員会の議論に影響を及ぼしているもようです。委員会は1月にも決定を延期していました。

両陛下 元日本兵家族と面会

ベトナムを公式訪問している天皇、皇后両陛下は、太平洋戦争終結後にベトナムに残り、独立運動に加わった元日本兵の家族らと面会されました。両陛下は、首都・ハノイの宿泊先のホテルでフランスからの独立戦争後に日本へ引き揚げる元兵士と同行できず、現地に残されたベトナム人の妻や子供らと面会されました。両陛下は一人一人の手を握り「いろいろとご苦労もあったでしょう」「どうぞお元気で」と労われました。宮内庁によりますと、今回の面会は両陛下の希望を踏まえて実現したということです。両陛下はその後、大使夫妻が主催するレセプションに出席し、結合双生児として生まれた弟のグエン・ドクさんらと懇談されました。天皇陛下は、ドクさんに「どうぞお元気でいらしてください」と語りかけ、皇后さまは「お元気でいらっしゃると、みんなどれだけ喜ぶことでしょう」と声を掛けられました。

ベトナムを公式訪問している天皇、皇后両陛下は、太平洋戦争終結後にベトナムに残り、独立運動に加わった元日本兵の家族らと面会されました。両陛下は、首都・ハノイの宿泊先のホテルでフランスからの独立戦争後に日本へ引き揚げる元兵士と同行できず、現地に残されたベトナム人の妻や子供らと面会されました。両陛下は一人一人の手を握り「いろいろとご苦労もあったでしょう」「どうぞお元気で」と労われました。宮内庁によりますと、今回の面会は両陛下の希望を踏まえて実現したということです。両陛下はその後、大使夫妻が主催するレセプションに出席し、結合双生児として生まれた弟のグエン・ドクさんらと懇談されました。天皇陛下は、ドクさんに「どうぞお元気でいらしてください」と語りかけ、皇后さまは「お元気でいらっしゃると、みんなどれだけ喜ぶことでしょう」と声を掛けられました。

近代美術の見本市 NYで「アーモリ―・ショー」開幕

1994年から始まったアーモリ―・ショーと呼ばれるこの見本市で今回注目が集まったのは日本のある芸術家の作品でした。毎回6万5,000人が訪れるという人気の近代美術を集めた見本市には世界から200近いアートギャラリーが参加しています。この中で最も注目される作品の一つがこちら。「キャンディーアップルレッド」と呼ばれる鮮やかな赤とドットが特徴の彫刻、草間弥生さんの作品です。草間さんは存命の女性アーティストの中で最も価値の高い作品を生み出す芸術家として国際的に認められています。この見本市は5日まで開催されています。

■【ネタのたね】世界最大級 エネルギーの総合展

31ヵ国、1,570社が出展する世界最大級のエネルギーの総合展「スマートエネルギWeek2017」(東京ビッグサイト)。太陽光や風力といった最新の再生可能エネルギー技術などが展示されるなか、番組が注目したのは・・・。

(1) 発電する窓

発電する“窓”、透過するソーラーパネル。ソーラーパネルにあえて切り込みを入れ光を通すことで、窓としても利用できるようにしました。半透明にしたことで発電量は3割ほど落ちますが、このように建材と一体化した太陽光発電の需要は今後拡大しそうです。

キーワードが「ZEB(ゼブ)」(ネットゼロエネルギービル)。太陽光発電などで電力を自給し、省エネと組み合わせることで、正味のエネルギー消費をゼロにちかづけようという次世代ビルディングです。国は2020年までに新築公共建築物のZEB化を目指しています。

《カネソーラー販売市場開発部/蔵岡明弘氏》

「オフィスビルなどで太陽電池を搭載するには、屋上の設置面積では限られているので、窓などの開口部に太陽電池を搭載できれば、ZEBの実現に貢献できる。」

(2) 水をいれると電池に

4ヵ所ある専用の注ぎ口から合計2リットルの水を入れると、容器内の塩が溶けマグネシウムと反応、電気が流れる仕組みです。海水や炭酸飲料などでも発電します。

《古河電池/熊谷枝折氏》

「つないでいるLEDライトは1ワット以下、300時間点灯することができる。」

スマートフォンの場合は最大30台まで充電できます。企業や自治体向けのほか、一般家庭用の小型タイプも用意。

マグボックス・スリム(1万5000円~・オープン価格)

■【コメンテーター】JPモルガン証券/足立正道氏

・ 米景気指数は強い、利上げ年4回も?

--3月利上げの織り込みのスピードが速いですね。

「そうですね、もともとニューヨーク連銀のダドリー総裁から始まって、昨日ブレナードも出て、パウエル理事と・・・。なんか準備したかのように発言がすごくタカ派に寄っていたというので、今はマーケットもすごくびっくりしていると思いますね。」

--でもそれだけの数字、経済指標とかが出てきているということですか。

「あんまり2月のFOMCから今にかけてすごく変わったかというと、そんんなにはおもってないんですけど、若干CPIが強かったとかいうのはありますが、やはり今のマーケットのセンチメントがすごい強いのが影響しているのかもしれませんね。」

--となると、また年3回、4回という議論になってきますね。

「はい、そうですね。マーケットはこれまで2回と思っていたのが、だいたい3回になりつつあって、へたをすると4回ということになりそうです。」

--イエレン議長、そしてフィッシャー副議長が今日どういうことを言うのか、注目です。

・ きょうの経済視点 「サイクル」

「景気のサイクル、景気の循環という意味ですね。今の経済の局面というのは、何か大きくすべての全体が上がっていくというよりは、これまで落ちていたものが戻っていっているというふうに見ているので、今後、この勢いというのはなかなか簡単には解消しないんですけど、本当に全体が上がるかというのが、2018年以降に試されるとことになると思います。」

--そこが上がっていくためには何が必要ですか。今はまだ部分、部分ということですが・・・。

「いろんなことが必要なんだと思うんですけれども、もちろん経済政策ということもありますが、やっぱり大きいのは民間のセンチメントと言いますか、民間の自信が高まっていくということが重要で、それが本当にできるのかどうか、非常にちょっと私個人が不安なんですけれども・・・。長い目で見たらまだ不安ですね。今年良くなることが、来年にうまくつながってくれればいいなと思っています。」

例えばこれまでの「4G LTE」では30秒ほどかかっていた高画質の映画のダウンロードが、1秒ほどで可能となるくらいの速さです。早ければ2019年にも無線ネットワークの世界標準となると言われています。

例えばこれまでの「4G LTE」では30秒ほどかかっていた高画質の映画のダウンロードが、1秒ほどで可能となるくらいの速さです。早ければ2019年にも無線ネットワークの世界標準となると言われています。 (フリップ:大統領選後の最高水準、上回る)

(フリップ:大統領選後の最高水準、上回る)

昨日、3月相場入りとなりました。そこで過去の3月相場入りをした週の日本市場を見ますと、外国人買いと日経平均の上昇が続いていることが分かります。アメリカ株には「5月に株を売れ」と言われる季節性がありますが、今の時期から5月にかけては株高の季節性があるということです。背景は例年2月から始まる巨額な税還付金なんですが、このアメリカの良好な資金需給やアメリカの株高の恩恵が、そろそろ日本株に及んでくる時期が今週なんだというふうに見ています。

昨日、3月相場入りとなりました。そこで過去の3月相場入りをした週の日本市場を見ますと、外国人買いと日経平均の上昇が続いていることが分かります。アメリカ株には「5月に株を売れ」と言われる季節性がありますが、今の時期から5月にかけては株高の季節性があるということです。背景は例年2月から始まる巨額な税還付金なんですが、このアメリカの良好な資金需給やアメリカの株高の恩恵が、そろそろ日本株に及んでくる時期が今週なんだというふうに見ています。 (フリップ2:3月に入り上値軽く)

(フリップ2:3月に入り上値軽く) 「そうですね。先週、アメリカでもすごく話題になっていましたが、

「そうですね。先週、アメリカでもすごく話題になっていましたが、

1位 アイルランド

1位 アイルランド (フリップ3:労働生産性が高い企業上位10社(業界平均比))

(フリップ3:労働生産性が高い企業上位10社(業界平均比)) 《SMBC日興証券/圷正嗣氏》

《SMBC日興証券/圷正嗣氏》 既に人事部向けに取り入れられているシステム。縦軸は内定承諾件数、横軸が辞退件数を表しています。左上に位置するほど内定が多く辞退が少ない、生産性の高い採用担当者を表し、右下ほど低いと一目で分かります。中途採用がメインのベンチャー企業では、採用担当者は人材を口説く力が求められています。

既に人事部向けに取り入れられているシステム。縦軸は内定承諾件数、横軸が辞退件数を表しています。左上に位置するほど内定が多く辞退が少ない、生産性の高い採用担当者を表し、右下ほど低いと一目で分かります。中途採用がメインのベンチャー企業では、採用担当者は人材を口説く力が求められています。

はい、トランプ大統領が2月9日に驚異的な税制を発表すると発言してから昨日まで、S&P500企業のうち、実効税率が低い50社が平均で3.1%上昇したのに対して、減税の恩恵を受けるはずの税率の高い50社は2.6%の上昇にとどまっています。つまり減税などのインパクトを過度に織り込んでいるわけではなく、株価は下がるとしても限定的と考えています。

はい、トランプ大統領が2月9日に驚異的な税制を発表すると発言してから昨日まで、S&P500企業のうち、実効税率が低い50社が平均で3.1%上昇したのに対して、減税の恩恵を受けるはずの税率の高い50社は2.6%の上昇にとどまっています。つまり減税などのインパクトを過度に織り込んでいるわけではなく、株価は下がるとしても限定的と考えています。

トランプ相場の当初というのは、期待先行でアメリカでは株高・長期金利上昇、そしてドル高になりました。ただ最近は株価のみが好調で、長期金利の低下基調がドルの上値を重くしています。その背景としてやはりトランプ政権の政策というのが、企業業績への寄与が期待される税制改革や規制緩和が先行し、一方で景気物価に直接効く公共投資の拡大、あるいは財政出動というのが遅れる可能性があるとの見方が強まっていた。今回の演説でなお財政出動へのコミットがなければ、長期金利は低迷し、ドルの上値が重い状況になりそうです。さらに税制や規制緩和にも触れないようなら、期待外れで株価も反落する可能性があります。堅調なアメリカの景気に支えられて、ドルの下値は堅そうなんですが、この場合はポジション調整もあって、111円を試す展開になりそうです。逆にそれぞれの政策実行に一歩踏み込めば、ドル円相場は115円方向に持ち直すということになるかもしれない。

トランプ相場の当初というのは、期待先行でアメリカでは株高・長期金利上昇、そしてドル高になりました。ただ最近は株価のみが好調で、長期金利の低下基調がドルの上値を重くしています。その背景としてやはりトランプ政権の政策というのが、企業業績への寄与が期待される税制改革や規制緩和が先行し、一方で景気物価に直接効く公共投資の拡大、あるいは財政出動というのが遅れる可能性があるとの見方が強まっていた。今回の演説でなお財政出動へのコミットがなければ、長期金利は低迷し、ドルの上値が重い状況になりそうです。さらに税制や規制緩和にも触れないようなら、期待外れで株価も反落する可能性があります。堅調なアメリカの景気に支えられて、ドルの下値は堅そうなんですが、この場合はポジション調整もあって、111円を試す展開になりそうです。逆にそれぞれの政策実行に一歩踏み込めば、ドル円相場は115円方向に持ち直すということになるかもしれない。

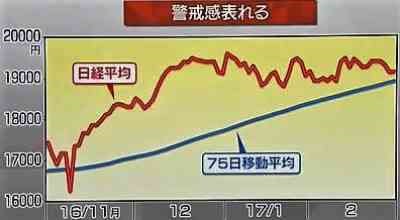

ただマーケットはもう織り込んできていますから、日経平均は月曜日まで4日続落、昨日は5日ぶりに反発したんですけれども、上げ幅を縮めて安値引けですからね。なので織り込みができているので、下げたところで200円安ぐらいじゃないか。このグラフで、直近はちょうど75日移動平均ぐらいなんです。むしろポジティブな内容が逆に出たら、それはサプライズとなって500円ぐらい上がる。過去、今年入ってからトランプ発言で470円ぐらい上がっているケースもありますから。なので、あんまり踏み込んだ内容にならない、失望、だけど下げは限定的。万が一サプライズでアグレッシブな、大風呂敷を広げるようなのが出てくると、ボーンと跳ねる可能性もあるかなと思います。

ただマーケットはもう織り込んできていますから、日経平均は月曜日まで4日続落、昨日は5日ぶりに反発したんですけれども、上げ幅を縮めて安値引けですからね。なので織り込みができているので、下げたところで200円安ぐらいじゃないか。このグラフで、直近はちょうど75日移動平均ぐらいなんです。むしろポジティブな内容が逆に出たら、それはサプライズとなって500円ぐらい上がる。過去、今年入ってからトランプ発言で470円ぐらい上がっているケースもありますから。なので、あんまり踏み込んだ内容にならない、失望、だけど下げは限定的。万が一サプライズでアグレッシブな、大風呂敷を広げるようなのが出てくると、ボーンと跳ねる可能性もあるかなと思います。 今年に入ってから水曜日は株はさげないんですよね。火曜日は下がる水曜日に上がるというパターンがずっと続いていたんですけれども、これをある番組で言ったら、日経平均は翌週下がっちゃって、そのアノマリーというかジンクスが崩れちゃったんだけど、これはトピックス(東証株価指数)はまだ続いていて、今年に入ってから水曜日は負けなしなんです。だから今日は水曜日なので、このパターンが維持できるかというのも注目したいと思いますね。

今年に入ってから水曜日は株はさげないんですよね。火曜日は下がる水曜日に上がるというパターンがずっと続いていたんですけれども、これをある番組で言ったら、日経平均は翌週下がっちゃって、そのアノマリーというかジンクスが崩れちゃったんだけど、これはトピックス(東証株価指数)はまだ続いていて、今年に入ってから水曜日は負けなしなんです。だから今日は水曜日なので、このパターンが維持できるかというのも注目したいと思いますね。 --それはやはりこの高値警戒感というのが広がっているということですね。

--それはやはりこの高値警戒感というのが広がっているということですね。 (フリップ2:米株は適正地より30%割高)

(フリップ2:米株は適正地より30%割高) --コチラですね。3つあります。

--コチラですね。3つあります。

はい、前月比でマイナス2.8%と、市場予想のプラス0.6%を大きく下回り、また12月分も下方修正されました。地域別に見てみますと、西武エリアがマイナス9.8%と2014年6月以来の低水準、また中西部もマイナス5.0%と2014年4月以来の低水準でした。

はい、前月比でマイナス2.8%と、市場予想のプラス0.6%を大きく下回り、また12月分も下方修正されました。地域別に見てみますと、西武エリアがマイナス9.8%と2014年6月以来の低水準、また中西部もマイナス5.0%と2014年4月以来の低水準でした。

内訳を見てみますと、研究開発費や販売宣伝費が大きく増加しました。こうした費用の拡大を吸収していくには、利用者数のさらなる増加や、1人当たりの売上高を拡大させる必要があると考えられます。

内訳を見てみますと、研究開発費や販売宣伝費が大きく増加しました。こうした費用の拡大を吸収していくには、利用者数のさらなる増加や、1人当たりの売上高を拡大させる必要があると考えられます。 (フリップ3広告主の満足度)

(フリップ3広告主の満足度) (フリップ:ドル/円の下値めどは?)

(フリップ:ドル/円の下値めどは?)

(フリップ:海外投資家、日本株を売り越しに)

(フリップ:海外投資家、日本株を売り越しに) (フリップ1:米長期金利は低下傾向)

(フリップ1:米長期金利は低下傾向) (フリップ2:1%以上の急上昇は1990年以降7回

(フリップ2:1%以上の急上昇は1990年以降7回 (フリップ3:米国長期金利ピークアウト後は景気減速)

(フリップ3:米国長期金利ピークアウト後は景気減速)

(フリップ:110円を目指す可能性も)

(フリップ:110円を目指す可能性も)

(フリップ:170ドルが「節目」)

(フリップ:170ドルが「節目」) (フリップ2:170ドル突破で上値を試す展開に)

(フリップ2:170ドル突破で上値を試す展開に) 消費、GDP成長率が伸び悩み低迷する経済状況にある韓国。将来不安があるほか、最近では大統領や財閥を巡るスキャンダルの悪影響も懸念されている。そうした中、近年成長し期待を集めている分野がレンタル市場。特に家電など家庭用品や車のリース・レンタルが大きく成長すると見られている。16年に25.9兆ウォン=約2.4兆円の市場規模は20年には40.1兆ウォンに達すると予測されている。要因は先行き不安から初期支出負担を抑えようという動機の強まりや、シェアリングエコノミーと呼ばれる消費パターンの広がりなどにある。先々ニーズの高まりが見込まれる分野、例えばヘルスケア、医療などで開発力を発揮できれば日本企業にも市場開拓のチャンスが生まれていく可能性がある。解説は野村総合研究所の松井貞二郎氏。

消費、GDP成長率が伸び悩み低迷する経済状況にある韓国。将来不安があるほか、最近では大統領や財閥を巡るスキャンダルの悪影響も懸念されている。そうした中、近年成長し期待を集めている分野がレンタル市場。特に家電など家庭用品や車のリース・レンタルが大きく成長すると見られている。16年に25.9兆ウォン=約2.4兆円の市場規模は20年には40.1兆ウォンに達すると予測されている。要因は先行き不安から初期支出負担を抑えようという動機の強まりや、シェアリングエコノミーと呼ばれる消費パターンの広がりなどにある。先々ニーズの高まりが見込まれる分野、例えばヘルスケア、医療などで開発力を発揮できれば日本企業にも市場開拓のチャンスが生まれていく可能性がある。解説は野村総合研究所の松井貞二郎氏。 (フリップ1:韓国消費は低迷)

(フリップ1:韓国消費は低迷) (フリップ2:拡大するレンタル市場)

(フリップ2:拡大するレンタル市場) (フリップ3:韓国レンタル市場の今後)

(フリップ3:韓国レンタル市場の今後) (1) 今週末の日経平均予想

(1) 今週末の日経平均予想

デフレ脱却の有効な処方箋か、はたまた劇薬なのか。財政政策からのアプローチで物価が上がるとする理論を提唱するシムズ教授の理論には懸念や反発が根強く、マーケットで今大きな議論が巻き起こっています。ただ中にはこのシムズ理論には「誤解」があると言います。その誤解とは。解説は東京大学大学院教授・渡辺努氏。

デフレ脱却の有効な処方箋か、はたまた劇薬なのか。財政政策からのアプローチで物価が上がるとする理論を提唱するシムズ教授の理論には懸念や反発が根強く、マーケットで今大きな議論が巻き起こっています。ただ中にはこのシムズ理論には「誤解」があると言います。その誤解とは。解説は東京大学大学院教授・渡辺努氏。 「これまでは物価のコントロールは日銀の金融政策に依存するところが多かったのですが、シムズ教授は、『金利がゼロ状態で金融政策でアプローチしても結果が出ない。財政政策からのアプローチで物価が上がるのでは。』、という理論を提唱しています。日本で言うと、消費税をやめて消費喚起をすることでインフレを起こします。将来の付け・借金についてはインフレによって結果として軽減されるというものです。」

「これまでは物価のコントロールは日銀の金融政策に依存するところが多かったのですが、シムズ教授は、『金利がゼロ状態で金融政策でアプローチしても結果が出ない。財政政策からのアプローチで物価が上がるのでは。』、という理論を提唱しています。日本で言うと、消費税をやめて消費喚起をすることでインフレを起こします。将来の付け・借金についてはインフレによって結果として軽減されるというものです。」 「そうですね。いくつかの点があるんですが、1つは、今までシムズの理論あるいはFTPLというのが適用されてきたケースについて、少し考えてみるといいと思うんですけども、どちらかというとうまくいかなかった、政策の失敗の例として使われてきたことが多いんですね。典型的には戦争中の非常に国債が発行されて財政がコントロール効かなくなってしまったような状態、そういう時にハイパーインフレが起きるんですけれども、それをこのFTPLというのはうまく説明できるということだったわけですね。あるいは通貨危機なども同じような現象でして、財政の問題が深刻化して、しかもコントロールできなくなってしまう。そこでインフレが起きるというのが現象として起きたわけですけれども、それをFTPLで説明するという、そういう、①『悪い例にわりあい上手に適用できるということが強調されてきた』、と思うんですね。」

「そうですね。いくつかの点があるんですが、1つは、今までシムズの理論あるいはFTPLというのが適用されてきたケースについて、少し考えてみるといいと思うんですけども、どちらかというとうまくいかなかった、政策の失敗の例として使われてきたことが多いんですね。典型的には戦争中の非常に国債が発行されて財政がコントロール効かなくなってしまったような状態、そういう時にハイパーインフレが起きるんですけれども、それをこのFTPLというのはうまく説明できるということだったわけですね。あるいは通貨危機なども同じような現象でして、財政の問題が深刻化して、しかもコントロールできなくなってしまう。そこでインフレが起きるというのが現象として起きたわけですけれども、それをFTPLで説明するという、そういう、①『悪い例にわりあい上手に適用できるということが強調されてきた』、と思うんですね。」 「これは最近のFTPLの中での研究の1つなんですけど、いい例として、大恐慌の時のアメリカというのは、今の日本と同じように、デフレだったわけですけれども、そこから脱却する過程で財政の政策が役に立ったということを示す研究というのが出てきています。この青い線が物価なんですけれども、デフレが進んでいました。ここでルーズベルトが大統領になって、新しい政策を始めたわけなんですけれども、それを反映して物価が上がっていく。注目していただきたいのは国債の価格、これは国債の実質価格なんですけれども、ルーズベルトが始めるまでは上がっていって、どんどんみんなが国債に向かっていく需要が強かったわけですが、その後は国債にあまり向かわなくなってくる。向かわなくなっていく1つの理由は、財政を拡張していくので、そうするとあまり国債に魅力を感じなくなっていくということが背景になって、国債から商品へ、というふうに需要が振り向けられていったということが起きたわけです。」

「これは最近のFTPLの中での研究の1つなんですけど、いい例として、大恐慌の時のアメリカというのは、今の日本と同じように、デフレだったわけですけれども、そこから脱却する過程で財政の政策が役に立ったということを示す研究というのが出てきています。この青い線が物価なんですけれども、デフレが進んでいました。ここでルーズベルトが大統領になって、新しい政策を始めたわけなんですけれども、それを反映して物価が上がっていく。注目していただきたいのは国債の価格、これは国債の実質価格なんですけれども、ルーズベルトが始めるまでは上がっていって、どんどんみんなが国債に向かっていく需要が強かったわけですが、その後は国債にあまり向かわなくなってくる。向かわなくなっていく1つの理由は、財政を拡張していくので、そうするとあまり国債に魅力を感じなくなっていくということが背景になって、国債から商品へ、というふうに需要が振り向けられていったということが起きたわけです。」 「まず財政を拡張していくわけですけれども、すると国債をどんどん発行する、あるいは国債に見合う将来の税収というのがやや少なくなるということが起きますので、そうするとそこで国債の価格が下落するということが起きます。とりわけ実質の国債の価格下落するということが起きます。そうするとそこで将来の税の負担が減るというふうに皆さん認識するわけですので、そうするとその分だけ自分の懐が少し豊かになったというふうに認識します。それで消費が増えていって、それが需給を引き締めていって、物価を上げていく。こういうことが言われております。実際にこれが大恐慌期に起きたということです。」

「まず財政を拡張していくわけですけれども、すると国債をどんどん発行する、あるいは国債に見合う将来の税収というのがやや少なくなるということが起きますので、そうするとそこで国債の価格が下落するということが起きます。とりわけ実質の国債の価格下落するということが起きます。そうするとそこで将来の税の負担が減るというふうに皆さん認識するわけですので、そうするとその分だけ自分の懐が少し豊かになったというふうに認識します。それで消費が増えていって、それが需給を引き締めていって、物価を上げていく。こういうことが言われております。実際にこれが大恐慌期に起きたということです。」 「今までの財務省的といいますか、日本の中での政府の立ち位置としましては、仮にきょう減税を100したとしますと、それによって消費を盛り上げようとするわけですが、同時に将来同じ金額100の増税がありますと、こうすることによって将来の負担を無くすんだということをいうわけであります。」

「今までの財務省的といいますか、日本の中での政府の立ち位置としましては、仮にきょう減税を100したとしますと、それによって消費を盛り上げようとするわけですが、同時に将来同じ金額100の増税がありますと、こうすることによって将来の負担を無くすんだということをいうわけであります。」 --ですからこれまでは私たちがちょっと最近ずっと頼っていたのは、金融アプローチ、金利を下げることによって、円安を起こして、業績を良くして、賃金が上がって、物価上昇でしたけれども、もっとダイレクトに消費者のほうに訴え掛けることによって物価を上昇させるということですが、ただ大事なのは『一時的だけけれども・・・』ということを強調して、人々の気持ちを消費に行かせることができるかどうか、ここが一番大事ですね。

--ですからこれまでは私たちがちょっと最近ずっと頼っていたのは、金融アプローチ、金利を下げることによって、円安を起こして、業績を良くして、賃金が上がって、物価上昇でしたけれども、もっとダイレクトに消費者のほうに訴え掛けることによって物価を上昇させるということですが、ただ大事なのは『一時的だけけれども・・・』ということを強調して、人々の気持ちを消費に行かせることができるかどうか、ここが一番大事ですね。