あー調子が悪い・・・ 風邪気味でふわーて感じで・・・ ふらつく、良くない、

午後半休取らしていただいた。 午前中に集中して仕事をこなして、終了。

体調管理は、ご安全にね。

先週、サトー電気の帰り道、何か物足りない(テスト棒6本購入)ので、某ワットマンに

立ち寄った。

チューナーと、なんと!! 遂に発見!! DVPーS7000 キター・・・・

値段もお手頃価格納得です。(誰も見向きしない・・・SACDとも決別してるしね・・・)

しかし、ある意味、素性の良い構成は眠っている。

クロックはPLLで安定化させている。

水晶発振器は今時のセラミックパッケージ。(すでに25年くらい経っている)

D/Aコンバータ基板は映像関連から別基板で構成されている。

(出力系の回路も一部同居している)

ソニー独自のカレントパルスD/Aコンバータである。

(面白い構成です。味がある。 ローカル電源系はしっかりとディスクリート回路

で構成。 I/V変換、出力バッファーのオペアンプは交換したほうが良い)

電源は映像回路と駆動系(スイッチング電源)と別でRコアトランスで映像系

と別電源構成です。こだわりを感じます。

(フロントパネルのスライドギミック最高、ゴージャスなシャンパンゴールド!!

ゴールド好きには堪りません。)

持ち帰って、早速中身を確認して、変な弄くりはなさそうだ。 それではCDを再生

すると。鳴るじゃ、アーリませんか? 良いですね。

しかし、幸せな時はあまりにも短かった・・・・ 20分経とうとした時、突然の黙り・・・

変なことはされていないように見える・・まじ、根が深い?

何で? ピックアップかと思いきや・・・違った。 アイパターンははっきり見えている。

おかしい? そこでDVDはどうなのと?再生すると、苦もなく、キレイに再生する。

音もバッチリである。流石DVDオーディオである。

DVDは再生できてCDは再生できない・・・・ 悩むよね〜。

サービスマニュアルとにらめっこしたが、ハイテク機器なので、手のつけようが

見つからない。 乏しい知識総動員でアイ・パターン後の信号を追ってみた。

ドライブはそっけない外観だが、この下には樹脂製のハニカム格子の

台座があり、それにドライブが固定されている。振動・強度対策か?

ピックアップは2ケある。左がCD用レンズがデカい。

ピックアップの裏がわ・・・、真ん中の可変抵抗器がCD用の調整

ハイテクなので、もしかすると画面で調整できるかも・・・

英語が堪能な方は是非サービスマニュアルの後半をご覧ください。

時計方向で出力ダウン、反時計方向で出力アップ、やらない方が

いいかも、オシロで確認しながら適度なレベルにね、観測箇所は

マニュアルで確認してください。壊したらリペア部品はないでしょう。

D/Aコンバータは動作しているようだが、DVDの音データは変換する。

CDのデータは変換しない? ナーンでかな? CDとDVDモードの挙動の信号を

追うと、両方共に認識して、それらに対応した信号処理をしている。

うーん、と悩んで5日目、(平日も夜間弄っていた)まさかと思い、クロックを観測

した。ディスクは回転しタイムカウンタも順調に動作し、曲も認識し整然と動作して

いる。回路図から512fsのところを確認すると・・・・

ナーンと、24MHzになっていた・・・ ああ、こりゃだめだ。

22.5792MHzでないといけない・・・ 1.5MHzくらい平気でズレている。

コレは困った。そこでCD系のクロック生成している、左側が水晶発振器の励起用の

コンデンサと微調用のトリマコンデンサ。 疑わしきはトリマコンデンサしかない。

交換後なので青いトリマコンデンサへ変更した。

その右側が正規のトリマコンデンサ 白いパッケージ

DVD関係と思われる。

少しトリマを弄ると、いきなり再生するではありませんか・・・これか・・・

指で摺動子側を押さえると、再生する・・・ あああ、これか・・・・

接触不良していたみたいです。10PFのトリマコンデンサを探し出し、交換する。

(チューナーのフロントエンド部修理のため在庫あり、業者ではありません。)

オシロスコープのカウンタ機能を使うが精度が足らない。カウンタを持って来て

調整を行う。

手元の金属のマイナスドライバーで調整すると、そりゃ、誘導されて、イマイチな

周波数変化しかしない。 ドライバーを適当に回して、トリマから外して、周波数確認

をする。5回目くらいで、22.57918MHzまで追い込めた。回路の素性が良いので

ぴったり決めやすい。

これで、CDは再生できることになった。もしかすると、初代のDVPーS7000も

このトリマコンデンサの接触不良で動作停止したのかもしれない。

アノ時も悩んだが、そう来るかとは思っていなかった。

D/Aコンバータは初代の基板を持っておいたので、すでにオペアンプはソケット式で

何故かD/Aコンバータ基板が2枚あります。

簡単に交換できる。I/VコンバータのOPA2134はすでに他機種で動かしている

ので、何気にあった、JRC NJM2114を取り付けてあげた。

バッファーは当時交換したままで、シグネティクスの5532を取り付けていた。

この組み合わせも結構いい感じです。

クロックのPLL駆動でキレイな波形で動作しているので、結構、シュッとした音を奏

でます。

クロックがキレイだと、分解能と音場がスッキリした見通しの良い音になります。

カレントパルスの弱点と言われた、低域の表現もいい感じに鳴っていると思います。

カレントパルスコンバータと相まって、音楽を楽しみながら聞けます。

デザインとフロントパネルのギミックを含めて、面白いプレイヤーです。

ワタシ的には、DVP−S7700よりは、S7000の方が音質的には好みです。

S7700は、なんか?そっけない音なので、飽きてしまいます。

S7000は、少し、熱を持つ半導体があるのでヒートシンクを取り付けてあげました。

ドルビーマークの半導体が結構、熱を発しています。

↓ここのモトローラのパッケージ、ドルビーマーク入り

その近くに、接触不良を起こしたトリマコンデンサがあります。

故障しやすくなっているのかもしれません。

今回も結構、悩みましたが、DVDの音声信号が変換されて、CDの音声信号が

ならない事が、一つの解決の糸口に結びつきました。

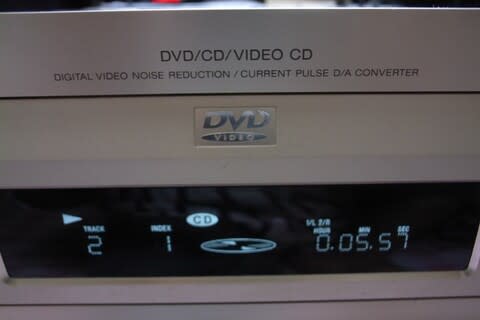

テスト中の風景、相も変わらず、いい加減な積み上げ方です。

プラシーボ情報満載ですが、気分的にD/Aコンバータへの電力配線を野放しから

浮かせました。

少し、高域の表現が変った気がします。

このディスプレイも久々に見ることができました。

このフロントパネルの正面右側の回路基板にローカルの電源部がありますが、

フラットパッケージのトランジスタ付近の電解コンデンサを交換しました。

起動時の動作に迷いがありません。劣化していたのか?

それとも、静電タッチなのでそのアース結合端子を再ねじ締めしたので、通電が

良くなったのかは不明ですが・・・ 初代機にも同様に電源投入時に謎の動作

をしていた事がありました。

面白いね、オスカーピータソンのウイゲットリクエストを聞いているが、バスドラの

表現が重みと張りがあって、一段と楽しく聞くことができます。

それでは、ご安全に・・・・