これまでいろんな演奏のCDを買ってきましたが、最近ふと思ったのが、いろんな演奏を聴くのは少し辞めて、世評の高い名盤と言われるものを、少しじっくり聴いてみようではないか、ということです。いろんなCDに目移りしているが、ここいらで名盤を聴いてみよう。もしかすると、いろんな演奏を聴き、買うよりは、名盤と言われるものを1枚持っていれば、十分ではないか、と妙に悟りをひらいたようなことを思ったのでした。ただし、これは思ったことであり、それが実際に行われるのかどうかといえば、…、ということでした(笑)。

そんなことと同じかも知れませんが、最近私はモーツァルトをもう一度しっかり聴いてみよう何て、これまた殊勝なことを思ったのでありました。でもね、モーツァルトって、改めて言うことでもないですが、永遠の存在ですねえ。最近も聴いては、涙するような、まあひとり喜んでいるのでありました

まあ、そんなことはさておき、今回はモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第3番ト長調K.216です。1775年の9月12日にザルツブルクで作曲された。5曲あるモーツァルトのヴァイオリン協奏曲の中の一曲。これらのヴァイオリン協奏曲は20歳ころの作品で、ピアノ協奏曲が生涯書き続けたのに対して、これ以降は書かれなかった。おそらくは当時世間のヴァイオリン協奏曲に対する需要は低かったのでしょうねえ。でも、この時期の曲では出色のものですよねえ。

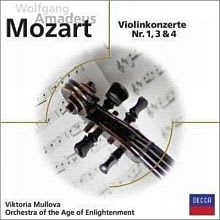

この曲も、グリュミオーやクレーメル、、シェリングなどの名盤がありますねえ。今回は、ヴィクトリア・ムローヴァのヴァイオリンと指揮、エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団の演奏です。2001年7月ロンドンでの録音です。しかし、さっき名盤を聴こうと言っていたので、グルミオーかいな、と思いきや、意外のムローヴァでありました…。言い訳をするなら、私は、グリュミオー盤は持っていないのでありました。なかなか思い通りにはいかないものです。

実は、この曲久々に聴きました。第2楽章は、これってこの曲やったか。デヴェルティメントのアダージョ楽章かと勘違いしていました。ムローヴァはモダン楽器にガット弦で演奏しており、ちょうどモダン楽器とピリオド楽器の中間で、よい言い方をすれば、双方のいいところを合わせた、ほどよい熱気と冷淡さとでもいいうのでしょうか。ピリオド楽器がそれほど好きではない私にしてみますと、いっそのことモダン楽器でするほうがいいのでは、と思うこともあるのです。しかし、耳に馴染んでくると、この澄んだ音色が実に心地よく聞こえるのでありました。エイジ・オブ・エンライトメント管もこじんまりとまとまりよくサポートしております。

第一楽章、冒頭からピリオド楽器の音色が聴かれます。しかし、ムローヴァのヴァイオリンは、少々ことなり、その絡みがけっこう面白い。その両者の対比が新鮮であり、耳を夢中にさせます。カデンツァは、ダントーネによるものを演奏しており、それも注目されます。第2楽章、きれいな曲ですねえ。ムローヴァのヴァイオリンの程よい熱気とねちっこさがちょうどいい頃合いで響いております。一方で節度あるような、甘く切ない情景が滲み出ており、モーツァルトには、最適なのかと思っています。 第三楽章、少々ゆっくりめに聞こえるのは、詰まって前にでにくいようなヴァイオリンの響きか。しかし、これが高音では顕著に現れ、低音になると、澄んだ少々硬めの音色になり、その交わるところがおもしろいですね。

11月は暖かかったのに、月末になって急に寒くなりましたね。もう、師走ですから、そんなもんでしょうねえ。ほんとのに、気がつけば今年も残り少なくなってきました。

(DECCA Eloquence 480 3530 2010年)

そんなことと同じかも知れませんが、最近私はモーツァルトをもう一度しっかり聴いてみよう何て、これまた殊勝なことを思ったのでありました。でもね、モーツァルトって、改めて言うことでもないですが、永遠の存在ですねえ。最近も聴いては、涙するような、まあひとり喜んでいるのでありました

まあ、そんなことはさておき、今回はモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第3番ト長調K.216です。1775年の9月12日にザルツブルクで作曲された。5曲あるモーツァルトのヴァイオリン協奏曲の中の一曲。これらのヴァイオリン協奏曲は20歳ころの作品で、ピアノ協奏曲が生涯書き続けたのに対して、これ以降は書かれなかった。おそらくは当時世間のヴァイオリン協奏曲に対する需要は低かったのでしょうねえ。でも、この時期の曲では出色のものですよねえ。

この曲も、グリュミオーやクレーメル、、シェリングなどの名盤がありますねえ。今回は、ヴィクトリア・ムローヴァのヴァイオリンと指揮、エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団の演奏です。2001年7月ロンドンでの録音です。しかし、さっき名盤を聴こうと言っていたので、グルミオーかいな、と思いきや、意外のムローヴァでありました…。言い訳をするなら、私は、グリュミオー盤は持っていないのでありました。なかなか思い通りにはいかないものです。

実は、この曲久々に聴きました。第2楽章は、これってこの曲やったか。デヴェルティメントのアダージョ楽章かと勘違いしていました。ムローヴァはモダン楽器にガット弦で演奏しており、ちょうどモダン楽器とピリオド楽器の中間で、よい言い方をすれば、双方のいいところを合わせた、ほどよい熱気と冷淡さとでもいいうのでしょうか。ピリオド楽器がそれほど好きではない私にしてみますと、いっそのことモダン楽器でするほうがいいのでは、と思うこともあるのです。しかし、耳に馴染んでくると、この澄んだ音色が実に心地よく聞こえるのでありました。エイジ・オブ・エンライトメント管もこじんまりとまとまりよくサポートしております。

第一楽章、冒頭からピリオド楽器の音色が聴かれます。しかし、ムローヴァのヴァイオリンは、少々ことなり、その絡みがけっこう面白い。その両者の対比が新鮮であり、耳を夢中にさせます。カデンツァは、ダントーネによるものを演奏しており、それも注目されます。第2楽章、きれいな曲ですねえ。ムローヴァのヴァイオリンの程よい熱気とねちっこさがちょうどいい頃合いで響いております。一方で節度あるような、甘く切ない情景が滲み出ており、モーツァルトには、最適なのかと思っています。 第三楽章、少々ゆっくりめに聞こえるのは、詰まって前にでにくいようなヴァイオリンの響きか。しかし、これが高音では顕著に現れ、低音になると、澄んだ少々硬めの音色になり、その交わるところがおもしろいですね。

11月は暖かかったのに、月末になって急に寒くなりましたね。もう、師走ですから、そんなもんでしょうねえ。ほんとのに、気がつけば今年も残り少なくなってきました。

(DECCA Eloquence 480 3530 2010年)

ムローヴァさんのモーツァルトは、さぞかし素敵でしょう。私は聴いたことがありません。この曲は、LP時代にグリュミオー+デイヴィス盤でよく聴いた曲で、とても好きです。最近、群響定期にデュメイさんが登場し、この曲の「弾き振り」をして楽しませてくれました。この音楽とデュメイさんの演奏に感動しました。

私は、申しましたとおりグリュミオ盤はおりません。これまで一番よく聴いたんは、オイストラフBPO盤です。これはよく聴きました。ムローヴァとは大分毛色がちがいますが…。

デュメイも、関西では聴きやすい環境にあるので、一度聴いてみたいと思っています。また、ご教示ください。

そうでした。デュメイさんは、関西フィルの音楽監督でしたね。群響定期では、後半にベートーヴェンの第5シンフォニーを取り上げたのですが、これが凄かったのです。生でこんな「運命」を聴いたことはありません。まるでフルトヴェングラーかと思われるような、緩急・強弱自在の演奏で、大喝采でした。

デュメイさんて、こんな音楽作るのかと……。

デュメイの演奏、ぜひ聴きたいものであります。またご教示ください。