金曜日のカテゴリーは「トリスタンとイゾルデ」である。 で、きょうのタイトルに最も近いのは近年バイロイト音楽祭やミュンヘンのバイエルン国立歌劇場などで活躍している藤村実穂子さんであろう。バイロイトでは「パルジファル」のクンドリーを歌い、各地の「トリスタン」ではブランゲーネで活躍している。

しかし今日はカテゴリーの「トリスタン」から離れてクラシック音楽全般に話を広げたい。

盲目のピアニスト辻井伸行さんがヴァン・クライバーン・コンクールに優勝してマスコミを賑わし、CDの売行きが一躍トップに躍り出ている。私は辻井さんの演奏を聴いていないので、その資質について語ることは出来ないが、マスコミの騒ぎ方には「頗る」付きで疑問を感じている。まず、辻井氏が盲目でなかったらマスコミはこれほど取り上げただろうか。これまでにも海外の音楽コンクールで優秀な成績を上げた日本人は沢山いるが、これ程騒がれた例は知らない。本人の意識は別として、マスコミが境遇を演奏以上にクローズアップした例としてはフジコ・ヘミングさんの例がある。この騒ぎの時には中村紘子さんが「不幸な境遇は演奏の質を高めない」(実際の発言は正確には覚えていないが)といった趣旨の発言をされたのを記憶している。

今回の辻井さんのケースで二つ目の疑問は、無名の新人としてのチャレンジではなく、すでにCDも発売し母親の著作も出版され、批判を恐れずに敢えて言うなら既にコマーシャリズムの線路に乗っている上での受賞である。こうなると、何が受賞に作用しているか判らないのがコンクールの世界でもある。

三つ目は、クライバーン・コンクールに対するマスコミの扱いである。「世界屈指のコンクール」「世界三大音楽コンクール」などと書かれると正に噴飯ものである。コンクールの歴史、優勝者のその後の活躍などを見ても、ショパン・コンクール、チャイコフスキー・コンクール、エリーザベト皇太后コンクールなどと比べて格段に見劣りすることは否めないであろう。

改めて断っておくが、辻井さんの優勝にケチをつけるつもりは毛頭無い。問題はマスコミの取り上げ方の著しい偏向である。

辻井さんの優勝が報じられたのと同じころ、地味な記事が掲載されていた。

イギリスを本拠に活躍しているピアニストの内田光子さんが英国女王から「デイム」に叙せられるという記事である。「デイム」は男性の「ナイト」が「サー」と称されるものの女性形で、貴族に列せられる一つ手前の「騎士」の位に列するという栄誉である。これこそが日本人音楽家が海外で得た快挙中の快挙である。

このニュースが大きく取り上げられないところに日本のマスコミとマスコミに踊らされる我々の民度の低さを示しているのではなかろうか。

しかし今日はカテゴリーの「トリスタン」から離れてクラシック音楽全般に話を広げたい。

盲目のピアニスト辻井伸行さんがヴァン・クライバーン・コンクールに優勝してマスコミを賑わし、CDの売行きが一躍トップに躍り出ている。私は辻井さんの演奏を聴いていないので、その資質について語ることは出来ないが、マスコミの騒ぎ方には「頗る」付きで疑問を感じている。まず、辻井氏が盲目でなかったらマスコミはこれほど取り上げただろうか。これまでにも海外の音楽コンクールで優秀な成績を上げた日本人は沢山いるが、これ程騒がれた例は知らない。本人の意識は別として、マスコミが境遇を演奏以上にクローズアップした例としてはフジコ・ヘミングさんの例がある。この騒ぎの時には中村紘子さんが「不幸な境遇は演奏の質を高めない」(実際の発言は正確には覚えていないが)といった趣旨の発言をされたのを記憶している。

今回の辻井さんのケースで二つ目の疑問は、無名の新人としてのチャレンジではなく、すでにCDも発売し母親の著作も出版され、批判を恐れずに敢えて言うなら既にコマーシャリズムの線路に乗っている上での受賞である。こうなると、何が受賞に作用しているか判らないのがコンクールの世界でもある。

三つ目は、クライバーン・コンクールに対するマスコミの扱いである。「世界屈指のコンクール」「世界三大音楽コンクール」などと書かれると正に噴飯ものである。コンクールの歴史、優勝者のその後の活躍などを見ても、ショパン・コンクール、チャイコフスキー・コンクール、エリーザベト皇太后コンクールなどと比べて格段に見劣りすることは否めないであろう。

改めて断っておくが、辻井さんの優勝にケチをつけるつもりは毛頭無い。問題はマスコミの取り上げ方の著しい偏向である。

辻井さんの優勝が報じられたのと同じころ、地味な記事が掲載されていた。

イギリスを本拠に活躍しているピアニストの内田光子さんが英国女王から「デイム」に叙せられるという記事である。「デイム」は男性の「ナイト」が「サー」と称されるものの女性形で、貴族に列せられる一つ手前の「騎士」の位に列するという栄誉である。これこそが日本人音楽家が海外で得た快挙中の快挙である。

このニュースが大きく取り上げられないところに日本のマスコミとマスコミに踊らされる我々の民度の低さを示しているのではなかろうか。

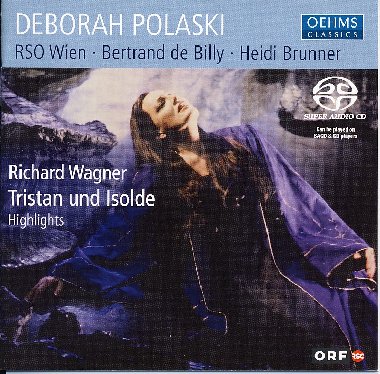

ポラスキのCDのジャケット。

ポラスキのCDのジャケット。