2008年は例年になくオペラを沢山鑑賞した。

以下に記録を記す。

月日 オペラ・カンパニー 曲目 指揮者 場所

3月23日 神奈川県民ホール・びわ湖ホール ばらの騎士 沼尻竜典 神奈川県民ホール

7月27日 パリ国立オペラ トリスタンとイゾルデ セミヨン・ビシュコフ オーチャード・ホール

9月21日 東京シティ・フィル トリスタンとイゾルデ 飯守泰次郎 ティアラこうとう

9月25日 新日本フィルハーモニー ばらの騎士 ルスティアン・アルミンク すみだトリフォニー・ホール

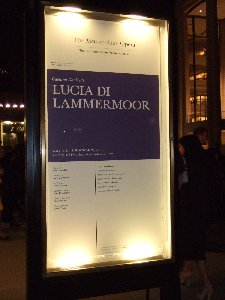

10月22日 メトロポリタン・オペラ ランメルモーアのルチア マルコ・アルミリアート メトロポリタン歌劇場(NY)

10月29日 ウィーン国立歌劇場 フィデリオ 小澤征爾 神奈川県民ホール

11月7日 ザクセン国立歌劇 魔笛 エヴァルト・ドンホッファー ゼンパー・オペラ(ドレスデン)

左から、神奈川県民ホール・びわ湖ホール共同制作「ばらの騎士」、パリ国立オペラ「トリスタンとイゾルデ」、東京シティ・フィル「トリスタンとイゾルデ」

左から新日フィル「ばらの騎士」、メトロポリタン歌劇場「ランメルモーアのルチア」、ザクセン国立歌劇場(ドレスデン)「魔笛」

ひょんな事から職場の同僚からチケットを譲ってもらって、神奈川県民ホールでウィーン国立歌劇場の引越し公演の「フィデリオ」を鑑賞して先ほど帰宅した。

指揮は小澤征爾、レオノーレ役はデボラ・ヴォイトである。

このオペラは合唱のために作られた様なもので、ウィーン国立歌劇場合唱団のパワフルな合唱に圧倒された。

注目のヴォイトである。最近のワーグナー歌手(女声)では私は、若干年上のワルトラウト・マイアーは別格としてヴォイト、デボラ・ポラスキ、ジェーン・イーグレン、ニナ・ステンメに注目しているが、ヴォイトを生で聴いたのは今回が初めて。CDで聴いて想像していた強靭な声とは違って、柔かさを備えた美しい声であった。身体もイーグレン並みの女丈夫を想像していたが思いのほか小柄であった。早い機会に彼女のワーグナーを生で聴いてみたいものである。

何と言ってもウィーン国立歌劇場管弦楽団=ウィーン・フィルの素晴らしいこと。CDでは聴こえなかった様な微妙な音色の変化、隠し味の様な楽器使いを大いに楽しんだ。第2幕の場面転換で演奏される恒例の「レオノーレ序曲第3番」はこれだけでも今夜の価値がある様な圧倒的な演奏であった。

カーテンコールの時、小澤さんがステージに上がると日本語字幕の表示パネルに「文化勲章受章おめでとうございます」の文字が表示された。

すっかり健康そうな指揮ぶりと相俟って、心からおめでとうを言いたい。

ホールでのアナウンスに従って、今日のブログは写真無しである。

指揮は小澤征爾、レオノーレ役はデボラ・ヴォイトである。

このオペラは合唱のために作られた様なもので、ウィーン国立歌劇場合唱団のパワフルな合唱に圧倒された。

注目のヴォイトである。最近のワーグナー歌手(女声)では私は、若干年上のワルトラウト・マイアーは別格としてヴォイト、デボラ・ポラスキ、ジェーン・イーグレン、ニナ・ステンメに注目しているが、ヴォイトを生で聴いたのは今回が初めて。CDで聴いて想像していた強靭な声とは違って、柔かさを備えた美しい声であった。身体もイーグレン並みの女丈夫を想像していたが思いのほか小柄であった。早い機会に彼女のワーグナーを生で聴いてみたいものである。

何と言ってもウィーン国立歌劇場管弦楽団=ウィーン・フィルの素晴らしいこと。CDでは聴こえなかった様な微妙な音色の変化、隠し味の様な楽器使いを大いに楽しんだ。第2幕の場面転換で演奏される恒例の「レオノーレ序曲第3番」はこれだけでも今夜の価値がある様な圧倒的な演奏であった。

カーテンコールの時、小澤さんがステージに上がると日本語字幕の表示パネルに「文化勲章受章おめでとうございます」の文字が表示された。

すっかり健康そうな指揮ぶりと相俟って、心からおめでとうを言いたい。

ホールでのアナウンスに従って、今日のブログは写真無しである。

METはmeetの過去形ではなく、ニューヨークにある「メトロポリタン・オペラ」の愛称である。

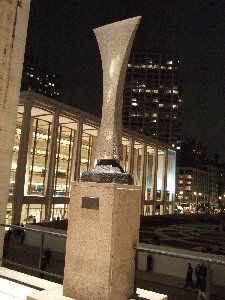

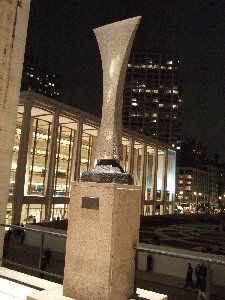

METにはこれまで何回も来ているが、今回初めて2階のバルコニーに日本人の彫刻作品が置かれているのを知った。

流政之(ながれ まさゆき)の"Bachi"(撥)と名付けられた、三味線のバチの形をした彫刻である。右の写真で判る通り、バルコニーの左右に一対の作品として置かれている。

昨日の記事でご紹介した通り「MET」の前の有名な噴水のある広場は工事中である。これはその工事現場をバルコニーから見たところ。広場を囲む建物は、向かって左がニューヨーク・フィルの本拠地「絵イヴリー・フィッシャー・ホール」、右がニューヨーク市立劇場である。

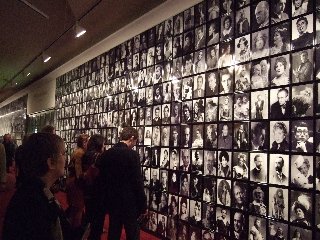

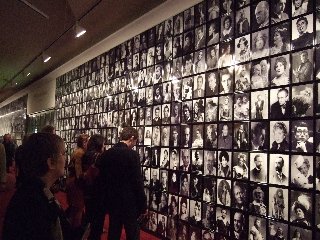

METは今年125年目の記念すべきシーズンを迎えている。

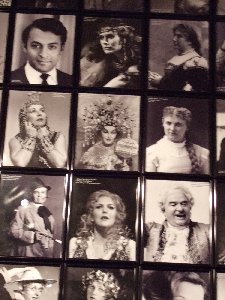

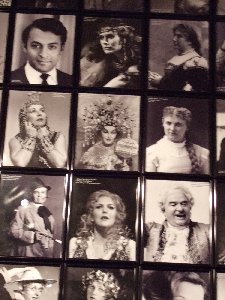

125周年を記念して、正面入り口の下の地階にはMETで活躍した歌手、指揮者らの写真が壁一面に展示されている。

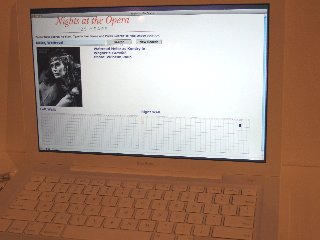

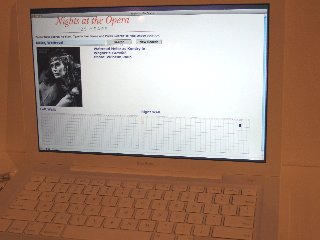

これだけ多くの写真の中から自分のお気に入りの歌手や指揮者の写真を見つけるのは大変である。そこで写真を展示した壁の両端にパソコン(Mac)が置かれており、歌手の名前を入れると写真の位置と何の作品の何の役での写真かの解説が表示されるシステムを提供している。左の写真は"Waltraud Meier"を検索した結果で、「パルジファル」のクンドリーの役で、画面の下の桝目で「右側の壁面、右端から4列目・上から2段目」にある事が判る。

驚いたことにマイアーの写真の下にニルソン、ピエチョンカと私の好きな歌手が縦に3人並んでいた。

正面入り口から入った螺旋階段を上から見る。

当夜楽しんだ演しものはドニゼッティの「ランメルモーアのルチア」であった。指揮はアルミリアート、タイトル・ロールはダムラウである。

METでは前の席の背もたれの後に横長のディスプレイが付いていて、英語とドイツ語の字幕が出る。勿論、いらない人はOFFにすれば目障りな事は無い。海外のオペラハウスの引越し公演や日本でのオペラの原語上演では、舞台の両袖に日本語の字幕が出るのが普通になっているが、アメリカでもドイツ語やイタリア語中心のオペラでは字幕が必要な様である。

日本での字幕も限られた文字数で歌詞の内容を伝えるため、時として普段は余り使われない難しいというか古風な表現を目にする事が多いが、この事情はMETでも同様である。英語の字幕には見た事も無い難しい単語が多用されている。普通なら平易な単語をいくつか並べた慣用句が用いられるところを一語で表現しようとするためにこうなるのであろう。英語の文章としては大変に堅い、難しい表現だが、オペラを鑑賞する様な教養あるアメリカ人にとってはさほど難しい表現ではないのだろう。英語の奥深さを知らされた一と夜でもあった。

METにはこれまで何回も来ているが、今回初めて2階のバルコニーに日本人の彫刻作品が置かれているのを知った。

流政之(ながれ まさゆき)の"Bachi"(撥)と名付けられた、三味線のバチの形をした彫刻である。右の写真で判る通り、バルコニーの左右に一対の作品として置かれている。

昨日の記事でご紹介した通り「MET」の前の有名な噴水のある広場は工事中である。これはその工事現場をバルコニーから見たところ。広場を囲む建物は、向かって左がニューヨーク・フィルの本拠地「絵イヴリー・フィッシャー・ホール」、右がニューヨーク市立劇場である。

METは今年125年目の記念すべきシーズンを迎えている。

125周年を記念して、正面入り口の下の地階にはMETで活躍した歌手、指揮者らの写真が壁一面に展示されている。

これだけ多くの写真の中から自分のお気に入りの歌手や指揮者の写真を見つけるのは大変である。そこで写真を展示した壁の両端にパソコン(Mac)が置かれており、歌手の名前を入れると写真の位置と何の作品の何の役での写真かの解説が表示されるシステムを提供している。左の写真は"Waltraud Meier"を検索した結果で、「パルジファル」のクンドリーの役で、画面の下の桝目で「右側の壁面、右端から4列目・上から2段目」にある事が判る。

驚いたことにマイアーの写真の下にニルソン、ピエチョンカと私の好きな歌手が縦に3人並んでいた。

正面入り口から入った螺旋階段を上から見る。

当夜楽しんだ演しものはドニゼッティの「ランメルモーアのルチア」であった。指揮はアルミリアート、タイトル・ロールはダムラウである。

METでは前の席の背もたれの後に横長のディスプレイが付いていて、英語とドイツ語の字幕が出る。勿論、いらない人はOFFにすれば目障りな事は無い。海外のオペラハウスの引越し公演や日本でのオペラの原語上演では、舞台の両袖に日本語の字幕が出るのが普通になっているが、アメリカでもドイツ語やイタリア語中心のオペラでは字幕が必要な様である。

日本での字幕も限られた文字数で歌詞の内容を伝えるため、時として普段は余り使われない難しいというか古風な表現を目にする事が多いが、この事情はMETでも同様である。英語の字幕には見た事も無い難しい単語が多用されている。普通なら平易な単語をいくつか並べた慣用句が用いられるところを一語で表現しようとするためにこうなるのであろう。英語の文章としては大変に堅い、難しい表現だが、オペラを鑑賞する様な教養あるアメリカ人にとってはさほど難しい表現ではないのだろう。英語の奥深さを知らされた一と夜でもあった。

きのう新日本フィルハーモニーのシーズン公演として「コンサート・オペラ形式」の「ばらの騎士」を聴いた。21日の東京シティ・フィルの「オーケストラル・オペラ」と同様に、オーケストラをステージに置いて、ミニステージを設けての公演形式である。オペラ上演に国の支出や企業の協賛が少ない日本においては、この様な形式でコストを掛けないオペラ公演が増えて来るのは好ましい現象だと思う。

指揮は新日フィルの常任指揮者のクリスティアン・アルミンク。

ミニ・ステージはオーケストラの手前、客席側に設けられており、オーケストラの後方に設けられた東京シティ・フィルとは異なるアレンジである。この形式は以前サンフランシスコ交響楽団でジェーン・イーグレンがゼンタを歌った「さまよえるオランダ人」をDavis Symphony Hallで聴いたことがある。

左の写真は開演前の「プレ・トーク」。中央の通訳を挟んで向かって右が指揮者のアルミンク、左側は演出の飯塚励生である。飯塚は「ステージをオーケストラの前に置く事により、演出の自由度が増した」と述べていた。

左の写真のステージが第1幕、右の写真が第3幕の舞台装置である。

演奏は、オクタヴィアンを歌った藤村美穂子を始め、元帥夫人のナンシー・グスタフソン、オックス男爵のびゃーニー・トール・クリスティアンソン、ファーニナルのユルゲン・リン、ゾフィーのヒェン・ライスらが好演して、大変にレベルの高いものであった。

演出は賛否が分かれるであろう。実際、幕切れ後のカーテンコールでは歌手たちが大きなブラボーを受けていたのに対して、飯塚に対してはブーイングも出ていた。

自由度があるとは言え、やり過ぎとの感じは否めない。全体の下手寄りを中心にしたステージに対して広がりを見せるために、上手の上の方に少女バレリーナによる妖精(幼少時代、少女時代の元帥夫人を表わしているらしい)を登場させるなどはある種アイデア倒れとも感じられた。

この妖精はしばしば舞台上でも、ちょっとした所作のきっかけ作りなどに使われてもいた。小さいステージで歌手の動きが限られる中で、本来大きな舞台で演じられるために作られた楽曲、特に歌唱の間をつなぐオーケストラ演奏が間延びするのを防ぐ効果がある、と始めのうちは感じていたが、やがてのべつまくなしに登場する様になって「うるさい」と感じる様になった。

客席に合唱を配するなどの演出も劇場全体をステージにして「ミニ・ステージ」のマイナスを補う意図があるのだろうが、余りに平凡である。

歌手陣、合唱の振り付けはコメディーらしさを強調して、普段は見られない、特にステージが指揮者よりも手前にある効果を演出していた。人によってはつまらないクスグリに過ぎないと思うかも知れないが、私は「ばらの騎士」の様な作品を肩肘張らずに楽しむ上では悪くないのではないかと感じた。

右の写真、左からライス、アルミンク、藤村、クリステンソン、グスタフソン、リン、佐野(テノール歌手)、田中(マリアンネ)である。

それにしても21日の「トリスタン」も昨日の「ばらの騎士」も20分の幕間での上演である。バイロイトでの幕間は1時間もあり、ミュンヘンなどのオペラハウスでも40分から45分の幕間を取る。最終電車を気にしなければならない日本での公演においては幕間を縮めて終演時刻を早くしなければならないのは判るが、歌手もオーケストラも大変だろうと思う。

そういった悪コンディションにも拘らず、両公演とも最後までしっかりとした好演を聴かせて貰った充実の4日間であった。

指揮は新日フィルの常任指揮者のクリスティアン・アルミンク。

ミニ・ステージはオーケストラの手前、客席側に設けられており、オーケストラの後方に設けられた東京シティ・フィルとは異なるアレンジである。この形式は以前サンフランシスコ交響楽団でジェーン・イーグレンがゼンタを歌った「さまよえるオランダ人」をDavis Symphony Hallで聴いたことがある。

左の写真は開演前の「プレ・トーク」。中央の通訳を挟んで向かって右が指揮者のアルミンク、左側は演出の飯塚励生である。飯塚は「ステージをオーケストラの前に置く事により、演出の自由度が増した」と述べていた。

左の写真のステージが第1幕、右の写真が第3幕の舞台装置である。

演奏は、オクタヴィアンを歌った藤村美穂子を始め、元帥夫人のナンシー・グスタフソン、オックス男爵のびゃーニー・トール・クリスティアンソン、ファーニナルのユルゲン・リン、ゾフィーのヒェン・ライスらが好演して、大変にレベルの高いものであった。

演出は賛否が分かれるであろう。実際、幕切れ後のカーテンコールでは歌手たちが大きなブラボーを受けていたのに対して、飯塚に対してはブーイングも出ていた。

自由度があるとは言え、やり過ぎとの感じは否めない。全体の下手寄りを中心にしたステージに対して広がりを見せるために、上手の上の方に少女バレリーナによる妖精(幼少時代、少女時代の元帥夫人を表わしているらしい)を登場させるなどはある種アイデア倒れとも感じられた。

この妖精はしばしば舞台上でも、ちょっとした所作のきっかけ作りなどに使われてもいた。小さいステージで歌手の動きが限られる中で、本来大きな舞台で演じられるために作られた楽曲、特に歌唱の間をつなぐオーケストラ演奏が間延びするのを防ぐ効果がある、と始めのうちは感じていたが、やがてのべつまくなしに登場する様になって「うるさい」と感じる様になった。

客席に合唱を配するなどの演出も劇場全体をステージにして「ミニ・ステージ」のマイナスを補う意図があるのだろうが、余りに平凡である。

歌手陣、合唱の振り付けはコメディーらしさを強調して、普段は見られない、特にステージが指揮者よりも手前にある効果を演出していた。人によってはつまらないクスグリに過ぎないと思うかも知れないが、私は「ばらの騎士」の様な作品を肩肘張らずに楽しむ上では悪くないのではないかと感じた。

右の写真、左からライス、アルミンク、藤村、クリステンソン、グスタフソン、リン、佐野(テノール歌手)、田中(マリアンネ)である。

それにしても21日の「トリスタン」も昨日の「ばらの騎士」も20分の幕間での上演である。バイロイトでの幕間は1時間もあり、ミュンヘンなどのオペラハウスでも40分から45分の幕間を取る。最終電車を気にしなければならない日本での公演においては幕間を縮めて終演時刻を早くしなければならないのは判るが、歌手もオーケストラも大変だろうと思う。

そういった悪コンディションにも拘らず、両公演とも最後までしっかりとした好演を聴かせて貰った充実の4日間であった。

「ばらの騎士」第三話である。去年の5月にミュンヘンで観て以来、9月に渋谷のオーチャードホールでチューリヒ歌劇場の引越し公演、そして今日は神奈川県民ホールでびわ湖ホールと県民ホールの共同制作の上演を観た。

脳科学者の茂木健一郎氏の最近の著書「すべては音楽から生まれる」によると、オペラやコンサートの後であれこれ批評をしたり知ったかぶりをするのは本当に音楽を楽しんでいないのだそうだが、今日の様な好演を聴くと何か言いたくなるものなのでお許し戴こう。

日本人の演奏で「ばらの騎士」がこれだけ高いレベルで聴けたのは驚きであると共に嬉しくもある。オックス男爵役だけがドイツからの来日歌手で、後は歌手・オーケストラ・指揮のいずれも日本人である。演出はベルリン・コーミッシュ・オーパーのものを持ってきている。コーミッシューオーパーでの演出だけに演技が判り易く初めて聴く人でも楽しめる様に出来ている。

舞台装置が少ないシンプルなステージ。開幕前に既にカーテンが上がっていて県民ホールの大きな舞台の中央に小さく区切られた額縁舞台がすべてである。

ロココ調の華やかさは無いが貴族の館の一室を表わすには十分の装置と言えよう。客席が暗くなって前奏曲が始まると一旦カーテンが降り、前奏曲の終わり近くになって再びカーテンが上がると、ステージ中央奥の扉の手前に四つ折の衝立、その手前舞台中央にベッドが枕板を客席側に向けてまっすぐ置かれている。元帥夫人の岡坊久美子さんに比べてオクタヴィアン役の加納悦子さんが大層背が低く、文字通り「坊や」に見える。

全幕を通じてオクタヴィアンはまだ子供っ気が抜けない青年として演じられていて、役柄の年齢である17歳に相応しい初々しさが感じられた。第2幕から登場するゾフィー役は幸田浩子さん。歌唱は安定していて声量も申し分ないが、修道院から戻ったばかりの15、6歳の少女としてはやや分別臭い感じがしないでもない。少なくともオクタヴィアンよりは年上に見える。

第2幕の後半でオックス男爵がゾフィーに無作法に振舞い、これをオクタヴィアンが叱責する騒乱の場面でオーケストラの強奏と共にストロボの光が点滅する中でステージ全体が10度位傾いた。これが何を意味するのかはこの時点では判らない。

第3幕が開くと何とステージは最初の部屋が上下にひっくり返って第2幕とは反対の角度に傾いている。下の写真は終演後のカーテンコールだが、ステージがひっくり返っているのが判るだろう。

ここでようやく、この演出全体がウィーンの貴族階級の時代が終わっていく過程を示していることに気づいた。出演者の衣装も幕を追う毎に近代的になって行くのもこの考えに沿っているのだとも気づく。

第三幕の幕切れの演出は理解できない。普通の演出は、シュトラウスのト書きでもそうなっているのだが、元帥夫人が立ち去った後、ムーア人の小姓ムハマッドがランプを持って元帥夫人が置き忘れた手袋を探し、見つけてこれを振り回しながら走り去って行くのだが、今回の演出では元帥夫人は立ち去らず、ゾフィーたちが置いて行った「銀のばら」を手元に持ってこれに見入っている。そこにムハマッドが走り回る音楽に乗って料亭でオックス男爵を嘲弄した子供の一人が走り込んで来て元帥夫人の手から「銀のばら」を奪い取って走り去る。オペラの大団円を変えて作品に新しい意味を見出す演出は「さまよえるオランダ人」などではよく見られるが、今日のこの演出から見出だすべき意味は何だったんだろうか。その前に、オクタヴィアンとゾフィーが立ち去って元帥夫人が一人残された時、彼女は嗚咽して床に突っ伏し、鬘と衣装を剥ぎ取って立ち上がる。新しい時代に生きる姿を表わすのかも知れないが、元帥夫人が泣き伏すのはどうもね、といった感じではある。

と、幕切れの解釈に疑問は残るものの、歌手陣の表現力、特に元帥夫人、オックス男爵、オクタヴィアン、ゾフィーといった主役クラスはいずれも素晴らしい歌唱力、演技力で、すっかり堪能することができ満ち足りた気分で県民ホールを後にした。

ついでで恐縮だが、ホームページの「久が原散策」のコーナーを更新したのでご覧戴ければ幸いである。

脳科学者の茂木健一郎氏の最近の著書「すべては音楽から生まれる」によると、オペラやコンサートの後であれこれ批評をしたり知ったかぶりをするのは本当に音楽を楽しんでいないのだそうだが、今日の様な好演を聴くと何か言いたくなるものなのでお許し戴こう。

日本人の演奏で「ばらの騎士」がこれだけ高いレベルで聴けたのは驚きであると共に嬉しくもある。オックス男爵役だけがドイツからの来日歌手で、後は歌手・オーケストラ・指揮のいずれも日本人である。演出はベルリン・コーミッシュ・オーパーのものを持ってきている。コーミッシューオーパーでの演出だけに演技が判り易く初めて聴く人でも楽しめる様に出来ている。

舞台装置が少ないシンプルなステージ。開幕前に既にカーテンが上がっていて県民ホールの大きな舞台の中央に小さく区切られた額縁舞台がすべてである。

ロココ調の華やかさは無いが貴族の館の一室を表わすには十分の装置と言えよう。客席が暗くなって前奏曲が始まると一旦カーテンが降り、前奏曲の終わり近くになって再びカーテンが上がると、ステージ中央奥の扉の手前に四つ折の衝立、その手前舞台中央にベッドが枕板を客席側に向けてまっすぐ置かれている。元帥夫人の岡坊久美子さんに比べてオクタヴィアン役の加納悦子さんが大層背が低く、文字通り「坊や」に見える。

全幕を通じてオクタヴィアンはまだ子供っ気が抜けない青年として演じられていて、役柄の年齢である17歳に相応しい初々しさが感じられた。第2幕から登場するゾフィー役は幸田浩子さん。歌唱は安定していて声量も申し分ないが、修道院から戻ったばかりの15、6歳の少女としてはやや分別臭い感じがしないでもない。少なくともオクタヴィアンよりは年上に見える。

第2幕の後半でオックス男爵がゾフィーに無作法に振舞い、これをオクタヴィアンが叱責する騒乱の場面でオーケストラの強奏と共にストロボの光が点滅する中でステージ全体が10度位傾いた。これが何を意味するのかはこの時点では判らない。

第3幕が開くと何とステージは最初の部屋が上下にひっくり返って第2幕とは反対の角度に傾いている。下の写真は終演後のカーテンコールだが、ステージがひっくり返っているのが判るだろう。

ここでようやく、この演出全体がウィーンの貴族階級の時代が終わっていく過程を示していることに気づいた。出演者の衣装も幕を追う毎に近代的になって行くのもこの考えに沿っているのだとも気づく。

第三幕の幕切れの演出は理解できない。普通の演出は、シュトラウスのト書きでもそうなっているのだが、元帥夫人が立ち去った後、ムーア人の小姓ムハマッドがランプを持って元帥夫人が置き忘れた手袋を探し、見つけてこれを振り回しながら走り去って行くのだが、今回の演出では元帥夫人は立ち去らず、ゾフィーたちが置いて行った「銀のばら」を手元に持ってこれに見入っている。そこにムハマッドが走り回る音楽に乗って料亭でオックス男爵を嘲弄した子供の一人が走り込んで来て元帥夫人の手から「銀のばら」を奪い取って走り去る。オペラの大団円を変えて作品に新しい意味を見出す演出は「さまよえるオランダ人」などではよく見られるが、今日のこの演出から見出だすべき意味は何だったんだろうか。その前に、オクタヴィアンとゾフィーが立ち去って元帥夫人が一人残された時、彼女は嗚咽して床に突っ伏し、鬘と衣装を剥ぎ取って立ち上がる。新しい時代に生きる姿を表わすのかも知れないが、元帥夫人が泣き伏すのはどうもね、といった感じではある。

と、幕切れの解釈に疑問は残るものの、歌手陣の表現力、特に元帥夫人、オックス男爵、オクタヴィアン、ゾフィーといった主役クラスはいずれも素晴らしい歌唱力、演技力で、すっかり堪能することができ満ち足りた気分で県民ホールを後にした。

ついでで恐縮だが、ホームページの「久が原散策」のコーナーを更新したのでご覧戴ければ幸いである。

オペラというカテゴリーから少し外れるが、歌舞伎座の「初春大歌舞伎」

夜の部を観た。

出し物は「鶴寿千歳」「連獅子」「助六由縁江戸桜」の三本。所作物が

続くのはやや変則的な感じ。

初芝居らしく和服に身を包んだご婦人方がロビーで談笑する華やいだ雰

囲気に満ちている。初芝居では「曽我物」を掛けるのがお定まりで「対

面」などが掛かることが多いのだが、今月は大作の「助六」である。

まずは「鶴寿千歳」。芝翫、富十郎の二人の人間国宝の舞いが見ものだ

が、何分にも馴染みの無い演目なので見どころは判らず。むしろ地方(

ぢかた)の山勢連中の筝曲・地唄に関心が向く。先代の山勢松韻は山田

流筝曲の先代藤井千代賀門弟であった母の知人でもあり、何かしら親近

感を感じる。

続いて「連獅子」。私はどうも「鏡獅子」「連獅子」といった獅子物が

苦手である。鬣を大きく振り回す所作に大きな拍手が起こるのだが、新

体操ではあるまいし、こんな大振りよりも深い情感を表わす「くどき」

や道行などの舞に共感を覚える。歌舞伎は江戸庶民のためのエンターテ

インメントだからアクロバットの様な要素も必要なのだろうけれど。

そしてお目当ての「助六」。団十郎が大病から復帰後に初めて勤める助

六という事で期待が大きかった。そしてその出来は期待を裏切るもので

はなかった。福助の揚巻は始めの頃はやや声が不安定だったが次第に凄

みが出てきて好演。左団次の意休が素晴らしい。

ここ二、三年、歌舞伎からご無沙汰していたが、今年はもっと観に行こ

うか。

夜の部を観た。

出し物は「鶴寿千歳」「連獅子」「助六由縁江戸桜」の三本。所作物が

続くのはやや変則的な感じ。

初芝居らしく和服に身を包んだご婦人方がロビーで談笑する華やいだ雰

囲気に満ちている。初芝居では「曽我物」を掛けるのがお定まりで「対

面」などが掛かることが多いのだが、今月は大作の「助六」である。

まずは「鶴寿千歳」。芝翫、富十郎の二人の人間国宝の舞いが見ものだ

が、何分にも馴染みの無い演目なので見どころは判らず。むしろ地方(

ぢかた)の山勢連中の筝曲・地唄に関心が向く。先代の山勢松韻は山田

流筝曲の先代藤井千代賀門弟であった母の知人でもあり、何かしら親近

感を感じる。

続いて「連獅子」。私はどうも「鏡獅子」「連獅子」といった獅子物が

苦手である。鬣を大きく振り回す所作に大きな拍手が起こるのだが、新

体操ではあるまいし、こんな大振りよりも深い情感を表わす「くどき」

や道行などの舞に共感を覚える。歌舞伎は江戸庶民のためのエンターテ

インメントだからアクロバットの様な要素も必要なのだろうけれど。

そしてお目当ての「助六」。団十郎が大病から復帰後に初めて勤める助

六という事で期待が大きかった。そしてその出来は期待を裏切るもので

はなかった。福助の揚巻は始めの頃はやや声が不安定だったが次第に凄

みが出てきて好演。左団次の意休が素晴らしい。

ここ二、三年、歌舞伎からご無沙汰していたが、今年はもっと観に行こ

うか。

このブログの5月10日にミュンヘンでリヒャルト・シュトラウスの「バラの騎士」を聴いた話を書いたが、昨日東京で再び「バラの騎士」の素晴らしい公演に接した。

小澤征爾の後任としてウィーン国立歌劇場の次期音楽監督に決まっているフランツ・ウェルザー=メスト率いるチューリヒ歌劇場の初めての日本公演である。注目は元帥夫人を歌ったニナ・ステンメ。【昨日のプログラムや日本で発売されているCDには「ニーナ・シュテンメ」と記載される事が多いがこれはドイツ語的な表記で、スウェーデン人の彼女は「ニナ・ステンメ」の方が原音に近いと私は思っている】バイロイトのイゾルデを始め最近メキメキと頭角を表わして来たソプラノである。

ここで感想を書くことは避けるが、ステンメを始め歌手陣もオーケストラも指揮も期待を大きく上回る素晴らしい演奏であった。演奏が終わってホールの出口から出て来る聴衆の口々から「いやー、良かったねぇ」という声がそこかしこに聞こえていた。

幕間に指揮者W氏が一人でぶらぶら歩き回っておられた。演奏会の休憩時間に著名な指揮者・演奏家を見掛ける事はしばしばであるが、普段はこういった著名な方々は「関係者」に囲まれている。昨日は一回目の幕間も二回目の幕間もお一人でおられたので声を懸けてみた。

私:失礼ですがW先生でいらっしゃいますか。

W氏:はい、Wですが。

私:私は唯の音楽ファンで先生とは関係の無い者ですが、先生はこの作品は沢山振られましたでしょうね。

W氏:ええ、もう沢山振りました。

私:先生がこれまで共演された中で最高のマルシャリンは誰でしょうか。

W氏:やはりシュヴァルツコップさんですね。マルシャリンと言えばシュヴァルツコップさんが完成したようなものですから。

私:今日のマルシャリンはどうお聴きになられますか。

W氏:なかなかいいじゃないですか。

私:彼女はマルシャリンを歌うにはまだ若いかと思っていましたが、いいですね。

W氏:ええ、もう熟していて立派なものですよ。

私:私が先生の演奏で一番印象に残っているのは「パルジファル」の日本初演です。

W氏:ああ、随分前の事ですね。40年位前でしょうか。(昭和)42年でしたかね。

私:42年か43年だったと思います。どうもお邪魔致しまして失礼致しました。

W氏:いえいえ、どうも。

こういうオマケも付いて演奏に花を添え、満ち足りた気持ちで家路に就いた。

小澤征爾の後任としてウィーン国立歌劇場の次期音楽監督に決まっているフランツ・ウェルザー=メスト率いるチューリヒ歌劇場の初めての日本公演である。注目は元帥夫人を歌ったニナ・ステンメ。【昨日のプログラムや日本で発売されているCDには「ニーナ・シュテンメ」と記載される事が多いがこれはドイツ語的な表記で、スウェーデン人の彼女は「ニナ・ステンメ」の方が原音に近いと私は思っている】バイロイトのイゾルデを始め最近メキメキと頭角を表わして来たソプラノである。

ここで感想を書くことは避けるが、ステンメを始め歌手陣もオーケストラも指揮も期待を大きく上回る素晴らしい演奏であった。演奏が終わってホールの出口から出て来る聴衆の口々から「いやー、良かったねぇ」という声がそこかしこに聞こえていた。

幕間に指揮者W氏が一人でぶらぶら歩き回っておられた。演奏会の休憩時間に著名な指揮者・演奏家を見掛ける事はしばしばであるが、普段はこういった著名な方々は「関係者」に囲まれている。昨日は一回目の幕間も二回目の幕間もお一人でおられたので声を懸けてみた。

私:失礼ですがW先生でいらっしゃいますか。

W氏:はい、Wですが。

私:私は唯の音楽ファンで先生とは関係の無い者ですが、先生はこの作品は沢山振られましたでしょうね。

W氏:ええ、もう沢山振りました。

私:先生がこれまで共演された中で最高のマルシャリンは誰でしょうか。

W氏:やはりシュヴァルツコップさんですね。マルシャリンと言えばシュヴァルツコップさんが完成したようなものですから。

私:今日のマルシャリンはどうお聴きになられますか。

W氏:なかなかいいじゃないですか。

私:彼女はマルシャリンを歌うにはまだ若いかと思っていましたが、いいですね。

W氏:ええ、もう熟していて立派なものですよ。

私:私が先生の演奏で一番印象に残っているのは「パルジファル」の日本初演です。

W氏:ああ、随分前の事ですね。40年位前でしょうか。(昭和)42年でしたかね。

私:42年か43年だったと思います。どうもお邪魔致しまして失礼致しました。

W氏:いえいえ、どうも。

こういうオマケも付いて演奏に花を添え、満ち足りた気持ちで家路に就いた。

今回の出張の最大の目的の会議を成功裏に終え、午後の個別会議を終えて夕方5時半ころミュンヘンの中心にあるバイエルン国立歌劇場に出掛けてみた。なんと今夜は私の大好きな作品の一つ、リヒャルト・シュトラウスの「バラの騎士」の公演ではないか。早速チケット売場に行くと勿論殆ど売切れ。奇跡的とも思える安い席が幾つか残っていて胸を躍らせて歌劇場に入る。

一番安い席だから最上階(6階)だろうとまっすぐ天井桟敷に上がって案内係に尋ねると4階だと言う。4階でチケットに示された席に行くと最前列の大変に良い席である。これはすごいと思っていたら程なくその席のチケットを持つドイツ人の老婦人が現れた。案内係に改めて尋ねると座席の後にある立ち見スタンドの最前列。立ち見スタンドにも列と場所の番号が付いているのだ。安い筈だ。

「バラの騎士」を立ち見で聴くのは相当の苦痛を伴なうが、お蔭で時差の影響による睡魔に襲われることがなく全曲を聴き通すことができた。

指揮はバイロイトなどでも活躍しているペーター・シュナイダー。70年代のバイロイトでの「オランダ人」などが印象に残っている。マルシャリンはカナダ出身のピーチョンカ、オクタヴィアンはフランスで学んだゾフィー・コッホ、オックス男爵はイギリスのベテラン、ジョン・トムリンソン、ゾフィーはオーストリア出身のディアナ・ダムラウであった。

トムリンソンのベテランの味を出したオックスと、ピーチョンカの堂々としたマルシャリンが特に印象的であった。「テノール歌手」役で出演したのはラモン・ヴァルガスであったが高音の声に伸びが無く期待外れ。第1幕の後のカーテンコールでも余り喝采を浴びなかった。しかしこのオペラは贅沢だ。こんな主役級の歌手がほんの1場面だけに出てくるのだから。そしてたった1曲のアリアで評価される。

オーケストラの演奏はさすがに本場。オックス男爵のワルツなど実に洒落たものである。劇場で聴くと普段CDなどでは気づかないちょっとした楽器の音がはっきり聴こえて音楽の色彩感がいや増しに増すのである。

演出は1972年に初演されたオットー・シェンクのものが使われていた。これはカルロス・クライバーのDVD(2種類あるがミュンヘンでの公演のもの)で見ることが出来る演出である。隣の立ち見に居たドイツ人の老婦人が第2幕のファンニナル邸のデザインはミュンヘンのニンフェンブルクにあるアマリエンブルク宮殿の内装を模したものだと教えてくださった。

バイエルン国立歌劇場は昨年、日系アメリカ人のケント・ナガノを音楽監督に迎えている。隣の婦人によるとなかなか評判は良いそうである。

久しぶりに出張中にオペラに接することができ、足が棒の様になりながら満足感に浸ってホテルに戻った。

一番安い席だから最上階(6階)だろうとまっすぐ天井桟敷に上がって案内係に尋ねると4階だと言う。4階でチケットに示された席に行くと最前列の大変に良い席である。これはすごいと思っていたら程なくその席のチケットを持つドイツ人の老婦人が現れた。案内係に改めて尋ねると座席の後にある立ち見スタンドの最前列。立ち見スタンドにも列と場所の番号が付いているのだ。安い筈だ。

「バラの騎士」を立ち見で聴くのは相当の苦痛を伴なうが、お蔭で時差の影響による睡魔に襲われることがなく全曲を聴き通すことができた。

指揮はバイロイトなどでも活躍しているペーター・シュナイダー。70年代のバイロイトでの「オランダ人」などが印象に残っている。マルシャリンはカナダ出身のピーチョンカ、オクタヴィアンはフランスで学んだゾフィー・コッホ、オックス男爵はイギリスのベテラン、ジョン・トムリンソン、ゾフィーはオーストリア出身のディアナ・ダムラウであった。

トムリンソンのベテランの味を出したオックスと、ピーチョンカの堂々としたマルシャリンが特に印象的であった。「テノール歌手」役で出演したのはラモン・ヴァルガスであったが高音の声に伸びが無く期待外れ。第1幕の後のカーテンコールでも余り喝采を浴びなかった。しかしこのオペラは贅沢だ。こんな主役級の歌手がほんの1場面だけに出てくるのだから。そしてたった1曲のアリアで評価される。

オーケストラの演奏はさすがに本場。オックス男爵のワルツなど実に洒落たものである。劇場で聴くと普段CDなどでは気づかないちょっとした楽器の音がはっきり聴こえて音楽の色彩感がいや増しに増すのである。

演出は1972年に初演されたオットー・シェンクのものが使われていた。これはカルロス・クライバーのDVD(2種類あるがミュンヘンでの公演のもの)で見ることが出来る演出である。隣の立ち見に居たドイツ人の老婦人が第2幕のファンニナル邸のデザインはミュンヘンのニンフェンブルクにあるアマリエンブルク宮殿の内装を模したものだと教えてくださった。

バイエルン国立歌劇場は昨年、日系アメリカ人のケント・ナガノを音楽監督に迎えている。隣の婦人によるとなかなか評判は良いそうである。

久しぶりに出張中にオペラに接することができ、足が棒の様になりながら満足感に浸ってホテルに戻った。