ひとに教えたくない温泉があります

私にはひとに教えたくない温泉があります

静かな山間の

ひなびた温泉で

お湯もとってもやわらかく

身も心もよくあたたまります

こんな温泉が

あったらいいなぁと

思い続けてやっと見つけた

私だけの温泉

~HPより~静かな山間の

ひなびた温泉で

お湯もとってもやわらかく

身も心もよくあたたまります

こんな温泉が

あったらいいなぁと

思い続けてやっと見つけた

私だけの温泉

そんな温泉 四万温泉に行ってきました。

四万温泉・・・名前だけは知っていたけれども

ひょんなことから四万温泉の積善館を知り、行ってみたいと思い

温泉大好きな妹に言うと、『まったく!忙しいんだけどな~』とうれしそうに

いとも簡単に決まり!

身軽な二人旅は緻密な計画なんて何にもいらない

何時行けるかだけなのだ

妹もこの時期は忙しくも休みが取れることが多いので誘ってみた

金曜なら早退できるという

私もその日は銀座で用事があり急いで済ませて

現地に18時集合

やっと伊香保ICを降りたところで、妹からのメール

『着いたよ!先にお風呂に入っているから』と

とにかく温泉が大好きな妹です

泊まった宿は、【日本最古の温泉建築宿】積善館です

今から300年の昔、元禄の世に創業して以来変わらず湧き出る四万の湯と共に

訪れる多くの人々を癒してまいりました

現存する日本最古の温泉建築として今なお旅人を迎え続ける『本館』

昭和12年当時の和風の粋と技巧をこらした桃山時代の『山荘』 HPより

その山荘の角部屋を予約・・・

柳原白蓮・土屋文明・片山哲、歴代の総理大臣、作家、政治家、美術家など

著名な人々に愛された由緒ある部屋だという

また

昭和初期にの当時の職人の技巧を尽くしたお部屋は一見の価値あり、

建築や歴史に興味のあるお客様に特にお勧めです

とあって、楽しみにしていました

四万温泉~歴史に触れた旅

山荘の角部屋は、昔懐かしい部屋という感じで

私が育ったころの実家の家のような感じでした

四万温泉は昔から《日本三大胃腸病の名湯》として有名です

飲泉所も街の中に何か所もありました

飲泉する場合は、熱いまま飲むと下痢症に効き、冷やして飲むと便秘症に効果があるそうです

昔から四万のお湯は《4万の病を治す》と言われ、それが四万温泉の地名となっています

昭和29年に日本で最初の国民保養温泉に指定されたことも泉質の良さを裏付けています

積善館のお湯は、自家所有温泉(自然湧出泉)です

川底から湧き出ているお湯を、川底にコンクリートの部屋を作り湯を貯めているのだそうです

また湯量が多いので、その近隣の温泉にも分けているそうです

お風呂は全部で三つと貸切風呂があります

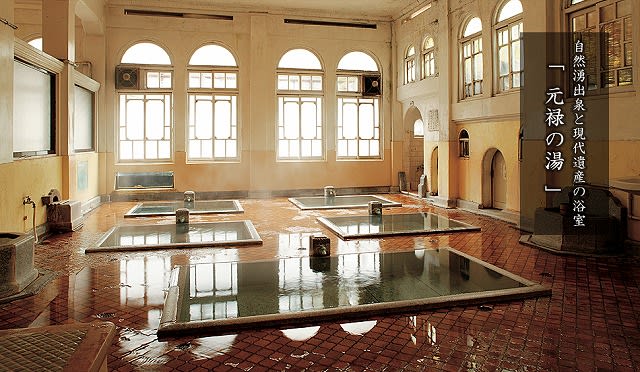

その中の一つ《元禄の湯》は面白かった

こんな廊下を抜けていくと・・・それだけでもワクワクした気持ちになってきました

元禄の湯は、大正ロマネスクを用い昭和5年に建てられた湯です

面白いのは、五つの四角の湯舟が並んでいるお風呂

アーチ型の窓と高い天井が雰囲気があり全部のお風呂に入って子供のように楽しみました

この五つの湯はそれぞれ温度が少しづつ違います

写真を撮ることができないのでHPの写真です

翌日は、四万温泉街の散策

川に沿って歩く

エメラルド色の澄んだきれいな清流

立ち寄り湯もたくさんありました

歩いていても何にもない と言ったらとても失礼だけど、本当に何もない

それでも、名物の“焼きまんじゅう”を頂き、取りたての“ふきのとう”を土産に買った

最後に、四万の甌穴を見学して早い時間にそれぞれ帰途についた

いつも妹に迎えに来てもらい乗せてもらうことが多かったけど

こんな風にふらっと出かけるのもいい