明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年はSNSやblogでたくさんの方々と出会えた1年でした。

販売に力を入れる!という抱負も実行する事ができました。

今年はさらに飛躍できる年にしたいなーと思います。

堅苦しい挨拶になりましたが

まぁ

アレです

今年も編みまくるよ!!!

さてお正月ヴァケーションスペシャル最後は糸始末の方法です。

毎度ながら糸始末に関しましてもただの素人の私がやっている方法ですので(笑)

正しいかどうかはわかりません。

もっと有効な方法があるでしょうから、またこいつバカな事やってるよwwワロタwwとぜひ上から目線でご覧ください。

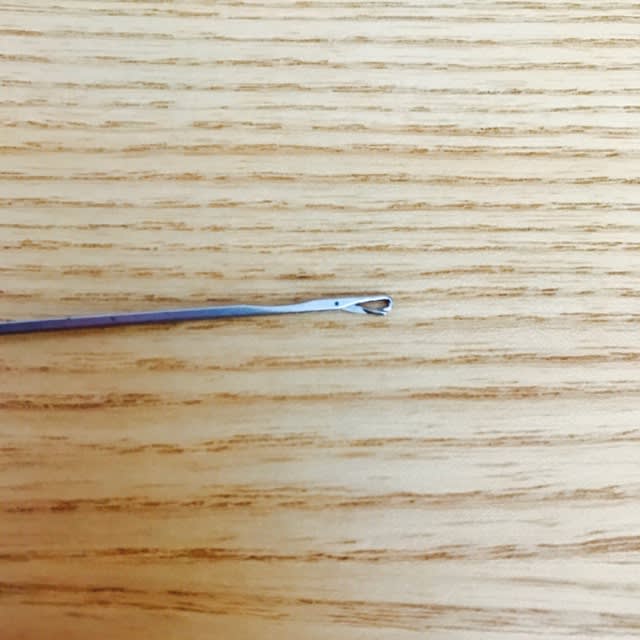

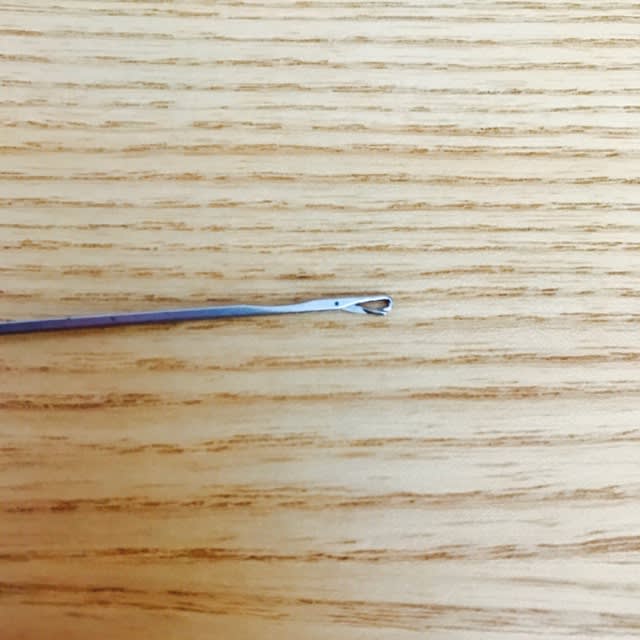

糸始末に使う道具として一般的なのが

とじ針、毛糸針

かぎ針

タッピ、ベラ針

などがあります。

写真にあるように私は右からかぎ針、タッピ、毛糸針で糸始末しています。

でも主にタッピを使っています。

タッピってなんぞや?という方がいらっしゃると思うので、ご説明しますね。

タッピとはベラ針とも言いますが、機械編み機の針なんです。

先っちょがマジックハンドの様にパクパク開いたり閉じたりするのです。

これに毛糸を咬ませて編み地に通すのです。

毛糸針のようにいちいち針穴に糸を通す必要もなく、かぎ針の様に編み地の糸まで巻き込んで引っ張ってしまう事もないので便利です。

Amazonさんや楽天さんでも売ってます。

タッピ、もしくはベラ針で検索して見てください。

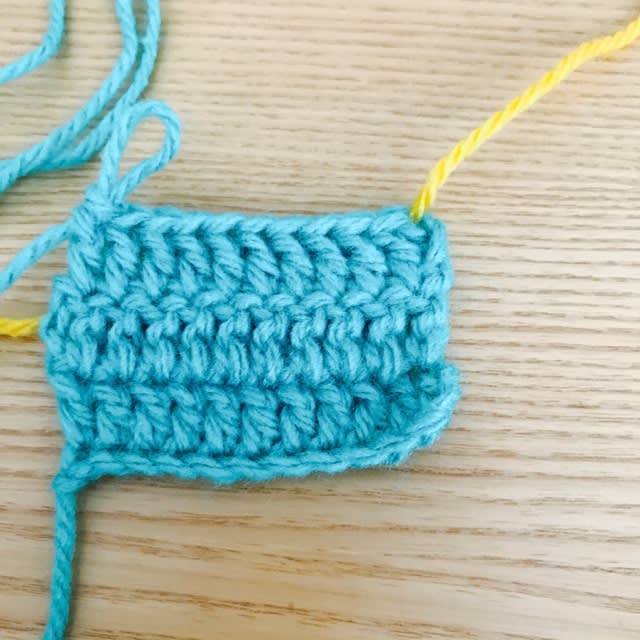

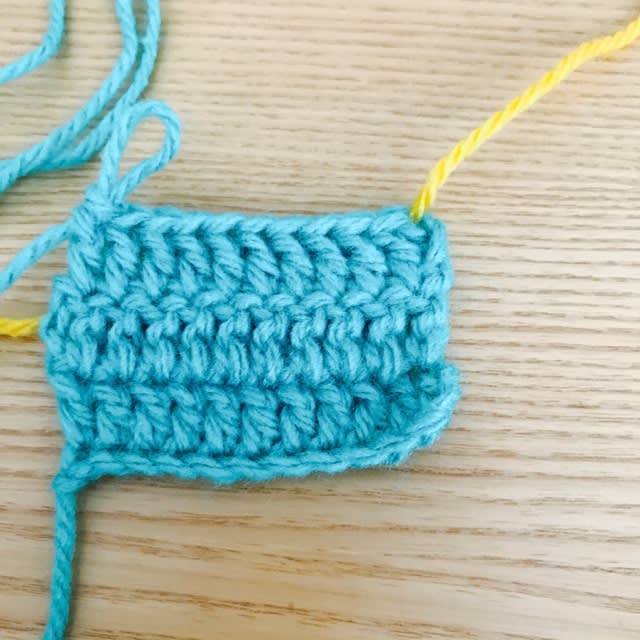

はい、では細編みの編み地に糸始末をする場合です。

今回は分かりやすい様に編み地と糸端の色を変えてみてます。

細編みの場合は細編みの足の部分に糸を隠します。

5目くらい足に糸を渡します。

面からみるとほとんど隠れて見えません。

裏に返すとうっすら見える程度です。

足一本残して今度は糸を戻していきます。

戻していく際、引っ張りすぎると編み地がヨレます。

(長編みだと分かりやすい)

なので戻す時は優しく引いて、引きすぎたら毛糸針などで引き戻して調節して下さい。

残った糸は根元から切ってしまって大丈夫です。

裏を返してみます。

この編み地に糸を通す方法は糸が2本分通っているのでその分編み地が分厚くなります。

一段毎に色を変えている場合、この糸始末方法だと端だけ分厚くなって編み地がうねる恐れがあります。

その時は縁編みを編むときに一緒に編み包んでしまうか、フリンジとして活用するのをお勧めします。

次に中長編みや長編み、長々編みの糸始末方法です。

中長編みや長編みは足の部分がスカスカなのでなるべくは縦に糸を通した方が見えにくいし、解けにくいです。

裏から見てみると

どこに糸を隠したかわからないですよね。

(上の黄色の糸は無いものとして見てください)

できればこのまま下の目に絡ませていく方が綺麗です。

足に隠すとこうなります。

スカスカしてるので見えてしまってしますよね。

同色の場合は別にこれでも可能だと思います。

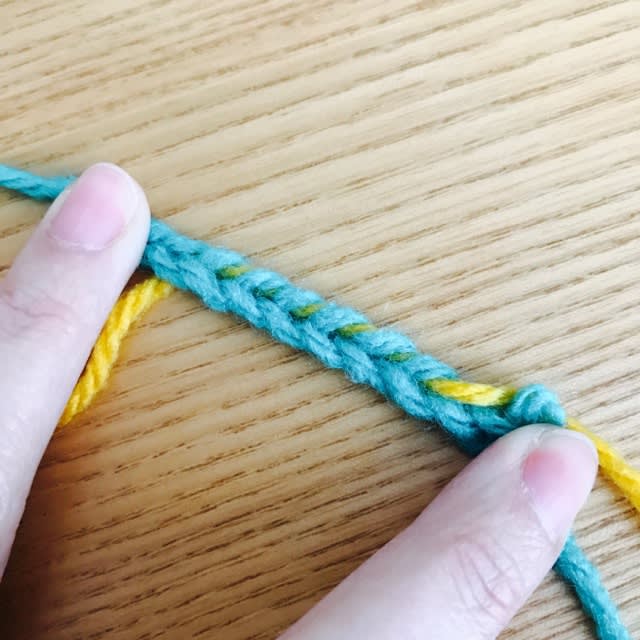

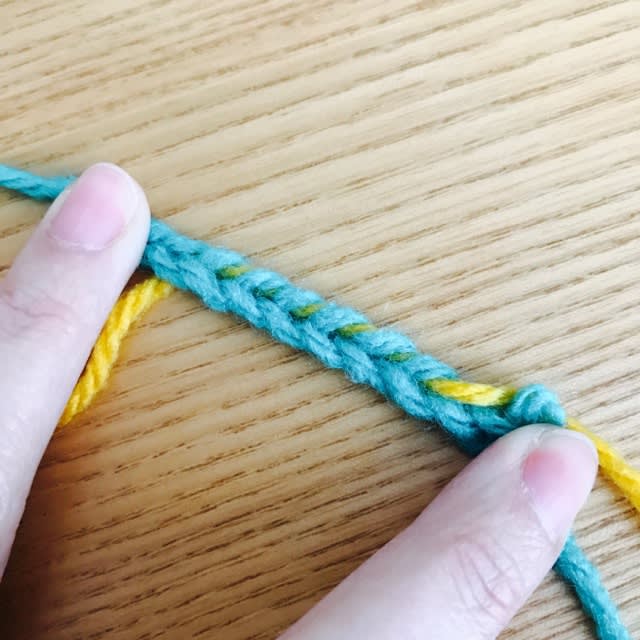

最後は鎖編みに糸始末する場合。

模様編みで糸を足した時などですが、鎖目の片方の中に隠します。

裏から見るとこんな感じ。

ただ鎖目に糸始末をすると編み地が引っ張られたりすると糸端が出てきてしまう時があるので、なるべくならやらない方がいいです。

糸を足したりする時は鎖目になる手前の方で切ってしまって繋げるとか。

お洗濯とか使っててほつれたりしないか心配かと思いますが、これまでこれらの糸始末でほつれたりした事は一度も無いですね。

糸先が出てきちゃったなんて事もありますけど(笑)

ちなみに私の編み物の師匠である祖母は

なんと

糸始末をしない(笑)

この前祖母に大量にニットを頂いたのですが、どれもちゃんと糸始末してないんです。

だからといって結び目が解けたという事も無いので、ウェアなど面裏がある場合はしなくてもいいという選択肢もあります😁

私も内袋をつけるバッグは隠れてしまうので糸始末しません。

洋裁と違って編み物って何度も編み解いて違うものを作り上げたりできますよね。

そのときに糸始末してしまうとうまく解けなくてキィイーー!ってなるので(笑)解いた時のことも考えて糸始末をする様に心がけてます。

ということでお正月ヴァケーションスペシャル、いかがだったでしょうか?

お盆休みと違って家族もお休みなのでなかなか編む時間が取れなかったのですが、blogにてやりたかった事がたくさん更新できてよかったかなと思います。

まだバッグの持ち手を二つ折りにする方法があるんですが、これは来月ぐらいからぼちぼち麻ひもやり始めるのでその時に。

それではまた今度。

minneさんでひっそりと販売はじめました〜

こちらからどうぞ

instagramにてリアルタイムで工程を公開しています。

instagramアカウント

07nuts22

フォローはお気軽にどうぞ〜

にほんブログ村

本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年はSNSやblogでたくさんの方々と出会えた1年でした。

販売に力を入れる!という抱負も実行する事ができました。

今年はさらに飛躍できる年にしたいなーと思います。

堅苦しい挨拶になりましたが

まぁ

アレです

今年も編みまくるよ!!!

さてお正月ヴァケーションスペシャル最後は糸始末の方法です。

毎度ながら糸始末に関しましてもただの素人の私がやっている方法ですので(笑)

正しいかどうかはわかりません。

もっと有効な方法があるでしょうから、またこいつバカな事やってるよwwワロタwwとぜひ上から目線でご覧ください。

糸始末に使う道具として一般的なのが

とじ針、毛糸針

かぎ針

タッピ、ベラ針

などがあります。

写真にあるように私は右からかぎ針、タッピ、毛糸針で糸始末しています。

でも主にタッピを使っています。

タッピってなんぞや?という方がいらっしゃると思うので、ご説明しますね。

タッピとはベラ針とも言いますが、機械編み機の針なんです。

先っちょがマジックハンドの様にパクパク開いたり閉じたりするのです。

これに毛糸を咬ませて編み地に通すのです。

毛糸針のようにいちいち針穴に糸を通す必要もなく、かぎ針の様に編み地の糸まで巻き込んで引っ張ってしまう事もないので便利です。

Amazonさんや楽天さんでも売ってます。

タッピ、もしくはベラ針で検索して見てください。

はい、では細編みの編み地に糸始末をする場合です。

今回は分かりやすい様に編み地と糸端の色を変えてみてます。

細編みの場合は細編みの足の部分に糸を隠します。

5目くらい足に糸を渡します。

面からみるとほとんど隠れて見えません。

裏に返すとうっすら見える程度です。

足一本残して今度は糸を戻していきます。

戻していく際、引っ張りすぎると編み地がヨレます。

(長編みだと分かりやすい)

なので戻す時は優しく引いて、引きすぎたら毛糸針などで引き戻して調節して下さい。

残った糸は根元から切ってしまって大丈夫です。

裏を返してみます。

この編み地に糸を通す方法は糸が2本分通っているのでその分編み地が分厚くなります。

一段毎に色を変えている場合、この糸始末方法だと端だけ分厚くなって編み地がうねる恐れがあります。

その時は縁編みを編むときに一緒に編み包んでしまうか、フリンジとして活用するのをお勧めします。

次に中長編みや長編み、長々編みの糸始末方法です。

中長編みや長編みは足の部分がスカスカなのでなるべくは縦に糸を通した方が見えにくいし、解けにくいです。

裏から見てみると

どこに糸を隠したかわからないですよね。

(上の黄色の糸は無いものとして見てください)

できればこのまま下の目に絡ませていく方が綺麗です。

足に隠すとこうなります。

スカスカしてるので見えてしまってしますよね。

同色の場合は別にこれでも可能だと思います。

最後は鎖編みに糸始末する場合。

模様編みで糸を足した時などですが、鎖目の片方の中に隠します。

裏から見るとこんな感じ。

ただ鎖目に糸始末をすると編み地が引っ張られたりすると糸端が出てきてしまう時があるので、なるべくならやらない方がいいです。

糸を足したりする時は鎖目になる手前の方で切ってしまって繋げるとか。

お洗濯とか使っててほつれたりしないか心配かと思いますが、これまでこれらの糸始末でほつれたりした事は一度も無いですね。

糸先が出てきちゃったなんて事もありますけど(笑)

ちなみに私の編み物の師匠である祖母は

なんと

糸始末をしない(笑)

この前祖母に大量にニットを頂いたのですが、どれもちゃんと糸始末してないんです。

だからといって結び目が解けたという事も無いので、ウェアなど面裏がある場合はしなくてもいいという選択肢もあります😁

私も内袋をつけるバッグは隠れてしまうので糸始末しません。

洋裁と違って編み物って何度も編み解いて違うものを作り上げたりできますよね。

そのときに糸始末してしまうとうまく解けなくてキィイーー!ってなるので(笑)解いた時のことも考えて糸始末をする様に心がけてます。

ということでお正月ヴァケーションスペシャル、いかがだったでしょうか?

お盆休みと違って家族もお休みなのでなかなか編む時間が取れなかったのですが、blogにてやりたかった事がたくさん更新できてよかったかなと思います。

まだバッグの持ち手を二つ折りにする方法があるんですが、これは来月ぐらいからぼちぼち麻ひもやり始めるのでその時に。

それではまた今度。

minneさんでひっそりと販売はじめました〜

こちらからどうぞ

instagramにてリアルタイムで工程を公開しています。

instagramアカウント

07nuts22

フォローはお気軽にどうぞ〜

にほんブログ村