2013.6.10 神奈川県足柄上郡開成町で今あじさい祭りをやってます。水田の農道に植えてあるアジサイがちょうど見頃です。

近くにあやめが綺麗に咲いてました。

近くの水田におたまじゃくしが泳いでました。

2013.6.10 神奈川県足柄上郡開成町で今あじさい祭りをやってます。水田の農道に植えてあるアジサイがちょうど見頃です。

近くにあやめが綺麗に咲いてました。

近くの水田におたまじゃくしが泳いでました。

2013.6.8 梅雨の合間に友人と木曽路(中山道)の奈良井宿、妻籠、馬籠をドライブしてきました。天気に恵まれ新緑がとても綺麗でした。

中央道下り 諏訪湖SAから見た諏訪湖です。

奈良井宿です。木曽路十一宿の江戸側から2番目で、11宿の中では最も標高が高い。難所の鳥居峠を控え、多くの旅人で栄えた宿場町は「奈良井千軒」といわれた。江戸寄りから下町、中町、上町に分かれ、中町と上町の間に鍵の手がある。水場は、山側に6ヶ所あり、当時の町並みが保存されている。

奈良井宿駅・・・1日に往復24本の電車が通ると聞きました。(運よく駅に電車が入って来ました)

奈良井宿の町並み風景です。

奈良井宿には沢山の水場があります。

鎮(しずめ)神社は、経津主命(ふつぬしのみこと)を祀り、中山道奈良井宿はずれにある宿の鎮守である。「神社由緒書」によれば、寿永から文治(十二世紀後期)のころ中原兼造が鳥居峠に建立したと伝えている。疫病流行を鎮めるため下総国香取神社を勧請したことから鎮(しずめ)神社と呼ばれるようになったという。

寝覚の床。木曽川の水流によって花崗岩が浸食されてできた自然地形である。1923年(大正12年)3月7日に国の名勝に指定されている。かつては急流であったが、上流に設けられた木曽ダム(1968年に運用開始)などにより水位が下がったために、水底で侵食され続けていた花崗岩が現在は水面上にあらわれている。水の色はエメラルドグリーンである。

寝覚の床には、浦島太郎が竜宮城から帰ってきた後の伝説が残っている。浦島太郎は竜宮城から地上へ帰るが、まわりの風景は変わっており、知人もおらず、旅に出ることにした。旅の途中、木曽川の風景の美しい里にたどり着き、竜宮の美しさを思い出し、乙姫にもらった玉手箱をあけた。玉手箱からは白煙が出て、白髪の翁になってしまう。浦島太郎には、今までの出来事がまるで「夢」であったかのように思われ、目が覚めたかのように思われた。このことから、この里を「寝覚め」、岩が床のようであったことから「床」、すなわち「寝覚の床」と呼ぶようになったという。

妻籠宿は中山道と飯田街道の分岐点に位置し、古くから交通の要所として栄えた。昭和43年に町並みの保存が始められ、昭和51年に国の重要伝統建造物保存地区に選定される。全長約500mの町並みは、江戸時代にタイムスリップした感じで、どれも当時の面影を残し、懐かしさと郷愁を感じる情緒いっぱいの宿場町。

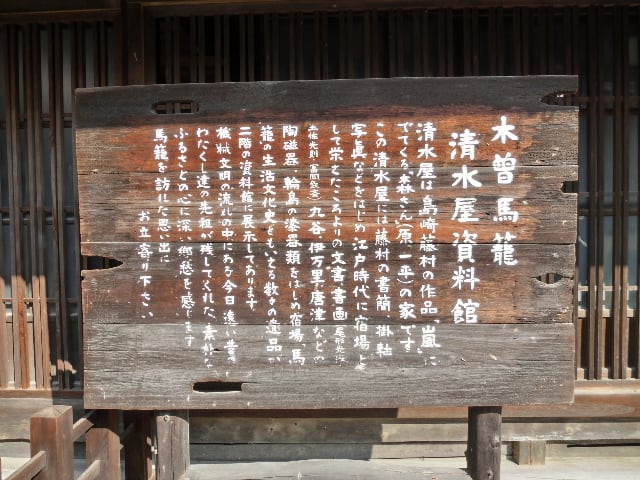

馬籠宿(まごめじゅく)は、中山道43番目の宿場(→中山道六十九次)で、木曽11宿の一番南の宿場町である。石畳の敷かれた坂に沿う宿場で、商いをしていない一般の家でも当時の屋号を表札のほかにかけるなど、史蹟の保全と現在の生活とを共存させている。ほぼ中間地点に、旧本陣であった藤村記念館(島崎藤村生家跡)がある。

最近出来た展望台・・・手前側には妻籠宿からの道があり、展望台の下が馬籠宿です。

馬籠宿の入口・・・坂上からの

2013.6.5 神奈川県南足柄市千津島の農道に咲いているハナアオイと紫陽花を見て来ました。

ハナアオイの花です。

紫陽花の花です。少し早かったみたいです。